|

陈成沟, 邢成起, 胡乐银等, 2017. 北京及其邻区小震重定位与活动构造分析. 地震, 37(3): 84—94 doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2017.03.009Chen C. G. , Xing C. Q. , Hu L. Y. , et al. , 2017. Relocation of small earthquakes and active tectonics in Beijing and its adjacent areas. Earthquake, 37(3): 84—94. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2017.03.009

|

|

方仲景, 段瑞涛, 郑炳华等, 1994. 河北省怀安盆地北缘断裂活动性研究. 华北地震科学, 12(4): 25—33Fang Z. J. , Duan R. T. , Zheng B. H. , et al. , 1994. Research on activity of the northern margin fault of the Huaian Basin in Hebei Province. North China Earthquake Sciences, 12(4): 25—33. (in Chinese)

|

|

何付兵, 2019. 南口—孙河断裂几何学、运动学特征及与地裂缝关系研究. 北京: 中国地震局地质研究所. He F. B. , 2019.Study on geometry and kinematics of the Nankou-Sunhe fault and its relationship with ground fissures. Beijing: Institute of Geology, China Earthquake Administrator. (in Chinese)

|

|

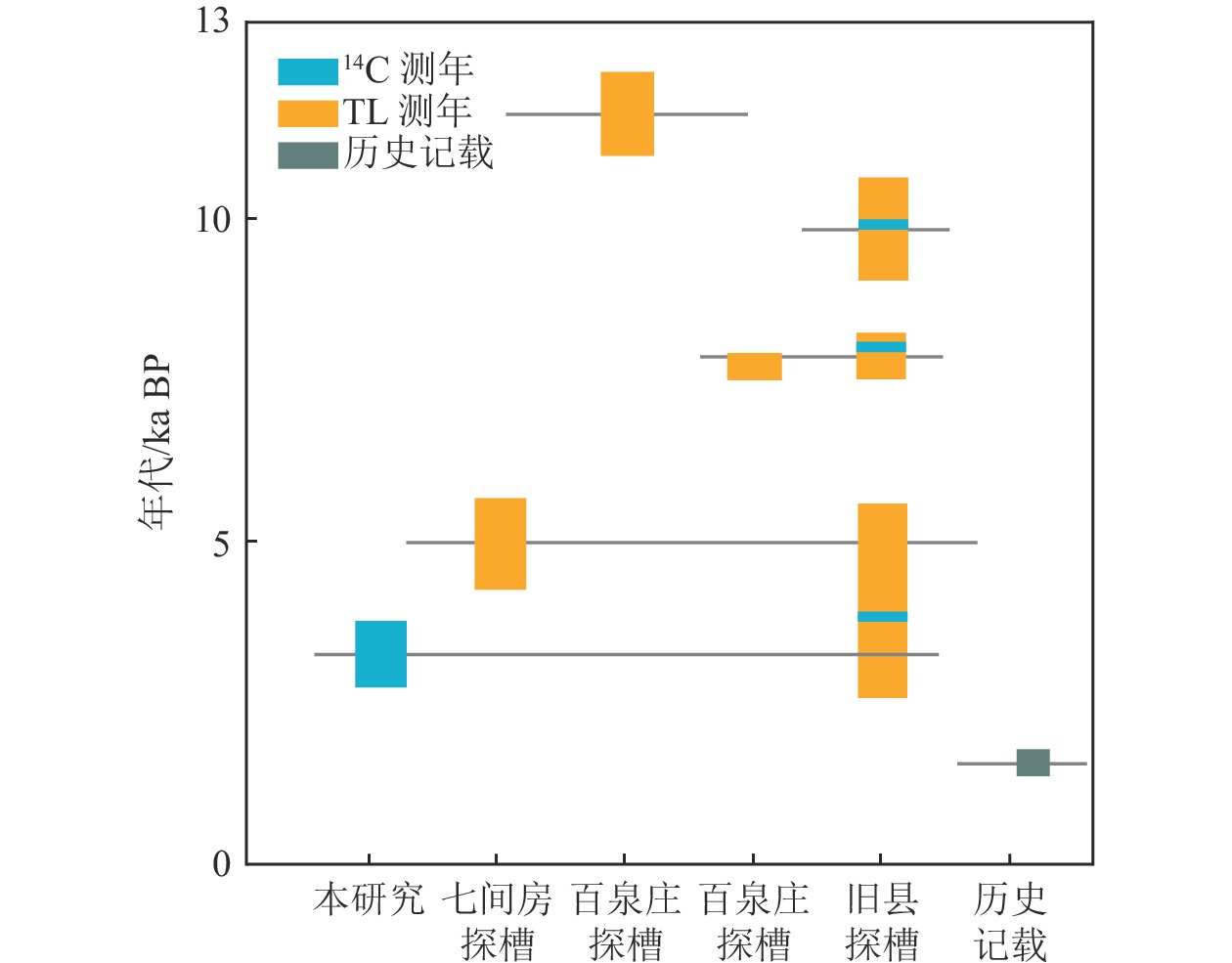

江娃利, 侯治华, 谢新生, 2001. 北京平原南口-孙河断裂带昌平旧县探槽古地震事件研究. 中国科学(D辑), 31(6): 501—509.Jiang W. L. ali, Hou Z. H. hihua, Xie X. S. insheng, 20021. Research on paleoearthquakes in Jiuxian trenches across Nankou-Sunhe fault zone in Changping County of Beijing plain. Science in China (Series D: Earth Sciences), 45(2)31(6): 160—173.

|

|

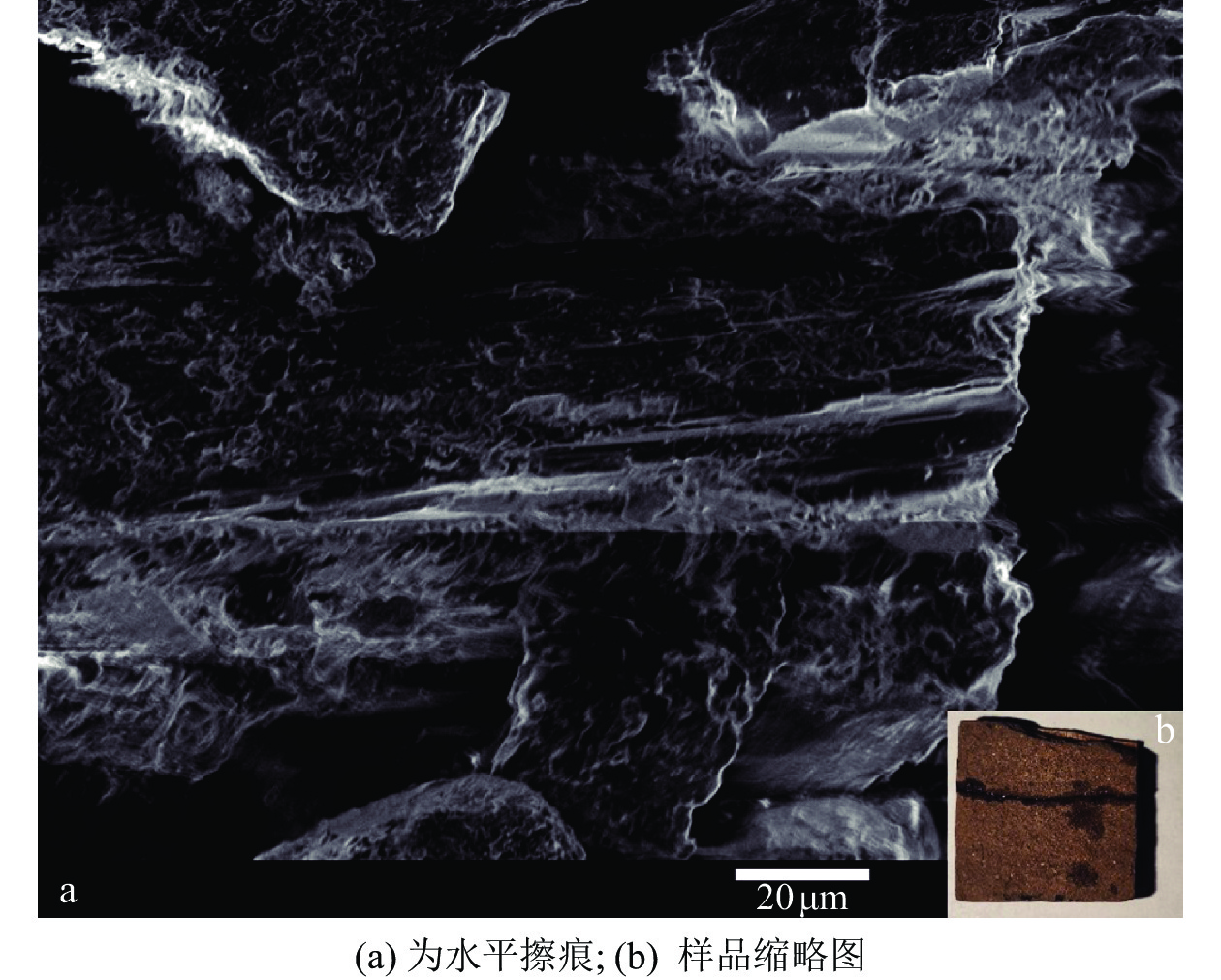

林传勇, 陈孝德, 罗华春等, 2006. 北京顺义-前门-良乡断裂探槽的微观分析及其启示. 地震地质, 28(4): 561—578 doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2006.04.004Lin C. Y. , Chen X. D. , Luo H. C. , et al. , 2006. Microscopic analysis of the trench across the Shunyi-Qianmen-Liangxiang fault at Shunyi, Beijing and its implications. Seismology and Geology, 28(4): 561—578. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2006.04.004

|

|

林向东, 袁怀玉, 徐平等, 2017. 华北地区地震震源机制分区特征. 地球物理学报, 60(12): 4589—4622 doi: 10.6038/cjg20171206Lin X. D. , Yuan H. Y. , Xu P. , et al. , 2017. Zonational characteristics of earthquake focal mechanism solutions in North China. Chinese Journal of Geophysics, 60(12): 4589—4622. (in Chinese) doi: 10.6038/cjg20171206

|

|

王丹丹, 张世民, 刘旭东等, 2007. 北京南口—孙河断裂北西段晚第四纪活动特征研究. 见: 地壳构造与地壳应力文集. 北京: 中国地震局地壳应力研究所, 50—59.

|

|

向宏发, 方仲景, 张晚霞等, 1993. 北京平原区隐伏断裂晚第四纪活动性的初步研究. 地震学报, 15(3): 385—388.

|

|

向宏发, 虢顺民, 张晚霞等, 1995. 中国大陆区一些主要活动断裂滑移方式的地质位错与地震位错对比研究. 中国地震, 11(3): 195—203Xiang H. F. , Guo S. M. , Zhang W. X. , et al. , 1995. The determination of the slip mode of some major active faults in China through the comparative study of geologic and seismic dislocations. Earthquake Research in China, 11(3): 195—203. (in Chinese)

|

|

徐锡伟, 吴卫民, 张先康等, 2002. 首都圈地区地壳最新构造变动与地震. 北京: 科学出版社, 1—376.

|

|

徐锡伟, 于贵华, 冉勇康等, 2015. 探测城市地震构造环境与活动断层. 见: 徐锡伟, 于贵华, 冉勇康等主编, 中国城市活动断层概论——20个城市活动断层探测成果. 北京: 地震出版社, 1—484.

|

|

徐锡伟, 白鸾曦, 魏雷鸣等, 2019. 华北克拉通破坏区最新构造运动起始时间讨论. 地球科学, 44(5): 1647—1660Xu X. W. , Bai L. X. , Wei L. M. , et al. , 2019. Discussion on initiation time of the latest tectonic movement in break-up region of the North China Craton. Earth Science, 44(5): 1647—1660. (in Chinese)

|

|

张磊, 白凌燕, 蔡向民等, 2014. 北京南口-孙河断裂北西段综合物探剖面定位及其活动性研究. 现代地质, 28(1): 234—242 doi: 10.3969/j.issn.1000-8527.2014.01.027Zhang L. , Bai L. Y. , Cai X. M. , et al. , 2014. Study on the position of North West section of Nankou-Sunhe fault in Beijing and its activity. Geoscience, 28(1): 234—242. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-8527.2014.01.027

|

|

张世民, 王丹丹, 刘旭东等, 2007. 北京南口-孙河断裂带北段晚第四纪活动的层序地层学研究. 地震地质, 29(4): 729—743 doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2007.04.004Zhang S. M. , Wang D. D. , Liu X. D. , et al. , 2007. Sequence stratigraphy study of late quaternary activities of Nankou-Sunhe fault in Its Northern Segment, Beijing. Seismology and Geology, 29(4): 729—743. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2007.04.004

|

|

张世民, 王丹丹, 刘旭东等, 2008. 北京南口-孙河断裂晚第四纪古地震事件的钻孔剖面对比与分析. 中国科学 D辑: 地球科学, 38(7): 881—895.Zhang S. M. , Wang D. D. , Liu X. D. , et al. , 2008. Using borehole core analysis to reveal Late Quaternary paleoearthquakes along the Nankou-Sunhe Fault, Beijing. Science in China Series D: Earth Sciences, 51(8): 1154—1168.

|

|

Wells D. L. , Coppersmith K. J. , 1994. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. Bulletin of the Seismological Society of America, 84(4): 974—1002. doi: 10.1785/BSSA0840040974

|

下载:

下载: