Research on the Effect of Hollow Ditch in Homogeneous Soil on Vibration Insulation

-

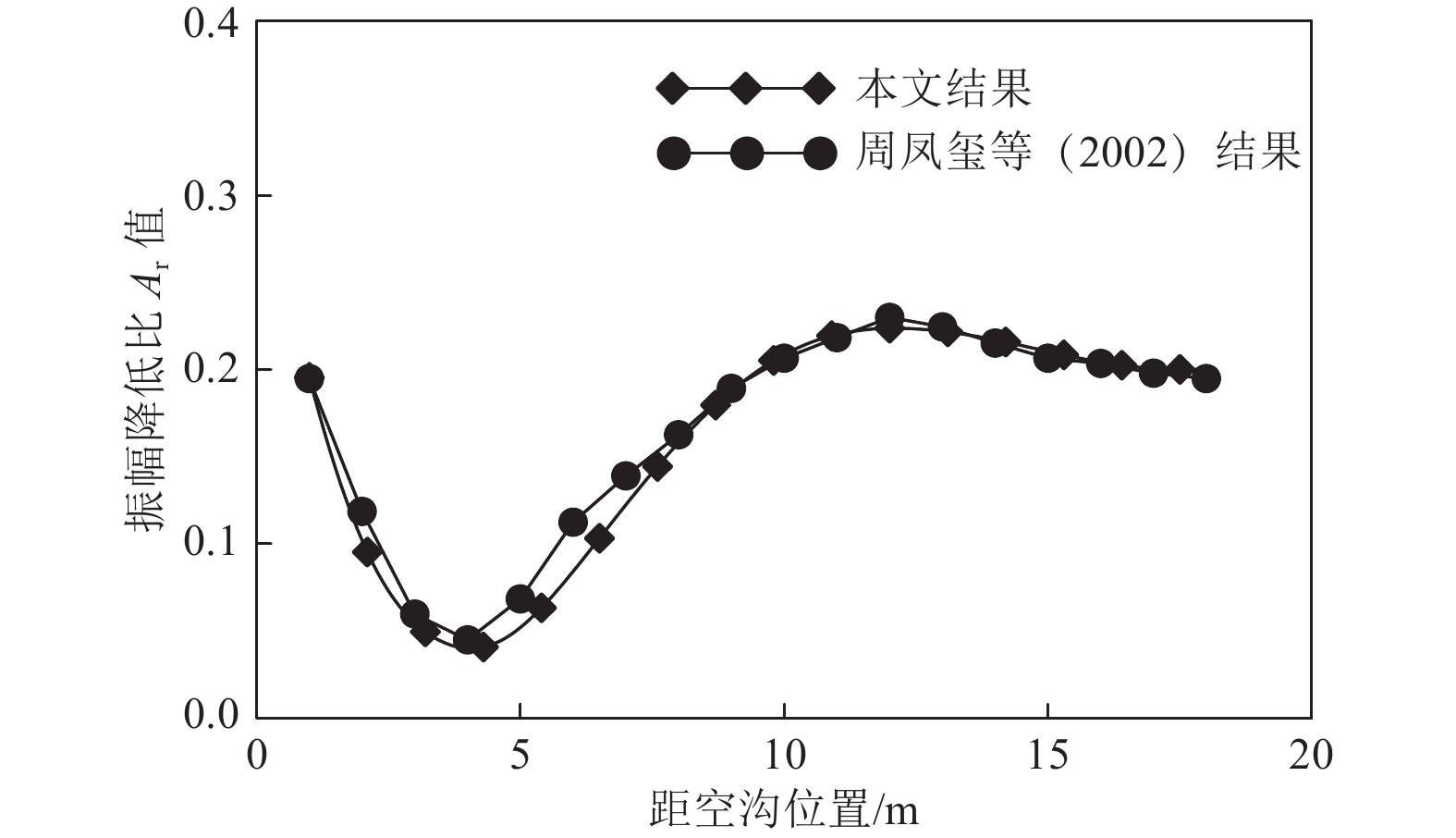

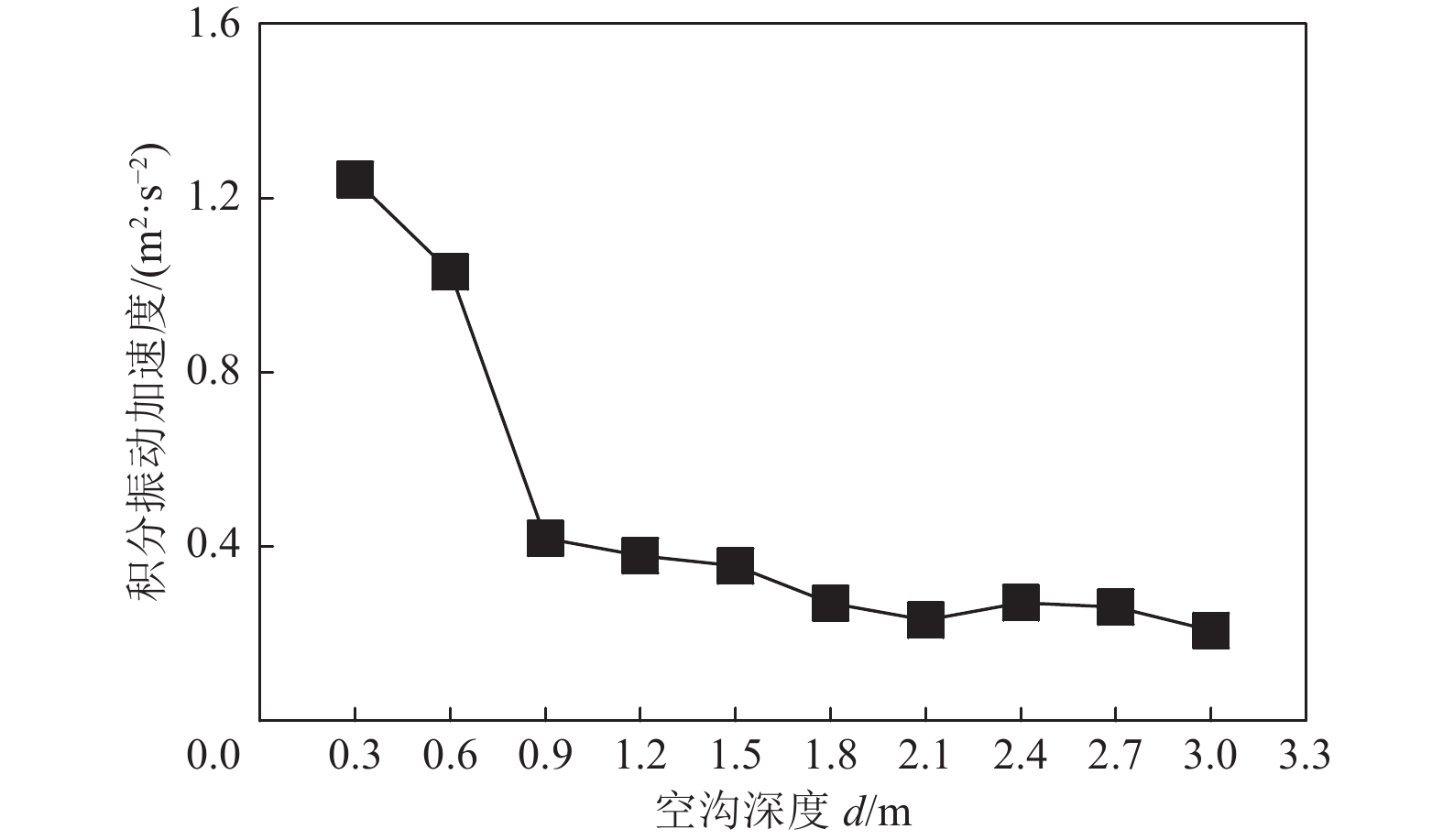

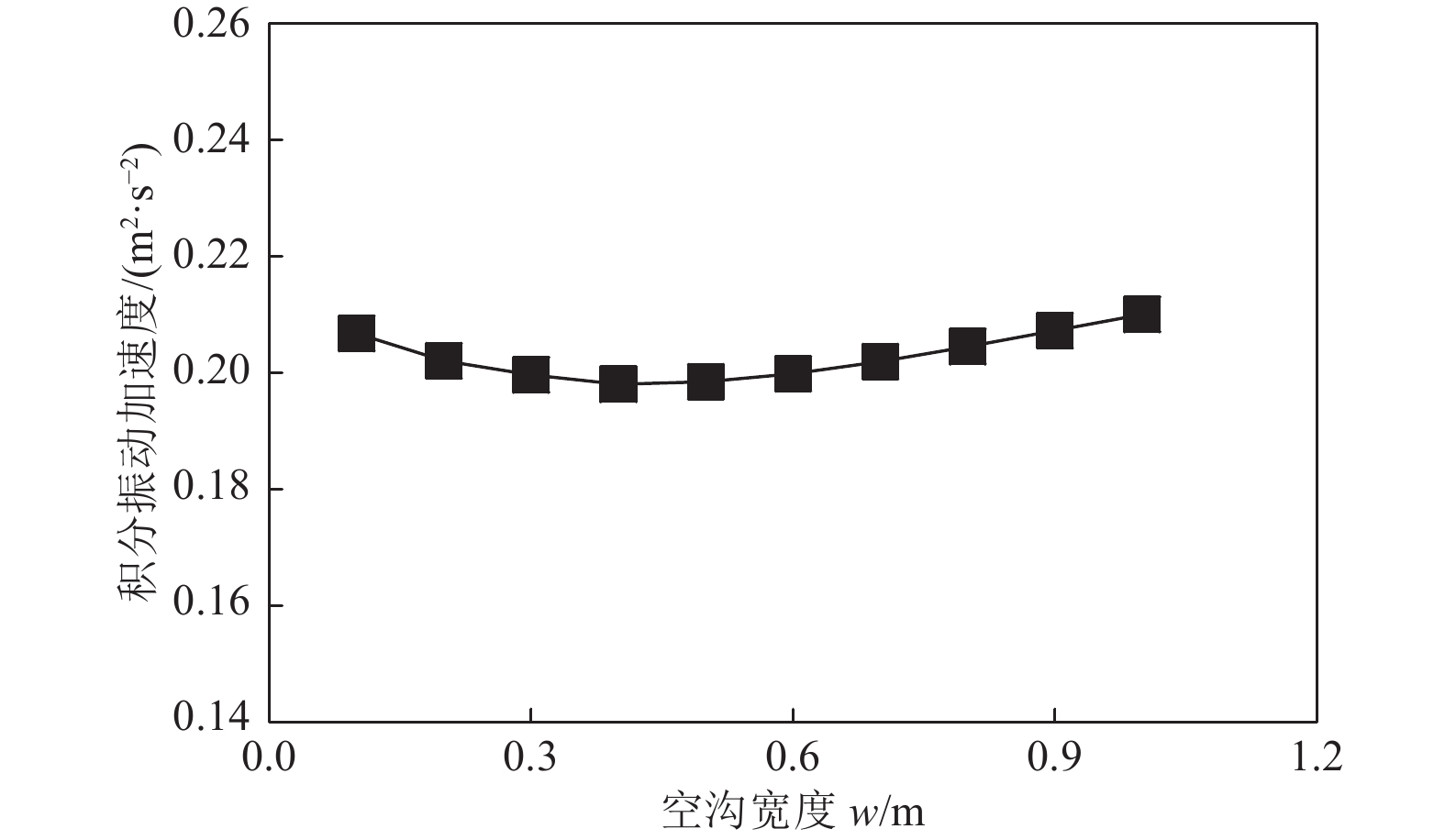

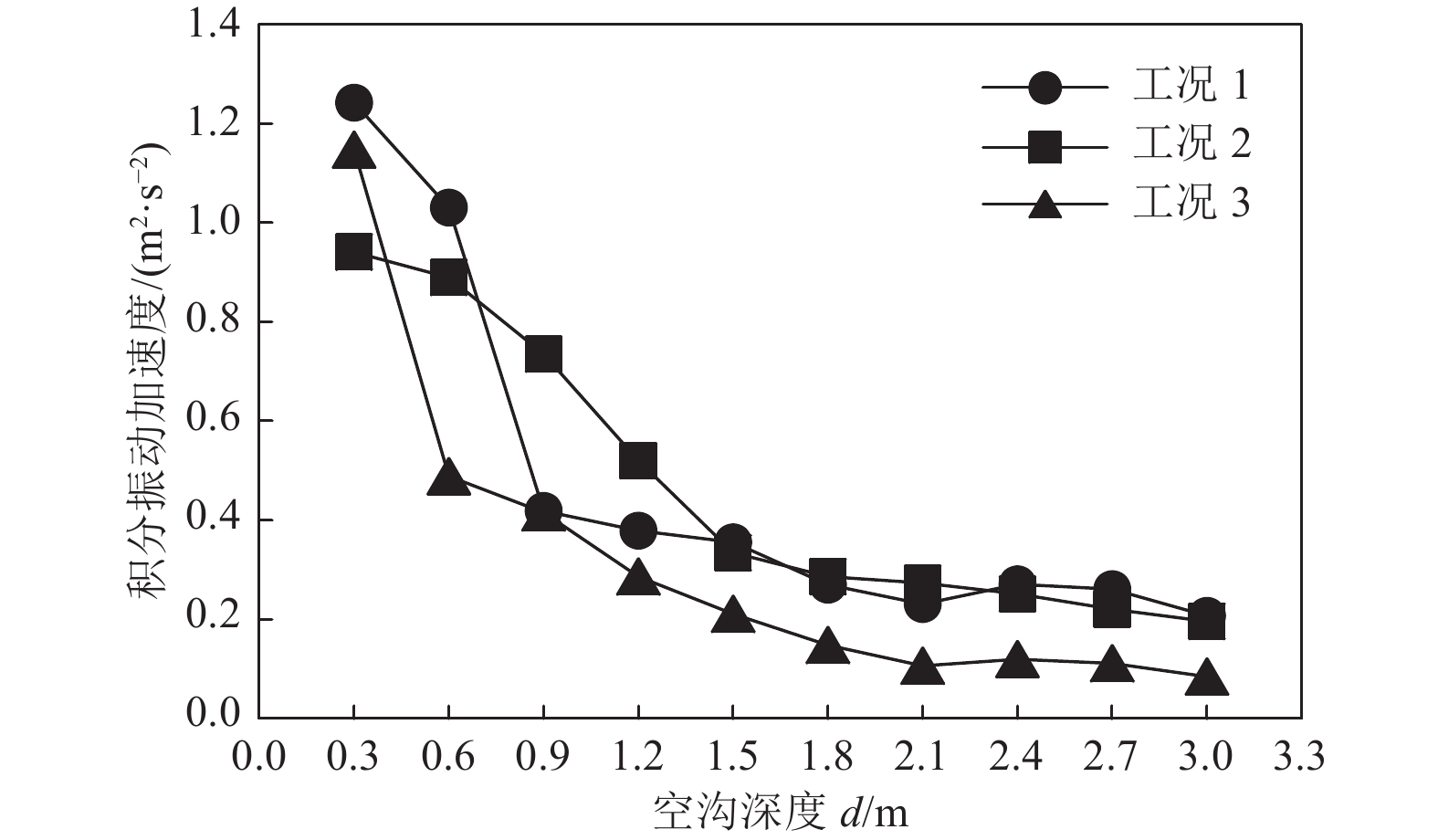

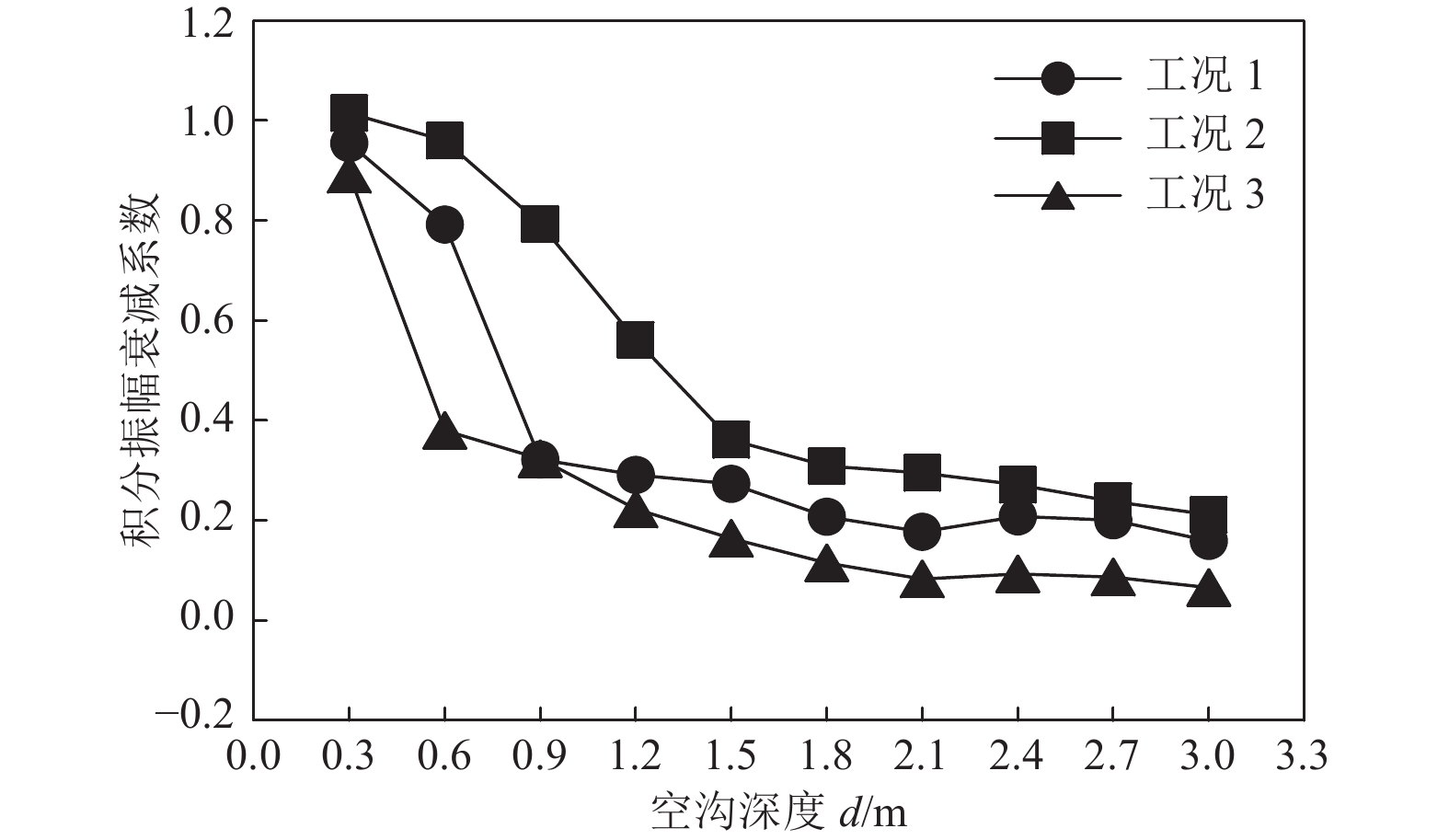

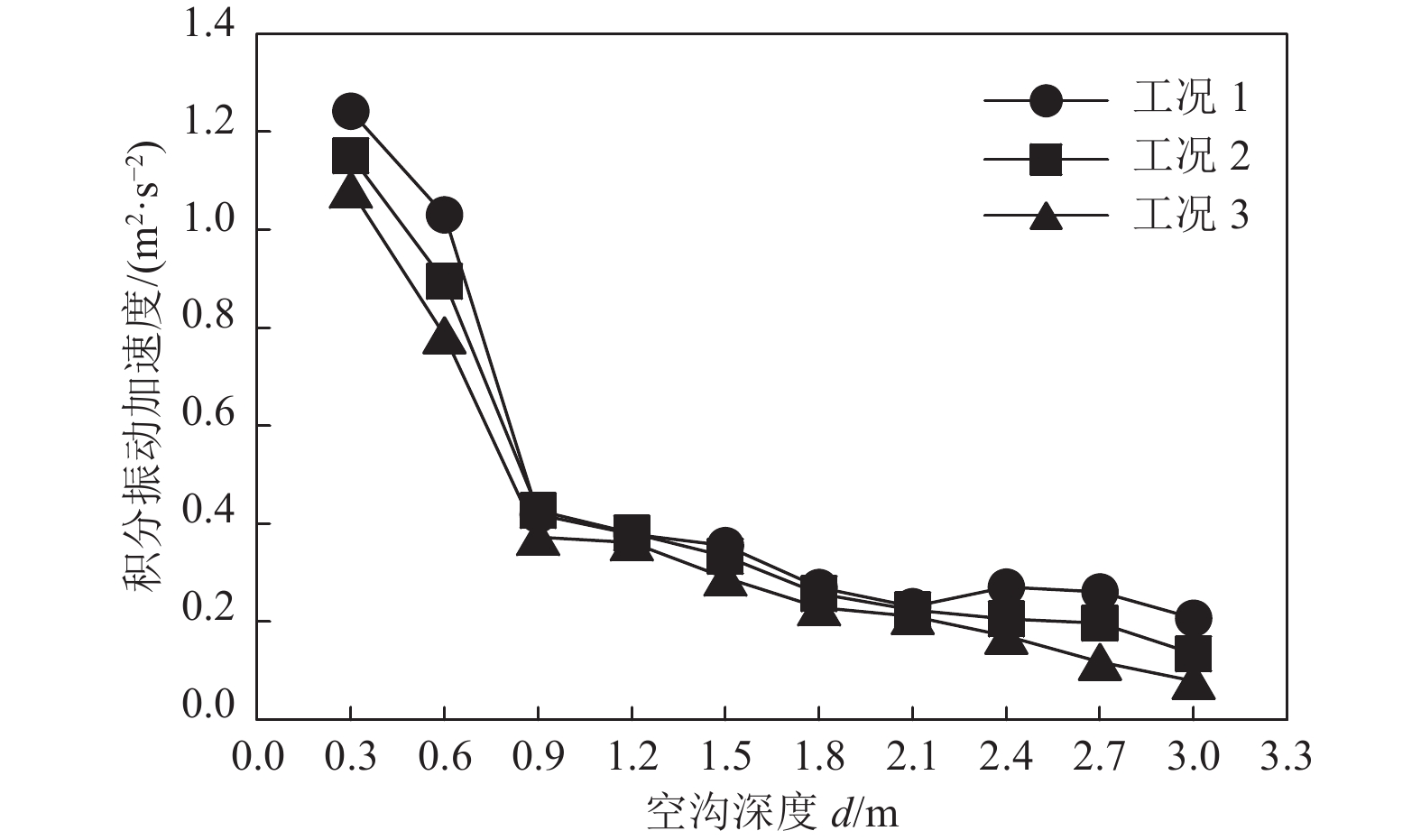

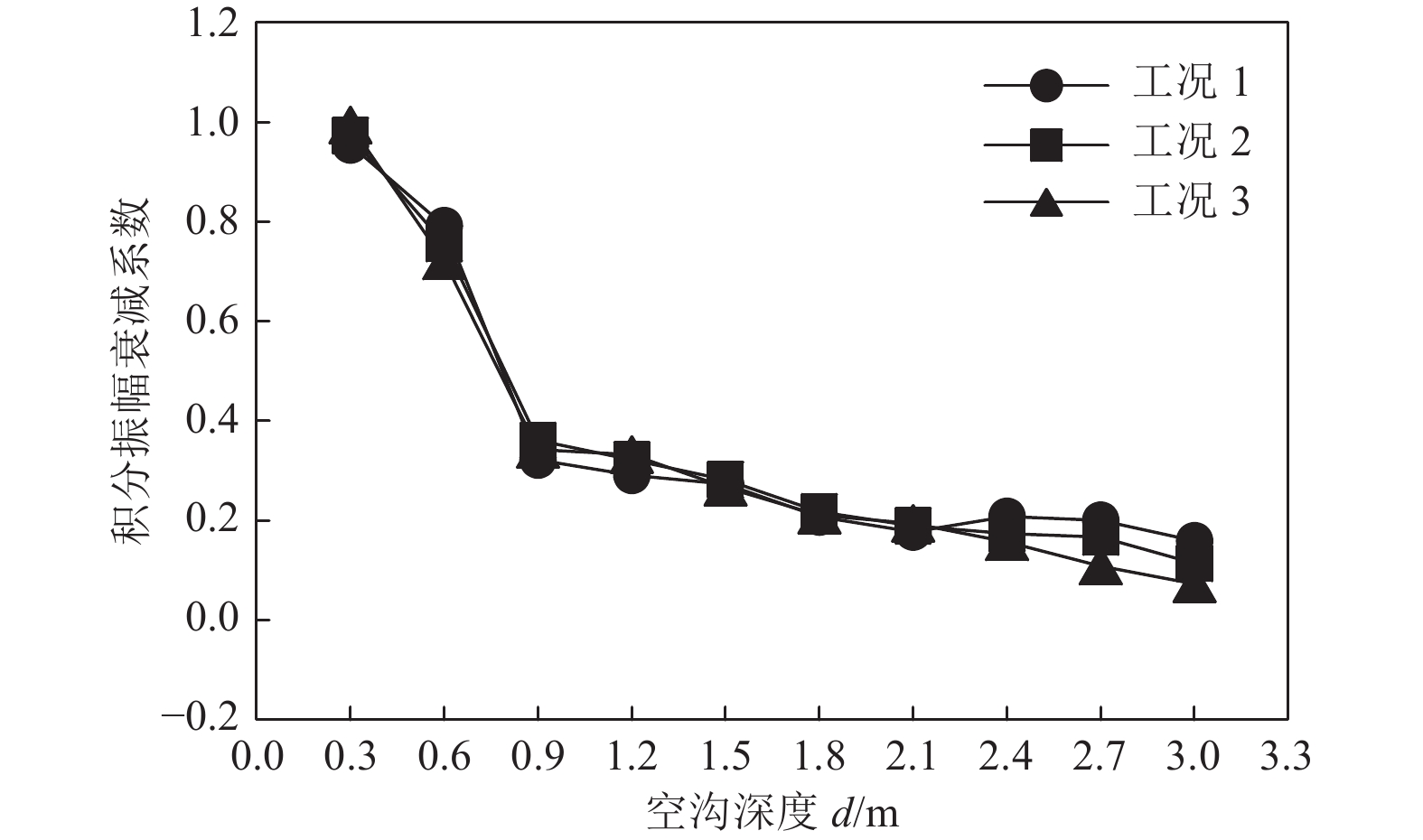

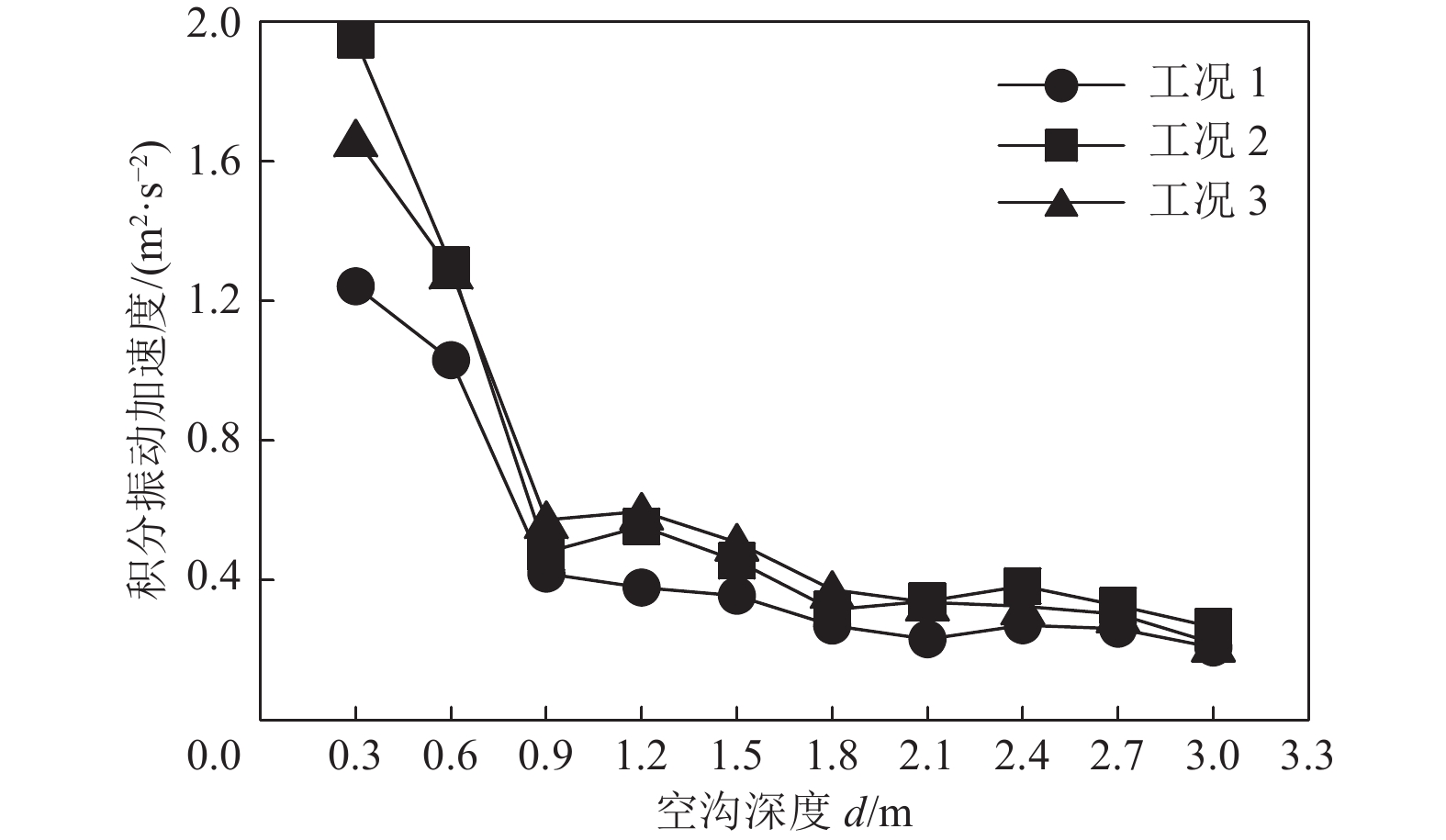

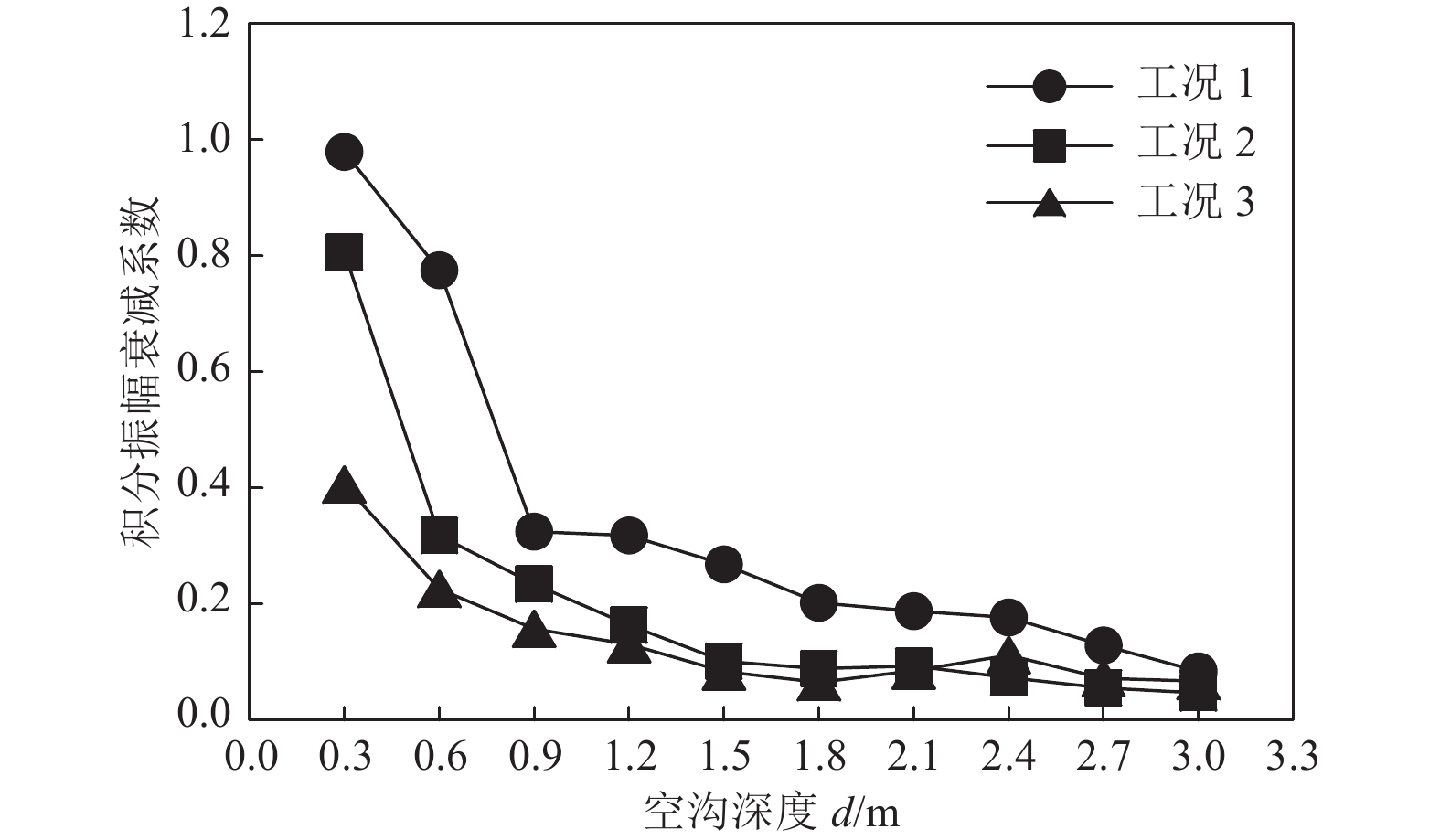

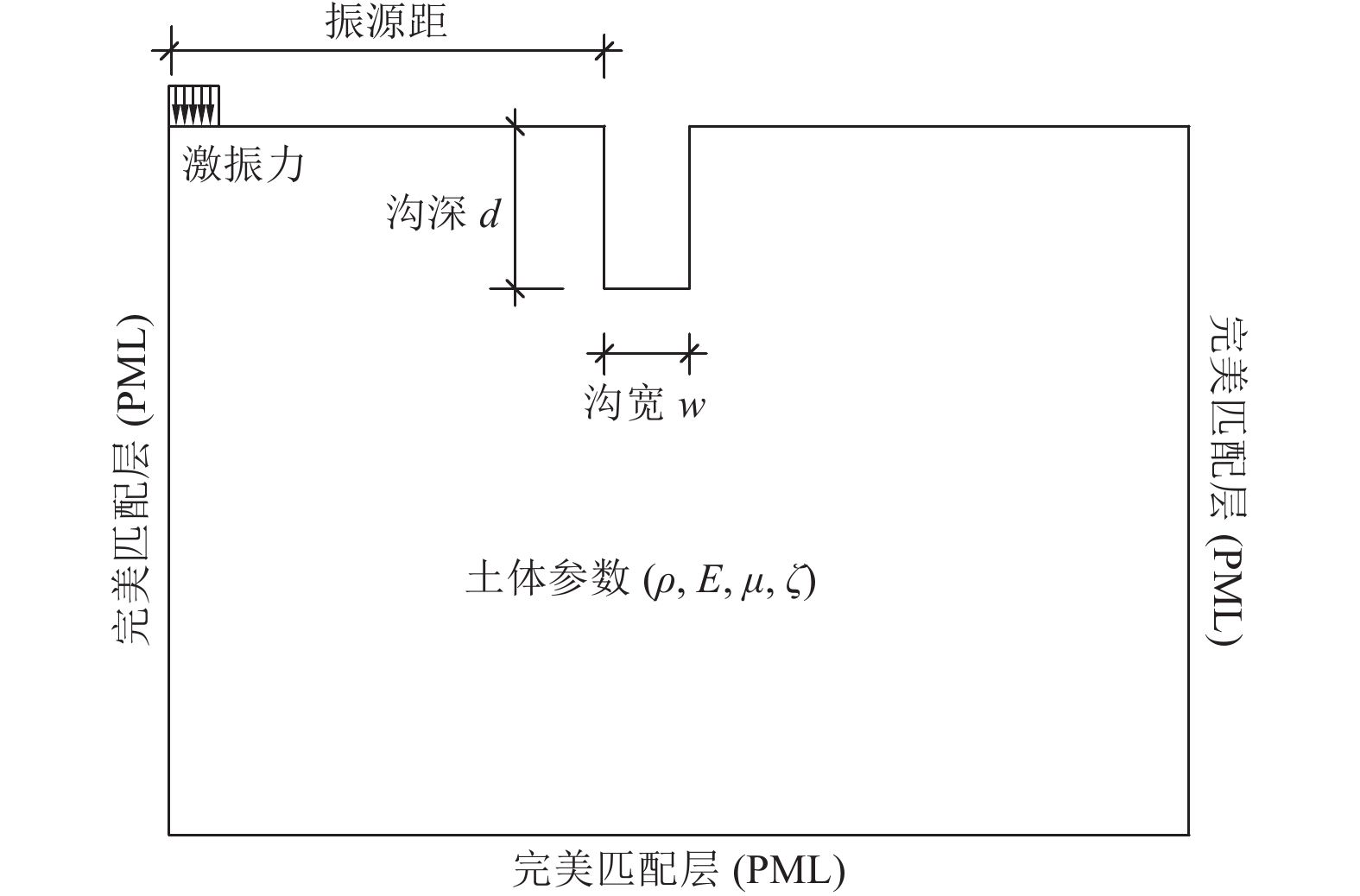

摘要: 为分析均质地基中各参数变化对土体振动响应和空沟隔振效果的影响,通过有限元软件建立二维均质地基计算模型,分析空沟尺寸、激振频率等对土体的影响,研究了不同土体弹性模量、密度及泊松比下的振动加速度差异。结果表明,空沟深度为重要影响因素,空沟深度越深,隔振效果越好;空沟宽度对隔振效果几乎无影响;弹性模量对空沟隔振效果的影响较密度大,且弹性模量越大,隔振效果越差;密度对土体振动加速度和振幅衰减系数的影响较小;泊松比对空沟隔振效果的影响大于密度,但低于弹性模量,泊松比越大,振动加速度越小,隔振效果越差;激振频率越大,空沟隔振效果越好。Abstract: In order to analyze the specific effects of the changes of various parameters in the homogeneous foundation on the vibration isolation effect of the hollow trench, a two-dimensional homogeneous foundation calculation model was established through the finite element software. The model calculation not only analyzes the influence of the hollow trench size and the excitation frequency, but also The difference in vibration acceleration with different soil elastic modulus, density and Poisson’s ratio is discussed. The results show that the depth of the hollow trench is an important factor, and the deeper the hollow trench, the better the vibration isolation effect. The effect of the change on the vibration isolation effect is almost nothing; the effect of the elastic modulus on the vibration acceleration of the hollow trench is not strong, and it can be roughly expressed as the greater the elastic modulus, the greater the vibration acceleration. Density has little effect on vibration acceleration and amplitude attenuation coefficient of soil mass. Poisson's ratio has a greater influence on the isolation effect than the density, but it is lower than the elastic modulus. The larger the Poisson's ratio is, the smaller the vibration acceleration is, and the worse the isolation effect is. The larger the vibration frequency, the better the isolation effect.

-

表 1 弹性模量计算工况

Table 1. Working condition of elastic modulus calculation

项目 工况1 工况2 工况3 弹性模量/MPa 60 141 25 压力波速/(m·s−1) 257.2 394.8 166.3 剪切波速/(m·s−1) 117.20 182.00 75.52 表 2 土体密度计算工况

Table 2. Working conditions of soil density calculation

项目 工况1 工况2 工况3 密度/(kg·m−3) 1 600 1 800 2 000 压力波速/(m·s−1) 257.2 242.8 230.4 剪切波速/(m·s−1) 117.2 110.3 104.7 表 3 土体泊松比计算工况

Table 3. Calculation condition table of Poisson's ratio of soil

项目 工况1 工况2 工况3 土体泊松比 0.37 0.10 0.20 压力波速/(m·s−1) 257.2 195.8 204.2 剪切波速/(m·s−1) 117.2 130.6 125.0 表 4 激振频率计算工况

Table 4. Excitation frequency calculation condition table

项目 工况1 工况2 工况3 激振频率/Hz 40 70 100 压力波速/(m·s−1) 257.2 257.2 257.2 剪切波速/(m·s−1) 117.2 117.2 117.2 -

巴振宁, 王靖雅, 梁建文, 2016. 层状地基中隔振沟对移动列车荷载隔振研究-2.5维IBEM方法. 振动工程学报, 29(5): 860—873 doi: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2016.05.013Ba Z. N. , Wang J. Y. , Liang J. W. , 2016. Reduction of train-induced vibrations by using a trench in a layered foundation. Journal of Vibration Engineering, 29(5): 860—873. (in Chinese) doi: 10.16385/j.cnki.issn.1004-4523.2016.05.013 陈昆, 贾霄, 刘彬等, 2014. 高速铁路空沟隔振措施隔振效果的有限元分析. 地震工程学报, 36(3): 575—579 doi: 10.3969/j.issn.1000-0844.2014.03.0575Chen K. , Jia X. , Liu B. , et al. , 2014. Finite element analysis of reducing the high-speed railway vibration effect on the environment using open trenches. China Earthquake Engineering Journal, 36(3): 575—579. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-0844.2014.03.0575 陈曦仪, 2003. 含水膜包对振波阻隔效应之试验研究. 台湾: 国立成功大学. 邓亚虹, 夏唐代, 陈敬虞, 2006. 车辆动荷载作用下隔振沟响应增强区数值分析. 岩土工程学报, 28(12): 2121—2127 doi: 10.3321/j.issn:1000-4548.2006.12.014Deng Y. H. , Xia T. D. , Chen J. Y. , 2006. Numerical analysis of response magnified area of vibration isolation trenches subjected to vehicle dynamic loads. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 28(12): 2121—2127. (in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:1000-4548.2006.12.014 丁智, 张霄, 吴敏慧等, 2019. 双线地铁运营隔振沟屏障性能研究. 地震工程学报, 41(1): 9—15Ding Z. , Zhang X. , Wu M. H. , et al. , 2019. Vibration isolation effect of isolation trenches during double-line subway operation. China Earthquake Engineering Journal, 41(1): 9—15. (in Chinese) 高广运, 张婧, 郭星宇, 2007. 土体参数对扩底墩竖向承载性状影响的数值分析. 岩土工程技术, 21(5): 230—233, 238 doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2007.05.004Gao G. Y. , Zhang J. , Guo X. Y. , 2007. Numerical analysis of vertical bearing behavior of belled pier under different soil parameters. Geotechnical Engineering Technique, 21(5): 230—233, 238. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1007-2993.2007.05.004 高广运, 李宁, 何俊锋等, 2011. 列车移动荷载作用下饱和地基的地面振动特性分析. 振动与冲击, 30(6): 86—92 doi: 10.3969/j.issn.1000-3835.2011.06.019Gao G. Y. , Li N. , He J. F. , et al. , 2011. Analysis of ground vibration generated by train moving loads on saturated soil. Journal of Vibration and Shock, 30(6): 86—92. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-3835.2011.06.019 关歆莹, 刘超, 2011. 地下铁道的振动及其控制措施的研究. 震灾防御技术, 6(1): 77—84 doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2011.01.008Guan X. Y. , Liu C. , 2011. The study on the vibration of metro and its control measures. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 6(1): 77—84. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2011.01.008 李建平, 张晓磊, 冯世进, 2020. 水位变化对多空沟屏障远场隔振效果的影响研究. 岩土力学, 41(9): 3131—3138, 3147Li J. P. , Zhang X. L. , Feng S. J. , 2020. Research on the effect of the moving water table on passive isolation effectiveness using a multiple open trench barrier. Rock and Soil Mechanics, 41(9): 3131—3138, 3147. (in Chinese) 娄建武, 龙源, 周翔等, 2004. 爆炸波传播的沟槽效应及分析. 矿冶工程, 24(1): 11—15 doi: 10.3969/j.issn.0253-6099.2004.01.004Lou J. W. , Long Y. , Zhou X. , et al. , 2004. Damping ditch effect in propagation of blasting seismic wave and its analysis. Mining and Metallurgical Engineering, 24(1): 11—15. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-6099.2004.01.004 时刚, 高广运, 2011. 饱和地基中二维空沟远场被动隔振研究. 振动与冲击, 30(9): 157—162 doi: 10.3969/j.issn.1000-3835.2011.09.034Shi G. , Gao G. Y. , 2011. Two-dimensional analysis of open trench used as passive barriers in saturated soil. Journal of Vibration and Shock, 30(9): 157—162. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-3835.2011.09.034 王亚秀, 1989. 隔振沟对加速度衰减的影响. 内陆地震, 3(1): 56-59. doi: 10.16256/j.issn.1001-8956.1989.01.009 肖世伟, 雷长顺, 郭超等, 2011. 高速铁路空沟隔振数值分析. 铁道工程学报, 28(8): 23—29 doi: 10.3969/j.issn.1006-2106.2011.08.005Xiao S. W. , Lei C. S. , Guo C. , et al. , 2011. Numerical analysis of vibration reduction of open trench for high-speed railway. Journal of Railway Engineering Society, 28(8): 23—29. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1006-2106.2011.08.005 杨贝贝, 李伟华, 赵成刚等, 2017. 基于Comsol的饱和多孔介质动力方程的数值模拟及应用. 地震工程学报, 39(2): 321—328Yang B. B. , Li W. H. , Zhao C. G. , et al. , 2017. Numerical simulation and application of dynamic equations of saturated porous media based on Comsol. China Earthquake Engineering Journal, 39(2): 321—328. (in Chinese) 姚锦宝, 夏禾, 胡敬梁, 2018. 空沟对列车运行产生的环境振动隔振效果研究. 中国铁道科学, 39(2): 44—51Yao J. B. , Xia H. , Hu J. L. , 2018. Study on vibration isolation effect of open trench on environmental vibration induced by train operation. China Railway Science, 39(2): 44—51. (in Chinese) 叶茂, 曹保兴, 郑志华等, 2015. 列车动荷载下某古遗址隔振沟的减振效果研究. 应用力学学报, 32(4): 682—688Ye M. , Cao B. X. , Zheng Z. H. , et al. , 2015. Effect of vibration isolation trench on an ancient ruin subjected to train dynamic loads. Chinese Journal of Applied Mechanics, 32(4): 682—688. (in Chinese) 郁雯, 刘杰, 刘航等, 2021. 连续型隔振屏障在高速铁路环境振动问题治理中的应用研究. 震灾防御技术, 16(1): 157—164 doi: 10.11899/zzfy20210116Yu W. , Liu J. , Liu H. , et al. , 2021. Based on the infinite element boundary analysis, the study of the effect of continuous barrier on the environmental vibration of high-speed railway. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 16(1): 157—164. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20210116 周凤玺, 马强, 周志雄, 2020. 二维地基中空沟−波阻板联合隔振屏障分析. 岩土力学, 41(12): 4087—4092, 4115Zhou F. X. , Ma Q. , Zhou Z. X. , 2020.2 D analysis of vibration-isolation efficiency of an open trench-wave impedence block barrier. Rock and Soil Mechanics, 41(12): 4087—4092, 4115. (in Chinese) -

下载:

下载: