Seismic Performance Level and Evaluation Method of Composite Prefabricated Utility Tunnel

-

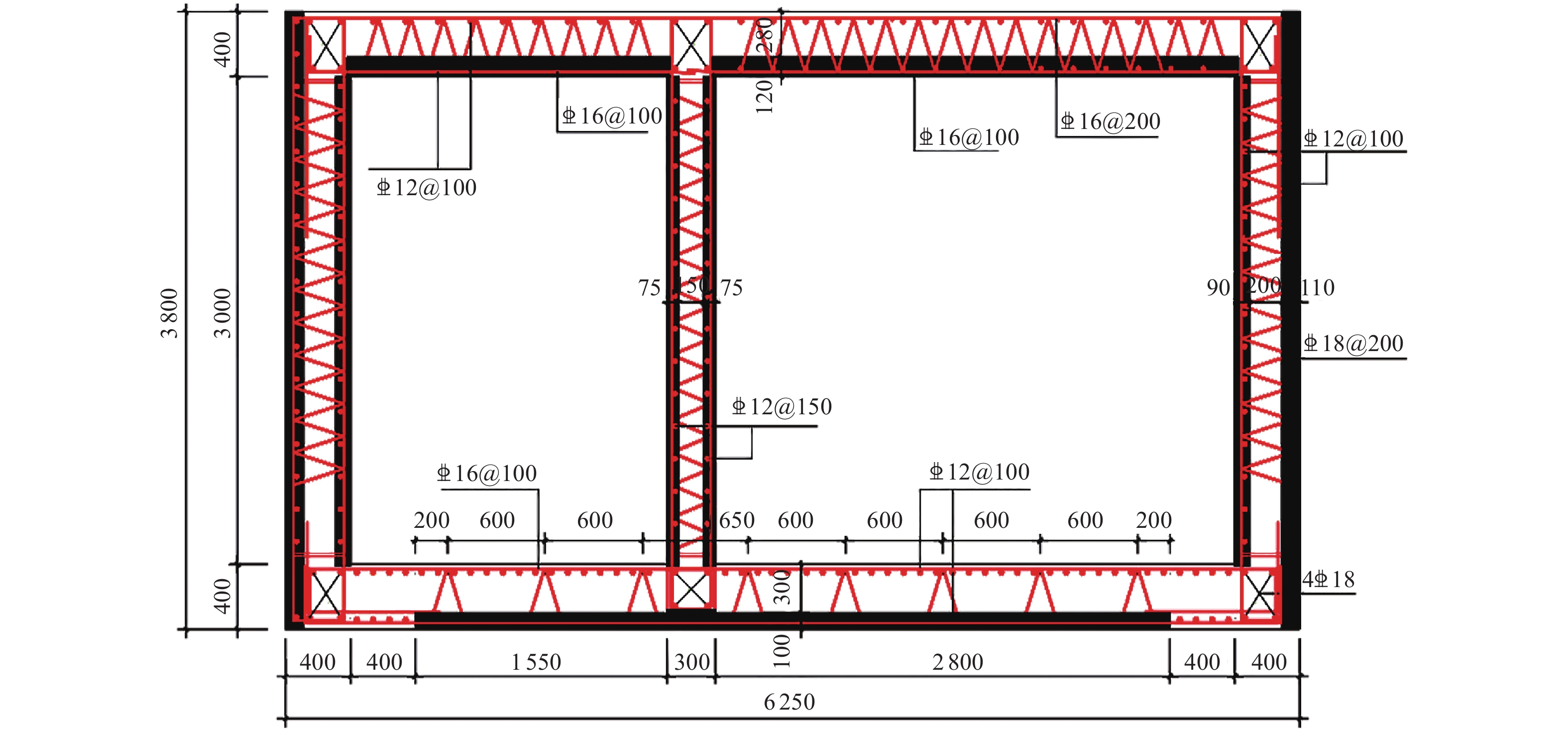

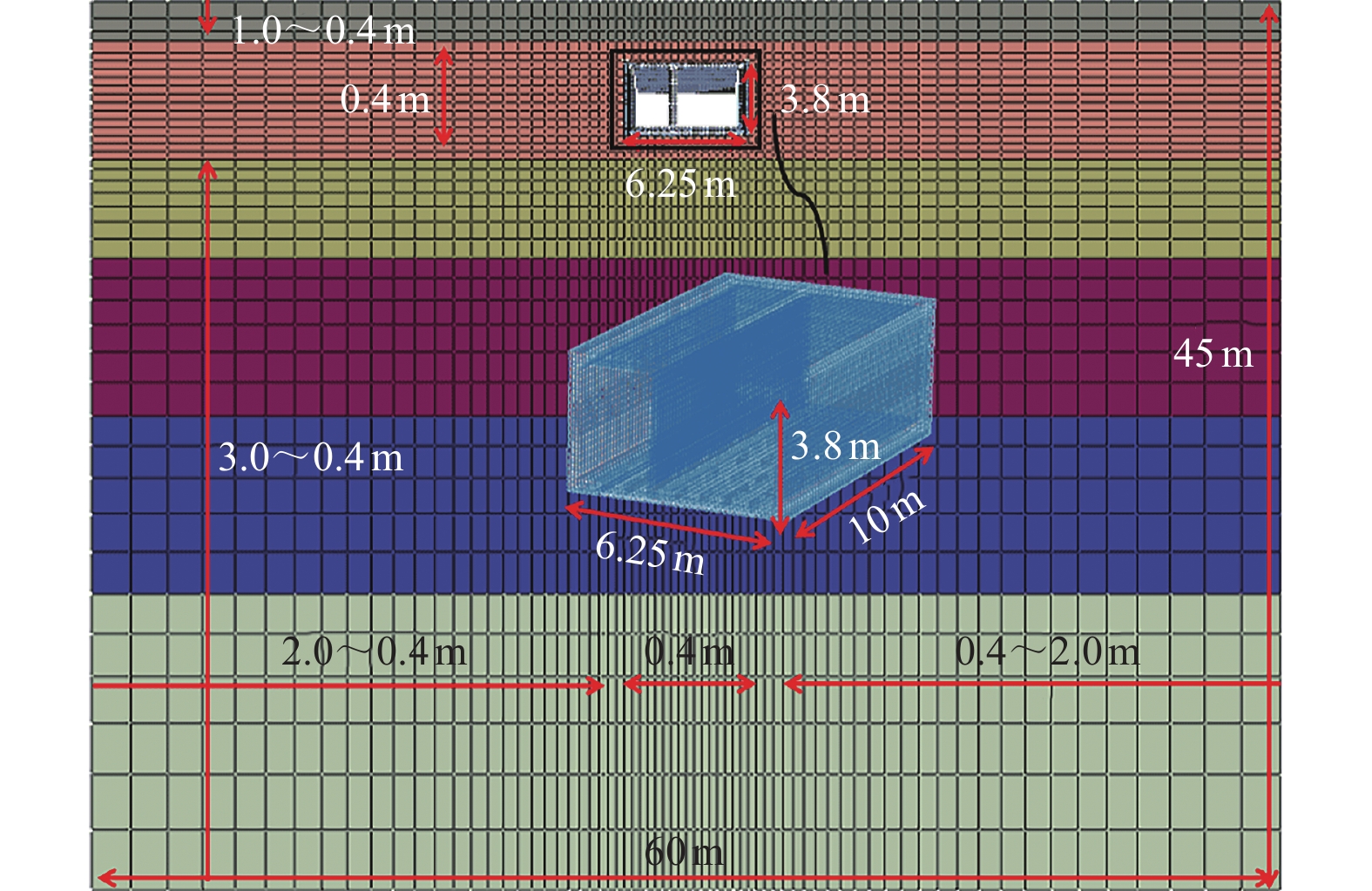

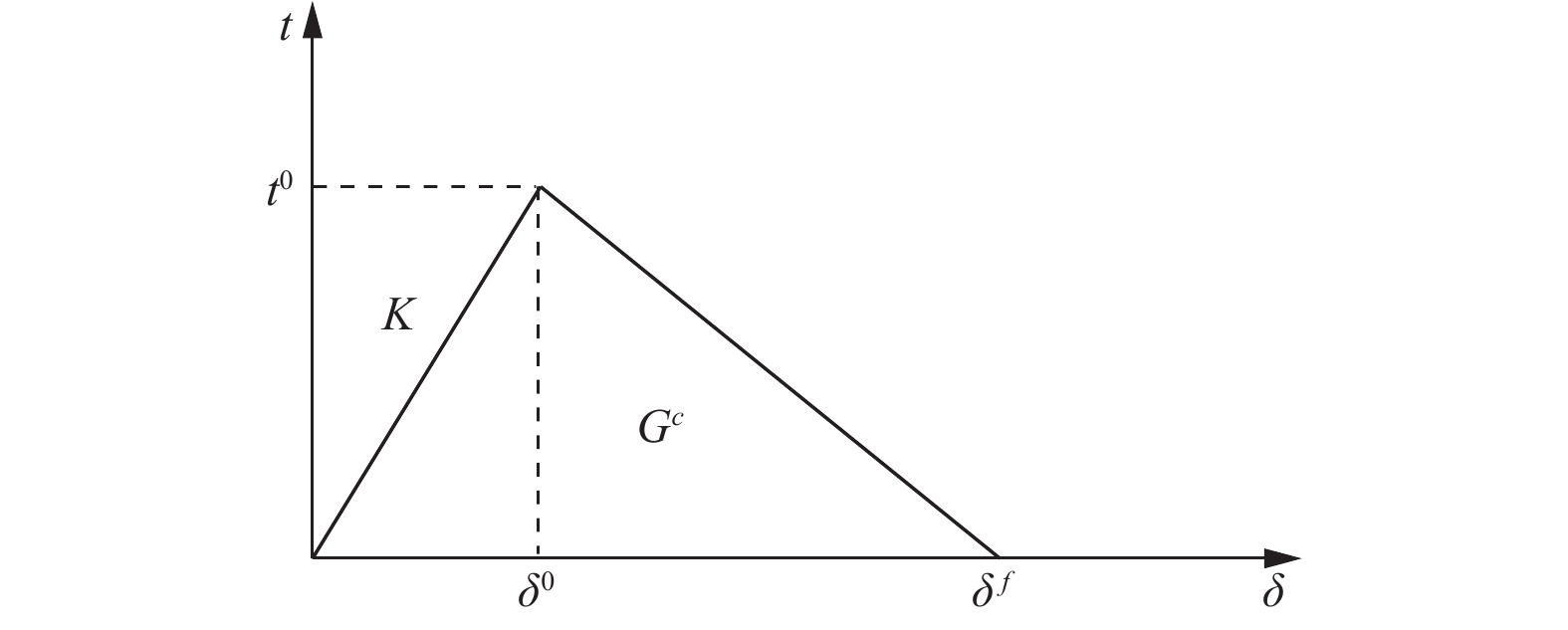

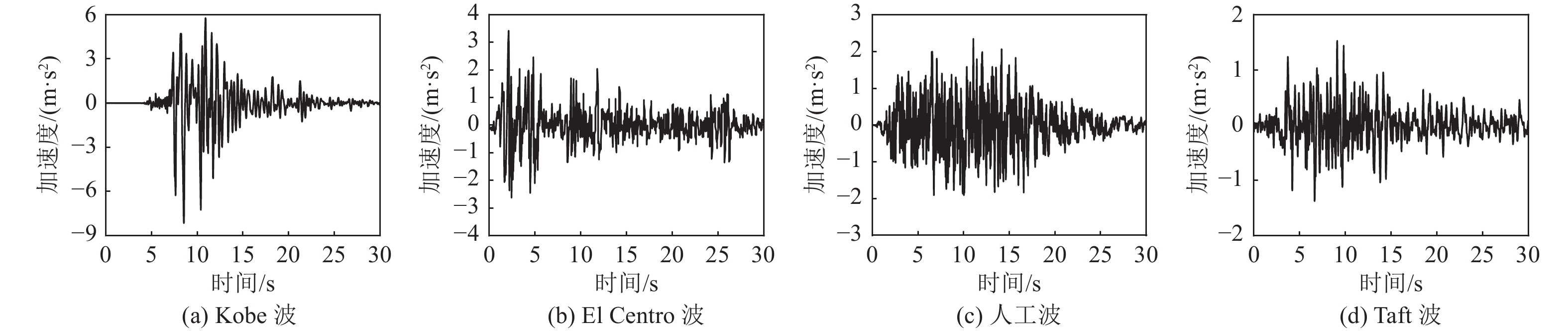

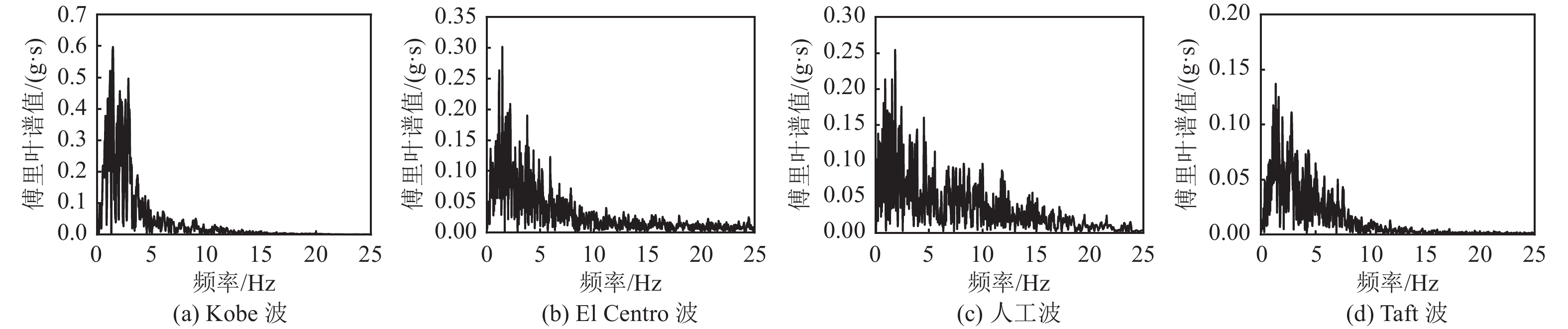

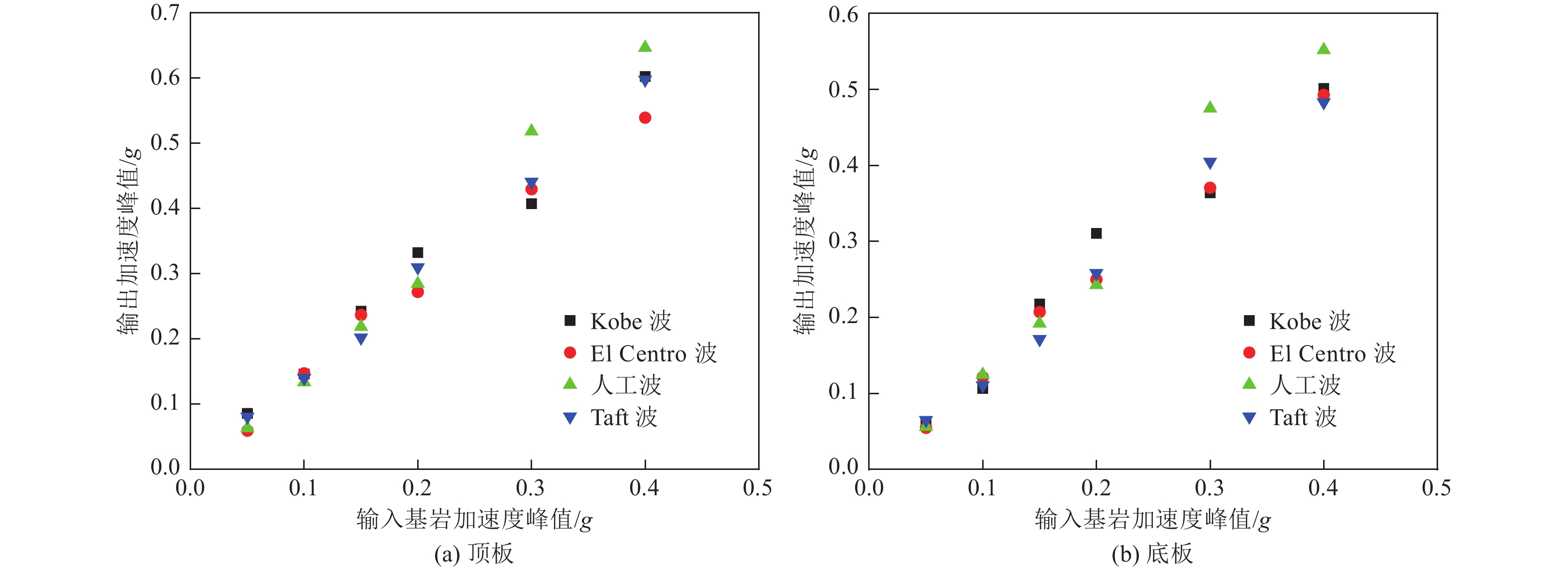

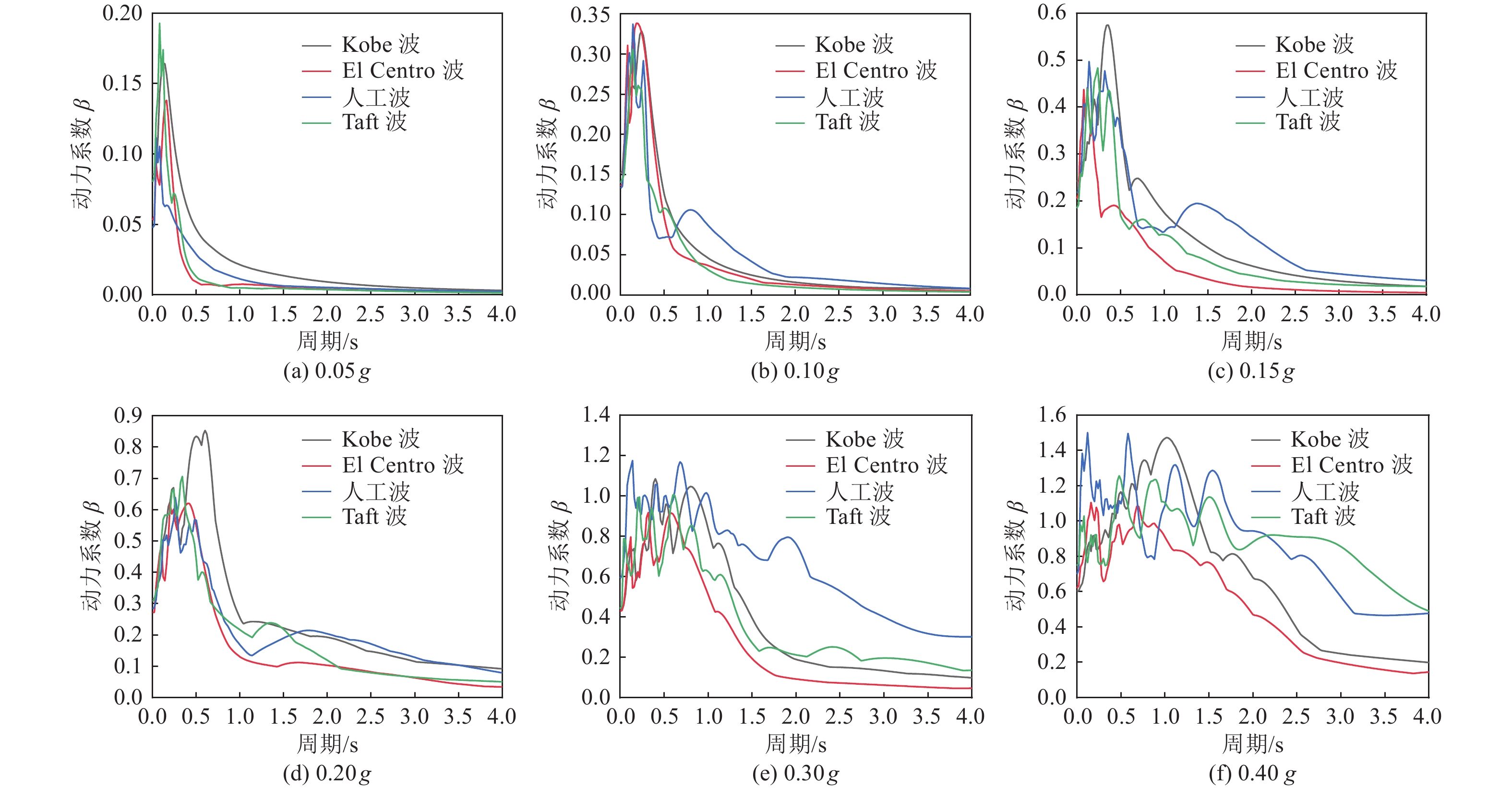

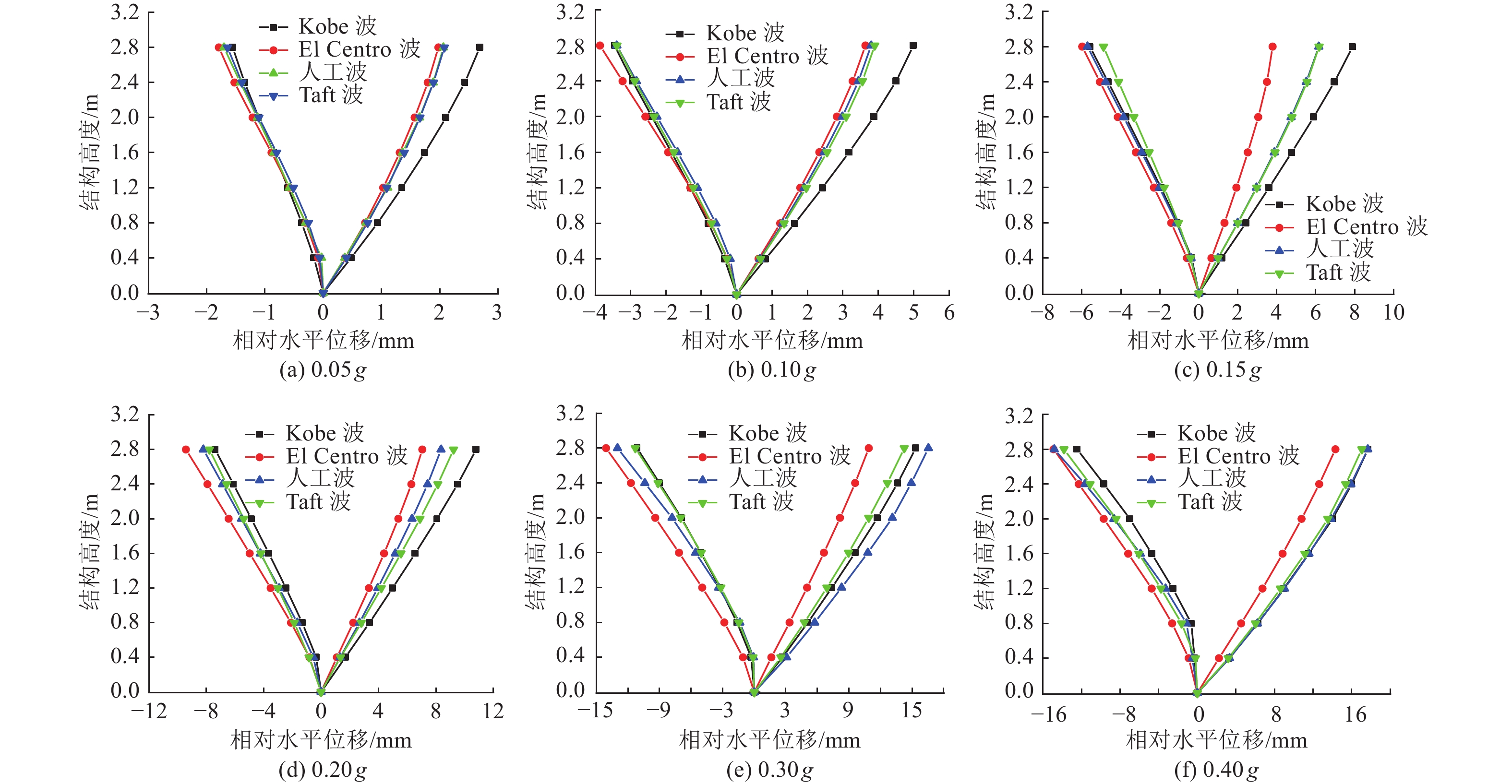

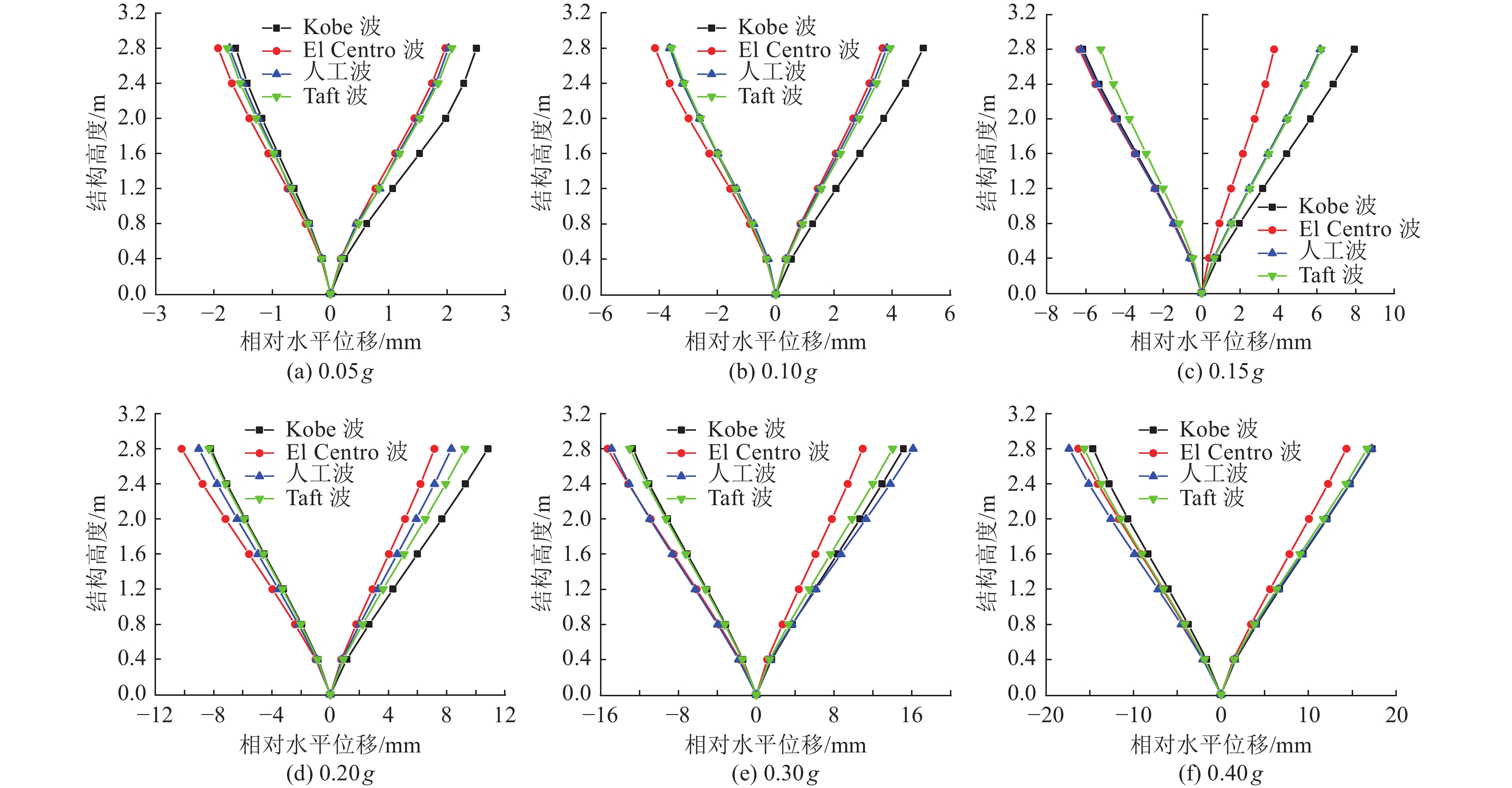

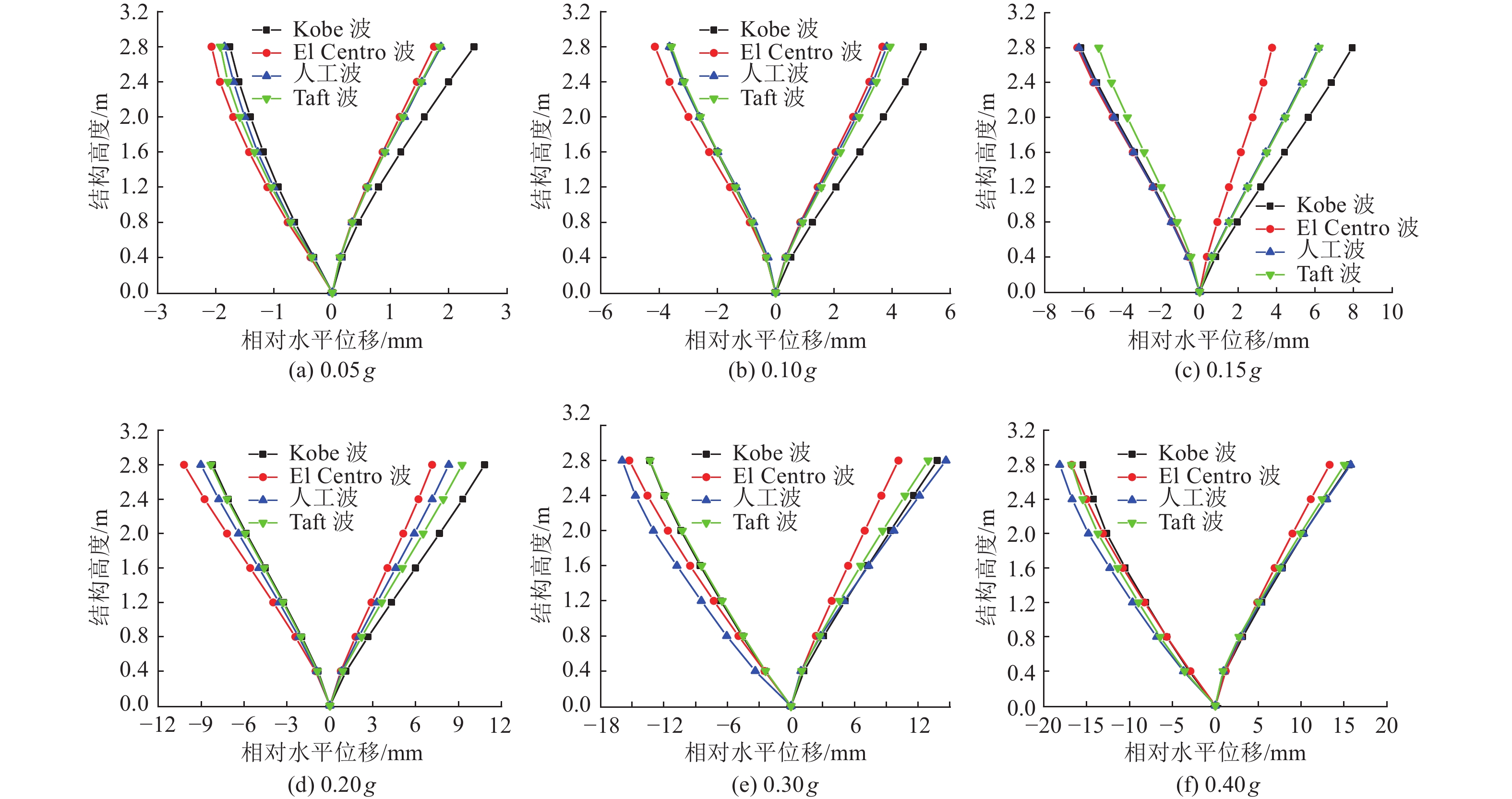

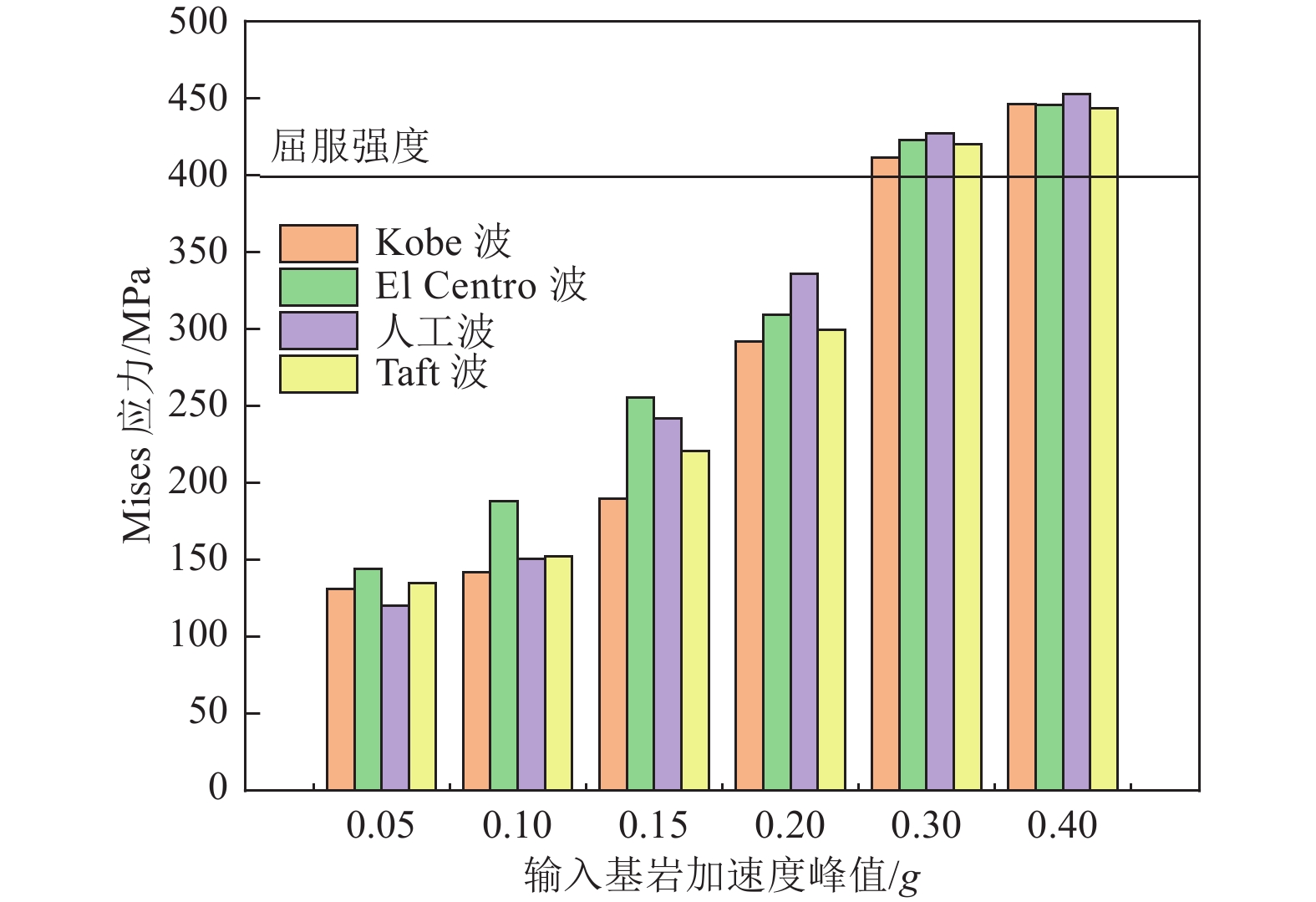

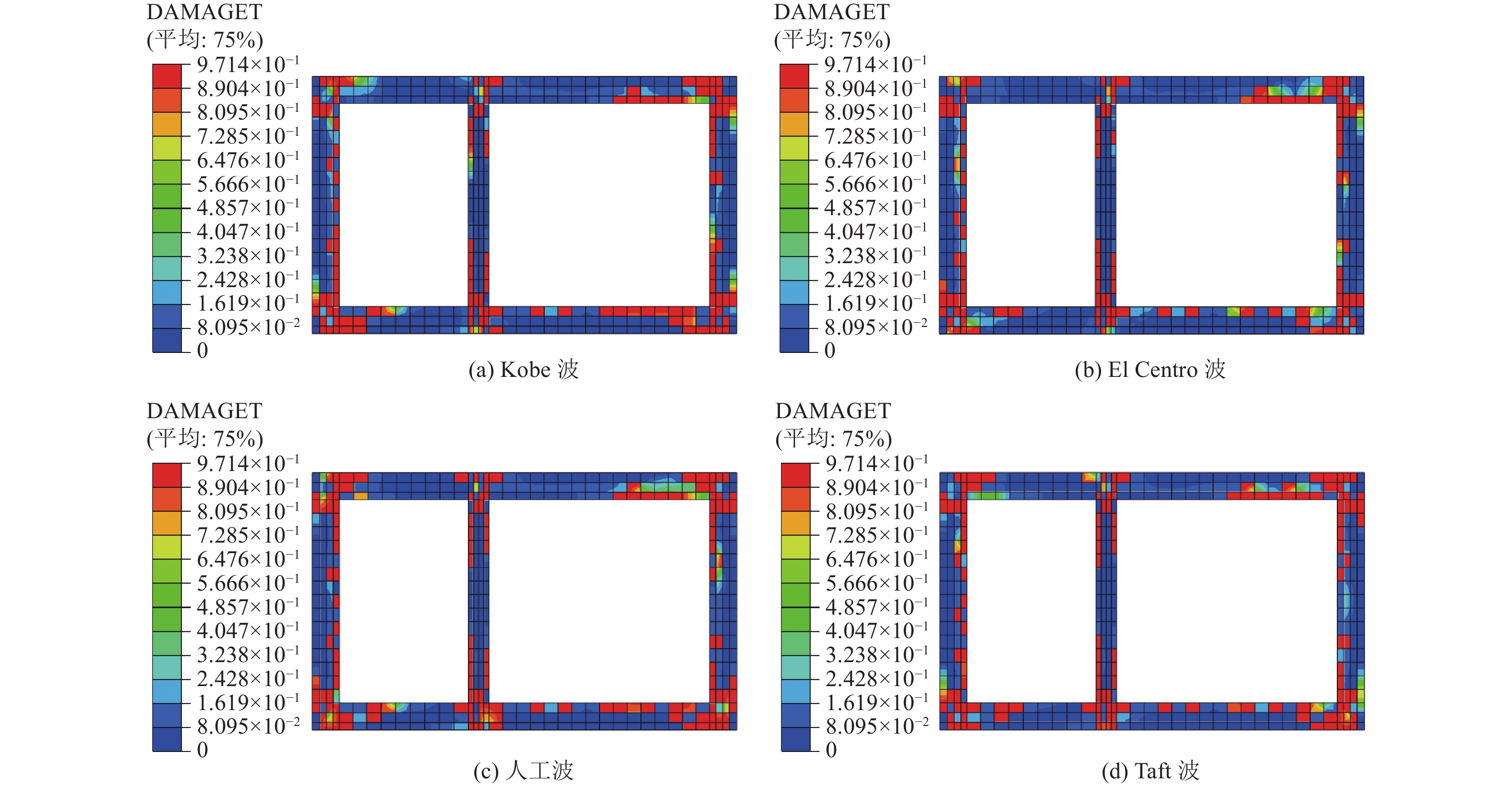

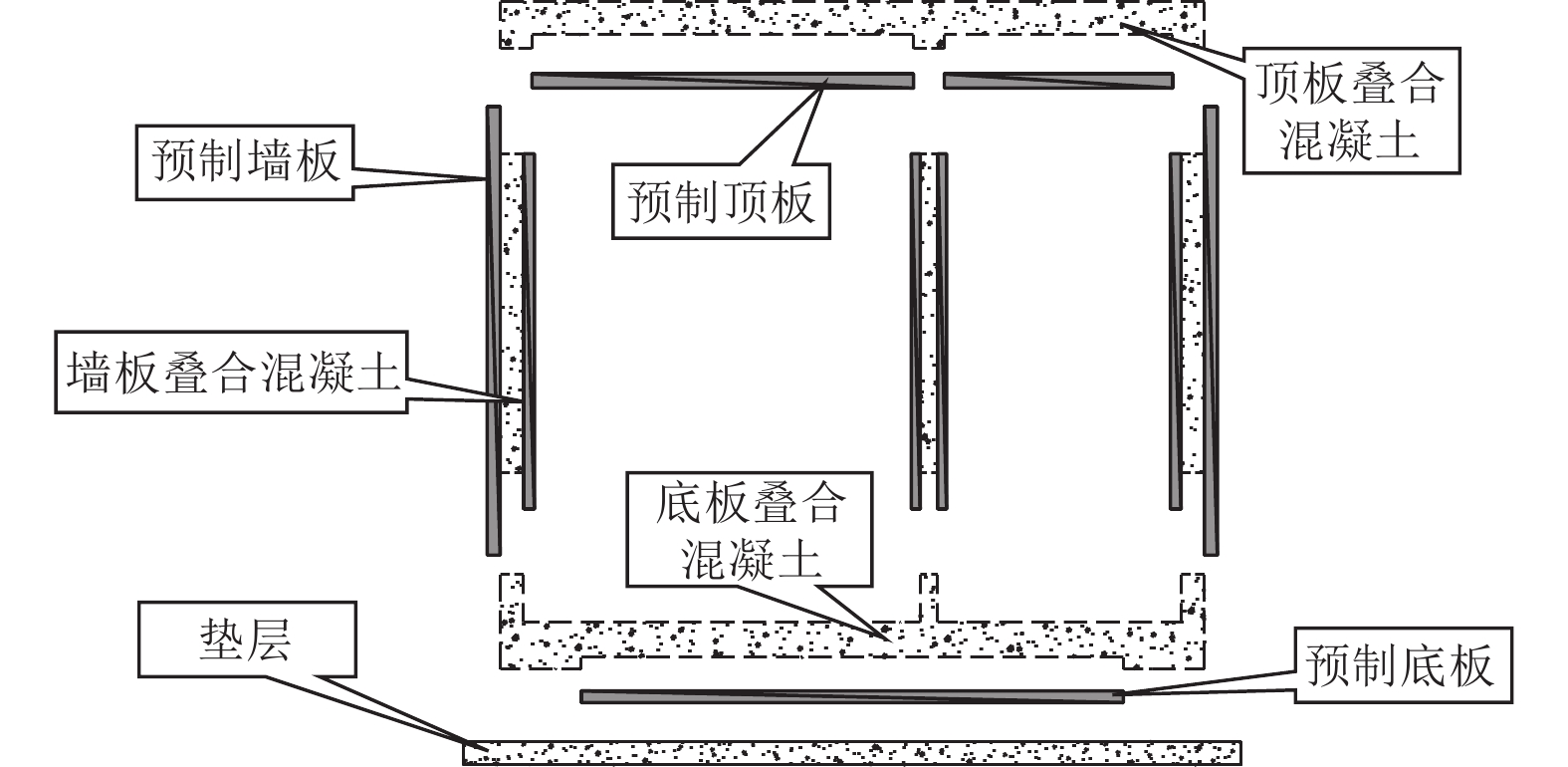

摘要: 叠合装配式综合管廊因其适用性强成为地下综合管廊建设的重要方向,但在管廊结构抗震分析研究中,缺乏对其抗震性能的合理评价指标。为此建立土-叠合装配式综合管廊有限元数值模型,探讨不同地震动频谱特性和峰值强度对叠合装配式综合管廊加速度响应、位移响应及地震损伤特性的影响,基于层间位移角限值、地震损伤程度及叠合面损伤程度之间的对应关系,提出在水平地震作用下叠合装配式管廊结构抗震性能水平划分,并对其进行物理特征描述,为基于抗震性能的叠合装配式综合管廊结构设计提供参考。Abstract: The composite prefabricated utility tunnel has become an important direction of underground utility tunnel construction because of its wide applicability, but there is a lack of reasonable evaluation indicators for its seismic performance in the seismic analysis of utility tunnel structures. A finite element numerical model of soil-composite prefabricated utility tunnel was established in this paper. Through inputting different PGAs and types of ground motion at the bedrock, the acceleration response, displacement response and seismic damage characteristics of the composite prefabricated utility tunnel were studied, and the seismic damage evolution process of the utility tunnel was revealed. Based on the relationship among story drift limit, the degree of seismic damage, and the degree of damage to the composite surface, the seismic performance level of the composite prefabricated utility tunnel under horizontal earthquake and the physical description of seismic damage are presented. which provides a reference for the performance based seismic design of the composite prefabricated utility tunnel structure.

-

Key words:

- Composite prefabricated /

- Utility tunnel /

- Composite surface /

- Seismic performance /

- Story drift /

- Damage level

-

表 1 场地土层分布及物理参数

Table 1. Soil layer distribution and physical parameters of the site

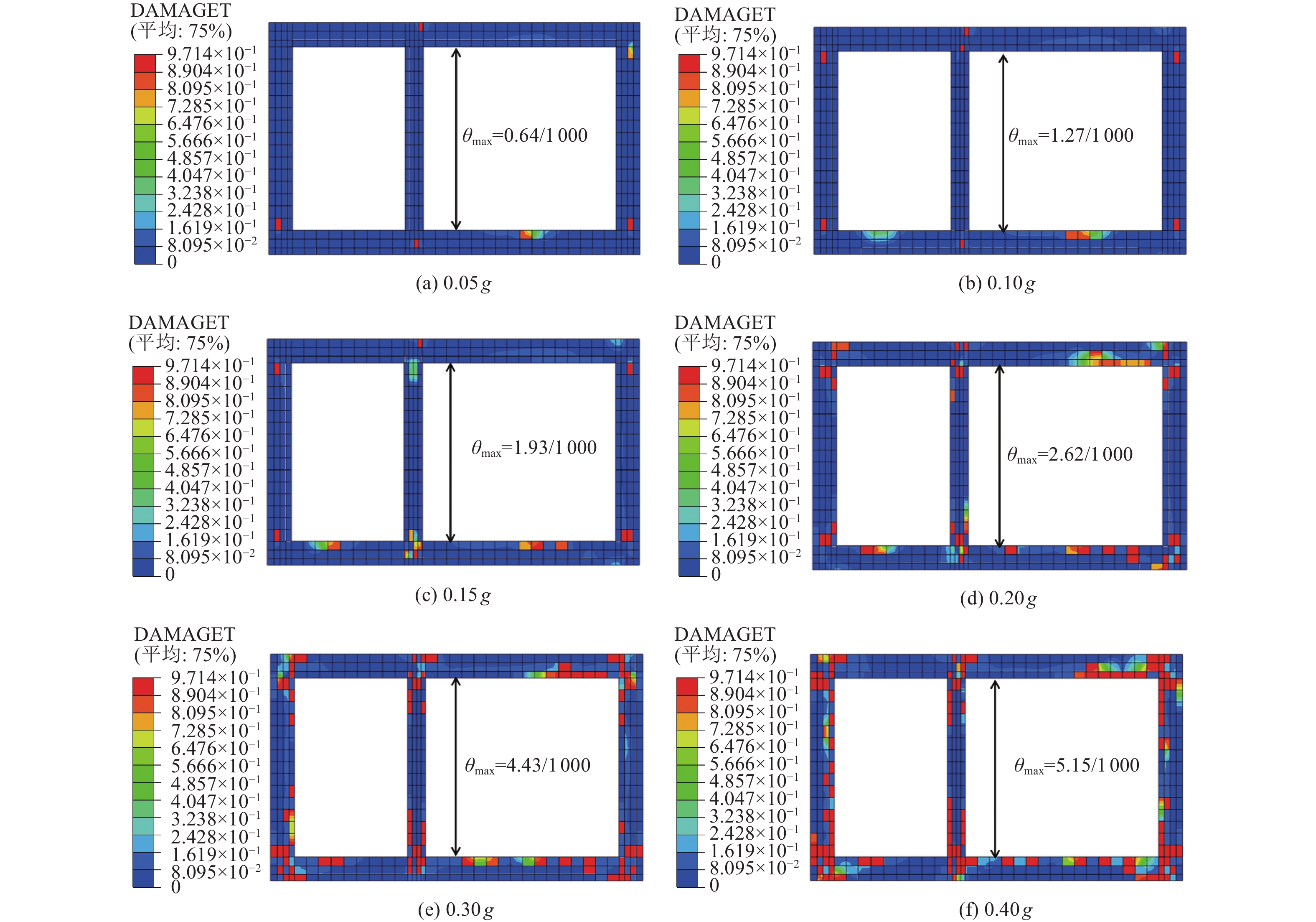

土层 名称 埋深/m 密度/(kg·m−3) 泊松比 弹性模量/MPa 黏聚力/kPa 内摩擦角/(°) 1 人工填土 2 1 800 0.350 20 10 10 2 砂质黏土 6 1 910 0.320 27 28 12 3 砂质粉土 5 2 000 0.300 55 22 30 4 粉质黏土 8 1 980 0.330 64 32 14 5 粉质粉土 9 2 020 0.300 87 29 25 6 卵石圆砾 15 2 120 0.278 168 0 31 表 2 叠合装配式综合管廊的抗震性能水平划分及物理描述

Table 2. Seismic performace level division of composite prefabricated utility tunnel

抗震水平 层间位移角限值 性能水平描述 基本完好 $ {\theta _{\max }} \leqslant \dfrac{{0.5}}{{1000}} $ 结构处于弹性工作阶段,在地震或震后结构完好无损,各构件未出现地震损伤,叠合面性能未受影响,结构无须修补,能够正常使用。 中轻微破坏 $ \dfrac{{0.5}}{{1000}} \leqslant {\theta _{\max }} \leqslant \dfrac{{1.2}}{{1000}} $ 结构处于弹塑性工作阶段,在地震或震后结构现浇主体各角部位置及大舱室顶、底板跨中位置出现轻微的地震损伤,叠合面性能较好,经简单修补能够正常使用。 中度破坏 $ \dfrac{{1.2}}{{1000}} \leqslant {\theta _{\max }} \leqslant \dfrac{{2.6}}{{1000}} $ 结构处于弹塑性工作阶段,震后可能发生破坏,结构预制侧墙出现损伤,叠合面损伤程度一般,并未脱开,结构经加固修补后可恢复正常使用功能。 严重破坏 $ \dfrac{{2.6}}{{1000}} \leqslant {\theta _{\max }} \leqslant \dfrac{{5.1}}{{1000}} $ 结构处于塑性工作阶段,震后发生严重破坏,管廊结构各角部位置可能出现混凝土剥落,结构主要丧失承载能力,叠合面损伤程度严重但并未脱开,钢筋露出,部分钢筋达到屈服强度,但仍有承载能力,结构并未坍塌。 完全破坏 $ \dfrac{{5.1}}{{1000}} \leqslant {\theta _{\max }} $ 结构完全破坏,叠合面损伤严重,完全脱开,在地震或震后结构构件均遭受严重破坏,完全丧失承载能力。 -

董正方, 王君杰, 姚毅超, 2014. 城市轨道交通矩形地下结构层间位移角研究. 地下空间与工程学报, 10(S2): 1848—1852Dong Z. F. , Wang J. J. , Yao Y. C. , 2014. Research on story drift angle of urban mass transit rectangular underground structures. Chinese Journal of Underground Space and Engineering, 10(S2): 1848—1852. (in Chinese) 杜修力, 蒋家卫, 许紫刚等, 2019. 浅埋矩形框架地铁车站结构抗震性能指标标定研究. 土木工程学报, 52(10): 111—119, 128 doi: 10.15951/j.tmgcxb.2019.10.009Du X. L. , Jiang J. W. , Xu Z. G. , et al. , 2019. Study on quantification of seismic performance index for rectangular frame subway station structure. China Civil Engineering Journal, 52(10): 111—119, 128. (in Chinese) doi: 10.15951/j.tmgcxb.2019.10.009 方自虎, 周海俊, 赖少颖等, 2014. 循环荷载下钢筋混凝土ABAQUS黏结滑移单元. 武汉大学学报(工学版), 47(4): 527—531Fang Z. H. , Zhou H. J. , Lai S. Y. , et al. , 2014. ABAQUS bond-slip element of reinforced concrete under cyclic loads. Engineering Journal of Wuhan University, 47(4): 527—531. (in Chinese) 谷音, 刘晶波, 杜义欣, 2007. 三维一致粘弹性人工边界及等效粘弹性边界单元. 工程力学, 24(12): 31—37 doi: 10.3969/j.issn.1000-4750.2007.12.006Gu Y. , Liu J. B. , Du Y. X. , 2007.3 D consistent viscous-spring artificial boundary and viscous-spring boundary element. Engineering Mechanics, 24(12): 31—37. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-4750.2007.12.006 谷音, 林炜超, 俞安华等, 2022. 新型装配叠合式综合管廊受力性能试验. 福州大学学报(自然科学版), 50(1): 126—131Gu Y. , Lin W. C. , Yu A. H. , et al. , 2022. Experiment of the mechanical performance of the new type assembly and composite pipe gallery. Journal of Fuzhou University (Natural Science Edition), 50(1): 126—131. (in Chinese) 郭亚然, 石文倩, 李双飞等, 2018. 静、动力分析中的一种初始地应力场平衡方法. 河北工业科技, 35(3): 191—196Guo Y. R. , Shi W. Q. , Li S. F. , et al. , 2018. A method of initial geo-stress equilibrium in static-dynamic analysis. Hebei Journal of Industrial Science and Technology, 35(3): 191—196. (in Chinese) 刘沛林, 2010. 装配式钢筋混凝土简支板梁桥铰缝受力性能研究. 北京: 清华大学.Liu P. L., 2010. Study on behaviors of hinge joints for fabricated reinforced concrete simply-supported plate girder bridges. Beijing: Tsinghua University. (in Chinese) 王国波, 谢伟平, 孙明等, 2011. 地下框架结构抗震性能评价方法的研究. 岩土工程学报, 33(4): 593—598Wang G. B. , Xie W. P. , Sun M. , et al. , 2011. Evaluation method for seismic behaviors of underground frame structures. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 33(4): 593—598. (in Chinese) 王建宁, 马国伟, 窦远明等, 2020. 异跨框架式地铁地下车站结构抗震性能水平与评价方法研究. 振动与冲击, 39(10): 92—100 doi: 10.13465/j.cnki.jvs.2020.10.012Wang J. N. , Ma G. W. , Dou Y. M. , et al. , 2020. Performance levels and evaluation method for seismic behaviors of a large-scale underground subway station with unequal-span frame. Journal of Vibration and Shock, 39(10): 92—100. (in Chinese) doi: 10.13465/j.cnki.jvs.2020.10.012 王文晖, 2013. 地下结构实用抗震分析方法及性能指标研究. 北京: 清华大学.Wang W. H., 2013. Research on practical seismic analysis methods and performance index of underground structures. Beijing: Tsinghua University. (in Chinese) 杨靖, 云龙, 庄海洋等, 2020. 三层三跨框架式地铁地下车站结构抗震性能水平研究. 岩土工程学报, 42(12): 2240—2248Yang J. , Yun L. , Zhuang H. Y. , et al. , 2020. Seismic performance levels of frame-type subway underground station with three layers and three spans. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 42(12): 2240—2248. (in Chinese) 赵作周, 周剑, 侯建群等, 2017. 上下层插筋连接预制混凝土空心模剪力墙有限元分析. 工程力学, 34(1): 117—129 doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2015.05.0411Zhao Z. Z. , Zhou J. , Hou J. Q. , et al. , 2017. Finite element analysis of shear walls with precast concrete hollow moulds and splice rebar connection between the upper and lower floors. Engineering Mechanics, 34(1): 117—129. (in Chinese) doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2015.05.0411 庄海洋, 任佳伟, 王瑞等, 2019. 两层三跨框架式地铁地下车站结构弹塑性工作状态与抗震性能水平研究. 岩土工程学报, 41(1): 131—138Zhuang H. Y. , Ren J. W. , Wang R. , et al. , 2019. Elasto-plastic working states and seismic performance levels of frame-type subway underground station with two layers and three spans. Chinese Journal of Geotechnical Engineering, 41(1): 131—138. (in Chinese) Lubliner J. , Oliver J. , Oller S. , et al. , 1989. A plastic-damage model for concrete. International Journal of Solids and Structures, 25(3): 299—326. doi: 10.1016/0020-7683(89)90050-4 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2010. GB 50011—2010 建筑抗震设计规范. 北京: 中国建筑工业出版社.Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, 2010. GB 50011—2010 Code for seismic design of buildings. Beijing: China Architecture & Building Press. (in Chinese) 中华人民共和国住房和城乡建设部, 国家市场监督管理总局, 2018. GB/T 51336—2018 地下结构抗震设计标准. 北京: 中国建筑工业出版社.Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People's Republic of China, State Administration for Market Regulation, 2018. GB/T 51336—2018 Standard for seismic design of underground structures. Beijing: China Architecture & Building Press. (in Chinese) -

下载:

下载: