County Shelter Planning from the Perspective of the Demands of the Vulnerable−Based on the Survey of the 6·17 Changning Earthquake

-

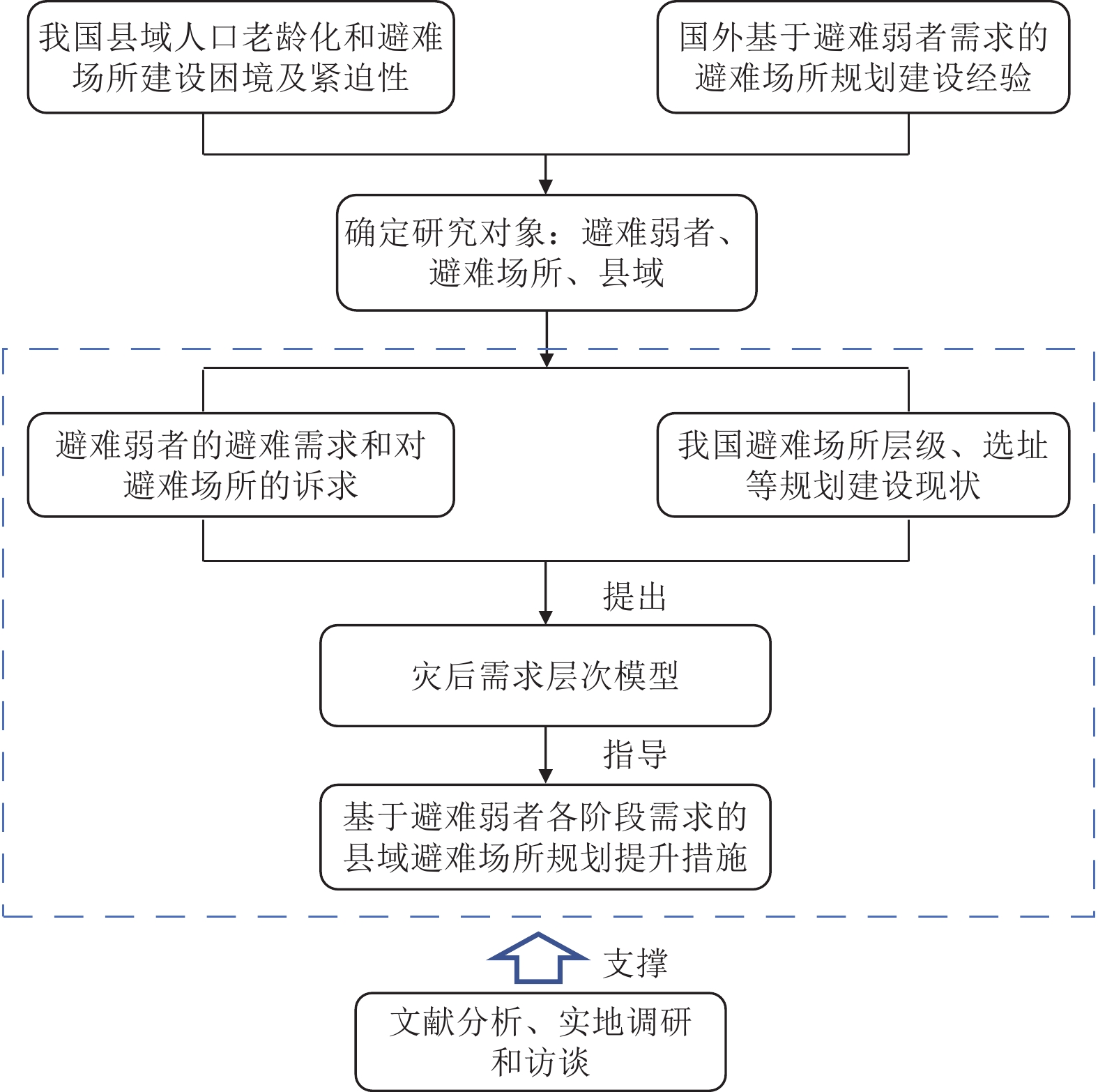

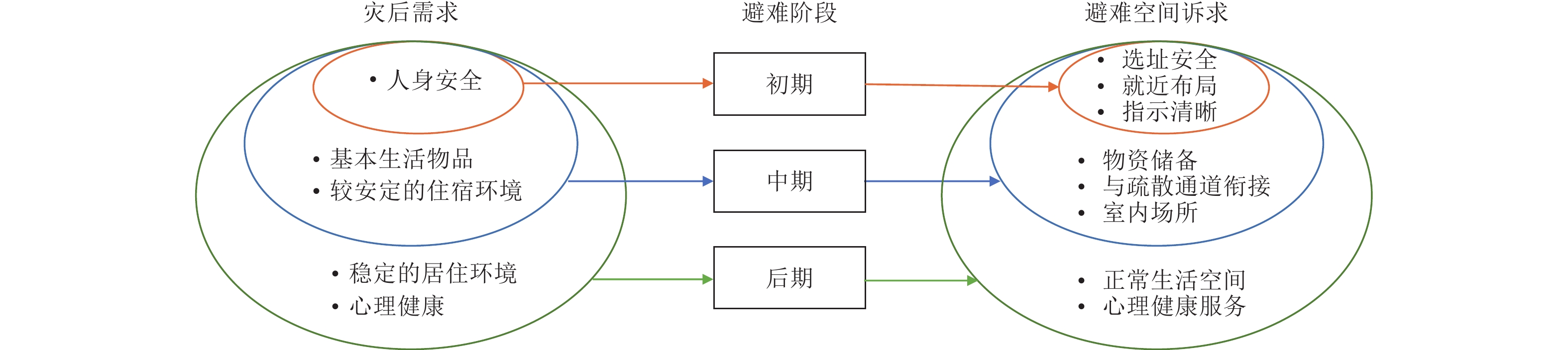

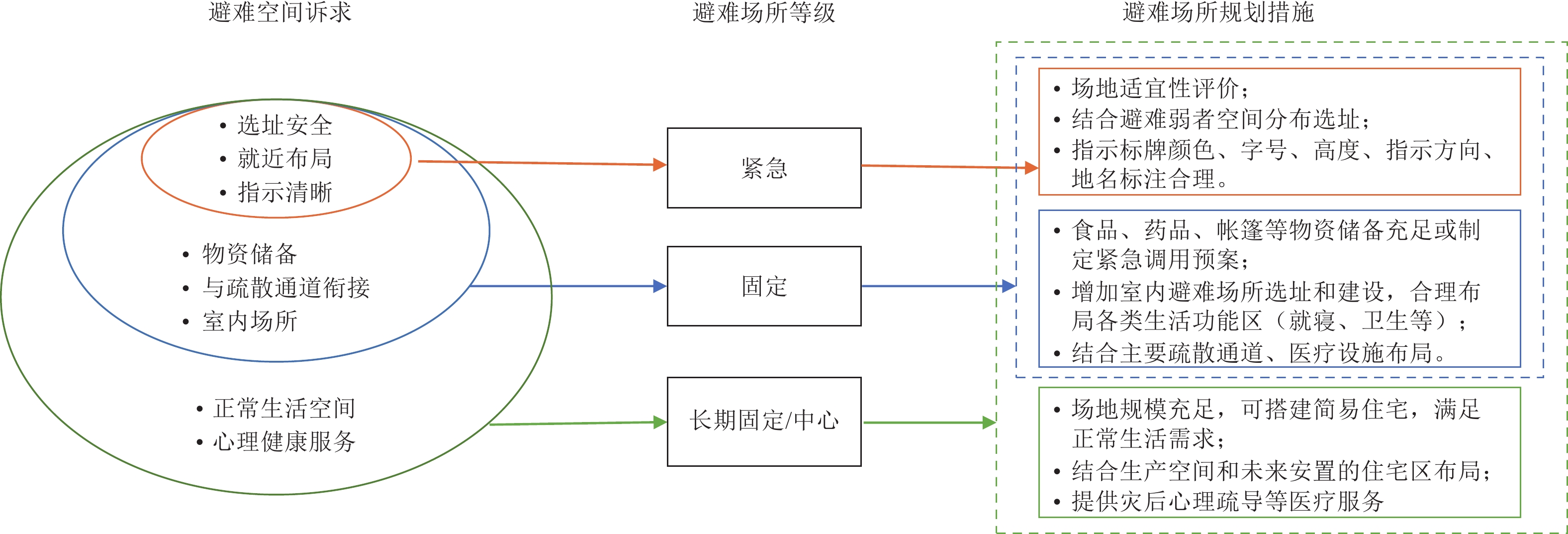

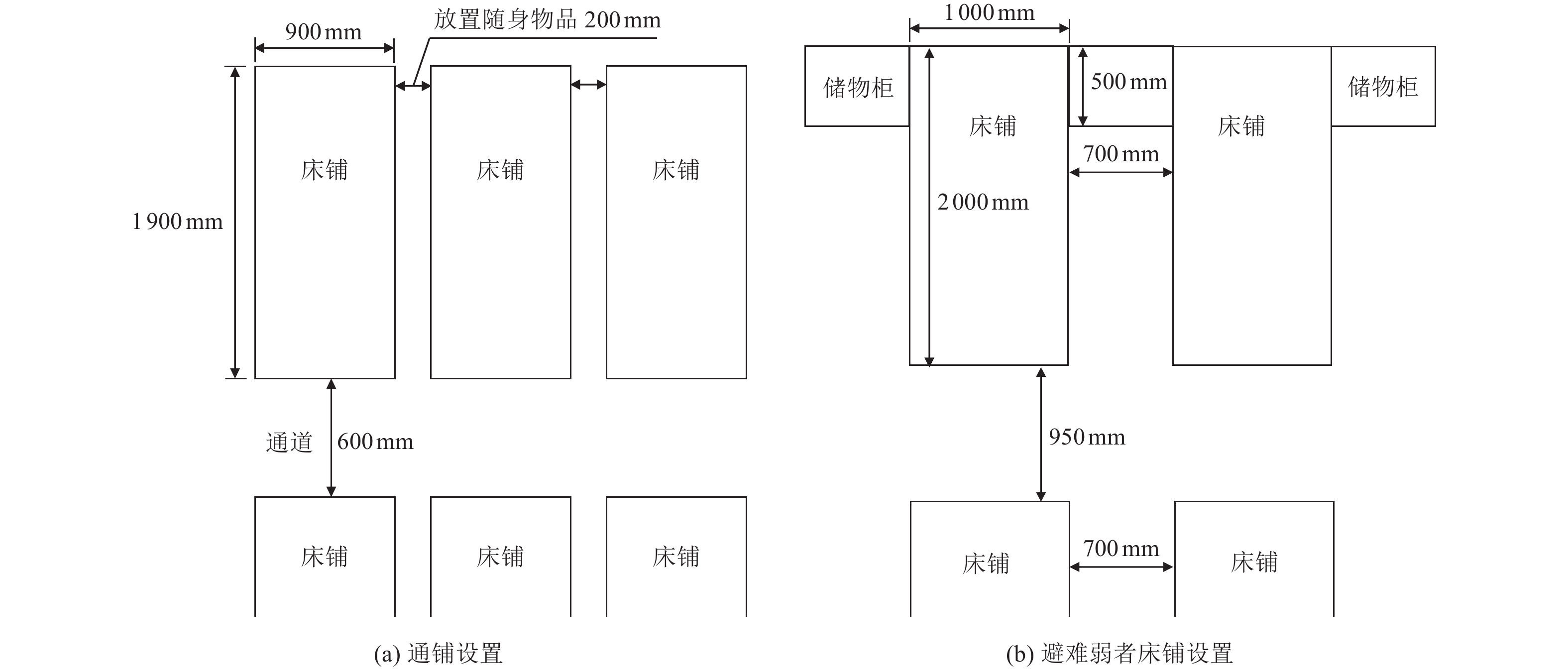

摘要: 县域避难场所规划建设薄弱,灾后老年人等避难弱者的需求不能得到充分满足。长宁“6·17”地震发生后,笔者赴灾区调研,对老人、妇女、儿童等避难弱者进行访谈,深入了解避难弱者的避难经历、对避难场所的认知及相关需求,总结避难弱者在灾后初期、中期、后期阶段的需求变化及对避难空间的诉求。在避难弱者需求视角下提出县域避难场所规划提升措施,包括建立避难弱者数据库、优化避难场所选址、提高避难场所建设标准、加强对避难弱者“定制化”的防灾宣传和避难引导等,以保障避难弱者的生命安全,提升避难生活质量。

-

关键词:

- 避难弱者 /

- 避难需求 /

- 避难场所 /

- 县域 /

- 长宁"6·17"地震

Abstract: Refuge demands of the vulnerable in county are not fully met during post-disaster phases due to the weak construction of shelters. After the 6·17 Changning Earthquake, we interviewed the elderly, women, children and other groups in disaster area for deeply understanding the experience of the vulnerable, their cognition and needs of shelters. Next, the refuge demands of the vulnerable during post-disaster phases were summarized into three stages: the early, middle and late. In this paper, in order to protect the vulnerable and improve their quality of life during post-disaster phase, then, the improvement measures plan of the shelter in county were proposed based on the refuge demands of the vulnerable, including establishing the database of the vulnerable, optimizing the location of shelters, improving the construction standards of emergency shelters, strengthening the special publicity of disaster prevention and refuge guidance to the vulnerable.-

Key words:

- Vulnerable group /

- Refuge demand /

- Emergency shelter /

- County /

- Changning "6·17" earthquake

1) 2 珙县人民政府,2019. “6.17”地震珙县情况及灾后重建情况、面临的困难和对策建议. -

表 1 访谈提纲

Table 1. Interview outline

类别 访谈内容 基本信息 Q1:请问您是否经历了本次地震?

Q2:请问您的年龄、职业等基本信息?避难需求 Q3:请问地震发生当晚您在哪里避难?您认为该场所是否安全?

Q4:请问从震后第二天起您在哪里避难?避难多久?政府是否为您提供专门的安置场所?您对当时的避难环境做何评价?

Q5:请问您的住宅在震后鉴定是否属于危房级别?震后多久您可以返家?

Q6:请问震后您是否领取了救灾物资?领取的救灾物资有哪些?何时、何地领取?

Q7:请问震后您是否出现身体不适症状?避难场所是否提供相关医疗服务?防灾意识 Q8:(出示标识图片)请问您在住宅周边是否见过避难场所标识?(请指出大致方位)

Q9:请问灾前或灾后您是否参与过应急演练、防灾知识宣传?其他 Q10:请问您是否感受到昨晚(10月19日晚)的余震?是否采取应对措施?

Q11:请问您对于本次地震的避难经历是否有其他看法或意见?表 2 受访者信息统计

Table 2. Information of interviewees

组别 编号 性别 年龄/岁 居住地 职业 慢性疾病 地震当晚是否在避难场所避难 物资需求程度 室内避难场所需求程度 应激反应 老年组 L1 女 ≥70 珙泉镇 无 有 否 高 高 高 L2 女 ≥70 珙泉镇 无 有 否 高 高 高 L3 女 ≥70 珙泉镇 无 有 否 高 高 高 L4 男 60—69 珙泉镇 无 有 否 中 高 中 中年组 Z1 女 50—59 珙泉镇 自由职业 无 否 中 高 中 Z2 女 59—59 巡场镇 酒店保洁员 有 是 中 高 高 Z3 女 40—49 珙泉镇 个体经营户 无 否 中 中 高 儿童组 E1 男 ≤12 珙泉镇 小学生 无 否 高 低 低 E2 男 ≤12 珙泉镇 小学生 无 否 高 低 低 E3 男 ≤12 珙泉镇 小学生 无 否 高 低 低 E4 男 ≤12 珙泉镇 小学生 无 否 高 低 低 E5 女 ≤12 巡场镇 小学生 无 是 高 低 低 对照组 D1 女 30—39 珙泉镇 个体经营户 无 否 中 中 中 D2 女 30—39 珙泉镇 自由职业 无 否 中 中 中 D3 男 30—39 巡场镇 酒店保安 无 是 低 低 低 D4 男 20—29 巡场镇 公务员 无 是 低 低 低 表 3 县域避难场所选址要求

Table 3. Requirement of the location of shelters in county

场所类别 服务阶段 县城 其他乡镇 有效避难面积/km2 避难疏散距离/km 有效避难面积/km2 避难疏散距离/km 中心避难场所 后期 按县域服务人口设置 — — — 长期固定避难场所 ≥0.05 ≤2.5 ≥0.01 ≤2.5 固定避难场所 中期 ≥0.01 ≤1.5 紧急避难场所 初期 — ≤0.5 — ≤1 -

陈建伟, 王卫国, 苏幼坡等, 2013. 地震灾害避难弱者及其救助规划. 世界地震工程, 29(2): 52—56 doi: 10.3969/j.issn.1007-6069.2013.02.009Chen J. W. , Wang W. G. , Su Y. P. , et al. , 2013. Weak refugee in earthquake disaster and corresponding rescue plan. World Earthquake Engineering, 29(2): 52—56. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1007-6069.2013.02.009 陈志芬, 周健, 王家卓等, 2016. 应急避难场所规划中避难人口预测的简便方法——以地震灾害为例. 城市规划, 40(9): 105—112Chen Z. F. , Zhou J. , Wang J. Z. , et al. , 2016. A simple way to predict the evacuation population in the emergency shelter planning: exemplified by earthquake disasters. City Planning Review, 40(9): 105—112. (in Chinese) 初建宇, 苏幼坡, 2012. 村镇应急避难场所规划技术指标的探讨. 自然灾害学报, 21(5): 23—27 doi: 10.13577/j.jnd.2012.0504Chu J. Y. , Su Y. P. , 2012. Exploration of technical indexes for the planning of the emergency shelters in villages and small towns. Journal of Natural Disasters, 21(5): 23—27. (in Chinese) doi: 10.13577/j.jnd.2012.0504 窦凯丽, 2014. 城市防灾应急避难场所规划支持方法研究. 武汉: 武汉大学.Dou K. L., 2014. Research on planning support methods for urban disaster emergency shelters. Wuhan: Wuhan University. (in Chinese) 姜连艳, 2019. “平灾结合”推进室内地震应急避难场所建设的策略研究. 震灾防御技术, 14(4): 838—845 doi: 10.11899/zzfy20190415Jiang L. Y. , 2019. Research on promotion strategy of indoor emergency earthquake shelters based on integration for normal time and disaster time. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 14(4): 838—845. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20190415 赖文波, 高金华, 2021. 大学校园应急避难场所设计策略研究. 新建筑, (1): 53—57 doi: 10.12069/j.na.202101053Lai W. B. , Gao J. H. , 2021. Research on campus emergency shelter design strategy. New Architecture, (1): 53—57. (in Chinese) doi: 10.12069/j.na.202101053 李文静, 翟国方, 顾福妹等, 2019. 日本福祉型避难场所建设对我国老龄化背景下避难场所规划建设的启示. 国际城市规划, 34(1): 119—126 doi: 10.22217/upi.2017.138Li W. J. , Zhai G. F. , Gu F. M. , et al. , 2019. Inspirations of Japanese welfare shelter construction for aging China. Urban Planning International, 34(1): 119—126. (in Chinese) doi: 10.22217/upi.2017.138 李文静, 翟国方, 张岩等, 2021. 多灾种应对的县域避难场所布点研究−以金湖县为例. 见: 面向高质量发展的空间治理−2020中国城市规划年会论文集(01城市安全与防灾规划). 成都: 中国城市规划学会, 126—135. 廖先珍, 严平, 周红丽等, 2019. 老年人备灾现状及应对策略的研究进展. 护理学杂志, 34(9): 110—112 doi: 10.3870/j.issn.1001-4152.2019.09.110Liao X. Z. , Yan P. , Zhou H. L. , et al. , 2019. Research progress on disaster preparedness and coping strategies among older adults. Journal of Nursing Science, 34(9): 110—112. (in Chinese) doi: 10.3870/j.issn.1001-4152.2019.09.110 刘军, 宋立军, 聂高众等, 2020. 地震灾害风险评估及减灾策略研究——以贵州罗甸县为例. 震灾防御技术, 15(3): 484—495 doi: 10.11899/zzfy20200302Liu J. , Song L. J. , Nie G. Z. , et al. , 2020. Study on earthquake disaster risk assessment and countermeasures: a casa study on Luodian County in Guizhou. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 15(3): 484—495. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20200302 刘培玄, 易佳, 2021. 四川泸县6.0级地震现场灾害调查与震害分析. 防灾博览, (5): 10—15 doi: 10.3969/j.issn.1671-6310.2021.05.003Liu P. X. , Yi J. , 2021. The field disaster investigation and earthquake damage analysis of the Luxian M6.0 earthquake in Sichuan province. Overview of Disaster Prevention, (5): 10—15. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1671-6310.2021.05.003 马丹祥, 初建宇, 王政等, 2015. 基于多目标规划的防灾避难场所选址模型研究. 自然灾害学报, 24(2): 1—7 doi: 10.13577/j.jnd.2015.0201Ma D. X. , Chu J. Y. , Wang Z. , et al. , 2015. Study on location model of disaster emergency shelter based on multi-objective programming. Journal of Natural Disasters, 24(2): 1—7. (in Chinese) doi: 10.13577/j.jnd.2015.0201 钱洪伟, 王笑然, 2018. 应急志愿者组织在地震灾害弱势群体精准救援中的作用与对策. 决策探索(中), (4): 5—8. 苏建锋, 张庆斌, 2021. 城市地震应急避难场所适宜性评价——以天津市中心城区为例. 震灾防御技术, 16(2): 414—420 doi: 10.11899/zzfy20210221Su J. F. , Zhang Q. B. , 2021. Suitability evaluation of urban earthquake emergency shelter——a case study of the central city of Tianjin. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 16(2): 414—420. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20210221 苏幼坡, 陈艳华, 陈建伟等, 2015. 老龄化社会重大地震灾害老年人的应急救援. 世界地震工程, 31(4): 31—35Su Y. P. , Chen Y. H. , Chen J. W. , et al. , 2015. Emergency rescue of serious earthquake in aging society for the aged. World Earthquake Engineering, 31(4): 31—35. (in Chinese) 唐碧菡, 2017. 地震伤亡发生规律及灾民生理与心理创伤研究. 上海: 第二军医大学.Tang B. H., 2017. Investigation on occurrence rule of earthquake casualties and survivors’ physical and mental trauma. Sahnghai: Naval Medical University. (in Chinese) 杨翥, 刘刚, 马东辉, 2021. 基于弱势群体需求的城市避难场所满足度评价与解析. 见: 面向高质量发展的空间治理−2021中国城市规划年会论文集(01城市安全与防灾规划). 成都: 中国城市规划学会, 334—343. 叶明武, 王军, 刘耀龙等, 2008. 基于GIS的上海中心城区公园避难可达性研究. 地理与地理信息科学, 24(2): 96—98, 103Ye M. W. , Wang J. , Liu Y. L. , et al. , 2008. Study on refuge accessibility of park in inner-city of Shanghai based on GIS technique. Geography and Geo-Information Science, 24(2): 96—98, 103. (in Chinese) 尹志军, 李丽慧, 王雪芳等, 2020. 基于GIS的天津市应急避难场所选址评价. 震灾防御技术, 15(3): 571—580. doi: 10.11899/zzfy20200311Yin Z. J. , Li L. H. , Wang X. F. , et al. , 2020. Location selection of the emergency shelters in Tianjin: an evaluation based on GIS. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 15(3): 571—580. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20200311 张宣峰, 于善初, 张晓飞, 2020. 多目标约束下的固定避难场所选址优化. 城市发展研究, 27(8): 59—66 doi: 10.3969/j.issn.1006-3862.2020.08.009Zhang X. F. , Yu S. C. , Zhang X. F. , 2020. Optimized location model of resident emergency congregate shelter based on multi-objective constraints. Urban Development Studies, 27(8): 59—66. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1006-3862.2020.08.009 中华人民共和国住房和城乡建设部, 2016. GB 51143—2015 防灾避难场所设计规范. 北京: 中国建筑工业出版社.Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China, 2016. GB 51143—2015 Code for design of disasters mitigation emergency congregate shelter. Beijing: China Architecture & Building Press. (in Chinese) 福島県保健福祉部保健福祉総務課, 2013. 福島県福祉避難所指定·運営ガイドライン. 国立教育政策研究所, 文教施設研究センター, 2008. 学校施設の防災機能の向上のために~避難所となる学校施設の防災機能に関する調査研究報告書~. 国土交通省, 2013. 東日本大震災における高齢者の被害状況. http: //www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2013/zenbun/s1_2_6_07.html. 京都府健康福祉部介護·地域福祉課, 2013. 福祉避難コーナー設置ガイドライン. Alisan O. , Kocatepe A. , Tuydes-Yaman H. , et al. , 2017. Benefits of managing the capacity of special needs shelters with cross-county collaboration: case study in Florida. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2604(1): 131—143. doi: 10.3141/2604-16 Corbin T. B. , 2017. Lessons learned after disaster? Emergency shelter and housing policy after hurricane katrina. Disaster Management and Human Health Risk V, 1—8. Li H. Y. , Zhao L. J. , Huang R. B. , et al. , 2017. Hierarchical earthquake shelter planning in urban areas: a case for Shanghai in China. International Journal of Disaster Risk Reduction, 22: 431—446. doi: 10.1016/j.ijdrr.2017.01.007 Xu W. , Ma Y. J. , Zhao X. J. , et al. , 2018. A comparison of scenario-based hybrid bilevel and multi-objective location-allocation models for earthquake emergency shelters: a case study in the central area of Beijing, China. International Journal of Geographical Information Science, 32(2): 236—256. doi: 10.1080/13658816.2017.1395882 -

下载:

下载: