Comparative Analysis of Casualties between Lushan M6.1 Earthquake and Luxian M6.0 Earthquake

-

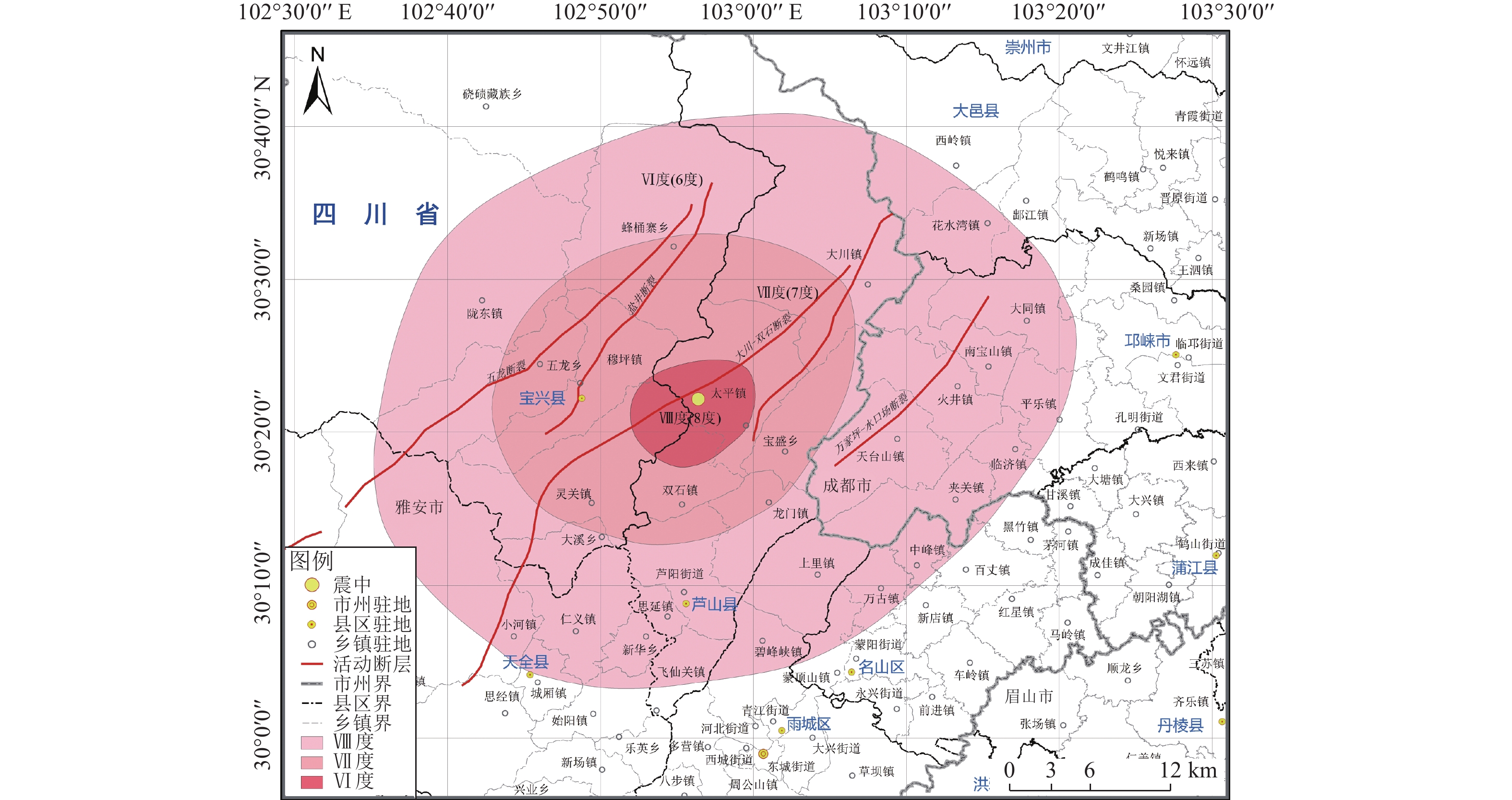

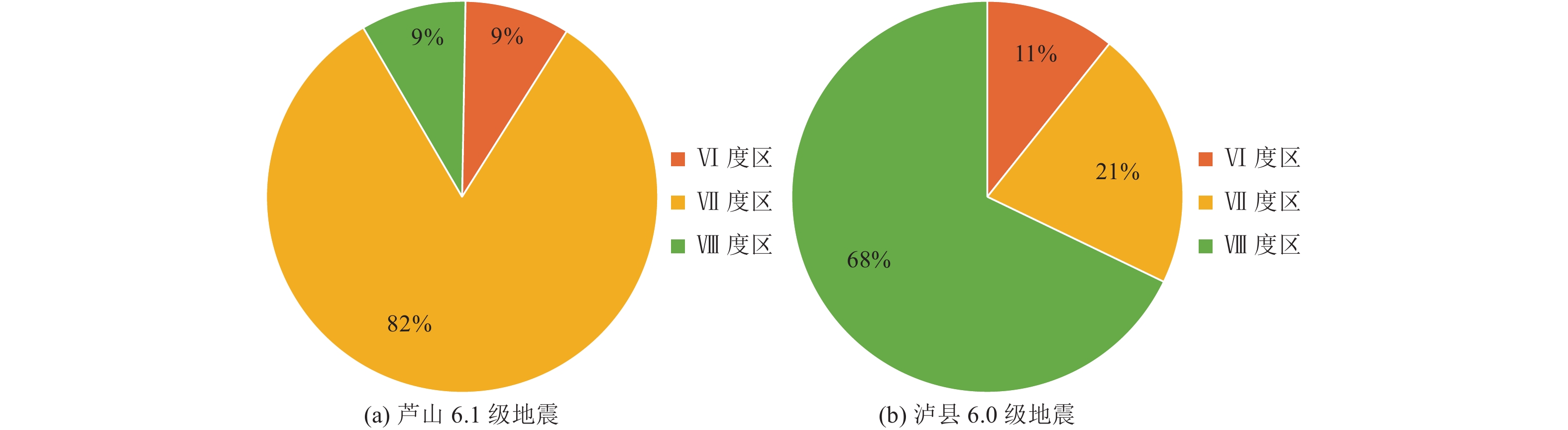

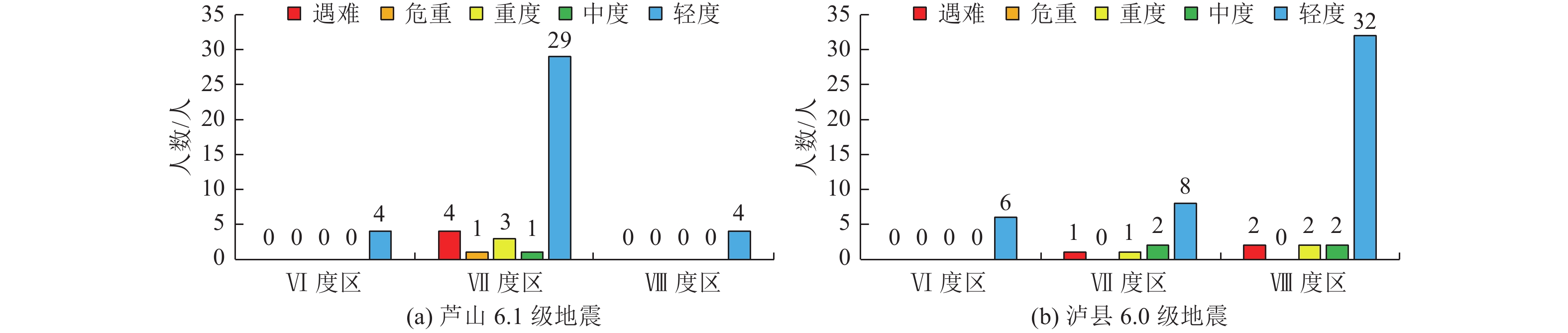

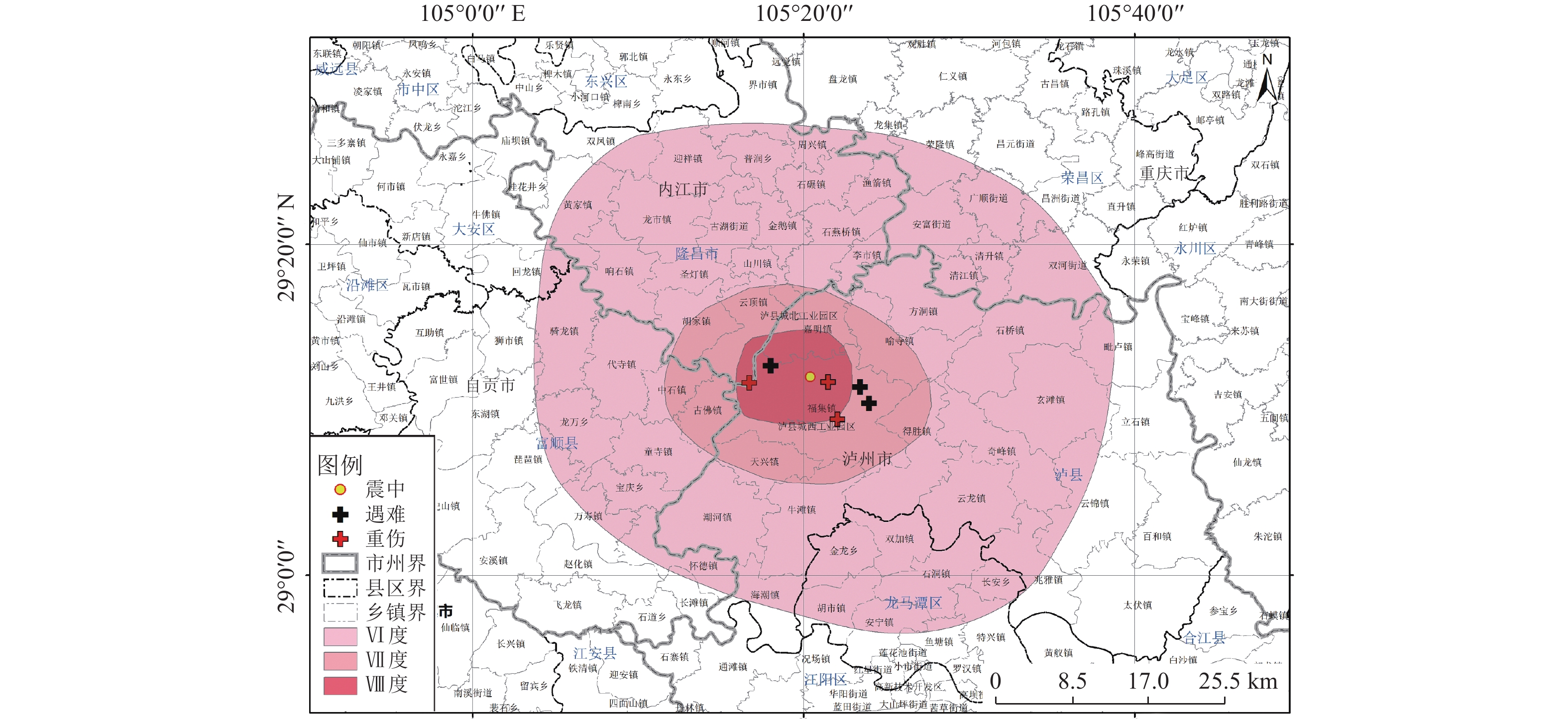

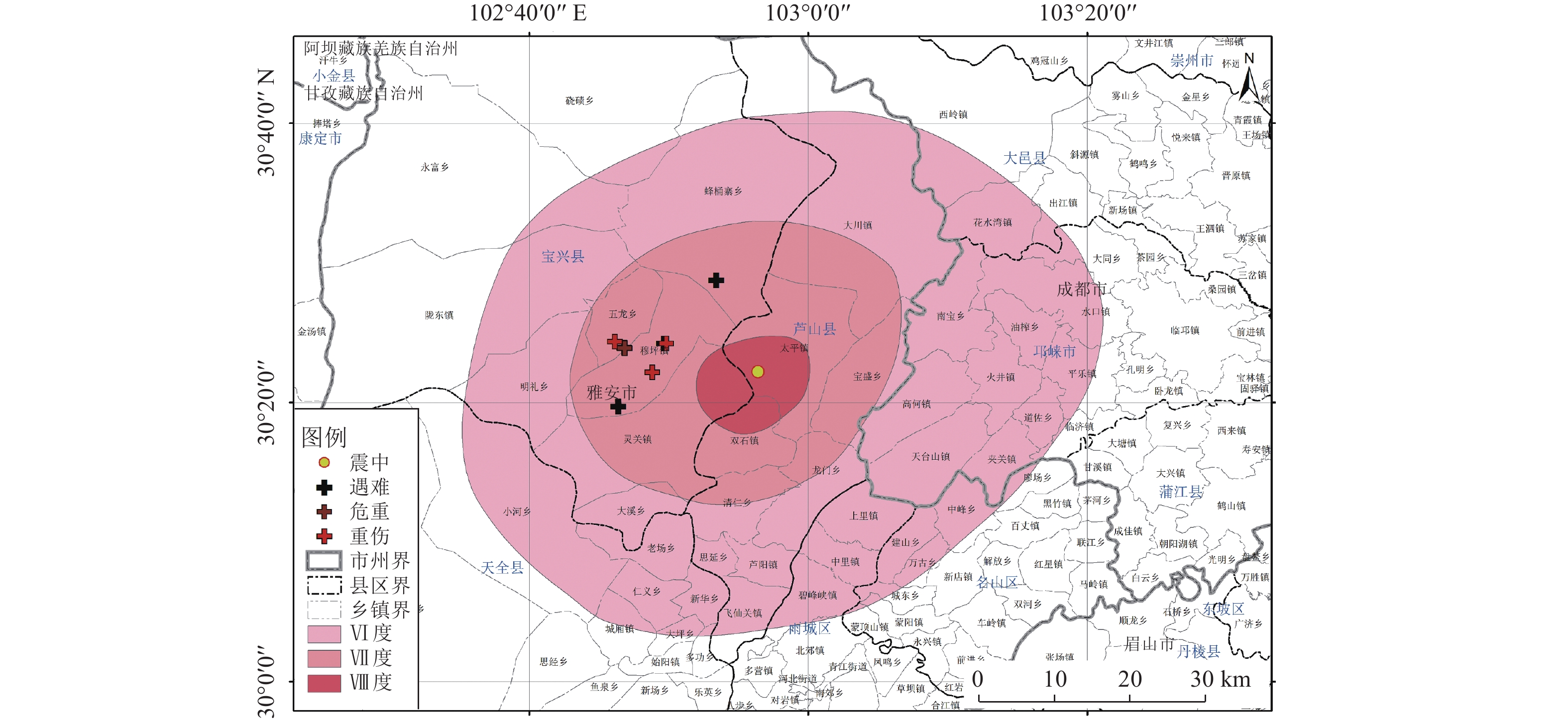

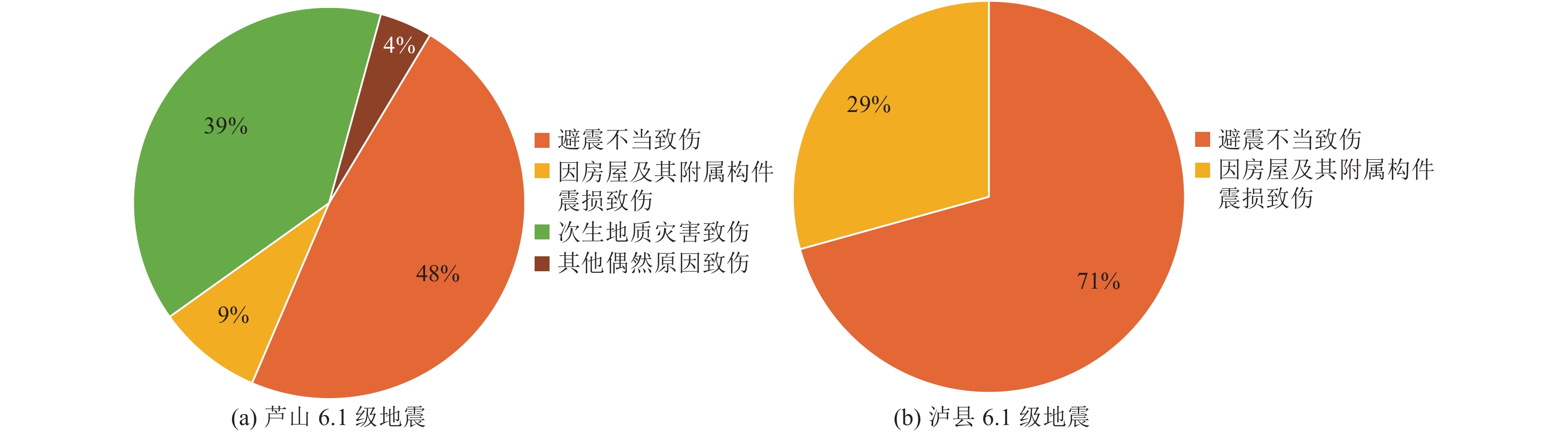

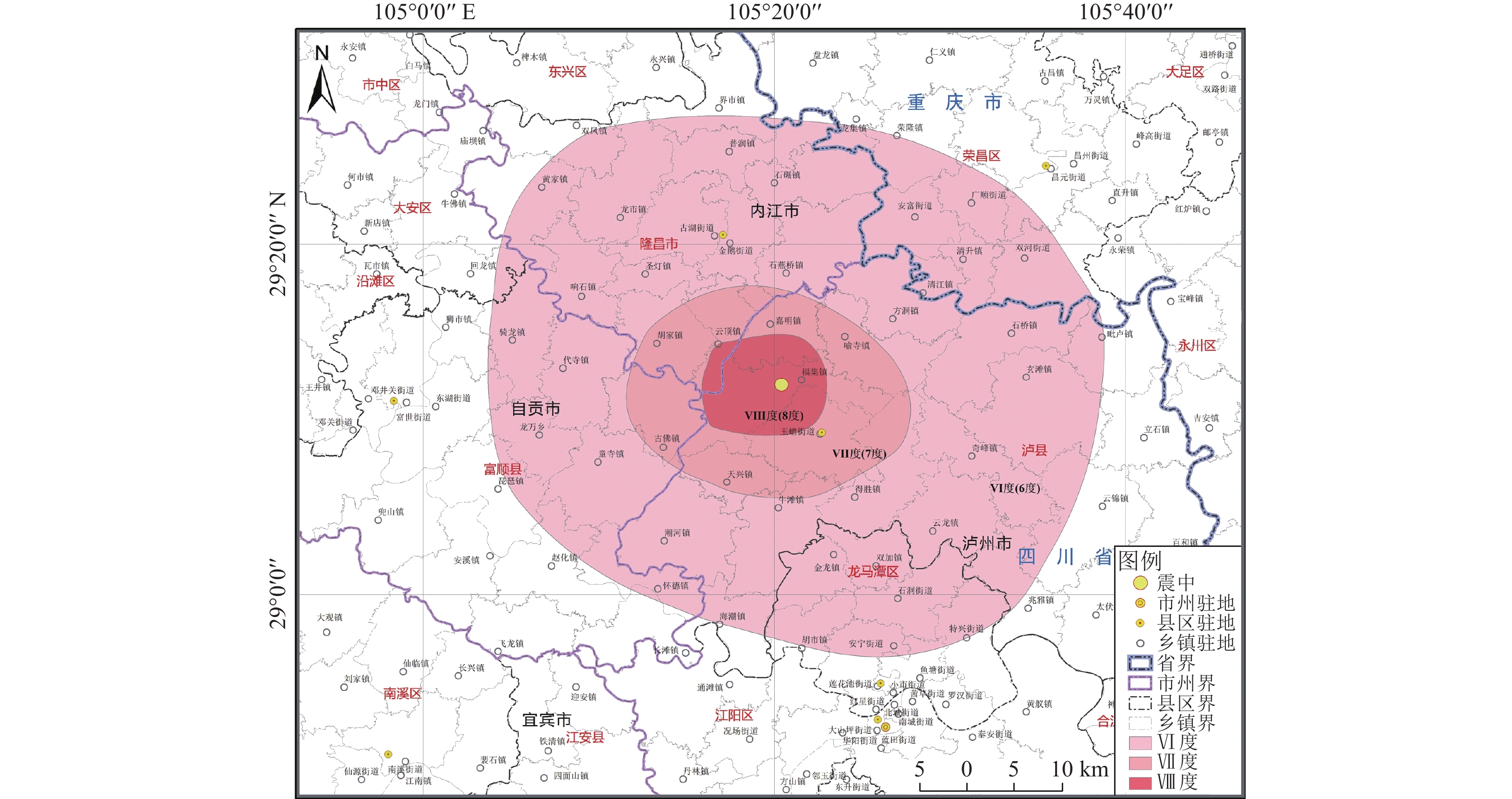

摘要: 本文根据芦山6.1级地震及泸县6.0级地震现场调查资料,对比分析2次地震伤亡人员的空间分布及伤亡原因,得出避震不当是造成2次地震人员伤亡的重要因素之一。其中,芦山6.1级地震重伤及遇难人员多集中在Ⅶ度区,多数因次生地质灾害躲避不当致伤;泸县6.0级地震伤亡人员数量与地震烈度呈现正相关性,重伤及遇难人员均因房屋及其附属构件震损致伤。根据分析结果,从科普宣传、房屋及其附属构件抗震设防、次生地质灾害防治方面提出建议,为当地防震减灾提供参考。Abstract: According to the on-site investigation data of the Lushan M6.1 earthquake and the Luxian M6.0 earthquake, the spatial distribution of casualties and the causes of casualties in the two earthquakes were compared and analyzed, and it was concluded that unreasonable aviodance was one of the important factors for casualties in the two earthquakes. Among them, most of the seriously injured and dead people in the Lushan M6.1 earthquake were concentrated in intensity VII area, and most of them were injured due to improper avoidance of secondary geological disasters. The victims were injured due to the earthquake damage to the house and its ancillary components. According to the analysis results, suggestions are put forward from the aspects of popular science propaganda, seismic fortification of houses and their ancillary components, and prevention of secondary geological disasters, so as to provide reference for local earthquake prevention and disaster reduction.

-

Key words:

- Casualties /

- Lushan M6.1 earthquake /

- Luxian M6.0 earthquake

1) 2 宝兴县应急管理局,2022. 宝兴地震突发公共事件伤(病)情信息统计报告表. -

表 1 2次地震Ⅵ度及以上各烈度影响范围对比

Table 1. The comparison table of the influence scope of the two earthquakes of degree VI and above

地震名 影响范围/km2 Ⅵ度区面积 Ⅶ度区面积 Ⅷ度区面积 Ⅵ度及以上区域面积 芦山6.1级地震 2777 979 131 3887 泸县6.0级地震 2170 340 103 2613 表 2 伤情程度分类

Table 2. Classification of injury severity

伤情程度 伤情描述 死亡(遇难) 心跳、呼吸完全停止,各种反射消失的临床死亡。 危重 生命体征极不稳定;一个以上的器官系统急性功能障碍或衰竭;随时可能危及生命;下达病危;紧急干预后无改善或预后不良。 重度 生命体征不平稳,有进一步加重趋势,需要立即进行医疗干预,但当前尚未达到“危重”程度的。 中度 生命体征暂时稳定,需住院医疗干预,有可能出现病情加重,但暂不危及生命的。 轻度 生命体征稳定,仅需门、急诊处置或留院观察的。 表 3 2次地震各类伤亡原因人数统计表

Table 3. Statistical table of the number of casualties caused by the two earthquakes

伤情 避震不当致伤/人 因房屋及其附属构件震损致伤/人 次生地质灾害致伤/人 其他偶然原因/人 芦山 泸县 芦山 泸县 芦山 泸县 芦山 泸县 遇难 0 0 0 3 4 0 0 0 危重 0 0 0 0 1 0 0 0 重度 0 1 1 2 2 0 0 0 中度 0 3 0 1 1 0 0 0 轻度 22 37 3 11 10 0 2 0 合计 22 41 4 17 18 0 2 0 -

白仙富, 聂高众, 戴雨芡等, 2021. 基于公里网格单元的地震滑坡人员死亡率评估模型——以2014年鲁甸MS6.5地震为例. 地震研究, 44(1): 87—95 doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2021.01.012Bai X. F. , Nie G. Z. , Dai Y. Q. , et al. , 2021. Modeling and testing earthquake-induced landslide casualty rate based on a grid in a kilometer scale: taking the 2014 Yunnan Ludian MS6.5 Earthquake as a case. Journal of Seismological Research, 44(1): 87—95. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2021.01.012 杜方, 2020.2019年地震活动综述. 四川地震, (1): 1—5 doi: 10.13716/j.cnki.1001-8115.2020.01.001Du F. , 2020. Summary of earthquake activities in 2019. Earthquake Research in Sichuan, (1): 1—5. (in Chinese) doi: 10.13716/j.cnki.1001-8115.2020.01.001 李宁, 李岩峰, 李妍, 2013. “4·20”芦山地震高伤亡比例原因初探. 城市与减灾, (6): 17—19 doi: 10.3969/j.issn.1671-0495.2013.06.005Li N. , Li Y. F. , Li Y. , 2013. First exploration on high death rate during Lushan Earthquake, occurred on April 20, 2013. City and Disaster Reduction, (6): 17—19. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1671-0495.2013.06.005 李媛媛, 苏国峰, 翁文国等, 2014. 地震人员伤亡评估方法研究. 灾害学, 29(2): 223—227Li Y. Y. , Su G. F. , Weng W. G. , et al. , 2014. A review of researches on seismic casualty estimation. Journal of Catastrophology, 29(2): 223—227. (in Chinese) 南燕云, 刘亢, 高博伟等, 2021.2011—2020年中国大陆地震人员伤亡基本特征分析. 灾害学, 36(4): 42—47 doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2021.04.008Nan Y. Y. , Liu K. , Gao B. W. , et al. , 2021. Characteristic analysis of earthquake-caused casualties in China’s mainland in 2011-2020. Journal of Catastrophology, 36(4): 42—47. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2021.04.008 聂高众, 夏朝旭, 范熙伟等, 2021. 基于历史地震数据的建筑物致死性水平研究. 地质科学, 56(4): 1250—1266 doi: 10.12017/dzkx.2021.068Nie G. Z. , Xia C. X. , Fan X. W. , et al. , 2021. Research on the lethal level of buildings based on historical seismic data. Chinese Journal of Geology, 56(4): 1250—1266. (in Chinese) doi: 10.12017/dzkx.2021.068 王波, 郭迅, 宣越, 2020. 基于新视角的震害分析——以四川长宁6.0级地震为例. 震灾防御技术, 15(3): 496—509 doi: 10.11899/zzfy20200303Wang B. , Guo X. , Xuan Y. , 2020. Analysis of earthquake damage from a new perspective: a case study of Changning M6.0 Earthquake in Sichuan province. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 15(3): 496—509. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20200303 魏本勇, 聂高众, 苏桂武等, 2017. 地震灾害埋压人员评估的研究进展. 灾害学, 32(1): 155—159 doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2017.01.027Wei B. Y. , Nie G. Z. , Su G. W. , et al. , 2017. Advances on the assessment methods of buried personnel distribution in earthquake disaster. Journal of Catastrophology, 32(1): 155—159. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2017.01.027 吴微微, 2013. 从汶川和芦山地震浅析四川地震次生地质灾害的特点及减灾对策. 震灾防御技术, 8(4): 434—439 doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2013.04.011Wu W. W. , 2013. Characteristics and countermeasures of geological hazards induced in Wenchuan and Lushan earthquakes, Sichuan province. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 8(4): 434—439. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2013.04.011 肖本夫, 申源, 陈维锋等, 2020. 基于MINA框架的应急救助与地震灾情管理平台设计与实现. 震灾防御技术, 15(4): 836—845 doi: 10.11899/zzfy20200418Xiao B. F. , Shen Y. , Chen W. F. , et al. , 2020. Design and implementation of management platform of emergency assistance and seismic disaster based on the MINA framework. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 15(4): 836—845. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20200418 宴金旭, 叶肇恒, 郑逸等, 2020. 四川荣县MS4.7、MS 4.3、MS 4.9地震房屋震害特征和人员伤亡分析. 地震工程学报, 42(4): 1019—1023, 1034Yan J. X. , Ye Z. H. , Zheng Y. , et al. , 2020. Investigation of building damage characteristics and human casualties in relation to theMS 4.7, MS 4.3, andMS 4.9 earthquakes occurring in Rong County, Sichuan province. China Earthquake Engineering Journal, 42(4): 1019—1023, 1034. (in Chinese) 闫佳琦, 陈相兆, 孙柏涛, 2021. 地震人员伤亡评估方法及损失评估系统综述. 工程力学, 38(12): 1—16 doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2020.11.0861Yan J. Q. , Chen X. Z. , Sun B. T. , 2021. Review of estimation methods and systems used to predict earthquake casualties. Engineering Mechanics, 38(12): 1—16. (in Chinese) doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2020.11.0861 张凌, 谭璇, 宋冬梅等, 2019. 基于马尔科夫随机场的单时相震害影像受损建筑物识别方法. 地震地质, 41(5): 1273—1288 doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.014Zhang L. , Tan X. , Song D. M. , et al. , 2019. Study on the MRF-based method for damaged buildings extraction from the single-phase seismic image. Seismology and Geology, 41(5): 1273—1288. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2019.05.014 郑山锁, 张睿明, 陈飞等, 2019. 地震人员伤亡评估理论及应用研究. 世界地震工程, 35(1): 87—96Zheng S. S. , Zhang R. M. , Chen F. , et al. , 2019. Research on theory and application of earthquake casualty estimates. World Earthquake Engineering, 35(1): 87—96. (in Chinese) 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2016. GB 18306—2015 中国地震动参数区划图. 北京: 中国标准出版社.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, China National Standardization Administration Committee, 2016. GB 18306—2015 Seismic ground motion parameters zonation map of China. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) 中华人民共和国卫生部, 2006. 国家突发公共事件医疗卫生救援应急预案. 中国食品卫生杂志, 18(4): 373—378. 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2010. GB 50011—2010 建筑抗震设计规范. 北京: 中国建筑工业出版社.Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, 2010. GB 50011—2010 Code for seismic design of buildings. Beijing: China Architecture & Building Press. (in Chinese) -

下载:

下载: