Numerical Simulation and Parameter Analysis of Torsion Mechanical Properties of Reinforced Concrete Precast Assembly Columns

-

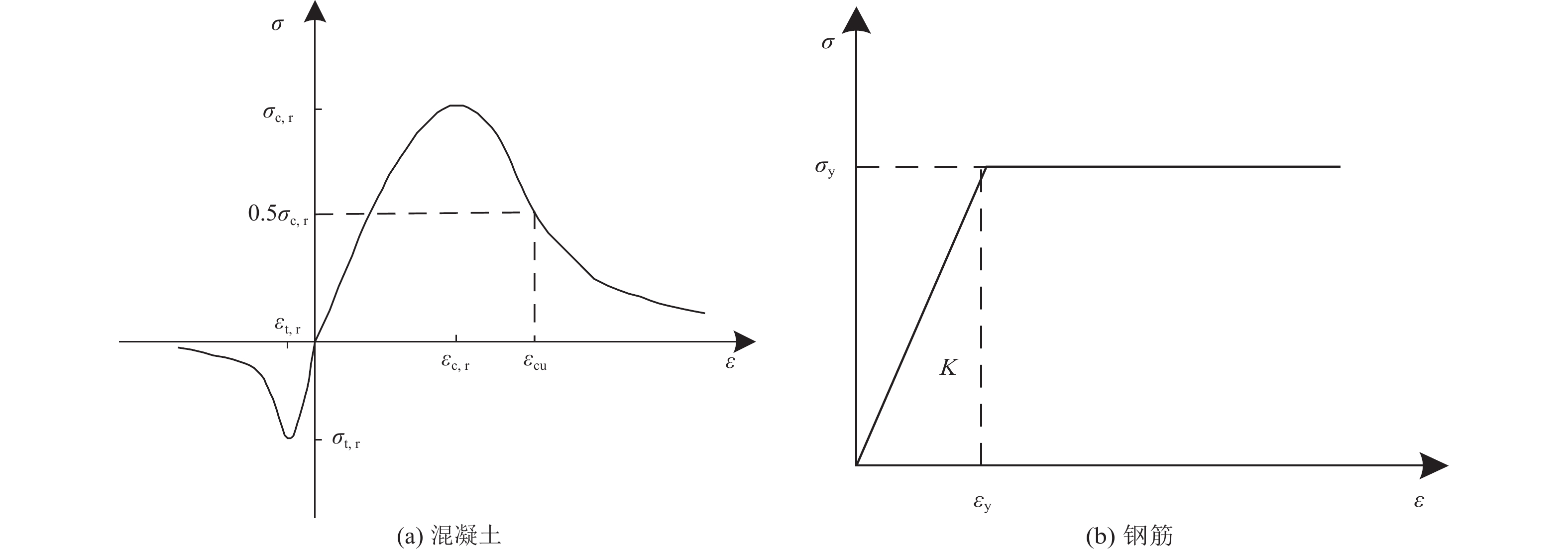

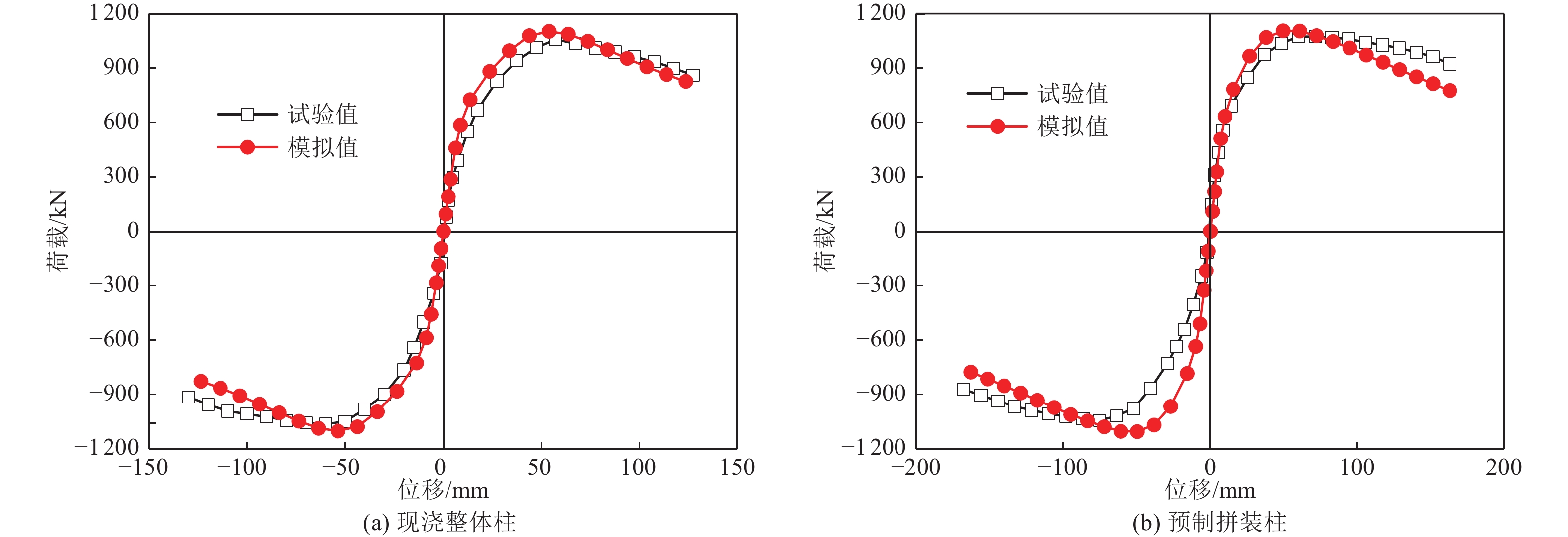

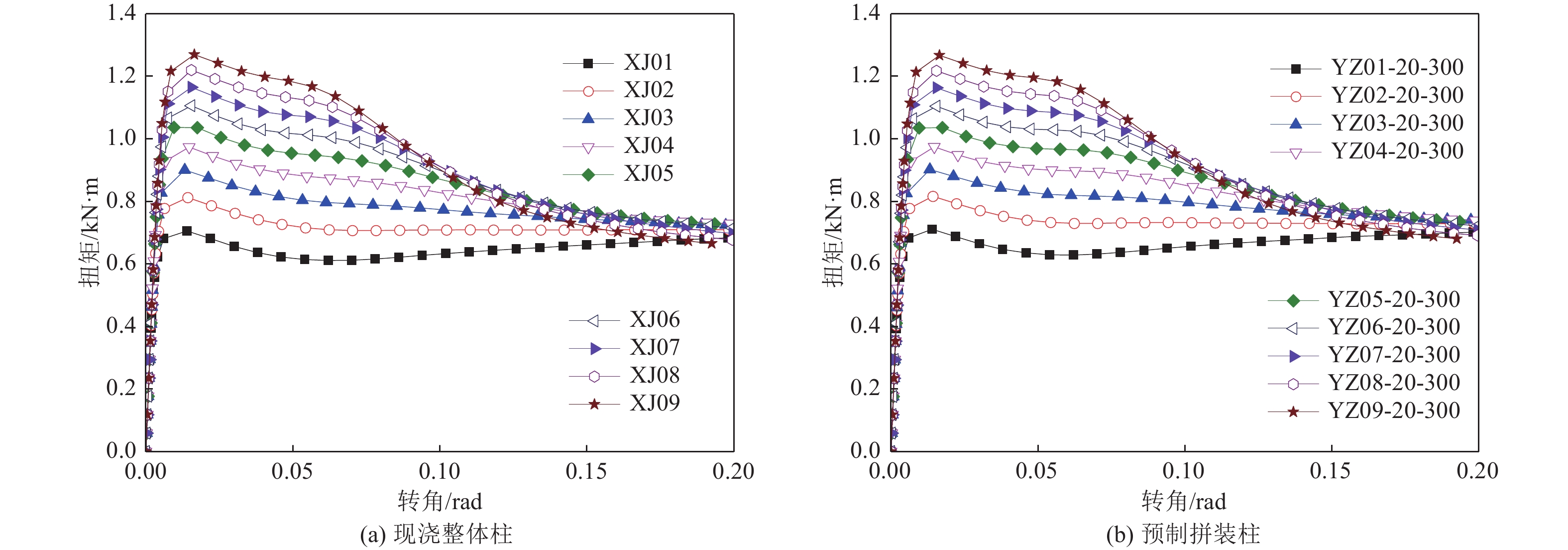

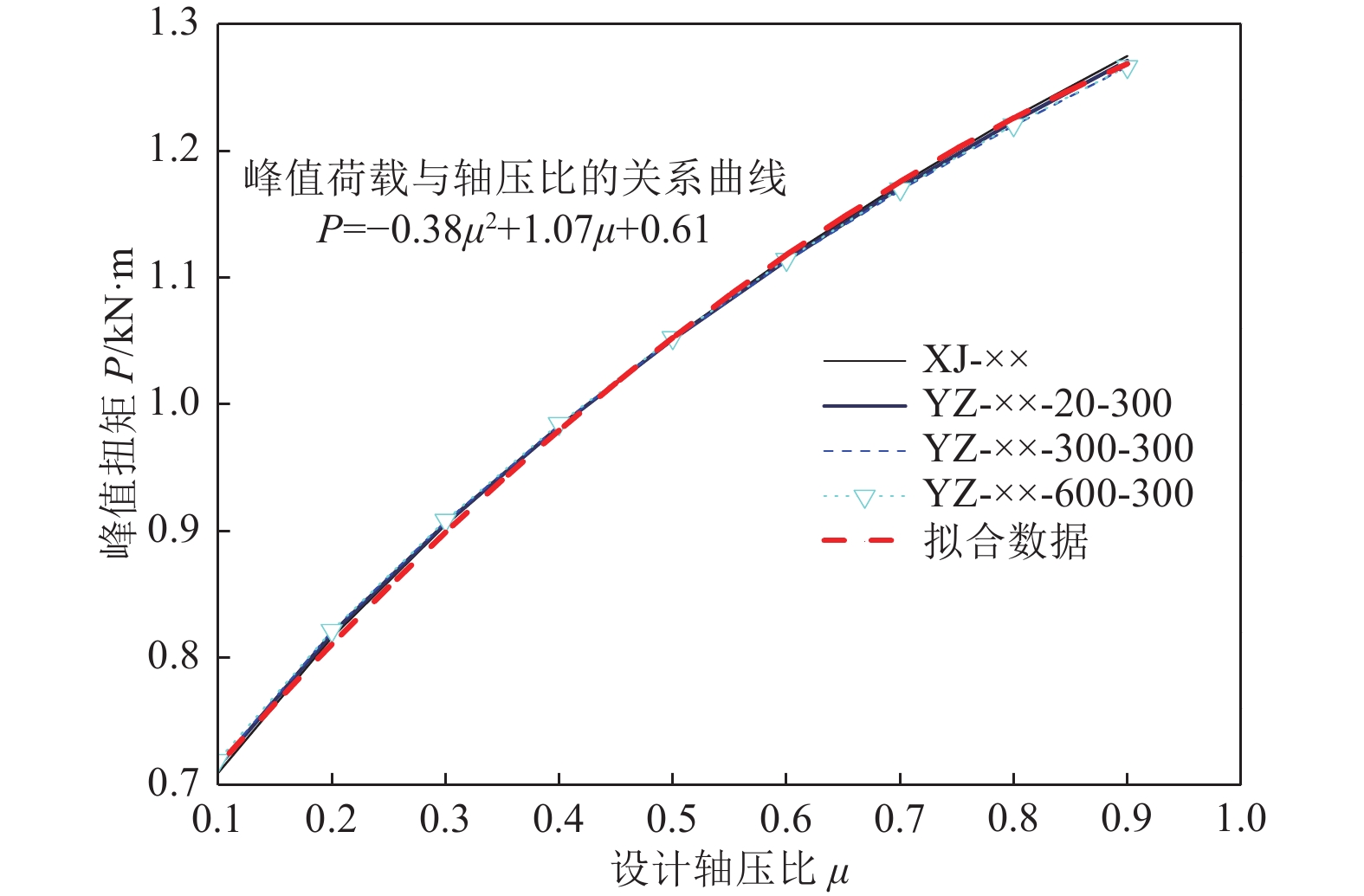

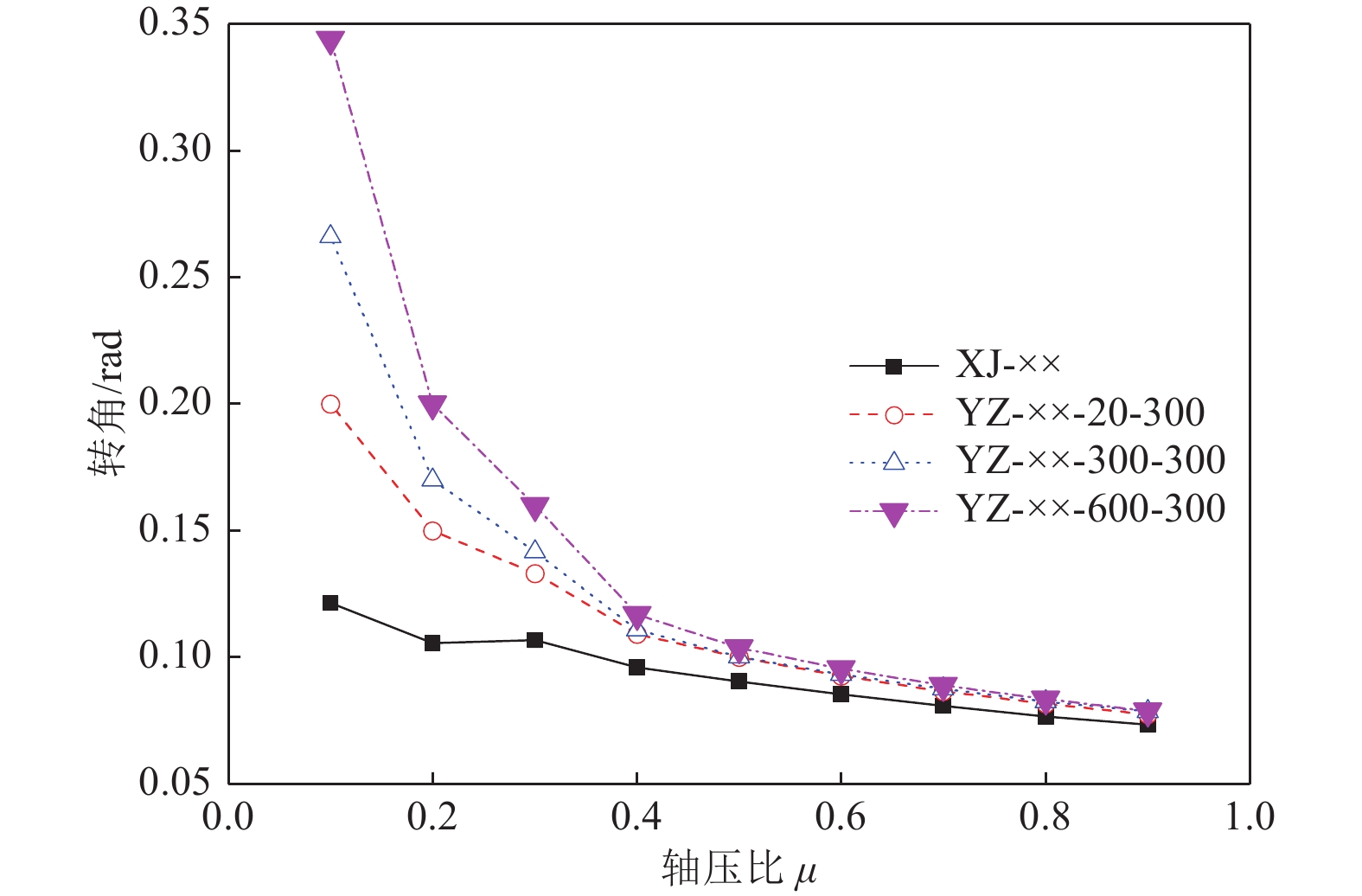

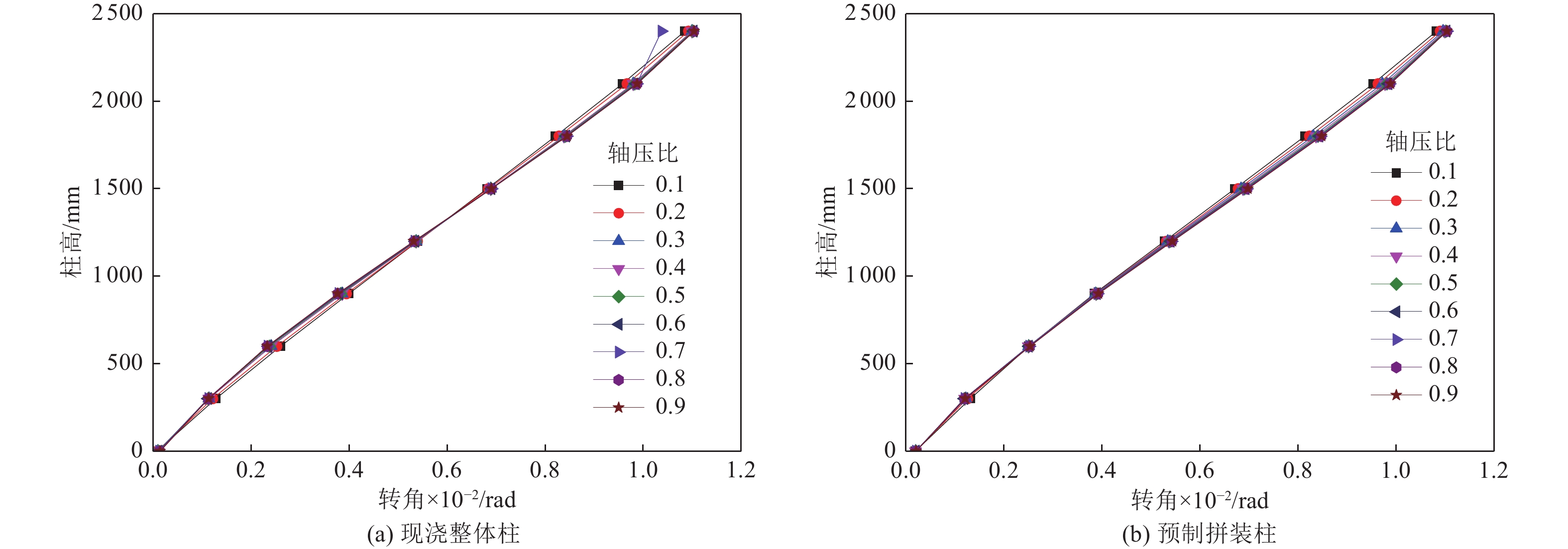

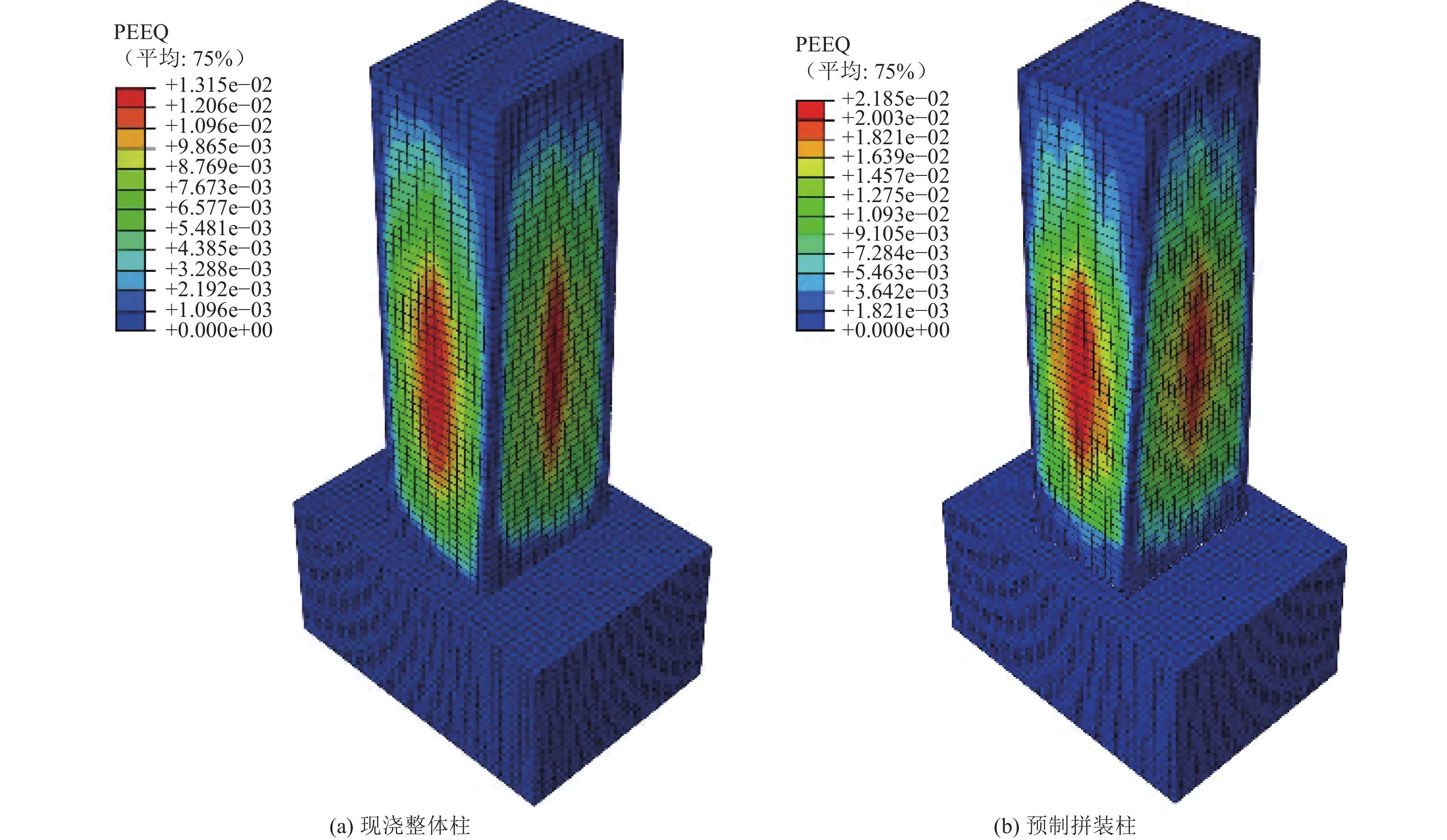

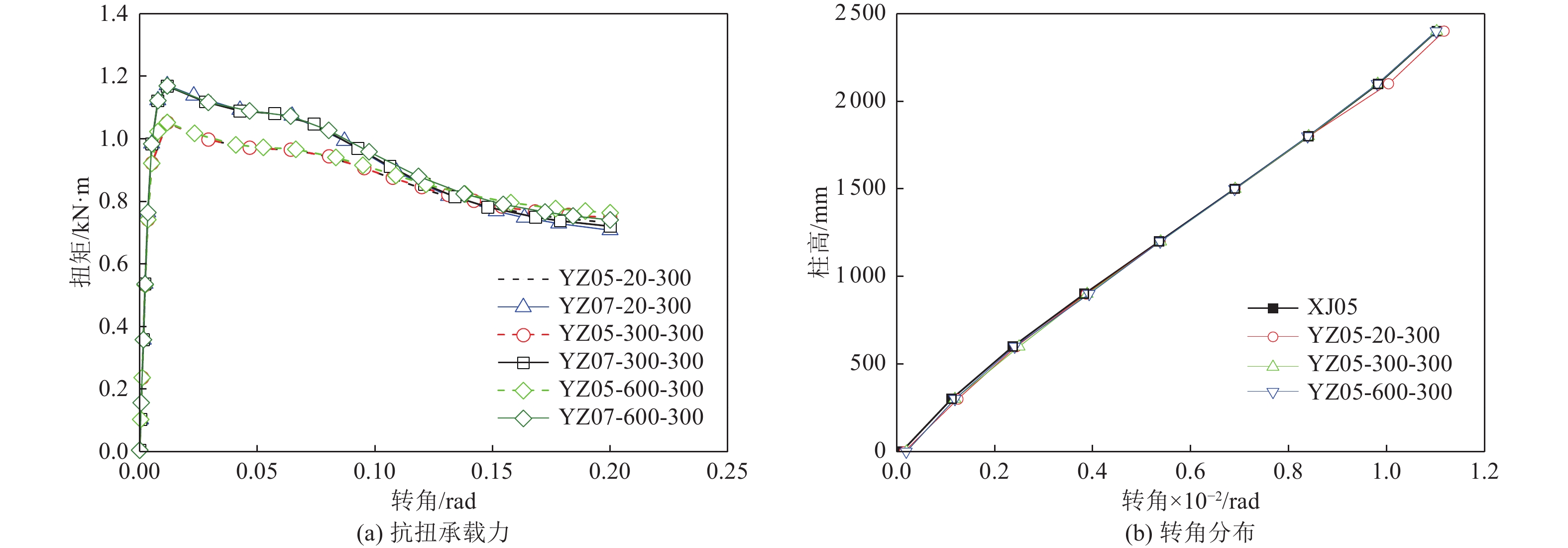

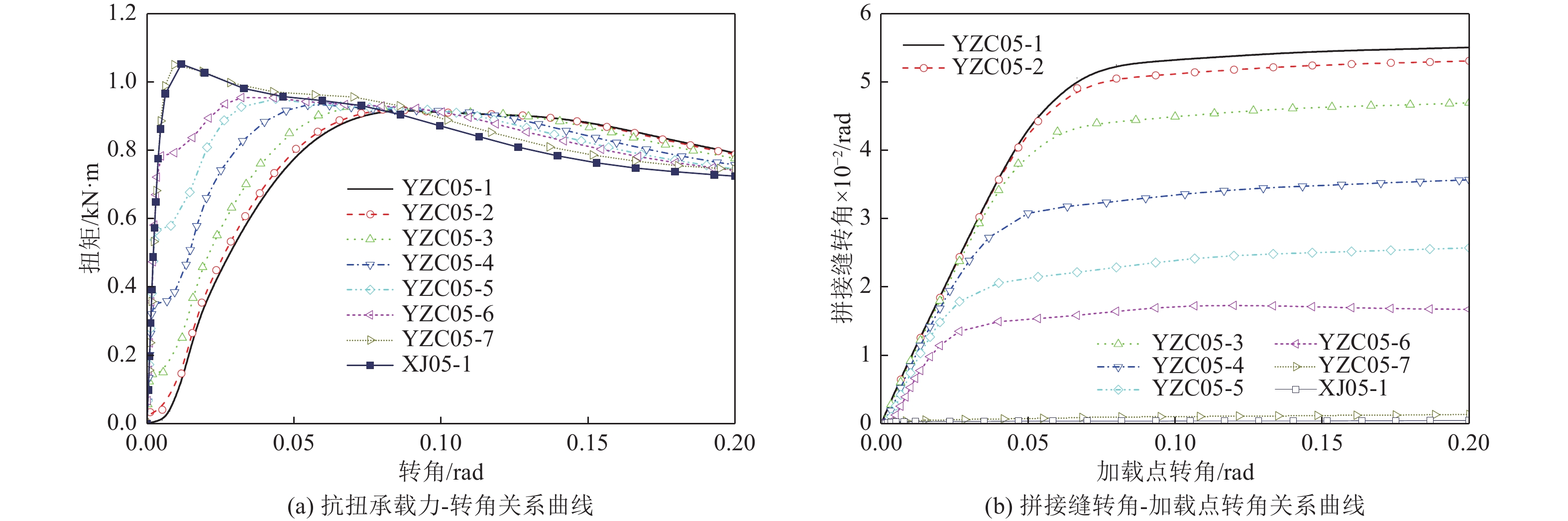

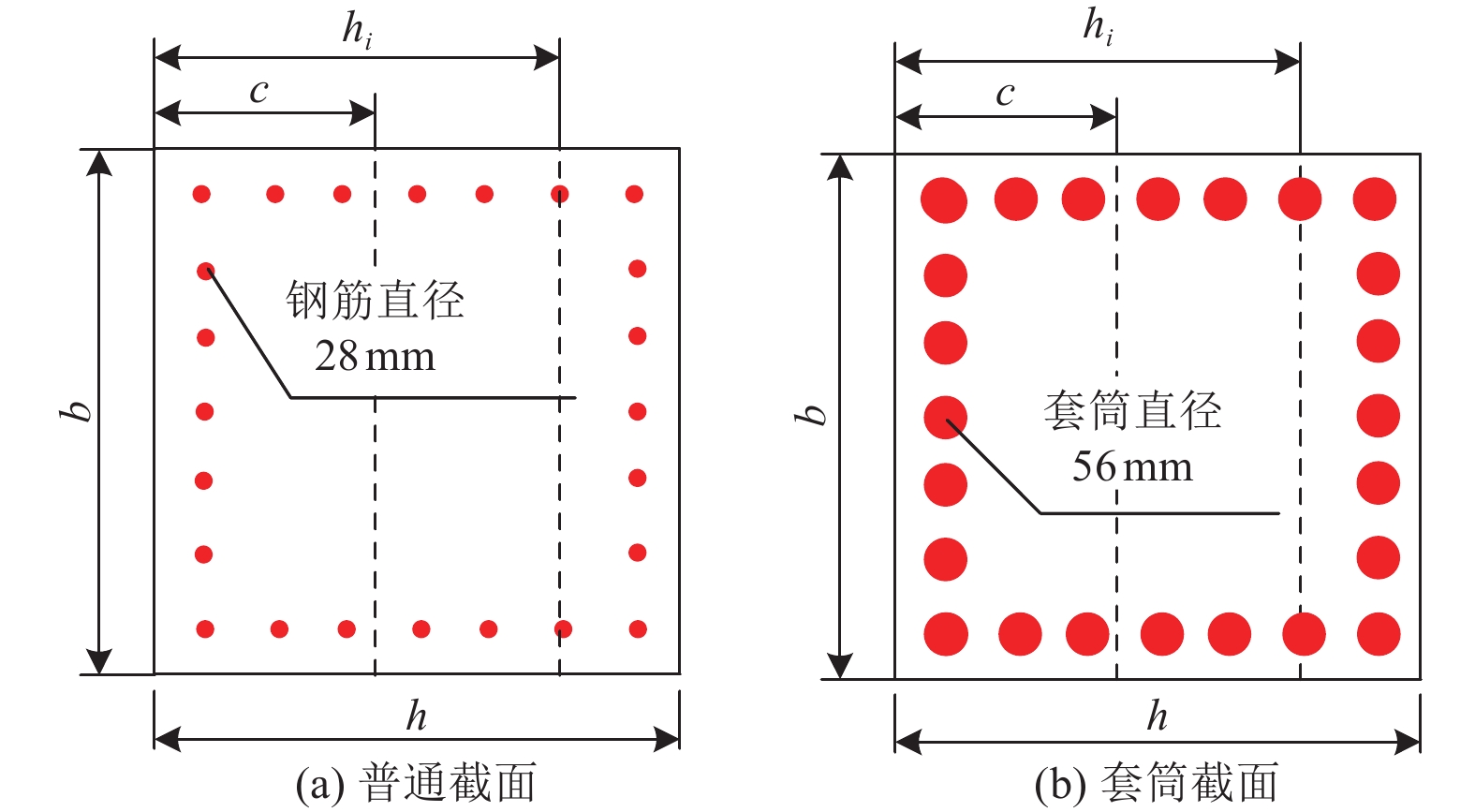

摘要: 采用ABAQUS大型有限元分析软件开展预制拼装柱扭转力学性能数值模拟及参数分析,研究了轴压比、灌浆套筒位置及长度、预制构件拼接缝界面黏结强度对灌浆套筒连接中柱抗扭性能的影响。研究结果表明:轴压比会显著影响预制拼装柱抗扭承载力和变形,而灌浆套筒位置和长度对预制拼装柱抗扭力学性能的影响不明显;预制构件拼接缝界面黏结强度显著影响预制拼装柱抗扭性能。基于预制拼装构件和现浇构件力学性能的对比分析,提出了轴向荷载和扭矩共同作用下灌浆套筒连接预制拼装柱抗扭承载力设计方法。Abstract: The numerical simulation and parameter analysis of torsional mechanical properties of precast columns were studied using the finite element method adopted by ABAQUS. The effects of axial pressure ratio, grouted sleeve position and length, and bonding strength at the interface of the splice joints of precast members on the torsional performance of columns connected by grouted sleeves were studied. The analysis shows that the axial compression ratio significantly affects the torsion resistance and torsion deformation of the precast column, while the position and length of the grouted sleeves have no obvious effect on the torsion resistance mechanical properties of the precast column. The bonding strength of the joint interface of the precast component significantly affects the torsional performance of the precast assembled column. Based on the comparative analysis of the mechanical properties of precast assembled members and cast-in-place members, a design method for the torsional load capacity of precast assembled columns connected by grouted sleeves under the joint action of axial load and torque is proposed.

-

Key words:

- Grouted sleeve /

- Precast column /

- Torsion resistance /

- Numerical simulation

-

表 1 构件编号及参数

Table 1. Component numbers and parameters

构件编号 设计轴压比 切线强度1/MPa 切线强度2/MPa YZC05-1 0.5 0.016 0.016 YZC05-2 0.5 0.160 0.160 YZC05-3 0.5 0.660 0.660 YZC05-4 0.5 1.600 1.600 YZC05-5 0.5 2.600 2.600 YZC05-6 0.5 3.600 3.600 YZC05-7 0.5 5.600 5.600 -

[1] 杜修力, 刘洪涛, 路德春等, 2017. 装配整体式地铁车站侧墙底节点抗震性能研究. 土木工程学报, 50(4): 38—47Du X. L. , Liu H. T. , Lu D. C. , et al. , 2017. Study on seismic performance of sidewall joints in assembled monolithic subway station. China Civil Engineering Journal, 50(4): 38—47. (in Chinese) [2] 杜修力, 王子理, 刘洪涛, 2018a. 基于韧性设计的一种地下框架结构抗震新体系研究. 震灾防御技术, 13(3): 493—501Du X. L. , Wang Z. L. , Liu H. T. , 2018a. Study of a seismic new system of underground frame structure based on toughness design. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 13(3): 493—501. (in Chinese) [3] 杜修力, 刘洪涛, 许成顺等, 2018b. 不同轴压比下装配整体式地铁车站拼装柱抗震性能试验研究. 建筑结构学报, 39(11): 11—19Du X. L. , Liu H. T. , Xu C. S. , et al. , 2018b. Experimental study on seismic performance of precast column in assembled monolithic subway station under different axial compression ratio. Journal of Building Structures, 39(11): 11—19. (in Chinese) [4] 杜修力, 阴孟莎, 刘洪涛等, 2019. 柱脚可更换的地下结构抗震截断柱技术性能分析. 震灾防御技术, 14(3): 524—534 doi: 10.11899/zzfy20190306Du X. L. , Yin M. S. , Liu H. T. , et al. , 2019. Analysis of technical performance of underground structure seismic truncated columns with replaceable column foot. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 14(3): 524—534. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20190306 [5] 高林, 刘英利, 张啸驰等, 2016. 预制装配框架结构灌浆套筒式节点试验研究. 世界地震工程, 32(1): 75—80Gao L. , Liu Y. L. , Zhang X. C. , et al. , 2016. Experimental study on grouting sleeve node of prefabricated frame structure. World Earthquake Engineering, 32(1): 75—80. (in Chinese) [6] 李旭红, 房贞政, 2011. 双向水平作用下混凝土框架节点扭转效应研究. 武汉理工大学学报, 33(9): 101—106 doi: 10.3963/j.issn.1671-4431.2011.09.021Li X. H. , Fang Z. Z. , 2011. Response of torsional vibration studies of concrete spatial frame joint on two-dimensional seismic performance. Journal of Wuhan University of Technology, 33(9): 101—106. (in Chinese) doi: 10.3963/j.issn.1671-4431.2011.09.021 [7] 林才元, 谢剑德, 2008. 国内外钢筋连接技术发展现状. 施工技术, 37(6): 109—110Lin C. Y. , Xie J. D. , 2008. Development situation of rebar connection technology in China and abroad. Construction Technology, 37(6): 109—110. (in Chinese) [8] 刘洪涛, 闫秋实, 杜修力, 2017. 钢筋混凝土框架梁柱节点灌浆套筒连接抗震性能研究. 建筑结构学报, 38(9): 54—61Liu H. T. , Yan Q. S. , Du X. L. , 2017. Study of seismic performance of reinforced concrete frame beam-column joints connected with grouted sleeves. Journal of Building Structures, 38(9): 54—61. (in Chinese) [9] 刘洪涛, 2018. 装配整体式地铁车站节点试验研究及整体抗震性能分析. 北京: 北京工业大学.Liu H. T. , 2018. Research on seismic behavior and tested investigation on precast joints of assembled monolithic subway station. Beijing: Beijing University of Technology. (in Chinese) [10] 马军卫, 潘金龙, 尹万云等, 2017. 灌浆套筒连接全装配式框架-剪力墙结构抗震性能试验研究. 工程力学, 34(10): 178—187 doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2016.06.0475Ma J. W. , Pan J. L. , Yin W. Y. , et al. , 2017. Experimental study on seismic performance of full precast shear wall-frame structures with reinforcement spliced by grout-filled sleeves. Engineering Mechanics, 34(10): 178—187. (in Chinese) doi: 10.6052/j.issn.1000-4750.2016.06.0475 [11] 孙宪春, 邱法维, 万力, 2008. 双向加载的钢筋混凝土柱在扭转或轴压作用下的实验研究. 结构工程师, 24(6): 135—139 doi: 10.3969/j.issn.1005-0159.2008.06.026Sun X. C. , Qiu F. W. , Wan L. , 2008. Experimental tests on reinforced concrete columns subjected to horizontal loading under axial force or torsion. Structural Engineers, 24(6): 135—139. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1005-0159.2008.06.026 [12] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2011. GB 50010—2010 混凝土结构设计规范. 北京: 中国建筑工业出版社.Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China (MOHURD), General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, 2011. GB 50010-2010 Code for design of concrete structures. Beijing: China Architecture & Building Press. (in Chinese) [13] Rave-Arango J. F. , Blandón C. A. , Restrepo J. I. , et al. , 2018. Seismic performance of precast concrete column-to-column lap-splice connections. Engineering Structures, 172: 687—699. doi: 10.1016/j.engstruct.2018.06.049 -

下载:

下载: