| [1] |

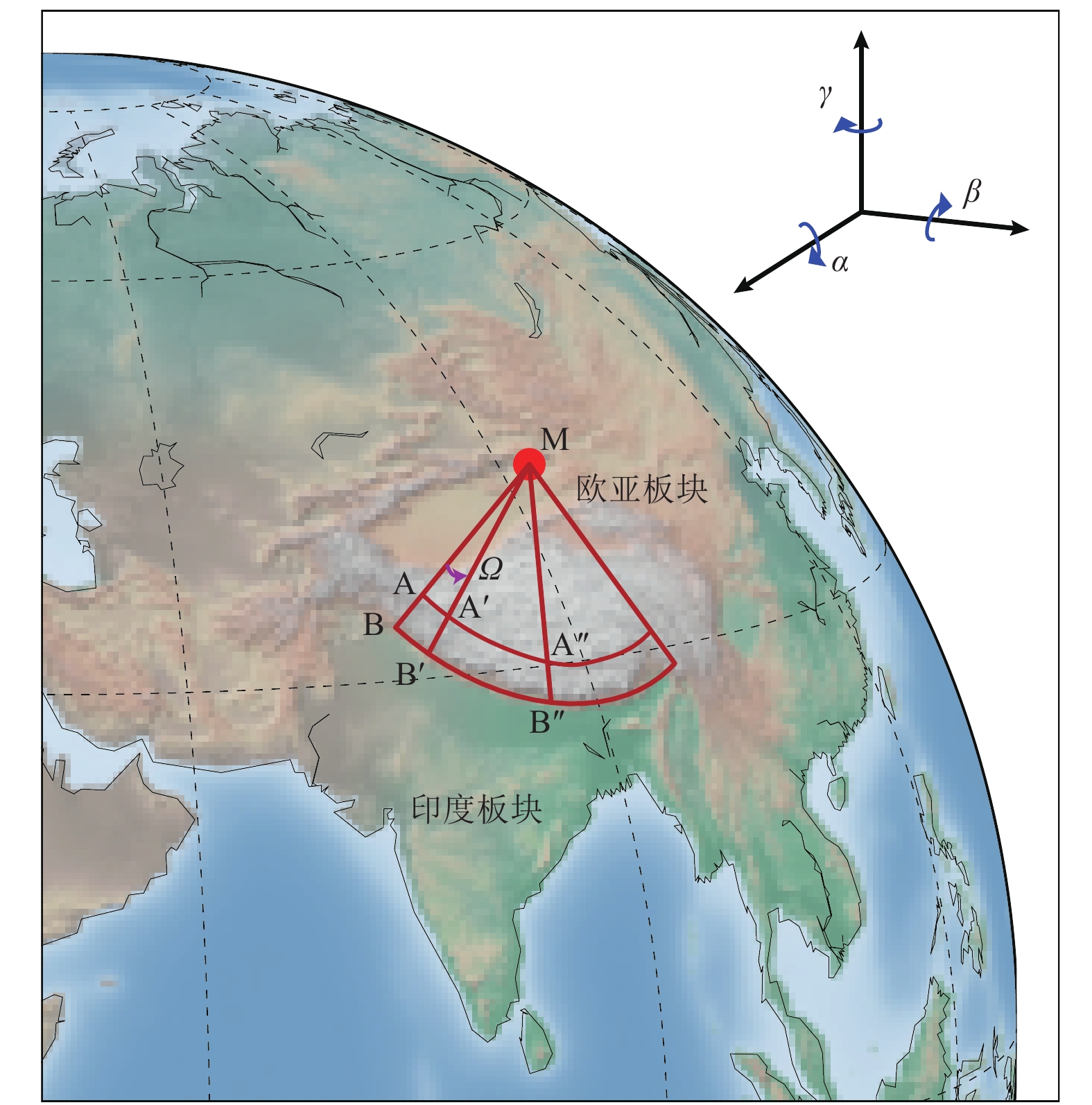

丁林, 钟大赉, 2013. 印度与欧亚板块碰撞以来东喜马拉雅构造结的演化. 地质科学, 48(2): 317—333Ding L. , Zhong D. L. , 2013. The tectonic evolution of the eastern Himalaya syntaxis since the collision of the Indian and Eurasian plates. Chinese Journal of Geology, 48(2): 317—333. (in Chinese)

|

| [2] |

王春范, 2018. 基于ArcGIS环境的地形剖面图制作方法. 城市勘测, (6): 124—127 doi: 10.3969/j.issn.1672-8262.2018.06.031Wang C. F. , 2018. The method of making profile of topography based on ArcGIS environment. Urban Geotechnical Investigation & Surveying, (6): 124—127. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1672-8262.2018.06.031

|

| [3] |

张会平, 刘少峰, 2004. 利用DEM进行地形高程剖面分析的新方法. 地学前缘, 11(3): 226. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2004.03.036

|

| [4] |

Bendick R., Bilham R., 2001. How perfect is the Himalayan arc? Geology, 29(9): 791—794.

|

| [5] |

Bian S. , Gong J. F. , Zuza A. V. , et al. , 2020. Late Pliocene onset of the Cona rift, eastern Himalaya, confirms eastward propagation of extension in Himalayan-Tibetan orogen. Earth and Planetary Science Letters, 544: 116383. doi: 10.1016/j.jpgl.2020.116383

|

| [6] |

Burbank D. W. , Anderson R. S. , 2013. Tectonic geomorphology, second edition. Environmental and Engineering Geoscience, 19(2): 198—200. doi: 10.2113/gseegeosci.19.2.198

|

| [7] |

Ding L. , Zhong D. L. , Yin A. , et al. , 2001. Cenozoic structural and metamorphic evolution of the eastern Himalayan syntaxis (Namche Barwa). Earth and Planetary Science Letters, 192(3): 423—438. doi: 10.1016/S0012-821X(01)00463-0

|

| [8] |

Fielding E., Isacks B., Barazangi M., et al., 1994. How flat is Tibet? Geology, 22(2): 163—167.

|

| [9] |

Grohmann C. H. , 2004. Morphometric analysis in geographic information systems: applications of free software GRASS and R. Computers & Geosciences, 30(9—10): 1055—1067.

|

| [10] |

Molnar P. , Lyon-Caent H. , 1989. Fault plane solutions of earthquakes and active tectonics of the Tibetan Plateau and its margins. Geophysical Journal International, 99(1): 123—153. doi: 10.1111/j.1365-246X.1989.tb02020.x

|

下载:

下载: