Review of Worldwide Earthquake Disasters and the Impacts in 2020

-

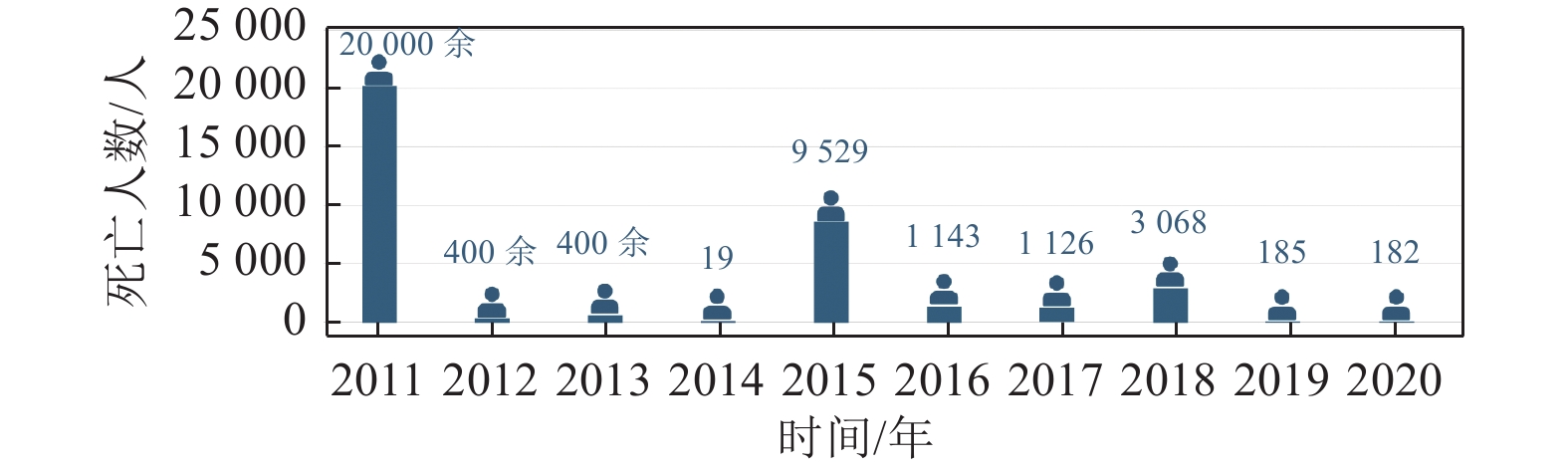

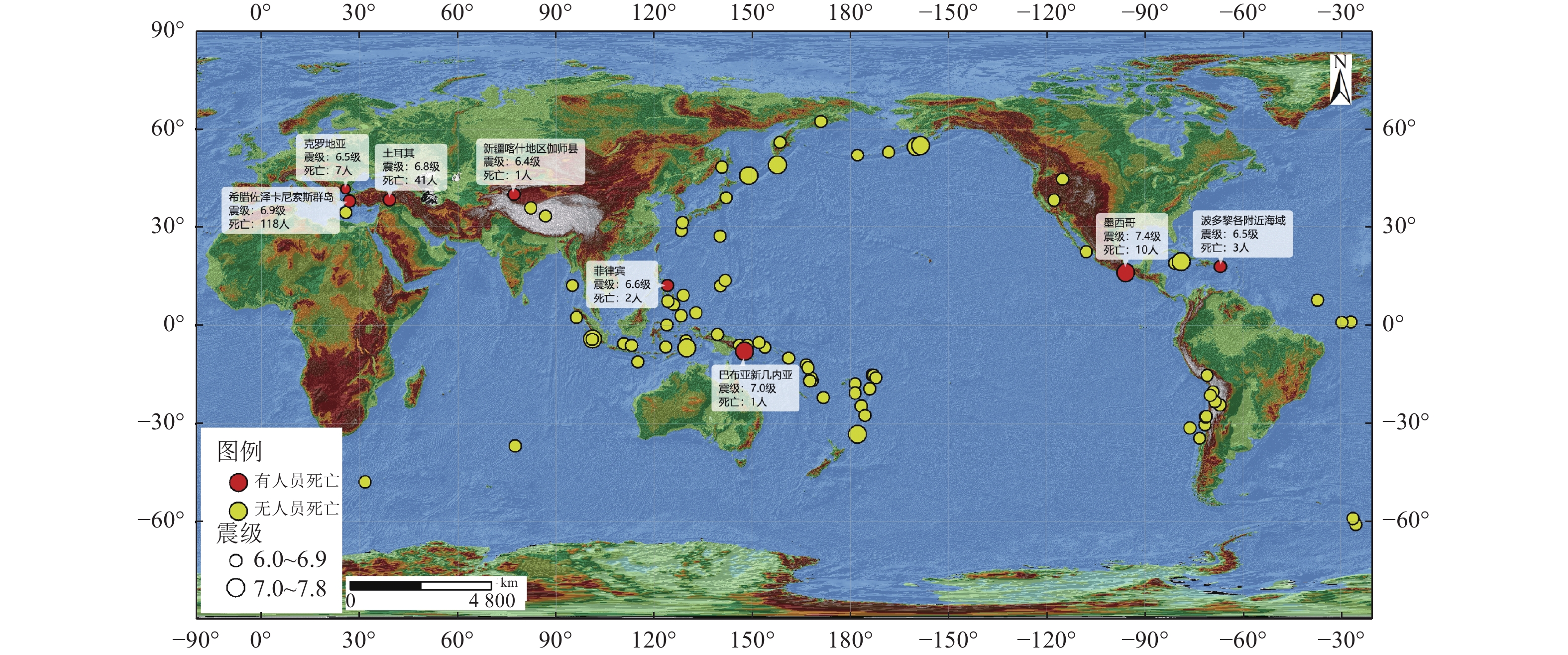

摘要: 基于中国地震台网中心、美国地质勘探局(USGS)、相关新闻报道及EM-DAT (OFDA/CRED)国际灾害数据库等不同信息源给出的数据,提取全球2020年地震灾害的相关信息,对2020年国外地震活动情况进行汇总,并对主要受灾国家的地震灾害及其影响和国外地震灾害损失特点进行概括与阐述,为后续国际地震动态分析、地震灾害研究、应急救援探索等提供基础资料。Abstract: Based on China Earthquake Networks Center, USGS, related news reports and EM-DAT (OFDA/CRED) International disaster database and other different data, this paper extracts the relevant information of global earthquake disasters in 2020, summarizes the situation of foreign seismic activities and expounds the earthquake disasters and their impacts of the main affected countries and the characteristics of foreign earthquake disaster losses, so as to provide reference for the follow-up researches, including the earthquake dynamic analysis, earthquake disaster research, emergency rescue exploration and so on.

-

Key words:

- Earthquake disaster /

- Disaster loss /

- Casualties /

- Seismic activity

-

表 1 2020年国外7.0级以上地震

Table 1. List of the world earthquake of magnitude 7.0 and above in 2020

日期/(月-日) 北京时间 经度 纬度 震源深度/km 震级/级 震中位置 01-29 03:10 78.79°W 19.46°N 10 7.7 古巴南部海域 02-13 18:33 148.95°E 45.60°N 150 7.0 千岛群岛 03-25 10:49 157.74°E 48.93°N 30 7.5 千岛群岛 05-06 21:53 130.07°E 6.93°S 110 7.2 印尼班达海 06-18 20:49 177.85°W 33.35°S 10 7.3 新西兰克马德克群岛以南海域 06-23 23:29 95.75°W 16.14°N 10 7.4 墨西哥 07-17 10:50 147.70°E 7.86°S 90 7.0 巴布亚新几内亚 07-22 14:12 158.50°W 55.05°N 10 7.8 美国阿拉斯加州以南海域 08-19 06:29 101.15°E 4.31°S 10 7.0 印尼苏门答腊岛南部海域 10-20 04:54 159.75°W 54.74°N 40 7.5 美国阿拉斯加州以南海域 表 2 2020年国外6.0级以上地震灾害

Table 2. List of earthquake disaster of magnitude 6.0 and above of the world in 2020

日期/(月-日) 北京时间 震级/级 震源深度/km 最高烈度/度 震中位置 死亡人数/人 受伤人数/人 01-07 16:24 6.5 10 VIII 波多黎各附近海域 3 8 01-25 01:55 6.8 10 IX 土耳其 41 1 631 06-23 23:29 7.4 10 VIII 墨西哥 10 23 07-17 10:50 7.0 90 VII 巴布亚新几内亚 1 1 08-18 08:03 6.6 10 VIII 菲律宾 2 170 09-11 15:35 6.3 40 VII 智利北部 — 1 10-30 19:51 6.9 10 VIII 希腊佐泽卡尼索斯群岛 118 1 053 -

[1] Chen Y. , Booth D. C. , 2019. 《2008年汶川地震: 灾难剖析》第四章: 地震危险性和灾害风险评估. 兰晓雯, 吴何珍, 译. 世界地震译丛, 50(4): 367—381.Chen Y. , Booth D. C. , 2019. The Wenchuan earthquake of 2008: Anatomy of a disaster, Chapter 4: Seismic hazard and risk assessment. Lan X. W. , Wu H. Z. , trans. Translated World Seismology, 50(4): 367—381. (in Chinese) [2] 陈华静, 李一行, 宫玥等, 2020. 地震灾害风险防治协同机制研究. 震灾防御技术, 15(4): 731—738 doi: 10.11899/zzfy20200407Chen H. J. , Li Y. H. , Gong Y. , et al. , 2020. Research on the cooperative mechanism of earthquake disaster risk prevention and control. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 15(4): 731—738. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20200407 [3] 陈通, 冯蔚, 赵荣国, 2016.2015年全球地震灾害概要. 国际地震动态, (4): 22—27 doi: 10.3969/j.issn.0235-4975.2016.04.007Chen T. , Feng W. , Zhao R. G. , 2016. The summary of global earthquake disaster in 2015. Recent Developments in World Seismology, (4): 22—27. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0235-4975.2016.04.007 [4] 冯蔚, 李卫平, 陈通等, 2013.2012年全球地震灾害概要. 灾害学, 28(3): 133—137 doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2013.03.025Feng W. , Li W. P. , Chen T. , et al. , 2013. Overview of worldwide earthquake disasters in 2012. Journal of Catastrophology, 28(3): 133—137. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2013.03.025 [5] 冯蔚, 朱林, 赵荣国, 2015.2013年全球地震灾害概要. 国际地震动态, (11): 37—40 doi: 10.3969/j.issn.0235-4975.2015.11.008Feng W. , Zhu L. , Zhao R. G. , 2015. Overview of worldwide earthquake disasters in 2013. Recent Developments in World Seismology, (11): 37—40. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0235-4975.2015.11.008 [6] 冯蔚, 朱林, 侯建盛等, 2016.2014年全球地震灾害概要. 震灾防御技术, 11(2): 420—426 doi: 10.11899/zzfy20160226Feng W. , Zhu L. , Hou J. S. , et al. , 2016. Overview of worldwide earthquake disasters in 2014. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 11(2): 420—426. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20160226 [7] 冯蔚, 朱林, 赵美松, 2017.2016年全球地震灾害概要. 国际地震动态, (11): 29—32 doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2017.11.006Feng W. , Zhu L. , Zhao M. S. , 2017. The summary of global earthquake disaster in 2016. Recent Developments in World Seismology, (11): 29—32. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2017.11.006 [8] 贾晗曦, 林均岐, 刘金龙, 2019. 全球地震灾害发展趋势综述. 震灾防御技术, 14(4): 821—828 doi: 10.11899/zzfy20190413Jia H. X. , Lin J. Q. , Liu J. L. , et al. , 2019. The review of serious earthquake across the globe. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 14(4): 821—828. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20190413 [9] 李昌珑, 蒋长胜, 2020. "一带一路"地区地震区划和防震减灾对策研究. 科技导报, 38(16): 58—67 doi: 10.3981/j.issn.1000-7857.2020.16.007Li C. L. , Jiang C. S. , 2020. Seismic hazard mapping and earthquake disaster mitigation measures in the Belt and Road areas. Science & Technology Review, 38(16): 58—67. (in Chinese) doi: 10.3981/j.issn.1000-7857.2020.16.007 [10] 李华玥, 钱庚, 冯蔚, 2020.2019年全球地震灾害概要. 地震科学进展, 50(9): 1—7 doi: 10.3969/j.issn.2096-7780.2020.09.001Li H. Y. , Qian G. , Feng W. , 2020. Overview of worldwide earthquake disasters in 2019. Progress in Earthquake Sciences, 50(9): 1—7. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.2096-7780.2020.09.001 [11] 李亦纲, 南燕云, 刘亢等, 2019.2018年国际国内地震灾害与应急响应. 中国应急救援, (1): 4—9 doi: 10.3969/j.issn.1673-5579.2019.01.001Li Y. G. , Nan Y. Y. , Liu K. , et al. , 2019. International and domestic earthquake disasters and emergency response in 2018. China Emergency Rescue, (1): 4—9. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-5579.2019.01.001 [12] 林向洋, 文鑫涛, 李华玥等, 2020.2019年中国大陆地震灾害损失述评. 震灾防御技术, 15(3): 473—483 doi: 10.11899/zzfy20200301Lin X. Y. , Wen X. T. , Li H. Y. , et al. , 2020. Review of earthquake damage losses in mainland of China in 2019. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 15(3): 473—483. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20200301 [13] 马宝民, 2009. 分析汶川“5·12”震害探求房屋“大震不倒”途径. 震灾防御技术, 4(1): 1—11 doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2009.01.001Ma B. M. , 2009. Investigation and revelation of the building destruction of "5·12" Wenchuan earthquake. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 4(1): 1—11. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2009.01.001 [14] 南燕云, 李亦纲, 刘亢等, 2020.2019年地震灾害及应急响应. 中国应急救援, (1): 4—9 doi: 10.3969/j.issn.1673-5579.2020.01.002Nan Y. Y. , Li Y. G. , Liu K. , 2020. Earthquake disasters and emergency response in 2019. China Emergency Rescue, (1): 4—9. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-5579.2020.01.002 [15] 宋治平, 2011. 全球地震灾害信息目录. 北京: 地震出版社. Song Z. P. , 2011. Disaster information catalog of global earthquakes. Beijing: Seismological Press. (in Chinese) [16] 孙刚, 李亦纲, 杜晓霞等, 2018. 2017年地震灾害及应急响应总览. 中国应急救援, (1): 9—14. doi: 10.3969/j.issn.1673-5579.2018.01.002 [17] 王润, 姜彤, King L. 等, 2000.20世纪重大自然灾害评析. 自然灾害学报, 9(4): 9—15Wang R. , Jiang T. , King L. , et al. , 2020. Review on global natural catastrophes in the 20th century. Journal of Natural Disasters, 9(4): 9—15. (in Chinese) [18] 杨涛, 郭琦, 肖天贵, 2016. "一带一路"沿线自然灾害分布特征研究. 中国安全生产科学技术, 12(10): 165—171Yang T. , Guo Q. , Xiao T. G. , 2016. Research on distribution characteristics of natural disasters along "the Belt and Road". Journal of Safety Science and Technology, 12(10): 165—171. (in Chinese) [19] 甄盟, 冯蔚, 王琳, 2018.2017年全球地震灾害概要. 国际地震动态, (7): 23—28 doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.005Zhen M. , Feng W. , Wang L. , 2018. Overview of worldwide earthquake disasters in 2017. Recent Developments in World Seismology, (7): 23—28. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.07.005 [20] 郑远长, 2000. 全球自然灾害概述. 中国减灾, 10(1): 14—19. [21] 周洪建, 2017. 当前全球减轻灾害风险平台的前沿话题与展望——基于2017年全球减灾平台大会的综述与思考. 地球科学进展, 32(7): 688—695 doi: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.07.0688Zhou H. J. , 2017. Hot-topics and prospects of global platform for disaster risk reduction: based on 2017 global platform for disaster risk reduction in Cancun, Mexico. Advances in Earth Science, 32(7): 688—695. (in Chinese) doi: 10.11867/j.issn.1001-8166.2017.07.0688 -

下载:

下载: