Analysis and Reflection on Current Seismic Standards and Standard System in China

-

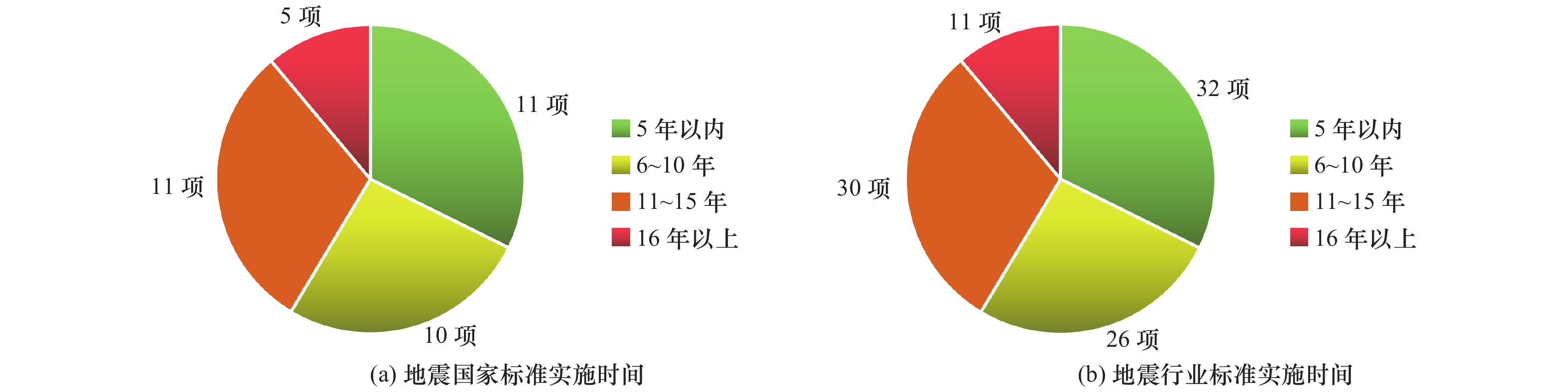

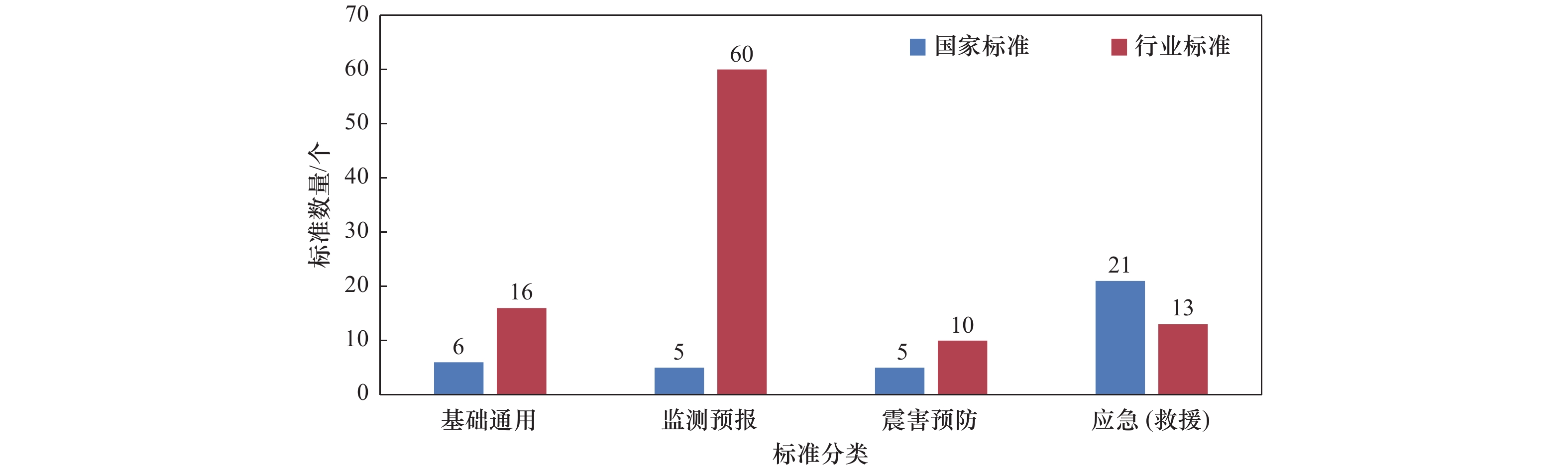

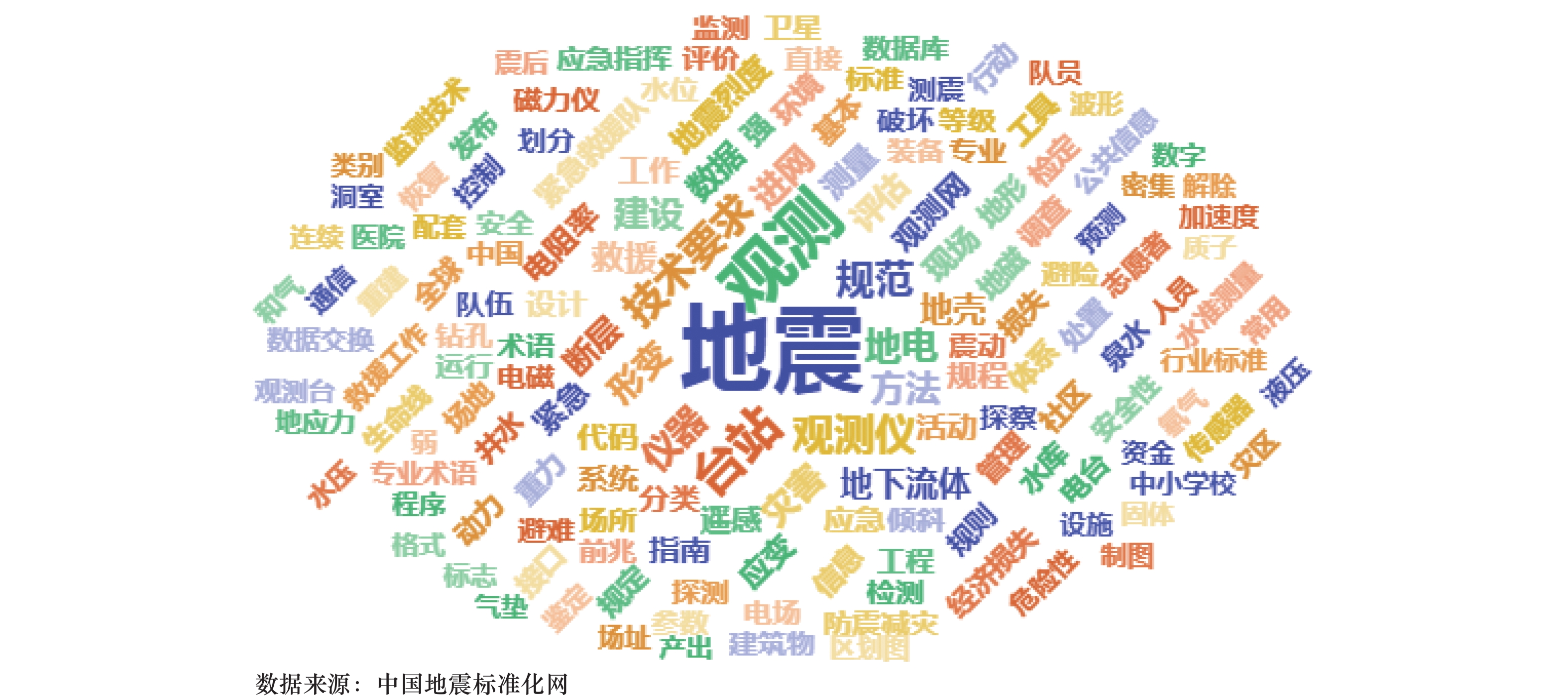

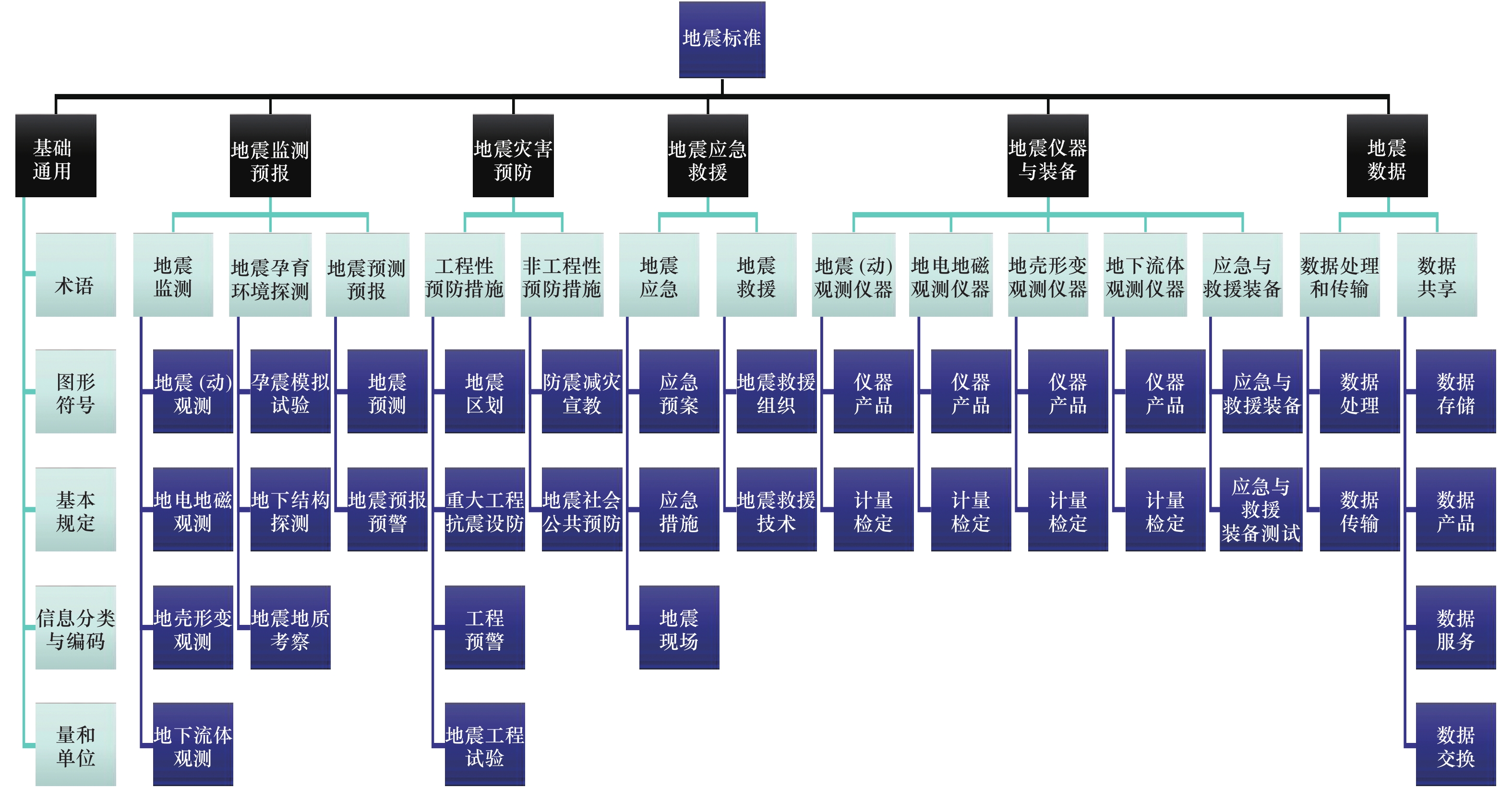

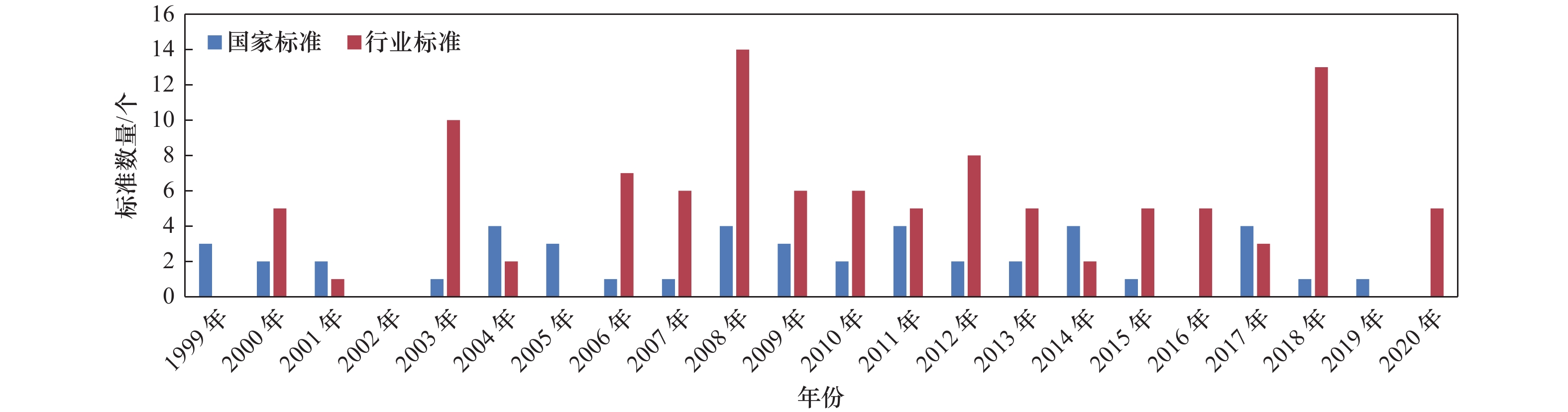

摘要: 本文简述了我国地震标准化发展从无到有、从小到大经历的4个主要阶段,基于地震标准发布实施时间及业务领域分布统计对地震标准现状进行详细分析,阐述我国现行地震标准特点和存在的问题。在进一步研究地震标准体系的基础上,提出了完善建议,并初步构建了新的地震标准体系框架。通过对现行地震标准和标准体系的分析,提出地震标准化思考与建议,以期为进一步推进地震标准化工作提供借鉴。Abstract: This paper briefly described the four main stages of the development of seismological standardization in China starting from scratch and from small to large. The present situation of seismological standards is analyzed in detail through the time of implementation of seismological standards and distribution of operational areas.The characteristics and existing problems of current seismological standards in China are expounded. On the basis of further study of seismological standard system, suggestions are put forward, and a new framework of seismological standard system is preliminarily constructed. Through the analysis of the current seismological standard and standard system, some thoughts and suggestions on seismological standardization are put forward in order to provide useful reference for further promoting seismological standardization.

-

Key words:

- Seismological standards /

- Standardization /

- Standard system

-

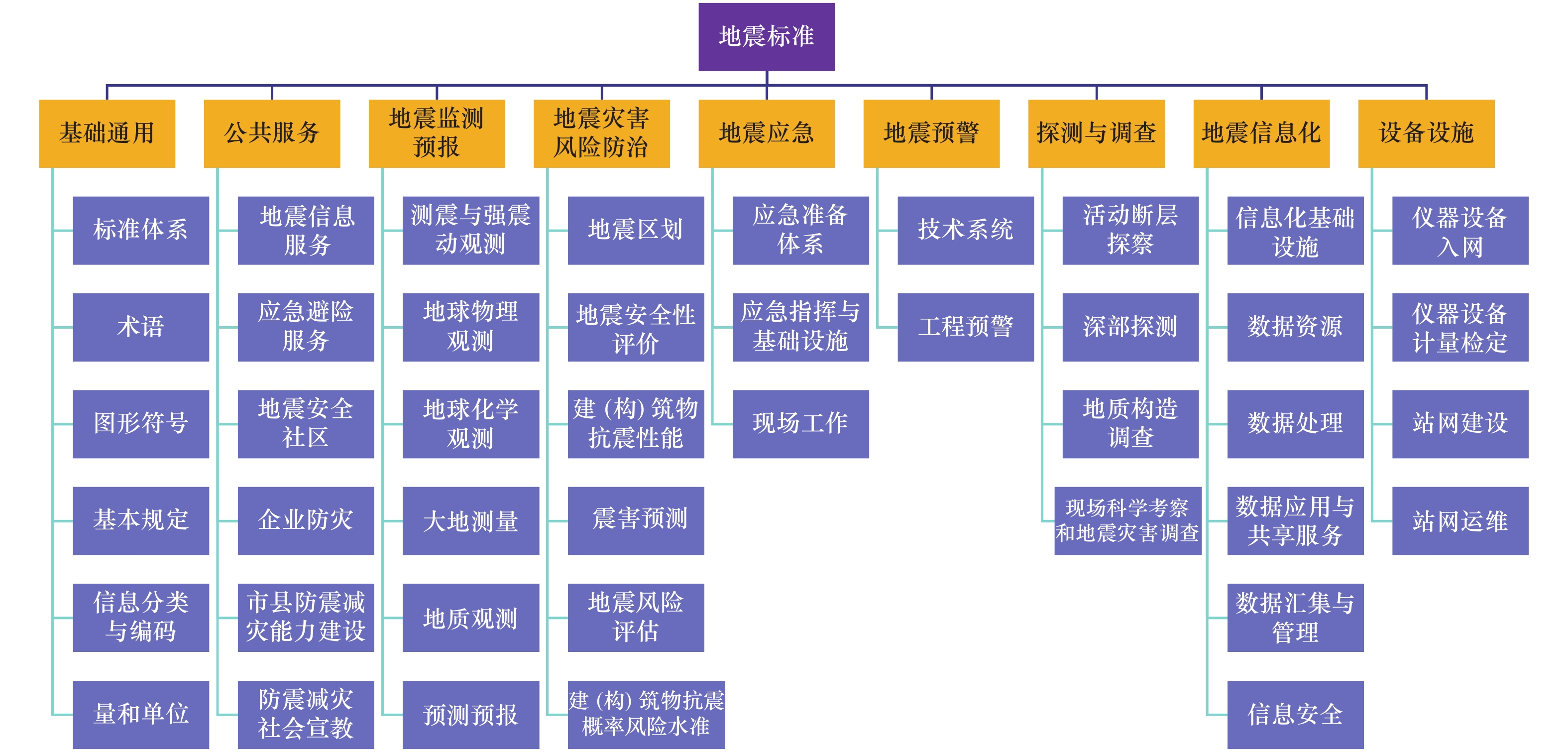

图 5 《地震行业标准体系表》(DB/T 1—2008)(中国地震局,2008)建立的地震标准体系框架

Figure 5. Framework of standard system for earthquake by 2008

表 1 地震标准按技术领域细分统计

Table 1. seismological standards classified by technical areas

类别 国家标准/项 行业标准/项 基础通用(22项) 4 18 观测方法(17项) 1 16 观测环境(4项) 4 — 站网建设与运维(21项) — 21 仪器设备(19项) — 19 预测预报(2项) — 2 活动断层探测(11项) 1 10 抗震设防(2项) 2 — 灾害风险评估(2项) 2 — 损失评估(12项) 5 7 地震应急与现场工作(7项) 7 — 救援装备(4项) — 4 救援队伍(4项) 2 2 公共服务(9项) 9 — 共计 37 99 -

[1] 冯义钧, 2011. 地震标准体系研究的思路与方法. 中国标准化, (7): 23—26. doi: 10.3969/j.issn.1002-5944.2011.07.007 [2] 冯义钧, 黎益仕, 和锐, 2011. 地震标准需求分析与思考. 中国标准化, (7): 27—31. doi: 10.3969/j.issn.1002-5944.2011.07.008 [3] 宫玥, 林碧苍, 卢海燕等, 2017. 地震标准复审工作研究. 地震工程学报, 39(S1): 241—244.Gong Y., Lin B. C., Lu H. Y., et al., 2017. Analysis of reviews of seismological standards. China Earthquake Engineering Journal, 39(S1): 241—244. (in Chinese) [4] 国家质量技术监督局, 1999. GB 17740—1999 地震震级的规定. 北京: 中国标准出版社.The State Bureau of Quality and Technical Supervision, 1999. GB 17740—1999 General ruler for earthquake magnitude. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) [5] 国家质量技术监督局, 1999. GB 17741—1999 工程场地地震安全性评价技术规范. 北京: 中国标准出版社.The State Bureau of Quality and Technical Supervision, 1999. GB 17741—1999 Code for seismic safety evaluation of engineering sites. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) [6] 国家质量技术监督局, 1999. GB/T 17742—1999 中国地震烈度表. 北京: 中国标准出版社.The State Bureau of Quality and Technical Supervision, 1999. GB/T 17742—1999 The Chinese seismic intensity scale. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) [7] 和锐, 张翼, 张鹤翔等, 2019. 地震标准化工作平台的设计与实现. 震灾防御技术, 14(4): 899—906. doi: 10.11899/zzfy20190421He R., Zhang Y., Zhang H. X., et al., 2019. Design and realization of seismological standardization work platform. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 14(4): 899—906. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20190421 [8] 李春田, 2014. 标准化概论. 6版. 北京: 中国人民大学出版社.Li C. T., 2014. Introduction to standardization. 6th ed. Beijing: China Renmin University Press. (in Chinese) [9] 黎益仕, 于贵华, 2018. 地震活动断层探测标准化探索与实践. 城市与减灾, (1): 14—17. doi: 10.3969/j.issn.1671-0495.2018.01.005 [10] 赵宇彤, 高孟潭, 2010. 国家地震灾害预防标准体系构建研究. 中国地震, 26(2): 225—234. doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2010.02.011Zhao Y. T., Gao M. T., 2010. Study on the national standard system for earthquake disaster prevention. Earthquake Research in China, 26(2): 225—234. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2010.02.011 [11] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2015. GB/T 20000.1—2014 标准化工作指南 第1部分: 标准化和相关活动的通用术语. 北京: 中国标准出版社.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, Standardization Administration of the People’s Republic of China, 2015. GB/T 20000.1—2014 Guidelines for standardization―Part 1: Standardization and related actives―General vocabulary. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) [12] 中国地震局, 2008. DB/T 1—2008地震行业标准体系. 北京: 地震出版社.China Earthquake Administration, 2008. DB/T 1—2008 Diagram of standard system for earthquake. Beijing: Seismological Press. (in Chinese) -

下载:

下载: