Suitability Evaluation of Urban Earthquake Emergency ShelterA Case Study of the Central City of Tianjin

-

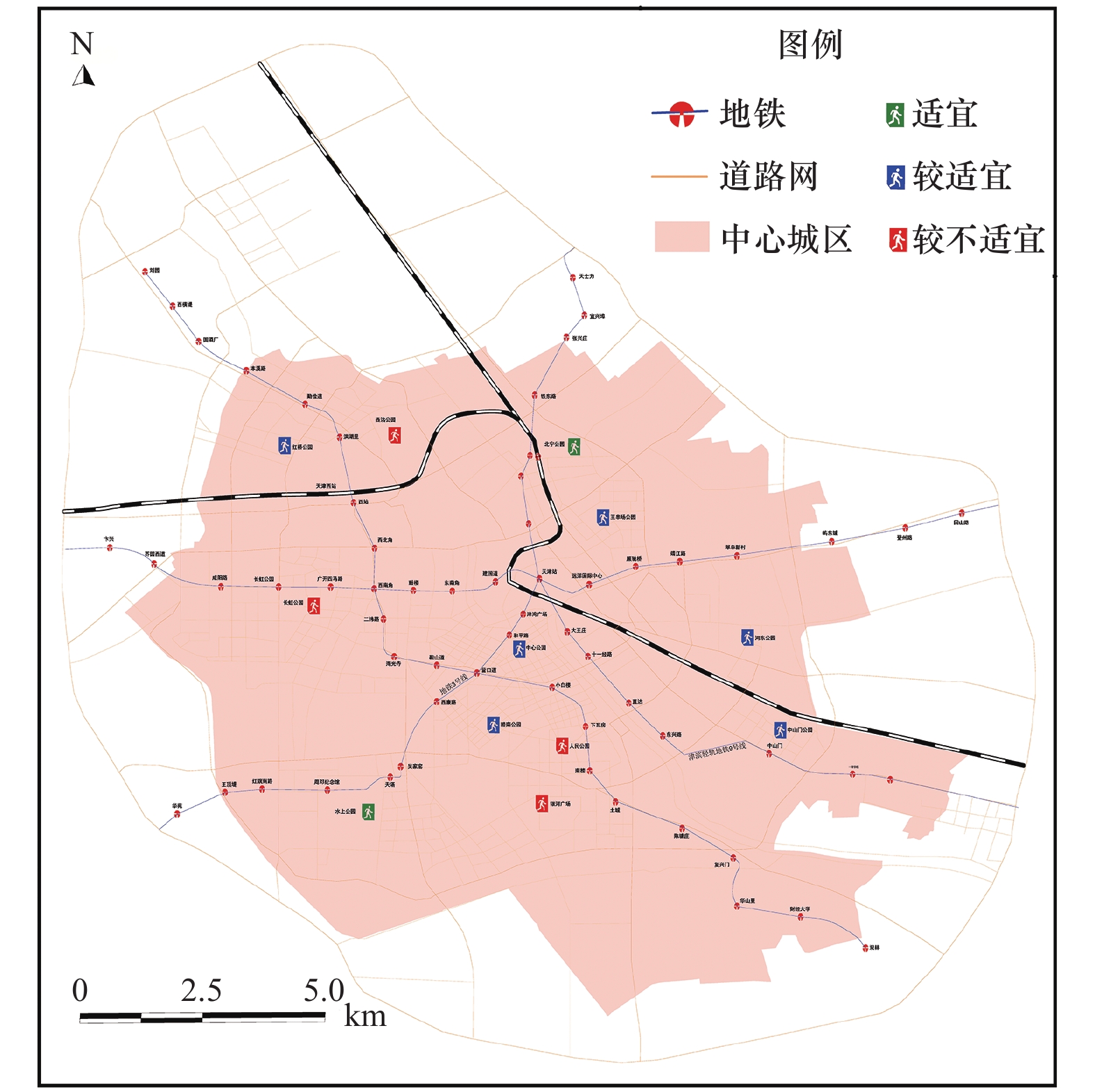

摘要: 地震应急避难场所是增强现代化城市防震减灾能力,保障城市安全的一项重要举措,对应急避难场所进行适宜性评价,有利于更好地发挥应急避难服务功能,提高避难成功率,减轻灾害损失。本文利用熵值权重与灰色关联分析相结合的评价模型和GIS空间分析方法,以构建的应急避难场所适宜性评价指标体系为研究基础,对天津市中心城区地震应急避难场所进行适宜性评价。评价结果给出了各避难场所适宜等级,检验了场所的避难服务功能,为避难场所空间分布合理性提出建议,对增强城市应急避难场所规划、建设合理性及提高应急处理能力具有一定指导意义。Abstract: The earthquake emergency shelter is an important measure to enhance the ability of earthquake prevention and disaster reduction in modern cities to ensure the safety of cities. The suitability evaluation of the emergency shelter is conducive to better play the emergency shelter service function, improve the success rate of asylum and reduce disaster losses. In this paper, the evaluation model combining entropy weight with grey correlation analysis and GIS spatial analysis method are used to evaluate the suitability of the emergency shelter in the central city of Tianjinbased on the constructed index system for the suitability evaluation of the emergency shelter. The evaluation results provide the suitability level of each shelter, test the shelter service function of the emergency shelter, put forward suggestions for the rationality of the space distribution of the shelter, and have certain guiding significance for enhancing the planning and construction of the urban emergency shelter and emergency handling capacity.

-

表 1 评价指标体系

Table 1. Evaluation index system

准则层 指标层 指标解释 目标向量 有效性 出入口个数 避难场所出入口数量 正 可容纳人数 场所有效面积与人均避难最小需求面积之比 正 有效面积比 避难场所有效面积与场所占地面积之比 正 可达性 疏散道路评分 场所周围道路等级越高,通达性越好,评分越高 正 医疗机构距离 避难场所与医疗机构最近距离 负 消防据点距离 避难场所与消防据点最近距离 负 公安机关距离 避难场所与公安机关最近距离 负 安全性 活断层距离 避难场所与海河断裂最近距离 负 周边建筑物高度 避难场所周边建筑物高度 负 重大危险源距离 避难场所与加油站最近距离 负 表 2 天津市中心城区应急避难场所基本信息

Table 2. Basic information table of emergency sheltersof the central city ofTianjin

名称 面积/万m² 容纳人数/万 位置 中心公园 1.6 0.3 和平区辽宁路 睦南公园 1.4 0.2 和平区睦南道 银河广场 19.9 5.0 河西区友谊路 人民公园 14.2 3.6 河西区广东路 河东公园 10.0 3.0 河东区成林道 中山门公园 2.4 0.4 河东区中山门中心西道 水上公园 164.6 20.0 南开区水上公园西路 长虹公园 32.2 10.0 南开区红旗路 北宁公园 57.0 13.0 河北区北站北侧 王串场公园 7.8 2.0 河北区王串场三号路 西沽公园 35.0 10.0 红桥区光荣道 红桥公园 4.0 1.0 红桥区纪念馆路 注:相关数据来源于《天津统计年鉴》 表 3 天津市中心城区地震应急避难场所适宜性评价指标数据

Table 3. The index data of earthquake emergency shelter suitability evaluation of the central city of Tianjin

名称 有效面积比/

%可容纳人数/

万出入口个数/

个疏散道路

评分医疗

机构距离/km消防

据点距离/km公安

机关距离/km活断层

距离/km周边建筑物

高度/km重大危险源

距离/km中心公园 0.7500 0.3 4 6 0.22 1.2 0.21 2.17 0.033 0.90 睦南公园 0.6429 0.2 3 6 0.84 1.4 0.64 0.56 0.021 1.50 银河广场 0.6834 5.0 10 9 1.40 1.5 1.40 0.28 0.055 0.85 人民公园 0.7676 3.6 6 8 0.67 2.3 0.41 1.38 0.031 0.42 河东公园 0.6850 3.0 4 8 1.20 2.6 0.21 5.80 0.095 1.50 中山门公园 0.7917 0.4 2 7 1.70 3.6 0.10 4.88 0.028 0.48 水上公园 0.4769 20.0 6 10 1.80 3.2 0.60 2.68 0.105 0.66 长虹公园 0.6894 10.0 6 10 0.90 1.2 1.00 0.33 0.095 0.26 北宁公园 0.6842 13.0 4 7 0.80 1.5 1.10 6.30 0.080 0.75 王串场公园 0.7949 2.0 3 6 0.30 1.8 0.62 5.55 0.025 0.35 西沽公园 0.8086 10.0 5 8 0.90 1.6 0.70 3.94 0.035 0.08 红桥公园 0.8000 1.0 10 7 0.20 1.7 1.10 2.07 0.030 0.62 表 4 指标权重结果

Table 4. Index weight value

准则层 评价指标 权重 有效性 有效面积比 0.0050 可容纳人数 0.3094 出入口个数 0.0602 可达性 疏散道路评分 0.0092 医疗机构距离 0.1000 消防据点距离 0.0398 公安机关距离 0.1069 安全性 活断层距离 0.1665 周边建筑物高度 0.0929 重大危险源距离 0.1100 表 5 天津市中心城区地震应急避难场所适宜性评价结果

Table 5. The earthquake emergency shelter suitability assessment of the central city of Tianjin

名称 评价结果$ {R}_{i} $ 适宜等级 中心公园 0.5025 较适宜 睦南公园 0.5081 较适宜 银河广场 0.4537 较不适宜 人民公园 0.4305 较不适宜 河东公园 0.5493 较适宜 中山门公园 0.5197 较适宜 水上公园 0.6121 适宜 长虹公园 0.4514 较不适宜 北宁公园 0.5824 适宜 王串场公园 0.5155 较适宜 西沽公园 0.4839 较不适宜 红桥公园 0.5184 较适宜 -

[1] 杜亚男, 杨文伟, 王炳亮, 2020. 银川市西夏区地震应急避难场所优化布局研究. 安全与环境工程, 27(1): 47—54.Du Y. N., Yang W. W., Wang B. L., 2020. Study on the optimal layout of earthquake emergency shelters in Xixia district of Yinchuan. Safety and Environmental Engineering, 27(1): 47—54. (in Chinese) [2] 郭兴利, 郭雪琦, 卓海涵, 2017. 城市地震避难所空间选址适宜性评价方法研究——以台中市西屯区为例. 防灾科技学院学报, 19(4): 71—79. doi: 10.3969/j.issn.1673-8047.2017.04.010Guo X. L., Guo X. Q., Zhou H. H., 2017. Reasearch on suitability evaluation method of site selection of urban earthquake shelters: a case of Xitun district in Taichung City. Journal of Institute of Disaster Prevention, 19(4): 71—79. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-8047.2017.04.010 [3] 姜连艳, 2019. “平灾结合”推进室内地震应急避难场所建设的策略研究. 震灾防御技术, 14(4): 838—845. doi: 10.11899/zzfy20190415Jiang L. Y., 2019. Research on promotion strategy of indoor emergency earthquake shelters based on integration for normal time and disaster time. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 14(4): 838—845. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20190415 [4] 刘瑞瑞, 宁普颖, 刘建利等, 2015. 从“大应急理念”来看天津市地震应急避难场所规划建设发展. 中国应急救援, (4): 40—42. [5] 宋英华, 赵相成, 吕伟等, 2019. 考虑多因素影响的避难场所服务范围划分方法. 中国安全科学学报, 29(5): 138—144.Song Y. H., Zhao X. C., Lyu W., et al., 2019. Method for service scope division of emergency shelters considering multi-factors. China Safety Science Journal, 29(5): 138—144. (in Chinese) [6] 苏建锋, 薄万举, 2017. 城市地震应急避难场所展示系统的设计与实现. 震灾防御技术, 12(2): 392—398. doi: 10.11899/zzfy20170216Su J. F., Bo W. J., 2017. Design and realization of display system of urban earthquake emergency shelters. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 12(2): 392—398. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20170216 [7] 王女英, 修春亮, 魏冶, 2017. 沈阳城市应急避难场所的识别、空间格局与服务功能. 地域研究与开发, 36(5): 75—79, 86. doi: 10.3969/j.issn.1003-2363.2017.05.014Wang N. Y., Xiu C. L., Wei Y., 2017. Identification, spatial pattern and service function of emergency shelters in Shenyang city. Areal Research and Development, 36(5): 75—79, 86. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1003-2363.2017.05.014 [8] 魏本勇, 谭庆全, 李晓丽, 2019. 北京市应急避难场所的空间布局与服务效能评估. 地震研究, 42(2): 295—303. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2019.02.019Wei B. Y., Tan Q. Q., Li X. L., 2019. Assessment on spatial distribution and service efficiency of emergency shelters in Beijing. Journal of Seismological Research, 42(2): 295—303. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2019.02.019 [9] 熊焰, 梁芳, 乔永军等, 2014. 北京市地震应急避难场所减灾能力评价体系的研究. 震灾防御技术, 9(4): 921—931. doi: 10.11899/zzfy20140421Xiong Y., Liang F., Qiao Y. J., et al., 2014. Mitigation capabilities evaluation system of Beijing earthquake emergency shelters. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 9(4): 921—931. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20140421 [10] 杨爽, 张楠, 赵士达等, 2013. 天津市地震应急避难场所试点建设. 防灾减灾学报, 29(4): 79—82. doi: 10.3969/j.issn.1674-8565.2013.04.018Yang S., Zhang N., Zhao S. D., et al., 2013. The earthquake emergency shelters pilot construction of Tianjin. Journal of Disaster Prevention and Reduction, 29(4): 79—82. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1674-8565.2013.04.018 [11] 叶明武, 王军, 刘耀龙等, 2008. 基于GIS的上海中心城区公园避难可达性研究. 地理与地理信息科学, 24(2): 96—98, 103.Ye M. W., Wang J., Liu Y. L., et al., 2008. Study on refuge accessibility of park in inner-city of Shanghai based on GIS technique. Geography and Geo-Information Science, 24(2): 96—98, 103. (in Chinese) [12] 张佳瑜, 白林波, 杨文伟, 2019. 基于GIS的社区地震应急避难场所配置模型构建——以银川市育林巷社区为例. 地震工程学报, 41(6): 1650—1658. doi: 10.3969/j.issn.1000-0844.2019.06.1650Zhang J. Y., Bai L. B., Yang W. W., 2019. Construction of an earthquake emergency shelter allocation model for a community based on GIS: a case study of the Yulin lane community in Yinchuan city. China Earthquake Engineering Journal, 41(6): 1650—1658. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-0844.2019.06.1650 [13] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2008. GB 21734—2008 地震应急避难场所场址及配套设施. 北京: 中国标准出版社.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, Standardization Administration of the People’s Republic of China, 2008. GB 21734—2008 Emergency shelter for earthquake disasters—Site and its facilities. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) [14] 周玉科, 刘建文, 梁娟珠, 2018. 基于改进灰色关联的福州市避难所适宜性综合评价. 地理与地理信息科学, 34(6): 63—70. doi: 10.3969/j.issn.1672-0504.2018.06.010Zhou Y. K., Liu J. W., Liang J. Z., 2018. Comprehensive suitability evaluation for emergency shelters based on improved gray relational analysis method in Fuzhou. Geography and Geo-Information Science, 34(6): 63—70. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1672-0504.2018.06.010 -

下载:

下载: