Structural Analysis and Optimal Design of Mechanical Pendulum of Differential Capacitance Seismometer

-

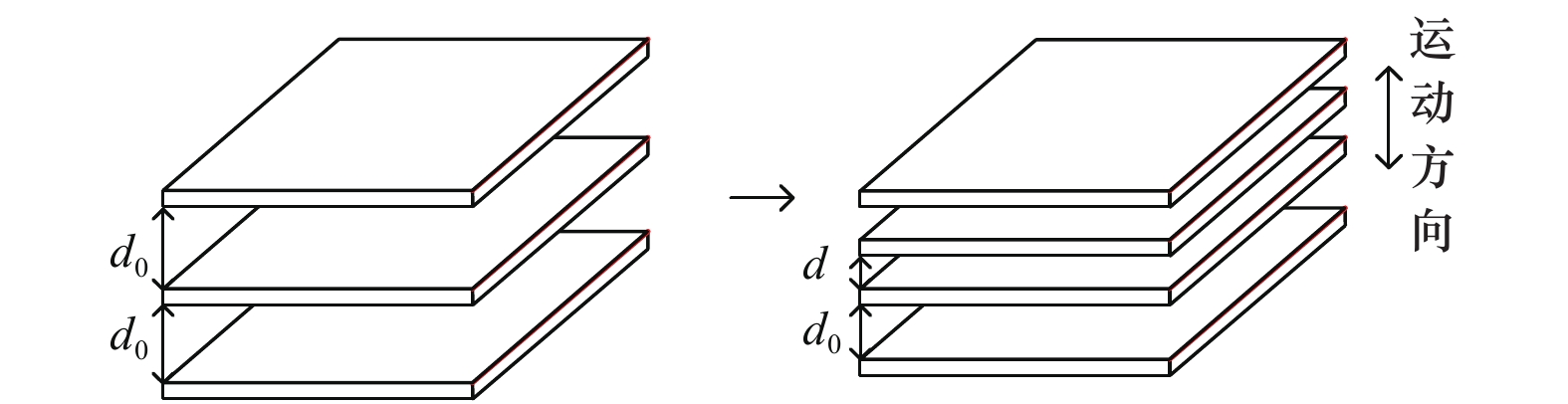

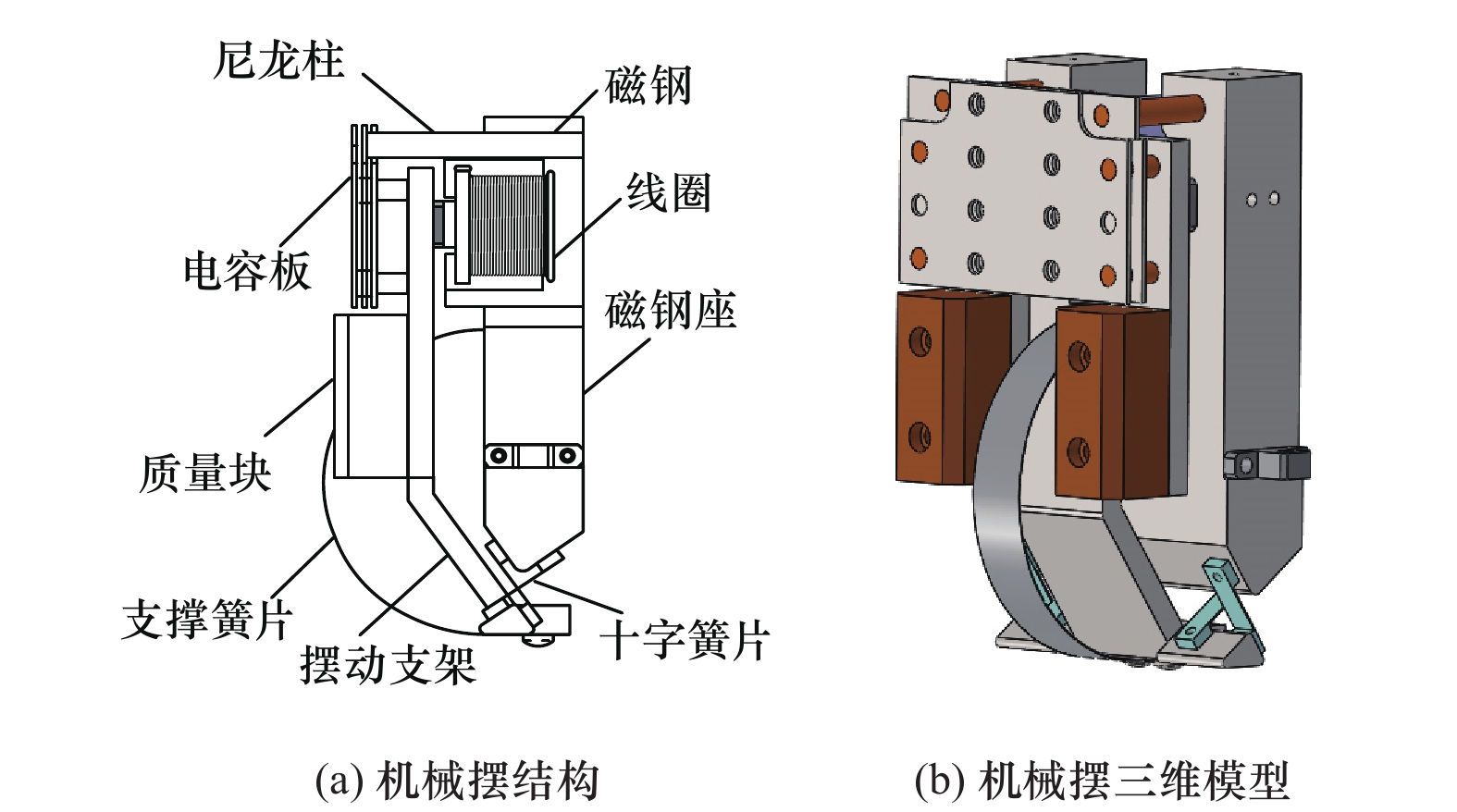

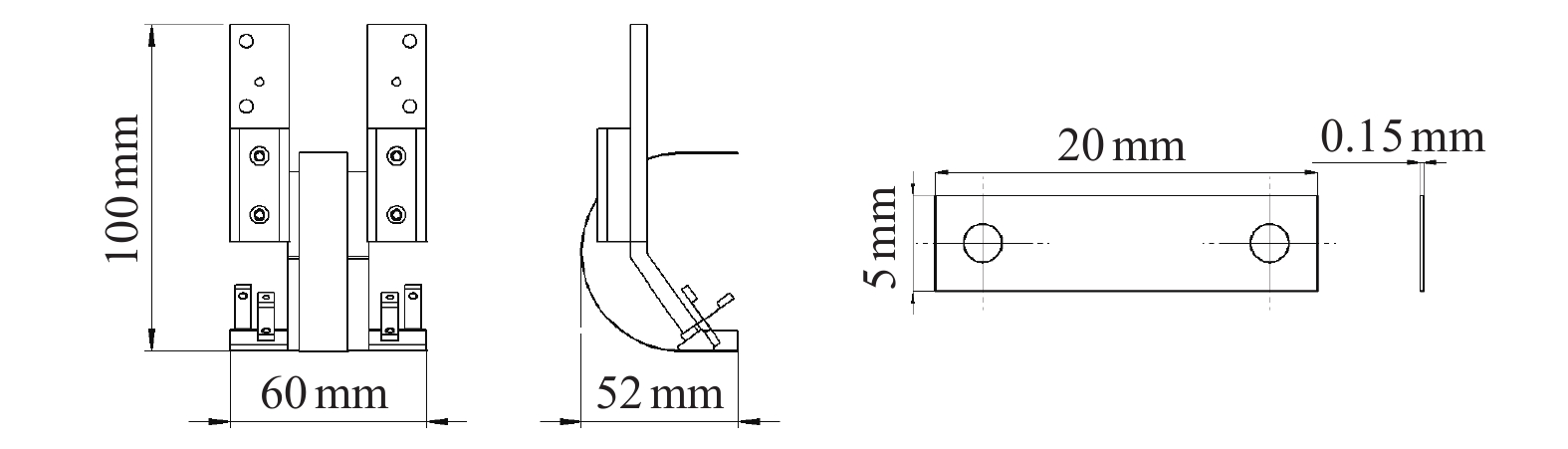

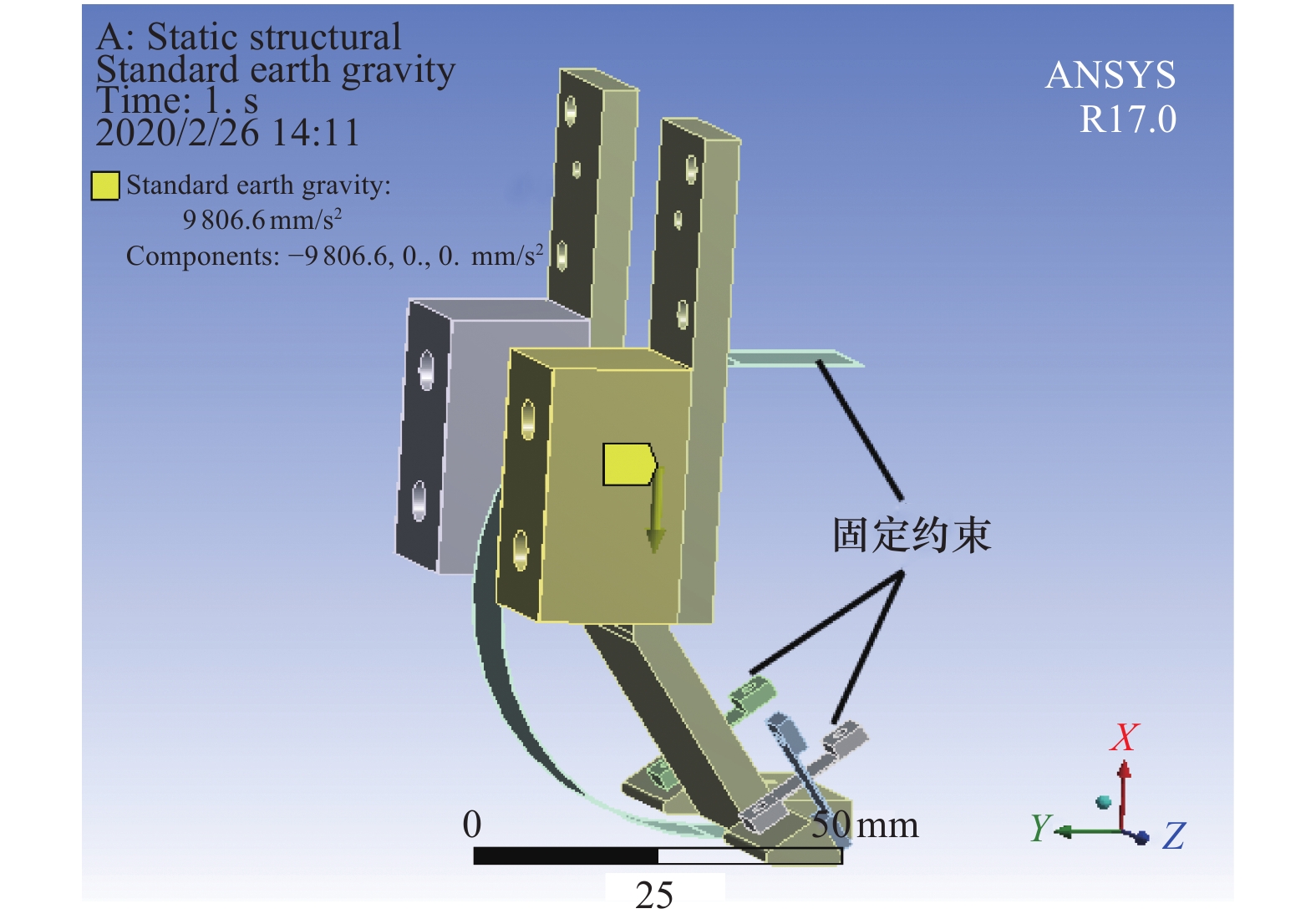

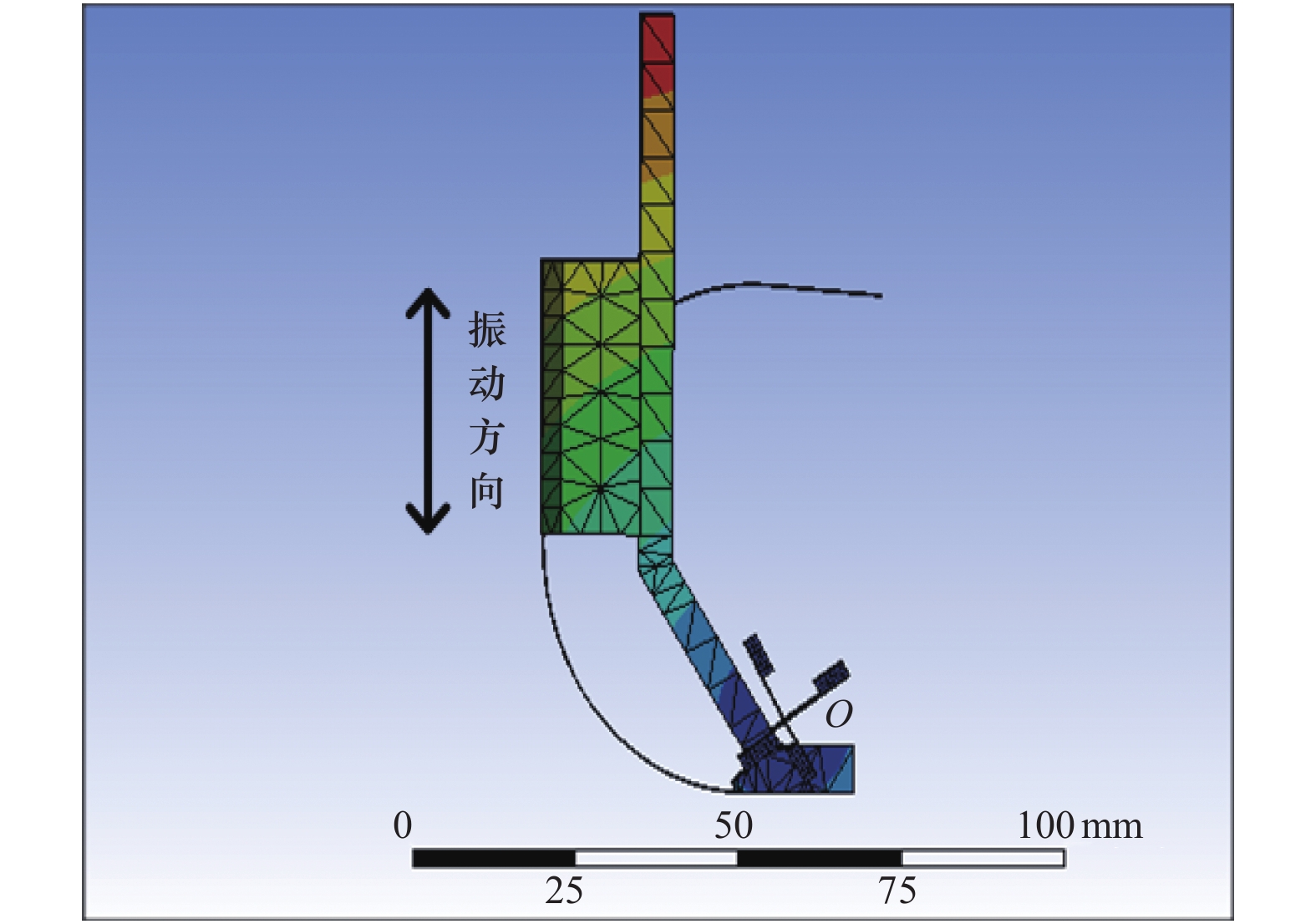

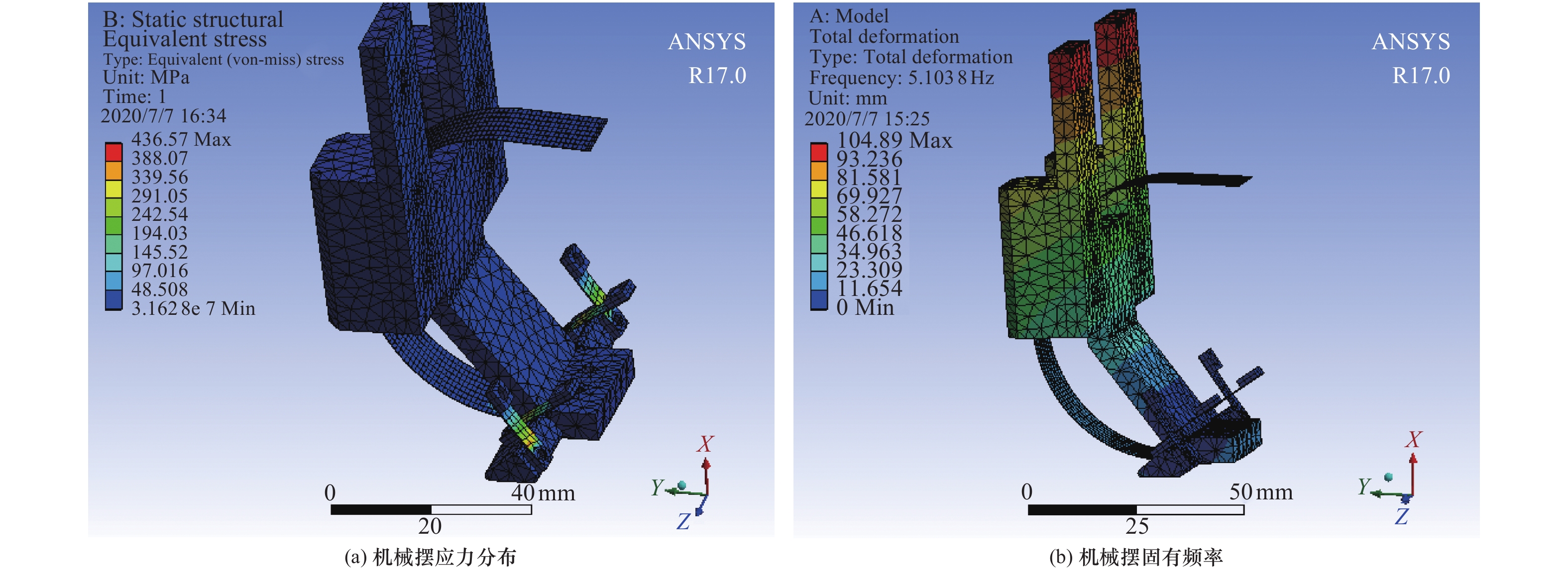

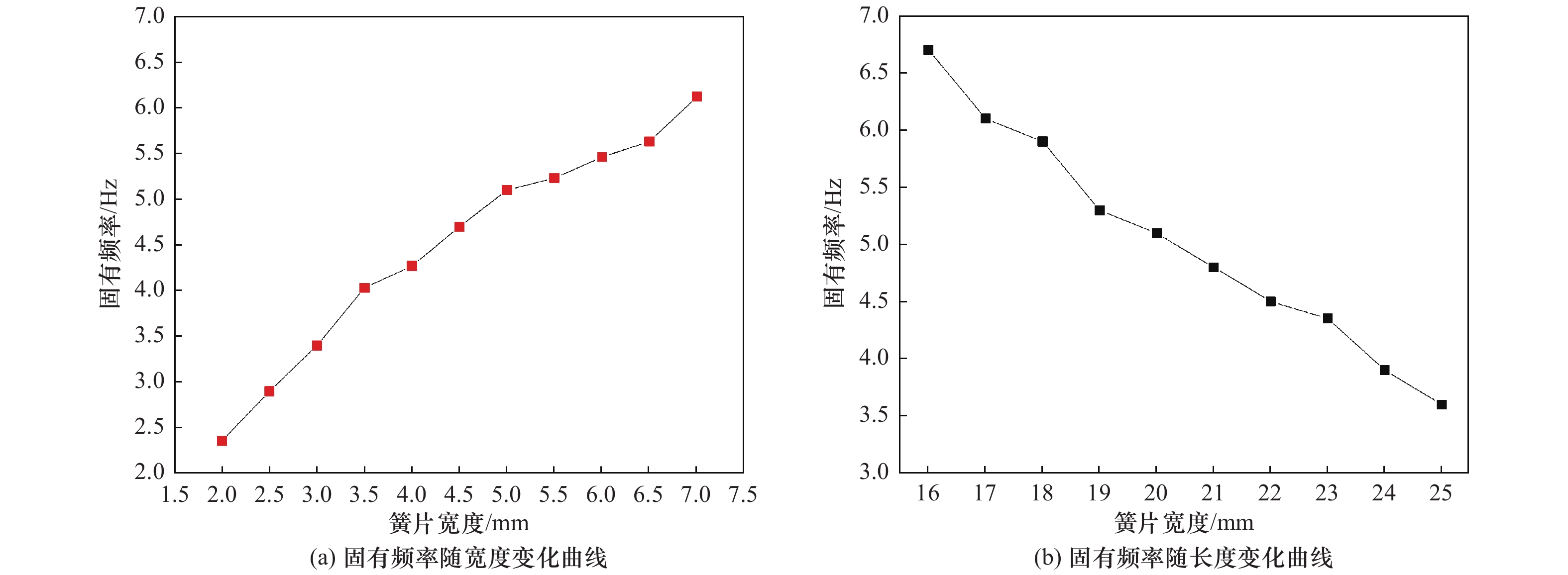

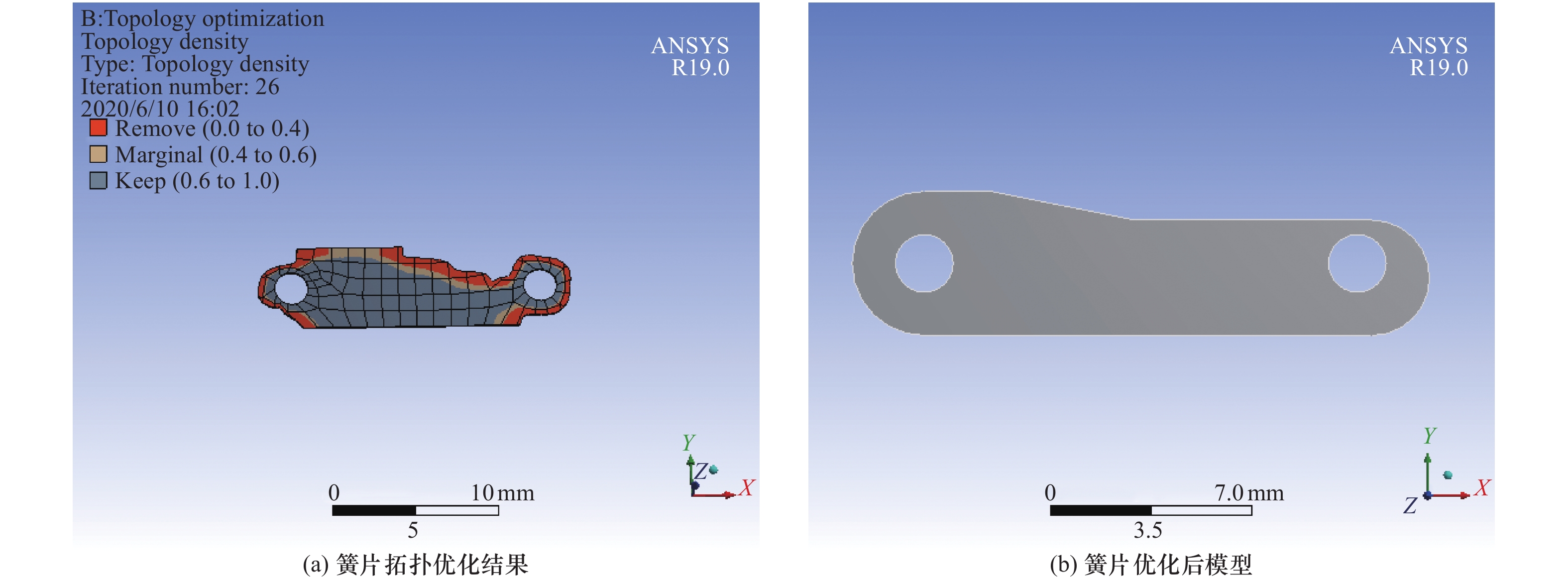

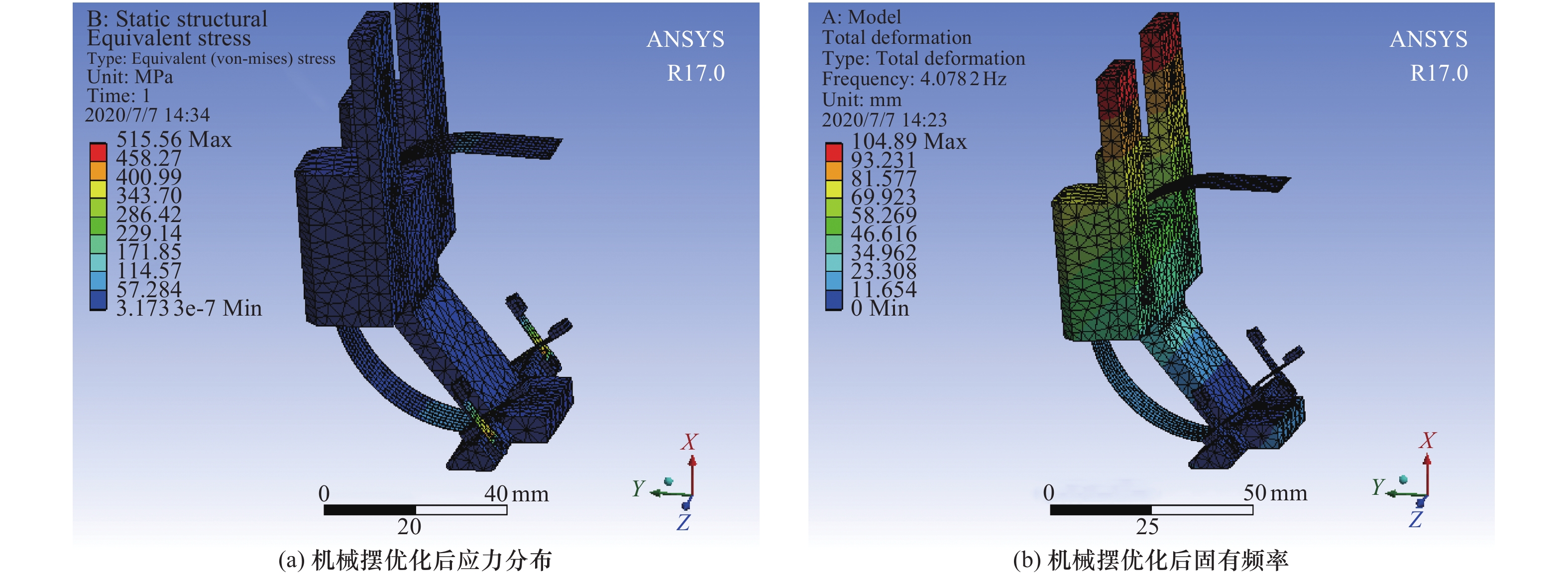

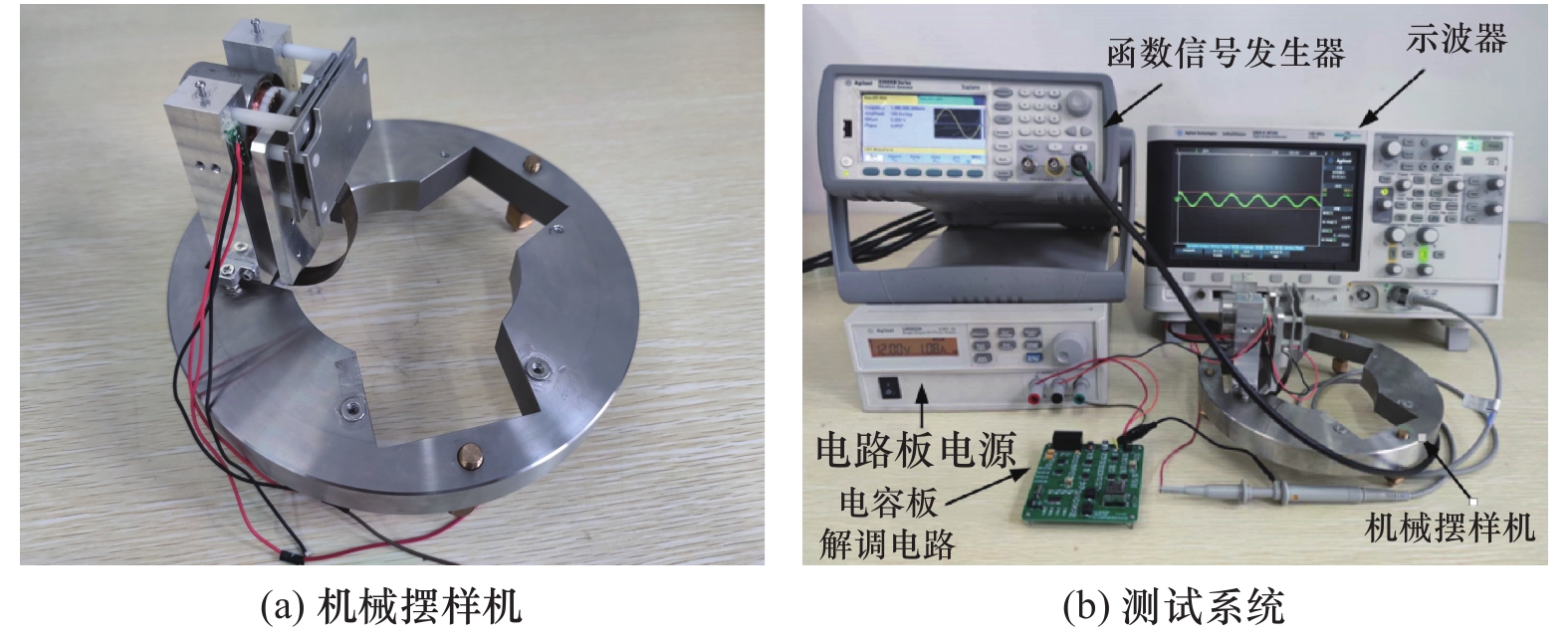

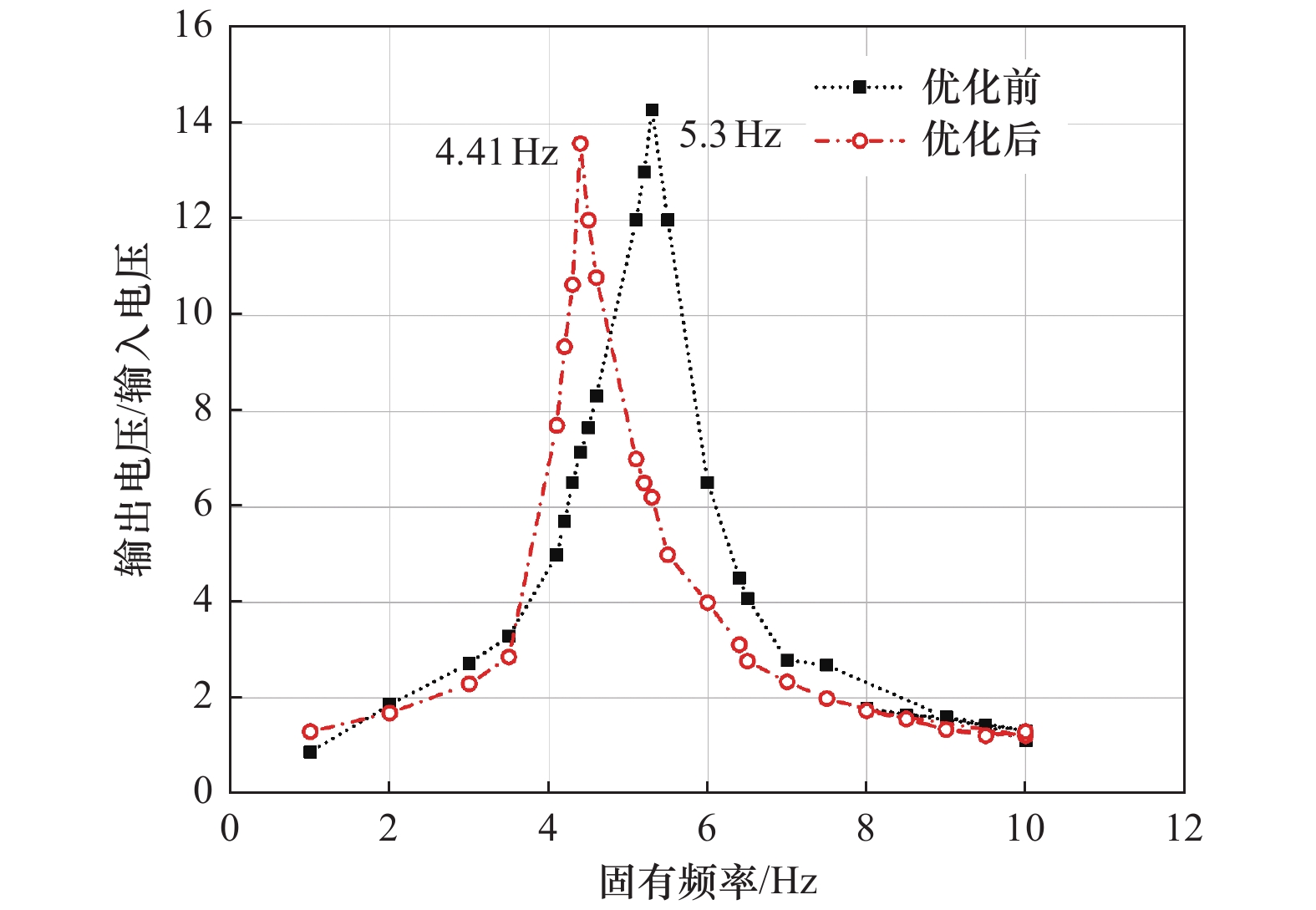

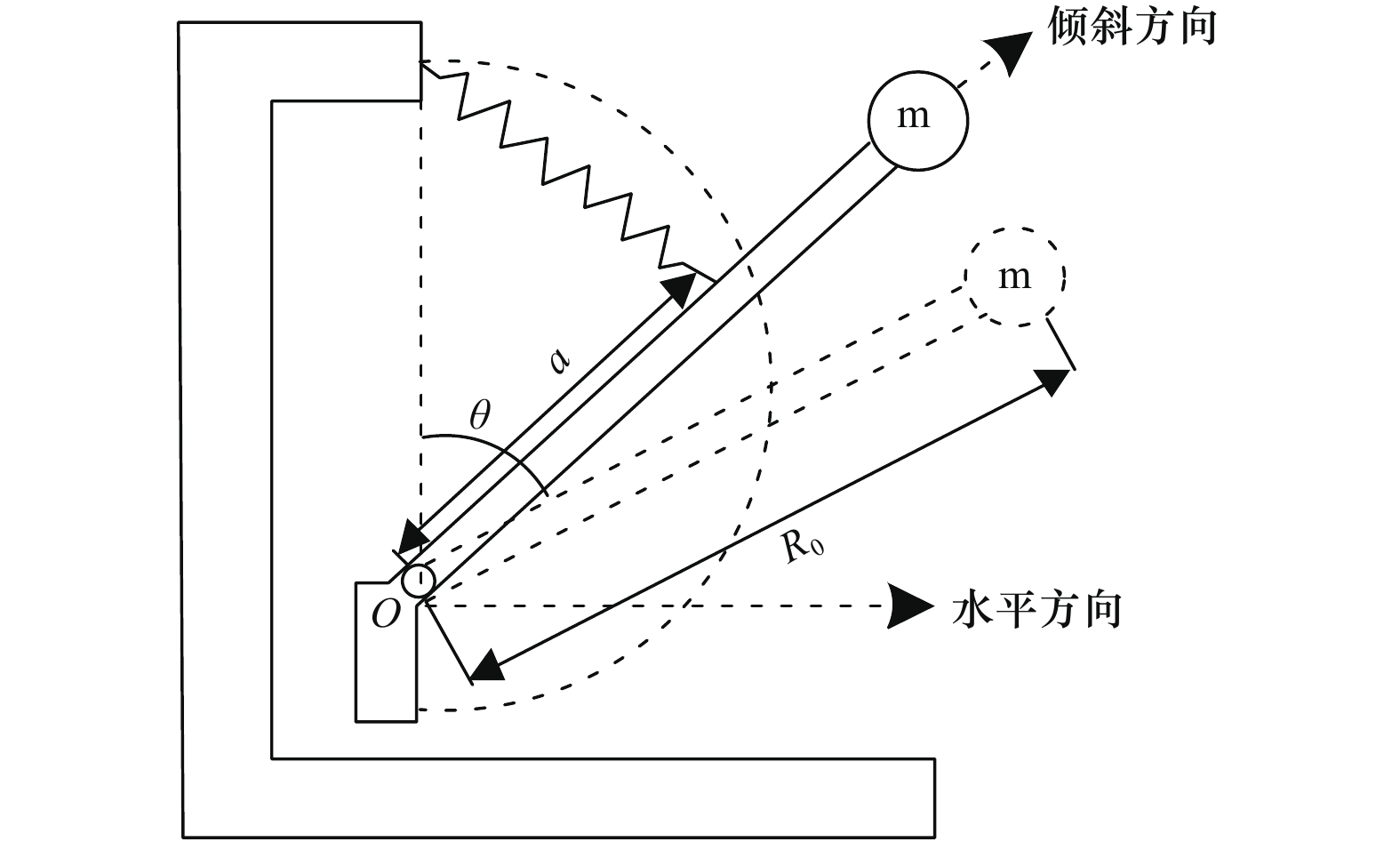

摘要: 地震计可对地震信息进行实时采集与记录,在地震预测和地震灾后监测中发挥了重要作用。本文针对差容式地震计机械摆固有频率高的问题,采用有限元分析软件ANSYS建立机械摆有限元模型,对关键结构十字簧片进行静态和模态分析,并对簧片形状进行拓扑优化设计。采用正弦标定法对优化前后机械摆固有频率进行测量。试验结果表明:优化后实际机械摆固有频率降低了17%,由5.3 Hz降为4.4 Hz,证明了优化设计的可行性。Abstract: Seismometer can collect and record seismic information in real time, which plays an important role in earthquake prediction and post disaster monitoring. Aiming at the problem of high natural frequency of mechanical pendulum of differential capacitance seismometer, the finite element model of mechanical pendulum is established by using ANSYS simulation software. The static and modal analysis of key structure cross spring is carried out, and the shape of spring is topologically optimized. The sine calibration method is used to measure the natural frequency of the mechanical pendulum before and after optimization. The experimental results show that the natural frequency of the actual mechanical pendulum after optimization is reduced by 17%, from 5.3 Hz to 4.4 Hz, which proves the feasibility of the optimization design.

-

表 1 机械摆网格划分

Table 1. Mesh generation of mechanical pendulum

零件名称 网格划分方式 单元 单元尺寸/mm 质量块 MultiZone Hexa 2.0 摆动支架 Automatic Default 2.0 十字簧片 MultiZone Hexa 1.0 支撑簧片 MultiZone Hexa 2.0 表 2 材料参数

Table 2. Material parameters

材料名称 弹性模量/GPa 泊松比 密度/ kg·m−3 零件名称 黄铜 100.00 0.35 7 600 质量块 铍青铜 105.14 0.30 8 300 支撑簧片、十字簧片 铝 71.00 0.33 1 050 摆动支架 -

[1] 蔡萌, 顾亮, 2014. 分网方式对齿根应力的影响研究. 机械设计与制造, (8): 8—11. doi: 10.3969/j.issn.1001-3997.2014.08.003Cai M., Gu L., 2014. The influence study of grid division ways to gear-tooth root stress. Machinery Design & Manufacture, (8): 8—11. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1001-3997.2014.08.003 [2] 陈瑛, 宋俊磊, 2013. 地震仪的发展历史及现状综述. 地球物理学进展, 28(3): 1311—1319. doi: 10.6038/pg20130324Chen Y., Song J. L., 2013. Review of the development history and present situation on seismographs. Progress in Geophysics, 28(3): 1311—1319. (in Chinese) doi: 10.6038/pg20130324 [3] 杜青, 2018. 低温簧片加速度计结构的设计与仿真. 武汉: 华中科技大学.Du Q., 2018. Design and simulation of reed-accelerometer in the liquid helium environment. Wuhan: Huazhong University of Science & Technology. (in Chinese) [4] 刘洋君, 2009. 基于KS-1型摆的宽频带电子反馈地震计的试验与研究. 北京: 中国地震局地震预测研究所.Liu Y. J., 2009. The experiments and studies on broadband electric feedback seismometer based on KS-1 pendulum. Beijing: Institute of Earthquake Prediction, China Seismological Bureau. (in Chinese) [5] 马洁美, 滕云田, 周鹤鸣等, 2010. 斜对称轴结构的差分电容式地震计研制. 传感技术学报, 23(5): 651—655.Ma J. M., Teng Y. T., Zhou H. M., et al., 2010. The design of differential-capacitance seismometer with tilting axis of symmetry. Chinese Journal of Sensors and Actuators, 23(5): 651—655. (in Chinese) [6] 潘洪良, 2006. 基于ODS与随机子空间的模态分析研究. 哈尔滨: 哈尔滨工业大学.Pan H. L., 2006. Modal analysis based on ODS and stochastic subspace identification. Harbin: Harbin Institute of Technology. (in Chinese) [7] 王平, 张国玉, 刘家燕等, 2014. 机载光电平台内框架拓扑优化设计. 机械工程学报, 50(13): 135—141. doi: 10.3901/JME.2014.13.135Wang P., Zhang G. Y., Liu J. Y., et al., 2014. Topology optimization design for inner frame of airborne electro-optical platform. Journal of Mechanical Engineering, 50(13): 135—141. (in Chinese) doi: 10.3901/JME.2014.13.135 [8] 王兴东, 刘灿灿, 李友荣等, 2017. 热镀锌线沉没辊装置振动分析与结构优化. 华中科技大学学报(自然科学版), 45(12): 118—122.Wang X. D., Liu C. C., Li Y. R., et al., 2017. Research on vibration analysis and structure optimization of sink roll in hot-dip galvanizing line. Journal of Huazhong University of Science & Technology (Nature Science Edition), 45(12): 118—122. (in Chinese) [9] 王余伟, 韩进, 张勇等, 2013. 用于反馈地震计的新一代机械摆. 地震地磁观测与研究, 34(1—2): 199—204.Wang Y. W., Han J., Zhang Y., et al., 2013. New mechanical pendulum for feedback seismometer. Seismological and Geomagnetic Observation and Research, 34(1—2): 199—204. (in Chinese) [10] Yang D. P., Li N. R., Liu C. Y., et al., 2014. Note: improving the performance of a geophone through suspension system configuration. Review of Scientific Instruments, 85(12): 126104. doi: 10.1063/1.4897183 [11] Yao Z. J., Duan Y. L., Li L. X., et al., 2019. Bandwidth extension of seismometer by using a novel topology leaf spring. Review of Scientific Instruments, 90(7): 076109. doi: 10.1063/1.5097026 -

下载:

下载: