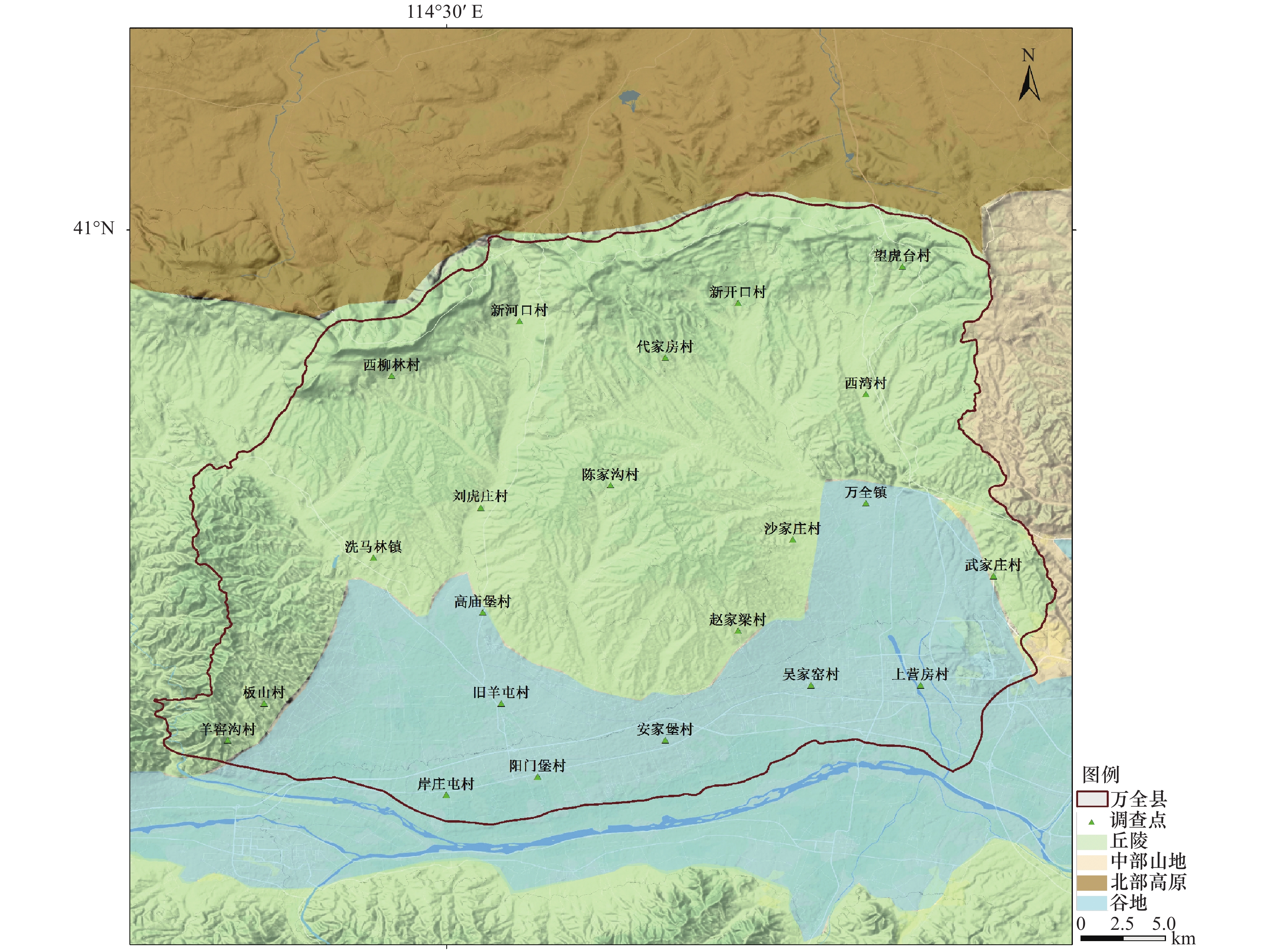

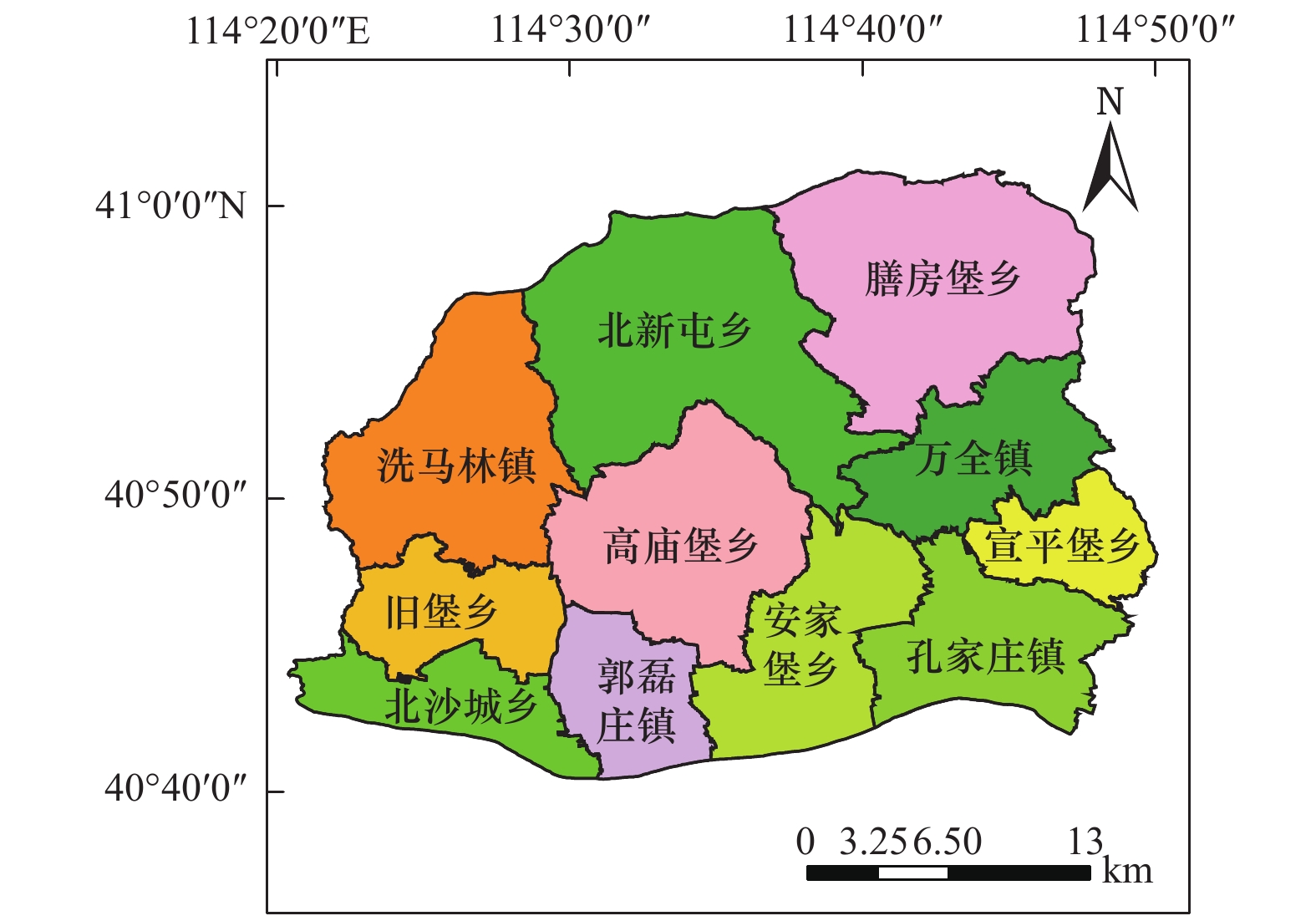

Analysis of Seismic Capacity of Buildings Based on Remote Sensing ImageTaking Zhangjiakou Wanquan District as An Example

-

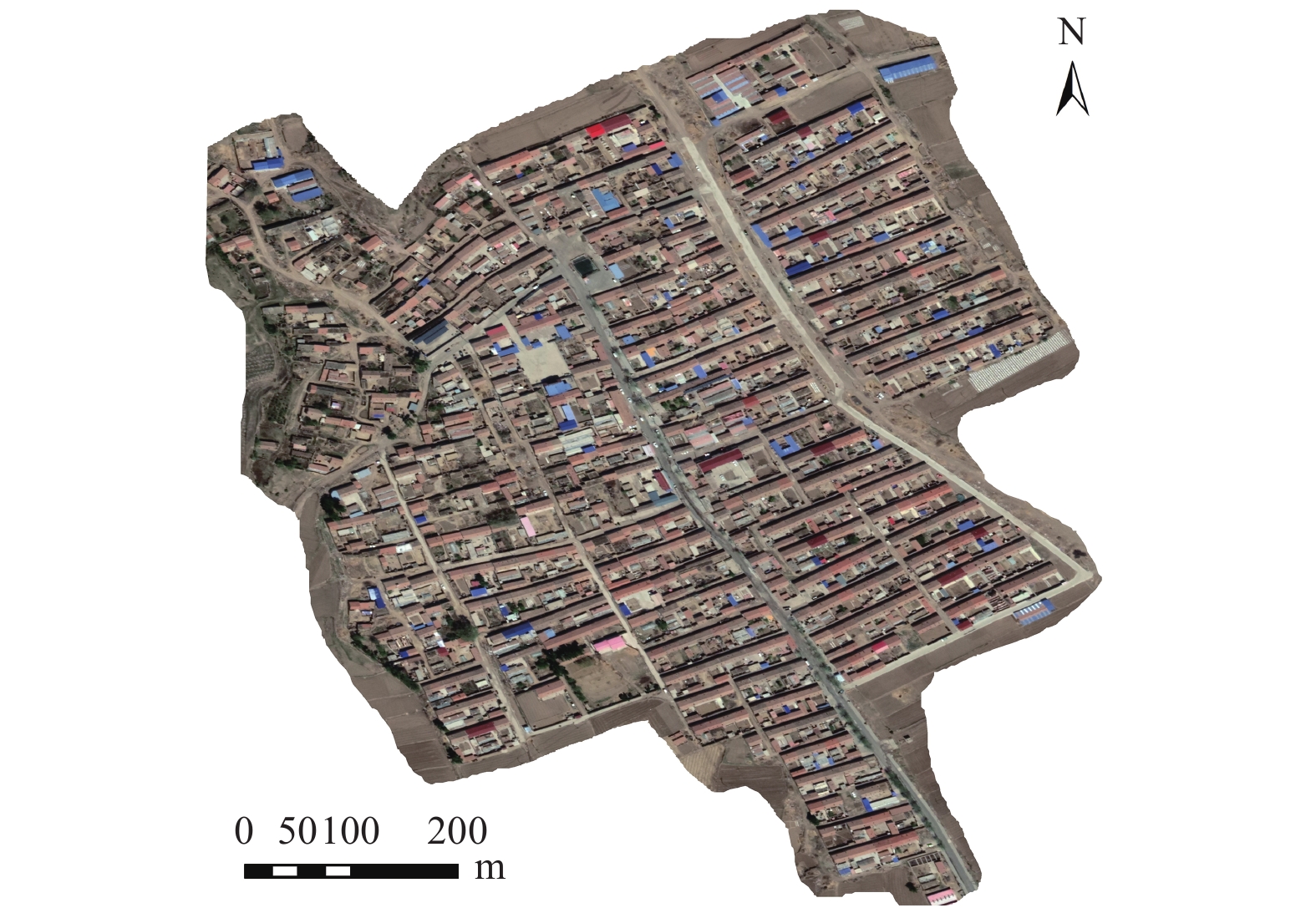

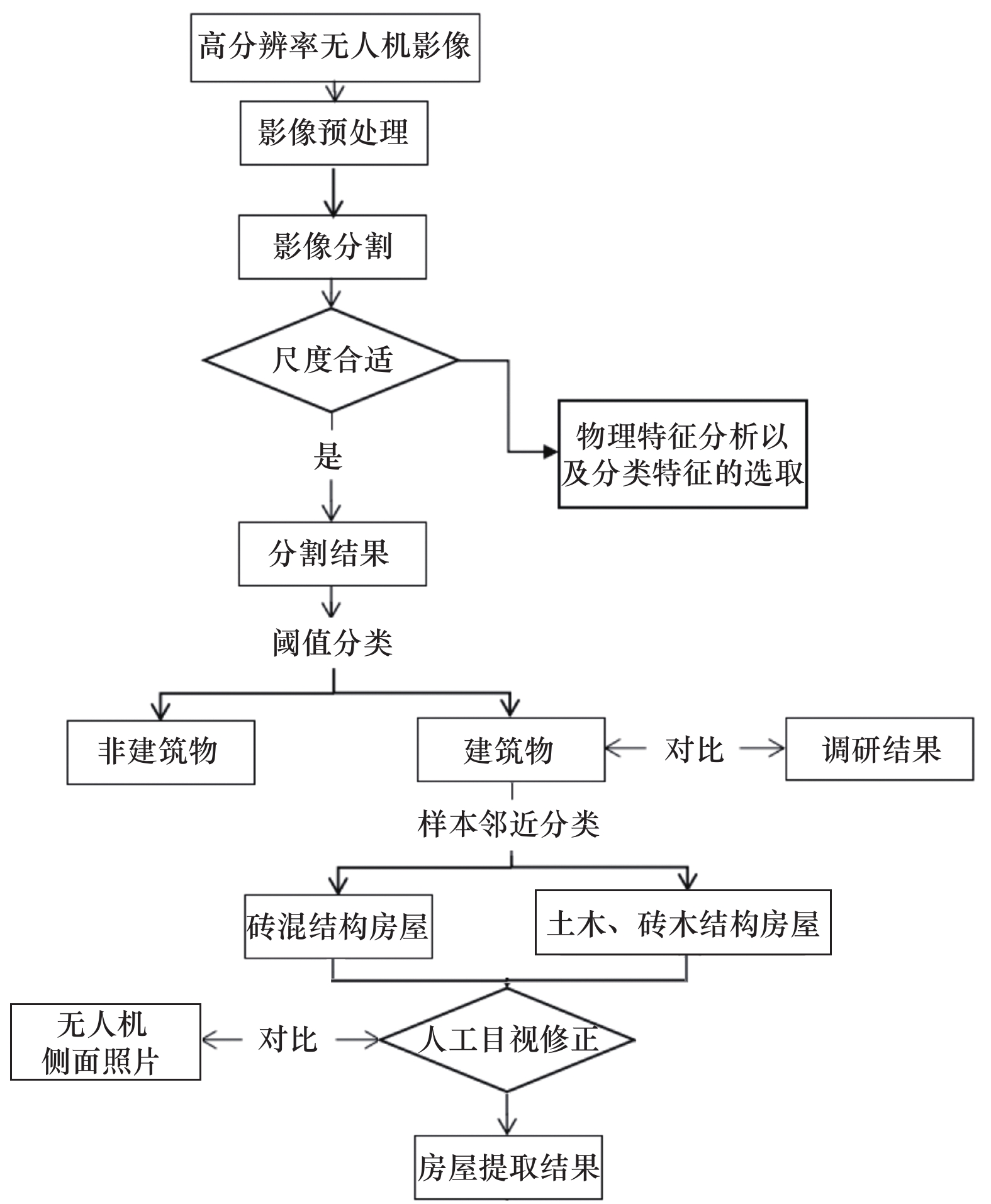

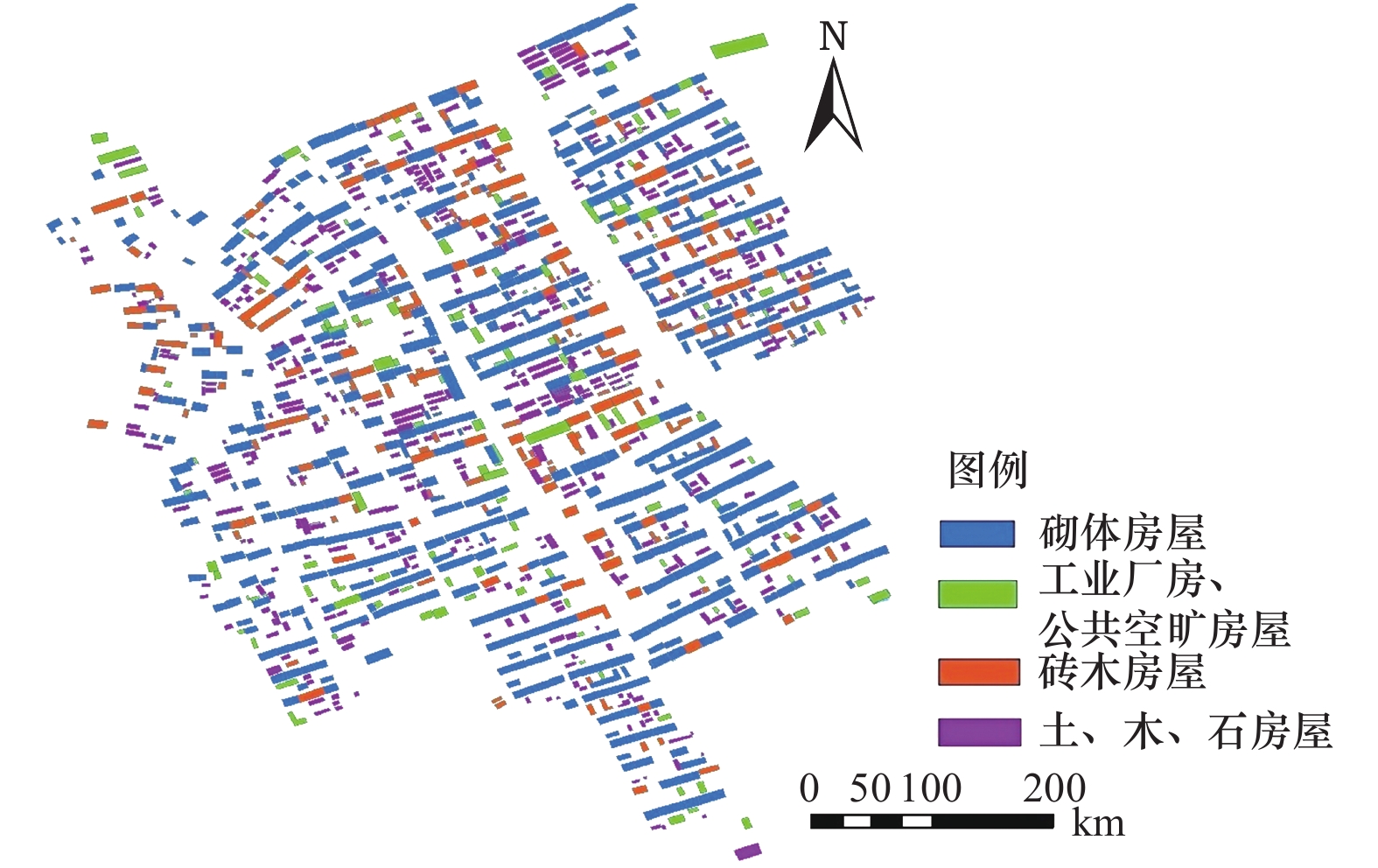

摘要: 据震害统计,房屋抗震能力是影响灾害的主要因素,抗震能力一般由房屋抗震设防水平、结构类型、建造年代和房屋层数等因素决定,通过对房屋抗震能力的综合评定,以便采取更有针对性的地震灾害对策。本文通过遥感影像实现房屋基本信息的快速提取,提高房屋结构类型获取的便捷性,具有较高的准确度和可靠度,并利用抽样调查得到张家口万全区房屋建造年代和层数分布特点,结合当地抗震设防水平,建立房屋抗震能力指数指标体系,阐述房屋抗震能力现状,为地震灾害损失评估、风险普查、风险区划等工作提供参考。Abstract: According to the statistics of earthquake damage, the anti-seismic capacity of buildings is the main factor affecting the disaster. The anti-seismic capacity is generally determined by the level of anti-seismic fortification, the type of structure, the construction age and the number of floors of buildings. Through the comprehensive evaluation of the anti-seismic capacity of buildings, we can take more targeted earthquake disaster countermeasures. In this paper, the basic information of buildings is extracted quickly by remote sensing image, which improves the convenience of obtaining the type of building structure, and has high accuracy and reliability. The distribution characteristics of building construction age and story number are obtained by sampling survey in Wanquan District of Zhangjiakou. Combined with the local seismic fortification level, the index system of building seismic capacity is established, and the current situation of building seismic capacity is expounded, It is of great significance for earthquake disaster loss assessment, risk census and risk zoning.

-

表 1 22个调查点房屋信息

Table 1. House area summary o for 22 survey points

序号 调查点 砌体结构房屋

面积/m2砖木结构

房屋面积/m²土、木、石结构房屋

面积/m2序号 调查点 砌体结构

房屋面积/m2砖木结构

房屋面积/m2土、木、石结构房屋

面积/m21 新河口村 17 181 40 492 14 168 12 上营房村 49 995 16 078 7 481 2 代家房村 7 335 15 503 3 693 13 西柳林村 2 044 5 492 821 3 西湾村 1 727 3 121 709 14 洗马林镇 263 798 98 653 54 821 4 武家庄村 48 671 111 185 31 716 15 万全镇 36 337 13 895 3 686 5 新开口村 70 999 44 171 13 381 16 沙家庄村 69 798 21 931 8 306 6 望虎台村 7 107 7 934 3 042 17 陈家沟村 20 917 43 403 15 590 7 刘虎庄村 15 150 39 950 13 182 18 高庙堡村 212 719 84 412 50 936 8 板山村 19 045 8 172 9 802 19 羊窖沟村 48 847 44 772 9 339 9 阳门堡村 124 920 130 124 42 232 20 岸庄屯村 84 151 109 636 21 021 10 旧羊屯村 124 071 127 114 43 988 21 安家堡村 277 443 92 840 50 190 11 吴家窑村 40 342 13 275 5 845 22 赵家梁村 55 479 21 807 19 234 表 2 A类房屋震害矩阵(%)

Table 2. Earthquake damage matrix of A type buildings(Unit:%)

破坏等级 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 基本完好 32.00 16.50 7.00 2.50 0 轻微破坏 26.50 18.50 12.00 8.50 1.50 中等破坏 22.50 20.00 16.50 14.00 7.50 严重破坏 16.50 26.00 27.00 25.00 18.50 毁坏 2.50 19.00 37.50 50.00 72.50 表 3 B类房屋震害矩阵(%)

Table 3. Earthquake damage matrix of B type buildings(Unit:%)

破坏等级 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 基本完好 47.35 26.85 11.53 7.45 1.98 轻微破坏 27.09 21.01 15.94 10.36 4.48 中等破坏 15.83 21.88 22.43 17.29 11.45 严重破坏 7.84 20.84 29.90 25.97 17.28 毁坏 1.89 9.42 20.20 38.93 64.81 表 4 C类房屋震害矩阵(%)

Table 4. Earthquake damage matrix of C type buildings(Unit:%)

破坏等级 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 基本完好 56.11 42.49 25.59 13.47 2.85 轻微破坏 27.76 23.75 21.43 16.76 7.30 中等破坏 10.89 16.65 21.58 23.16 17.40 严重破坏 4.29 12.38 20.36 22.15 24.86 毁坏 0.96 4.73 11.04 24.46 47.59 表 5 D类房屋震害矩阵(%)

Table 5. Earthquake damage matrix of D type buildings(Unit:%)

破坏等级 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 基本完好 69.29 67.24 53.28 33.65 10.96 轻微破坏 24.91 21.71 23.33 23.41 16.14 中等破坏 4.62 7.56 14.40 22.22 25.53 严重破坏 1.06 2.80 6.67 13.67 26.27 毁坏 0.12 0.69 2.32 7.05 21.10 表 6 建造年代修正参考值

Table 6. Reference value of building age correction

建造年代 1979年以前 1980—1989年 1990—1999年 2000—2019年 修正值 0.700 0.800 0.934 1.000 表 7 层数修正参考值

Table 7. Corrected reference value of layers

层数 平房 2~6层 7层以上 修正值 0.822 0.863 1.000 表 8 建筑物抗震能力等级划分

Table 8. Classification of seismic capacity of buildings

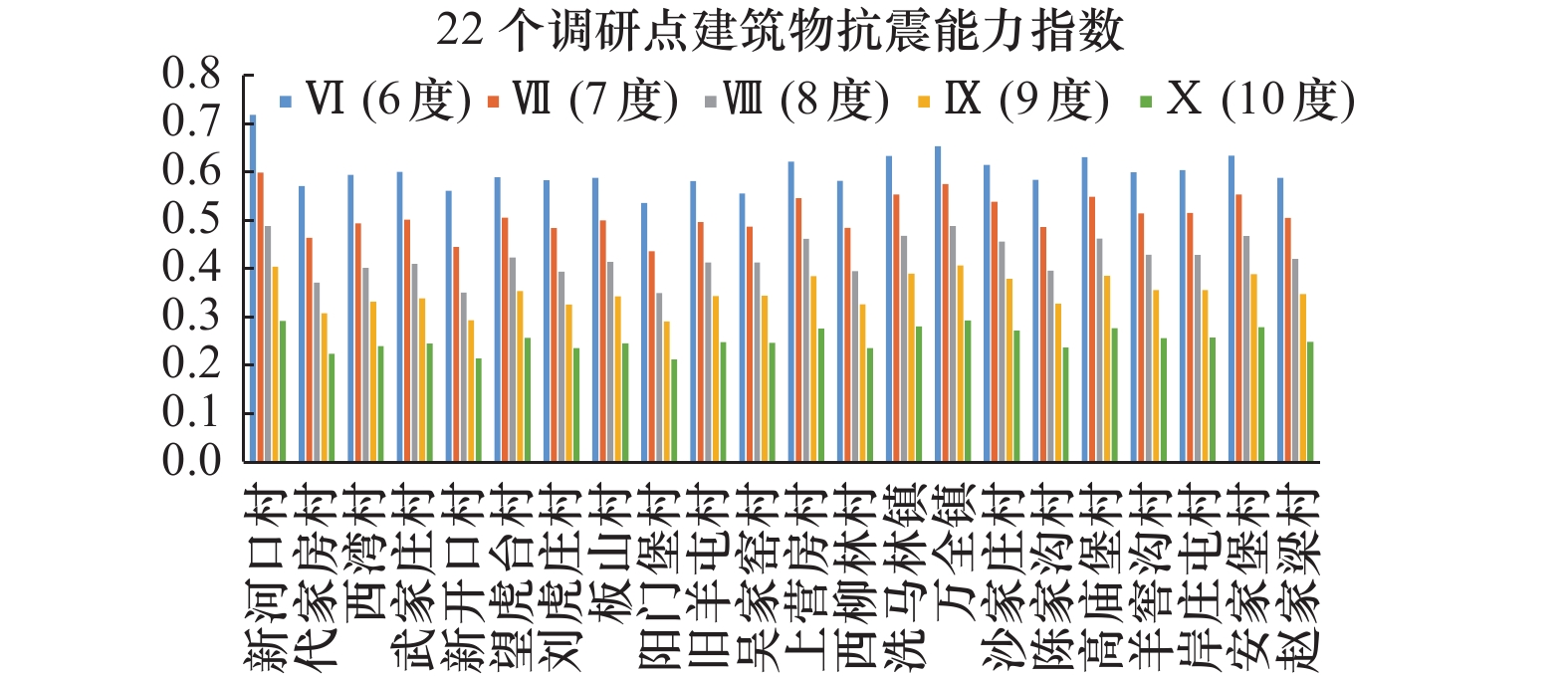

建筑物抗震能力分级 优良 中等 差 范围 $ 0.8 \leqslant IL < 1$ $ 0.6 \leqslant IL < 0.8$ $ IL < 0.6$ 表 9 22个调查点房屋抗震能力指数

Table 9. Seismic capacity index of 22 survey points

调查点 新河口村 代家房村 西湾村 武家庄村 新开口村 望虎台村 刘虎庄村 板山村 阳门堡村 旧羊屯村 吴家窑村 结构类型 A类房屋 0.1851 0.3616 0.1348 0.1590 0.7604 0.1640 0.1855 0.2562 0.3438 0.1460 0.0940 B类房屋 0.5416 0.5368 0.6266 0.5574 0.1934 0.4278 0.5622 0.2136 0.5814 0.4219 0.2135 C类房屋 0.2632 0.1016 0.2386 0.2694 0.0462 0.2543 0.2523 0.5302 0.0515 0.3496 0.5876 D类房屋 0.0101 0 0 0.0142 0 0.1539 0 0 0.0233 0.0825 0.1049 建造年代 1979年以前 0.1234 0.1163 0.1047 0.1211 0.1011 0.1798 0.1221 0.1246 0.3563 0.1452 0.1254 1980—1989年 0.3164 0.3397 0.3451 0.3385 0.1384 0.3269 0.3199 0.3144 0.2364 0.3749 0.3154 1990—1999年 0.3423 0.3543 0.2456 0.3521 0.5916 0.3164 0.3384 0.3287 0.2963 0.3465 0.3336 2000—2019年 0.2179 0.1897 0.3046 0.1885 0.1689 0.1769 0.2196 0.2323 0.111 0.1334 0.2256 层数 平房 0.9659 0.9975 0.9834 0.7489 0.9746 0.8461 0.9644 0.9784 0.8831 0.8313 0.7290 3层以下楼房 0.0341 0.0025 0.0166 0.1746 0.0254 0.1539 0.0356 0.0216 0.1169 0.1569 0.1846 4层以上楼房 0 0 0 0.0765 0 0 0 0 0 0 0 调查点 上营房村 西柳林村 洗马林镇 万全镇 沙家庄村 陈家沟村 高庙堡村 羊窖沟村 岸庄屯村 安家堡村 赵家梁村 结构类型 A类房屋 0.0952 0.0969 0.1287 0.0674 0.0809 0.1908 0.1447 0.0894 0.0956 0.1165 0.1834 B类房屋 0.2046 0.6482 0.2316 0.2541 0.2136 0.5312 0.2398 0.4286 0.4986 0.2155 0.2080 C类房屋 0.5966 0.2549 0.5236 0.5461 0.6189 0.2780 0.5123 0.4131 0.3264 0.5784 0.6086 D类房屋 0.1036 0 0.1161 0.1324 0.0865 0 0.1032 0.0689 0.0794 0.0896 0 建造年代 1979年以前 0.1033 0.1661 0.093 0.0454 0.0765 0.1215 0.0821 0.0965 0.1569 0.1023 0.1651 1980—1989年 0.2985 0.3216 0.3469 0.2947 0.3621 0.3946 0.3416 0.3765 0.3263 0.2989 0.3547 1990—1999年 0.3045 0.3611 0.3136 0.3399 0.3611 0.3108 0.3656 0.3248 0.3625 0.3516 0.2812 2000—2019年 0.2937 0.1512 0.2465 0.3200 0.2003 0.1731 0.2107 0.2022 0.1543 0.2472 0.1990 层数 平房 0.8558 0.9347 0.6725 0.6214 0.8764 0.9036 0.6652 0.8996 0.8088 0.7102 0.9658 3层以下楼房 0.1442 0.0653 0.2036 0.2158 0.1236 0.0964 0.1879 0.1004 0.1123 0.1695 0.0342 4层以上楼房 0 0 0.1239 0.1628 0 0 0.1469 0 0.0789 0.1203 0 表 10 万全区房屋抗震能力指数

Table 10. Seismic capacity index of buildings in Wanquan district

结构类型 A类其他房屋 0.135 8 B类旧式房屋 0.380 7 C类砌体房屋 0.411 9 D类砌体房屋 0.062 2 建造年代 1979年以前 0.118 6 1980—1989年 0.343 1 1990—1999年 0.332 8 2000—2019年 0.239 4 层数 平房 0.827 5 3层以下楼房 0.123 7 4层以上楼房 0.048 8 -

[1] 窦爱霞, 王晓青, 丁香等, 2012. 遥感震害快速定量评估方法及其在玉树地震中的应用. 灾害学, 27(3): 75—80. doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2012.03.016Dou A. X., Wang X. Q., Ding X., et al., 2012. Quantitative methods of rapid earthquake damage assessment using remote sensing and its application in Yushu earthquake. Journal of Catastrophology, 27(3): 75—80. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2012.03.016 [2] 郭建兴, 张宇翔, 姬建中等, 2020. 利用居民地建筑物数据和高分遥感影像评估地震烈度的方法初探. 地震地质, 42(4): 968—980. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2020.04.013Guo J. X., Zhang Y. X., Ji J. Z., et al., 2020. A preliminary study on the method of seismic intensity assessment based on residential building data and high resolution remote sensing images. Seismology and Geology, 42(4): 968—980. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2020.04.013 [3] 胡勇, 张孝成, 马泽忠等, 2016. 无人机遥感影像中农村房屋信息快速提取. 国土资源遥感, 28(3): 96—101.Hu Y., Zhang X. C., Ma Z. Z., et al., 2016. Rural residential area extraction from UAV remote sensing imagery. Remote Sensing for Land Resources, 28(3): 96—101. (in Chinese) [4] 姜立新, 帅向华, 聂高众等, 2012. 地震应急指挥协同技术平台设计研究. 震灾防御技术, 7(3): 294—302. doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2012.03.008Jiang L. X., Shuai X. H., Nie G. Z., et al., 2012. Study on the design of earthquake emergency command collaboration technology platform. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 7(3): 294—302. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2012.03.008 [5] 李昌珑, 李宗超, 吕红山等, 2019. 基于三维图像模式识别的西藏东南部地震灾害损失风险评估. 地球物理学报, 62(1): 393—410. doi: 10.6038/cjg2019M0360Li C. L., Li Z. C., Lv H. S., et al., 2019. Seismic disaster loss risk assessment for southeastern Tibet based on 3D image pattern recognition. Chinese Journal of Geophysics, 62(1): 393—410. (in Chinese) doi: 10.6038/cjg2019M0360 [6] 李皓, 张合, 吕国军, 2018. 基于遥感影像的建筑数据构建研究. 震灾防御技术, 13(1): 168—176. doi: 10.11899/zzfy20180115Li H., Zhang H., Lv G. J., 2018. Construction of building data based on remote sensing images. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 13(1): 168—176. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20180115 [7] 李书进, 毛羚, 陶礼龙等, 2010. 湖北农村民居抗震性能调查与分析. 震灾防御技术, 5(1): 116—124. doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2010.01.014Li S. J., Mao L., Tao L. L., et al., 2010. Seismic performance investigation and analysis of rural buildings in Hubei province. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 5(1): 116—124. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2010.01.014 [8] 刘贾贾, 刘志辉, 刘龙等, 2019. 基于遥感影像的农村建筑物分类. 华北地震科学, 37(4): 65—72. doi: 10.3969/j.issn.1003-1375.2019.04.012Liu J. J., Liu Z. H., Liu L., et al., 2019. Classification of rural buildings in Zhangjiakou area based on remote sensing images. North China Earthquake Sciences, 37(4): 65—72. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1003-1375.2019.04.012 [9] 刘贾贾, 刘志辉, 刘龙等, 2021. 基于遥感影像的城镇建筑物分类. 测绘与空间地理信息, 44(1): 130—133. doi: 10.3969/j.issn.1672-5867.2021.01.036Liu J. J., Liu Z. H., Liu L., et al., 2021. Classification of town buildings based on remote sensing images. Geomatics & Spatial Information Technology, 44(1): 130—133. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1672-5867.2021.01.036 [10] 刘莉, 2009. 城市防震减灾能力标定及可接受风险研究. 哈尔滨: 中国地震局工程力学研究所.Liu L., 2009. Calibration capability of the urban seismic prevention and disaster mitigation & research on acceptable risk level. Harbin: Institute of Engineering Mechanics, CEA. (in Chinese) [11] 刘龙, 刘志辉, 刘晓丹等, 2019. 张北地区农村房屋抗震性能分析. 华北地震科学, 37(2): 82—88. doi: 10.3969/j.issn.1003-1375.2019.02.013Liu L., Liu Z. H., Liu X. D., et al., 2019. Analysis of the seismic performance of rural houses in the areas of Zhangbei. North China Earthquake Sciences, 37(2): 82—88. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1003-1375.2019.02.013 [12] 马建, 常想德, 黄帅堂等, 2020. 无人机摄影技术在精河地震房屋震害定量评估中的应用. 震灾防御技术, 15(1): 208—215. doi: 10.11899/zzfy20200121Ma J., Chang X. D., Huang S. T., et al., 2020. Application of UAV photography technology in quantitative assessment of building damage of the Jinghe earthquake. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 15(1): 208—215. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20200121 [13] 茅远哲, 曹筠, 高晨等, 2019. 京西北地区地应变观测与小震震源机制解一致性研究. 中国地震, 35(4): 709—717. doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2019.04.011Mao Y. Z., Cao J., Gao C., et al., 2019. Consistency of ground strain observation and source mechanism solution of small earthquakes in northwest Beijing. Earthquake Research in China, 35(4): 709—717. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2019.04.011 [14] 聂高众, 陈建英, 李志强等, 2002. 地震应急基础数据库建设. 地震, 22(3): 105—112. doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2002.03.017Nie G. Z., Chen J. Y., Li Z. Q., et al., 2002. The construction of basic database for earthquake emergency response. Earthquake, 22(3): 105—112. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2002.03.017 [15] 帅向华, 姜立新, 刘钦等, 2009. 地震应急指挥技术系统设计与实现. 测绘通报, (7): 38—41, 54.Shuai X. H., Jiang L. X., Liu Q., et al., 2009. Earthquake emergency command system: design and implementation. Bulletin of Surveying and Mapping, (7): 38—41, 54. (in Chinese) [16] 王晓青, 丁香, 2004. 基于GIS的地震现场灾害损失评估系统. 自然灾害学报, 13(1): 118—125. doi: 10.3969/j.issn.1004-4574.2004.01.019Wang X. Q., Ding X., 2004. Estimation system of disastrous losses in seismic site based on GIS. Journal of Natural Disasters, 13(1): 118—125. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1004-4574.2004.01.019 [17] 谢礼立, 2006. 城市防震减灾能力的定义及评估方法. 地震工程与工程振动, 26(3): 1—10. doi: 10.3969/j.issn.1000-1301.2006.03.001Xie L. L., 2006. A method for evaluating cities' ability of reducing earthquake disasters. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 26(3): 1—10. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-1301.2006.03.001 [18] 张风华, 谢礼立, 范立础, 2004. 城市防震减灾能力评估研究. 地震学报, 26(3): 318—329. doi: 10.3321/j.issn:0253-3782.2004.03.011Zhang F. H., Xie L. L., Fan L. C., 2004. Study on Evaluation of cities' ability reducing earthquake disasters. Acta Seismologica Sinica, 26(3): 318—329. (in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:0253-3782.2004.03.011 [19] 张肖, 齐玉妍, 云萌等, 2019. 基于分量钻孔应变资料分析测区构造应变变化. 地震, 39(4): 76—83.Zhang X., Qi Y. Y., Yun M., et al., 2019. Analysis on changes of the tectonic strain in survey area based on multi-component borehole straingauge. Earthquake, 39(4): 76—83. (in Chinese) [20] 赵春霞, 钱乐祥, 2004. 遥感影像监督分类与非监督分类的比较. 河南大学学报(自然科学版), 34(3): 90—93.Zhao C. X., Qian L. X., 2004. Comparative study of supervised and unsupervised classification in remote sensing image. Journal of Henan University (Natural Science), 34(3): 90—93. (in Chinese) [21] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2009. GB/T 24335—2009 建(构)筑物地震破坏等级划分. 北京: 中国标准出版社.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, Standardization Administration, 2009. GB/T 24335—2009 Classification of earthquake damage to buildings and special structures. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) [22] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2011. GB/T 18208.4—2011 地震现场工作第4部分: 灾害直接损失评估. 北京: 中国标准出版社.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, Standardization Administration, 2011. GB/T 18208.4—2011 Post-earthquake field works—Part 4: assessment of direct loss. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) [23] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 2008. GB 50223—2008 建筑工程抗震设防分类标准. 北京: 中国建筑工业出版社.Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China, 2008. GB 50223—2008 Standard for classification of seismic protection of building constructions. Beijing: China Architecture & Building Press. (in Chinese) [24] 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2010. GB 50011—2010 建筑抗震设计规范(附条文说明)(2016年版). 北京: 中国建筑工业出版社.Ministry of Housing and Urban-Rural Development of the People’s Republic of China, General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China. 2010. GB 50011—2010 Code for seismic design of buildings. Beijing: China Architecture & Building Press. (in Chinese) [25] 周强, 邵峰, 孙柏涛, 2016. 江西村镇房屋抗震能力调查与分析. 地震工程与工程振动, 36(6): 188—197.Zhou Q., Shao F., Sun B. T., 2016. Investigation and analysis of seismic capacity of rural buildings in Jiangxi. Earthquake Engineering and Engineering Dynamics, 36(6): 188—197. (in Chinese) -

下载:

下载: