Vulnerability Analysis of Typical Dwellings in Tibet Based on Earthquake Damage Data

-

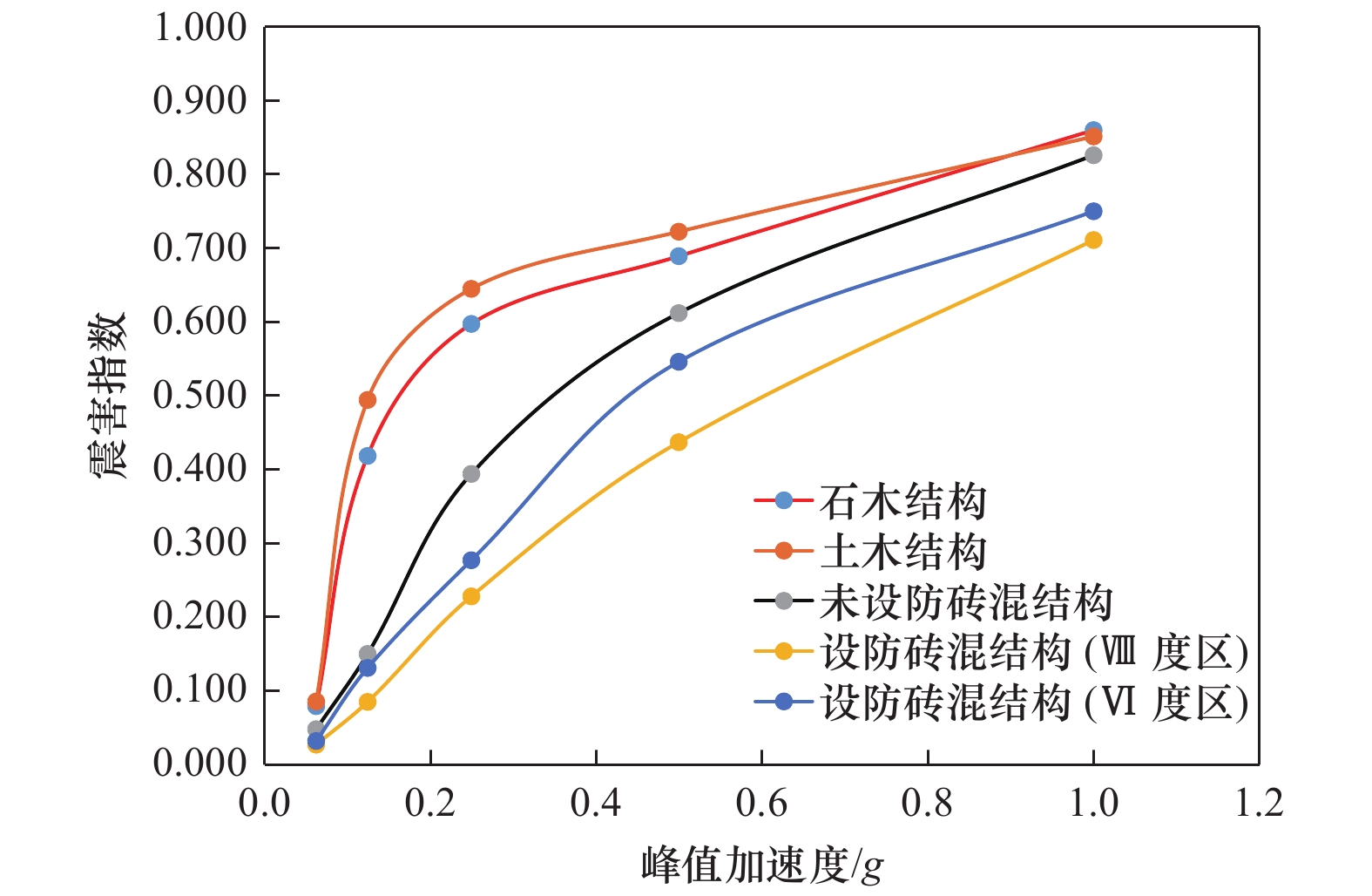

摘要: 我国的地震大多发生在农村地区,当地民居的抗震能力是评估地震灾害风险、确定地震保险方案的主要因素。本文基于近2000年以来西藏地区发生破坏性地震灾害的调查结果,总结了西藏地区土木结构和石木结构等民居的主要震害特点。在实际震例中,西藏民居的震害主要以Ⅵ度和Ⅶ度的数据为主,缺少Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ度的震害数据。本文采用经验震害矩阵推演方法,得出石木结构和土木结构震害矩阵和震害指数,并与未设防砖混结构标准震害矩阵和设防砖混结构震害矩阵震害指数进行对比,最终得到西藏地区主要民居震害指数与峰值加速度关系曲线。与未设防砖混结构相比,西藏地区石木结构和土木结构抗震能力较弱,其中土木结构抗震能力最弱。Abstract: Most earthquakes in China occur in vast rural areas, and the seismic capacity of local dwellings is a major factor in assessing the risk of seismic hazards and determining earthquake insurance schemes. This paper summarizes the main characteristics of seismic damage of residential dwellings in Tibetan areas, such as civil and stone structures, based on the results of destructive seismic hazard surveys that have occurred in Tibetan areas since the last 2000 years. In the actual earthquake cases, the seismic damage of Tibetan dwellings is mainly based on the data of VI and VII degrees, and the data of VIII, IX and X degrees are missing. In this paper, we used the empirical damage matrix derivation method to derive the damage matrices and damage indices for stone and wood structures and civil structures, and compared them with the standard damage matrices for unprotected brick and mortar structures and the damage indices for protected brick and mortar structures, and finally obtained the relationship curves between the damage indices and peak accelerations for the major residential houses in Tibet. Compared with the unprotected brick-and-mortar structures, the seismic resistance of stone and wood structures in Tibetan area is weaker, and among them, the seismic resistance of wood structures is the weakest.1) 2西藏自治区地震局,2019. 2000~2019年西藏自治区破坏性地震灾害损失评估汇编.2) 3西藏地震现场工作队,2008.10.2008年10月6日西藏拉萨市当雄县6.6级地震灾害评估报告

-

表 1 2000~2019年西藏及周边震害损失

Table 1. List of the destructive earthquakes in and around Tibet from 2000—2019

序号 日期 经纬度 震源深度/

km震级/

M经济损失/

万元震害情况 地区 1 2003-08-18 95.6°E,29.6°N 8 5.7 4341.84 震区属经济欠发达地区,造成2人死亡 西藏波密与墨脱 2 2004-03-07 91.6°E,31.4°N 15 5.6 1462.00 震中位于班戈县与那曲县交界,造成5人受伤 西藏班戈、那曲与安多交界 3 2004-07-12 83.4°E,30.5°N 10 6.7 1622.17 震中位于高山无人区,震区属纯牧业地区,无人员伤亡 西藏仲巴县 4 2004-08-24 92.2°E,32.6°N — 5.8 83.38 震区属纯牧业地区,无人员伤亡 西藏安多县东北 5 2005-04-08 83.7°E,30.5°N 10 6.5 1034.20 震中位于吉拉乡一带,震区属纯牧业地区,无人员伤亡 西藏仲巴县 6 2005-06-02 94.8°E,29.1°N — 5.9 4187.40 震区属经济欠发达地区,无人员伤亡 西藏墨脱县 7 2008-01-09 85.2°E,32.5°N 33 6.9 500.00 震中区属牧区,无人员伤亡 西藏改则县 8 2008-10-06 90.3°E,29.8°N 8 6.6 41137.00 震中位于当雄县格达乡羊易村一带,

造成10人死亡西藏当雄县 9 2009-11-08 86.1°E,29.4°N 33 5.6 1547.00 震区属于牧区,无人员伤亡 西藏日喀则地区昂仁县北 10 2010-03-24 93.0°E,32.4°N 33 5.7 4058.22 震中位于乡镇附近,无人员伤亡 西藏那曲 11 2013-08-12 98.0°E,30.1°N 10 6.1 208242.00 震中为无人区,造成87人轻伤 西藏左贡县、芒康县交界 12 2015-04-25 84.7°E,28.2°N 20 8.1 1030200.00 受尼泊尔地震影响,西藏境内最高烈度为Ⅸ度,日喀则市受灾严重,震区位于乡镇,造成27人死亡 — 13 2017-11-18 95.0°E,29.8°N 10 6.9 19975.55 震中位于无人区,无人员伤亡 西藏林芝市米林县 14 2019-04-24 94.6°E,28.4°N 10 6.3 — 震中位于无人区,无人员伤亡 西藏墨脱县 表 2 石木结构和土木结构房屋破坏等级分类

Table 2. Destruction grade classification of stone-timber structure and civil structure

震害等级 震害描述 震害指数 基本完好 石木结构房屋个别墙体轻微裂缝,不加修理可继续使用;土木结构房屋个别墙体细裂 0.00~0.10 破坏 承重构件出现位移或倾斜;石木结构和土木结构房屋墙体明显开裂或严重开裂、

甚至局部倒墙。可修理,修理后可继续使用0.10~0.55 毁坏 石木结构和土木结构房屋两面以上墙体倒塌,屋盖掉落或完全倒塌;承重构件多数断裂或破坏严重,

结构濒于崩溃。修理困难或无法修复0.55~1.00 表 3 西藏地震石木结构破坏比(%)

Table 3. Damage ratio of stone-timber structure(Unit:%)

破坏等级 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 基本完好 75.47 9.68 — — — 破坏 24.40 66.36 — — — 毁坏 0.13 23.96 — — — 表 4 D类结构震害矩阵(单位:%)

Table 4. Earthquake damage matrix of type D structure(Unit:%)

破坏等级 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 基本完好 32.0 16.5 7.0 2.5 0 轻微破坏 26.5 18.5 12.0 8.5 1.5 中等破坏 22.5 20.0 16.5 14.0 7.5 严重破坏 16.5 26.0 27.0 25.0 17.5 毁坏 2.5 19.0 37.5 50.0 73.5 表 5 各烈度下震害指数均值

Table 5. The damage index expectation for five intensives

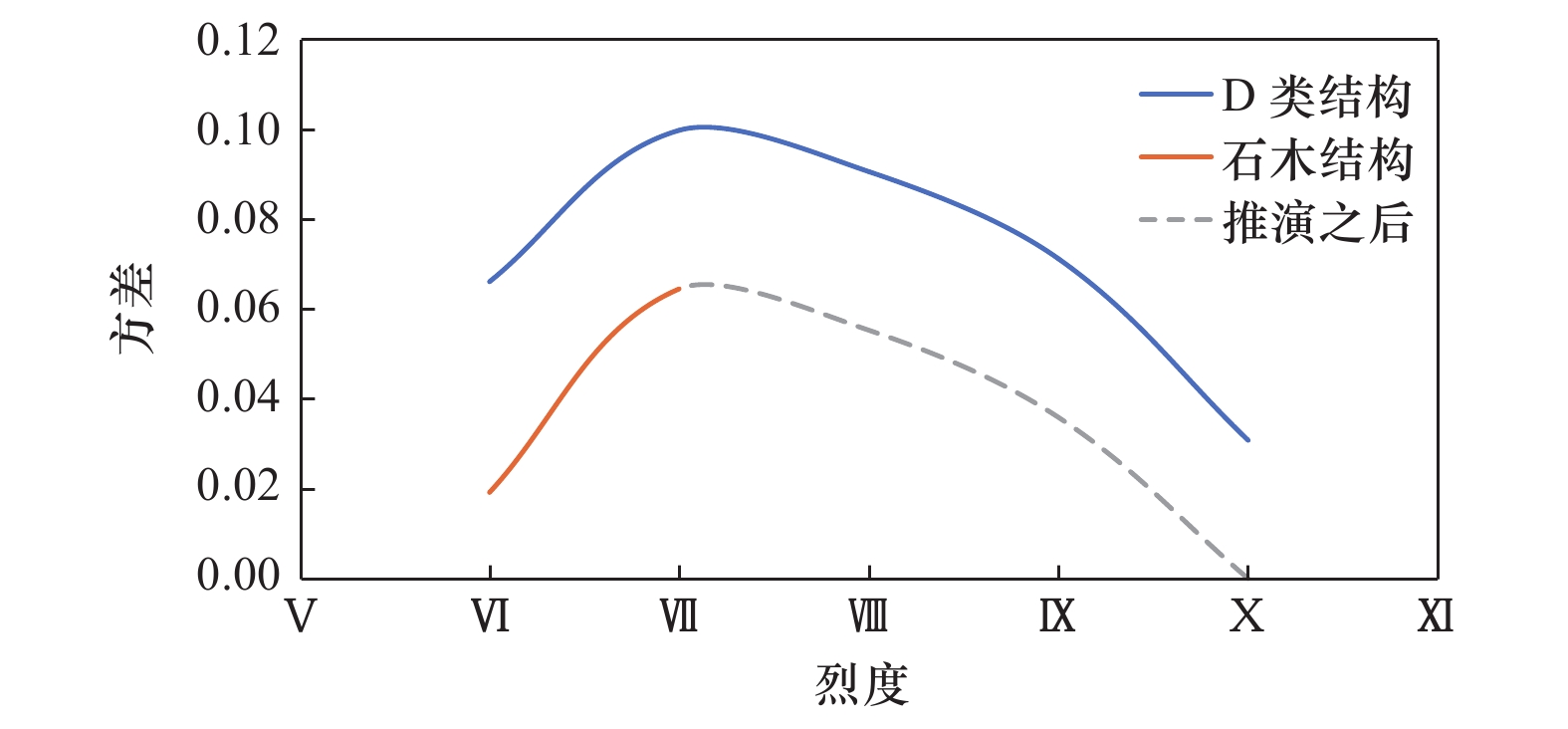

项目 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ D类结构 0.3275 0.4871 0.601 0.6606 0.7395 石木结构 0.1230 0.4021 — — — 表 6 各烈度下震害指数方差

Table 6. The damage index variance for five intensives

项目 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ D类结构 0.0744 0.0931 0.0782 0.0609 0.0335 石木结构 0.0193 0.0646 — — — 表 7 房屋建筑各破坏等级对应的震害指数

Table 7. seismic damage index of each damage class

破坏等级 基本完好 破坏 毁坏 震害指数 0.00 0.32 0.86 表 8 石木结构震害矩阵(%)

Table 8. Earthquake damage matrix of stone-timber structure(Unit:%)

破坏等级 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 基本完好 75.470 9.680 2.310 0.170 0.000 破坏 24.400 66.360 52.370 43.710 7.540 毁坏 0.130 23.960 45.320 56.660 92.460 震害指数 0.074 0.379 0.497 0.556 0.716 表 9 土木结构震害矩阵(%)

Table 9. Earthquake damage matrix of civil structure(Unit:%)

破坏等级 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 基本完好 74.430 10.270 2.870 0.560 0.000 破坏 24.890 51.370 39.600 31.410 1.590 毁坏 0.680 38.360 57.530 68.030 98.410 震害指数 0.085 0.494 0.621 0.686 0.851 表 10 各类结构震害指数对比

Table 10. Comparison of seismic damage indices for various types of structures

结构类型 地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 石木结构 0.079 0.418 0.567 0.636 0.828 土木结构 0.085 0.494 0.621 0.686 0.851 未设防砖混结构 0.048 0.150 0.394 0.612 0.826 设防砖混结构(Ⅷ度区) 0.027 0.085 0.228 0.437 0.711 设防砖混结构(Ⅵ度区) 0.032 0.131 0.277 0.546 0.750 表 11 地震动峰值加速度与地震烈度对照表

Table 11. Comparison table of peak ground acceleration and seismic intensity

地震烈度 Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ 地震动峰值加速度/g 0.040~0.090 0.090~0.180 0.180~0.350 0.350~0.710 0.710~1.410 平均加速度/g 0.063 0.125 0.250 0.500 1.000 -

[1] 巴桑次仁, 郭春明, 邓桂英等, 2009. 西藏当雄6.6级地震与仲巴6.8级地震震害特征分析. 高原地震, 21(3): 64—69. doi: 10.3969/j.issn.1005-586X.2009.03.011Basangciren, Guo C. M., Deng G. Y., et al., 2009. Analysis on seismic disaster characteristics of Dangxiong Ms6.6 and Zhongba Ms6.8 earthquakes in Xizang. Plateau Earthquake Research, 21(3): 64—69. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1005-586X.2009.03.011 [2] 国家市场监督管理总局, 国家标准化管理委员会, 2020. GB/T 17742—2020 中国地震烈度表. 北京: 中国标准出版社. [3] 胡少卿, 孙柏涛, 王东明等, 2007. 经验震害矩阵的完善方法研究. 地震工程与工程振动, 27(6): 46—50. doi: 10.3969/j.issn.1000-1301.2007.06.007Hu S. Q., Sun B. T., Wang D. M., et al., 2007. Approach to making empirical earthquake damage matrix. Journal of Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 27(6): 46—50. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-1301.2007.06.007 [4] 李秋容, 周英, 2018. 藏式石木结构民居震害形式分析及建议. 黑龙江科学, 9(16): 98—99. doi: 10.3969/j.issn.1674-8646.2018.16.047Li Q. R., Zhou Y., 2018. Analysis and suggestion of seismic damage forms of Tibetan stone-wood structures. Heilongjiang Science, 9(16): 98—99. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1674-8646.2018.16.047 [5] 李书进, 毛羚, 2010. 湖北农村民居现状调查与震害预测. 灾害学, 25(3): 139—144. doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2010.03.029Li S. J., Mao L., 2010. Status investigation and earthquake damage prediction of rural buildings in Hubei province. Journal of Catastrophology, 25(3): 139—144. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-811X.2010.03.029 [6] 邱舒睿, 高惠瑛, 2015. 青海省农居地震灾害易损性研究. 震灾防御技术, 10(4): 969—978. doi: 10.11899/zzfy20150415Qiu S. R., Gao H. Y., 2015. The research of rural dwelling's seismic vulnerability in Qinghai. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 10(4): 969—978. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20150415 [7] 孙柏涛, 陈洪富, 闫培雷等, 2014. 南北地震带房屋建筑抗震能力分区特征研究——以四川省为例. 土木工程学报, 47(S1): 6—10.Sun B. T., Chen H. F., Yan P. L., et al., 2014. Research on zoned characteristics of building seismic capacity along north south seismic belt-take Sichuan province as an example. China Civil Engineering Journal, 47(S1): 6—10. (in Chinese) [8] 涂伟荣, 谭平, 周福霖等, 2011. 房屋建筑抗震易损性分析方法研究综述. 华南地震, 31(1): 47—54. doi: 10.3969/j.issn.1001-8662.2011.01.006Tu W. R., Tan P., Zhou F. L., et al., 2011. State-of-art of seismic fragility analysis methods for building structure. South China Journal of Seismology, 31(1): 47—54. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1001-8662.2011.01.006 [9] 杨娜, 王龙, 刘爱文等, 2018. 青海东南部农村民居结构特点及抗震能力分析. 震灾防御技术, 13(1): 206—214. doi: 10.11899/zzfy20180119Yang N., Wang L., Liu A. W., et al., 2018. Structural characteristics and seismic capacity analysis of rural buildings in the southeast of Qinghai province. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 13(1): 206—214. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20180119 [10] 叶肇恒, 孟凡馨, 杨璐遥, 2019. 基于震害资料的四川省藏式房屋地震易损性研究. 华南地震, 39(1): 40—45.Ye Z. H., Meng F. X., Yang L. Y., 2019. Research on Seismic vulnerability of Tibetan folk houses in Sichuan province based on seismic hazard information. South China Journal of Seismology, 39(1): 40—45. (in Chinese) [11] 尹之潜, 1996. 结构易损性分类和未来地震灾害估计. 中国地震, 12(1): 49—55.Yin Z. Q., 1996. Classification of structure vulnerability and evaluating earthquake damage from future earthquake. Earthquake Research in China, 12(1): 49—55. (in Chinese) [12] 张戈, 2015. 东北地区生土民居地震易损性及空间分布研究. 哈尔滨: 中国地震局工程力学研究所.Zhang G., 2015. Research on seismic vulnerability and spatial distribution of earth dwellings in northeast China. Harbin: Institute of Engineering Mechanics, China Earthquake Administration. (in Chinese) [13] 赵世伟, 罗奇峰, 2010. 基于抽样调查的湖南四地区农村民居震害预测. 结构工程师, 26(5): 57—60. doi: 10.3969/j.issn.1005-0159.2010.05.010Zhao S. W., Luo Q. F., 2010. Earthquake damage prediction based on sampling investigation for rural housing in four regions of Hunan Province. Structural Engineers, 26(5): 57—60. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1005-0159.2010.05.010 [14] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2012. GB/T 18208.4-2011 地震现场工作 第4部分: 灾害直接损失评估. 北京: 中国标准出版社.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People's Republic of China, Standards Administration of China, 2012. GB/T 18208.4-2011 Post-earthquake field works—Part 4: assessment of direct loss. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) [15] 周光全, 2011. 云南地区简易房屋的震害指数研究. 地震研究, 34(1): 88—95. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2011.01.014Zhou G. Q., 2011. Seismic-damage Index of Simple-buildings in Yunnan. Journal of Seismological Research, 34(1): 88—95. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2011.01.014 -

下载:

下载: