Study on the Characteristics of the Earthquake Emergency Information Service Based on User Demands

-

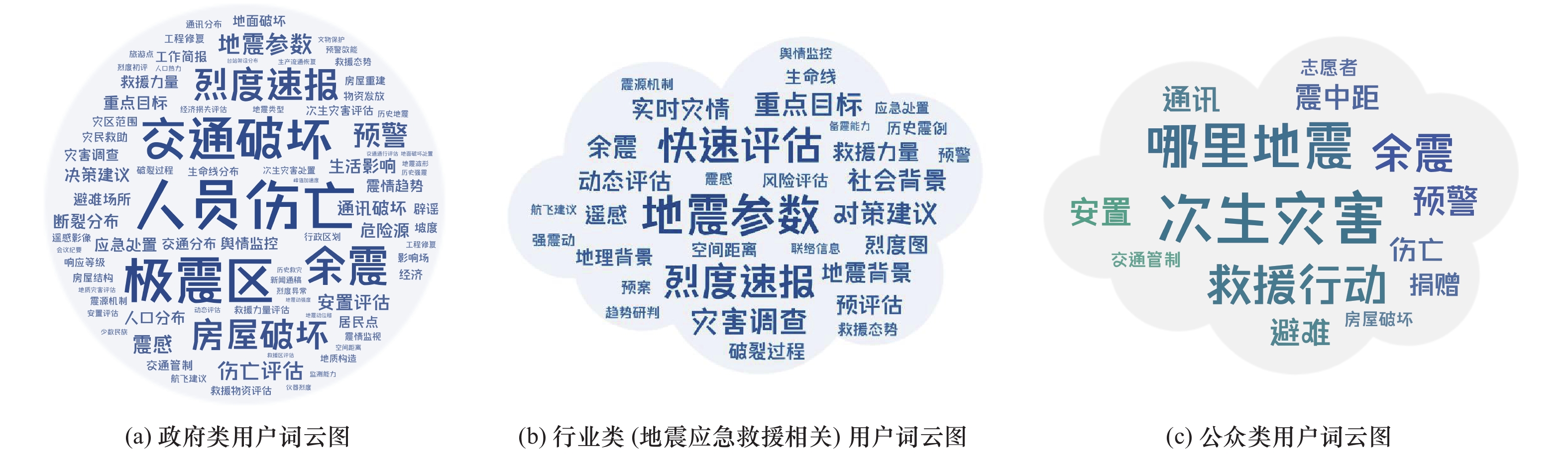

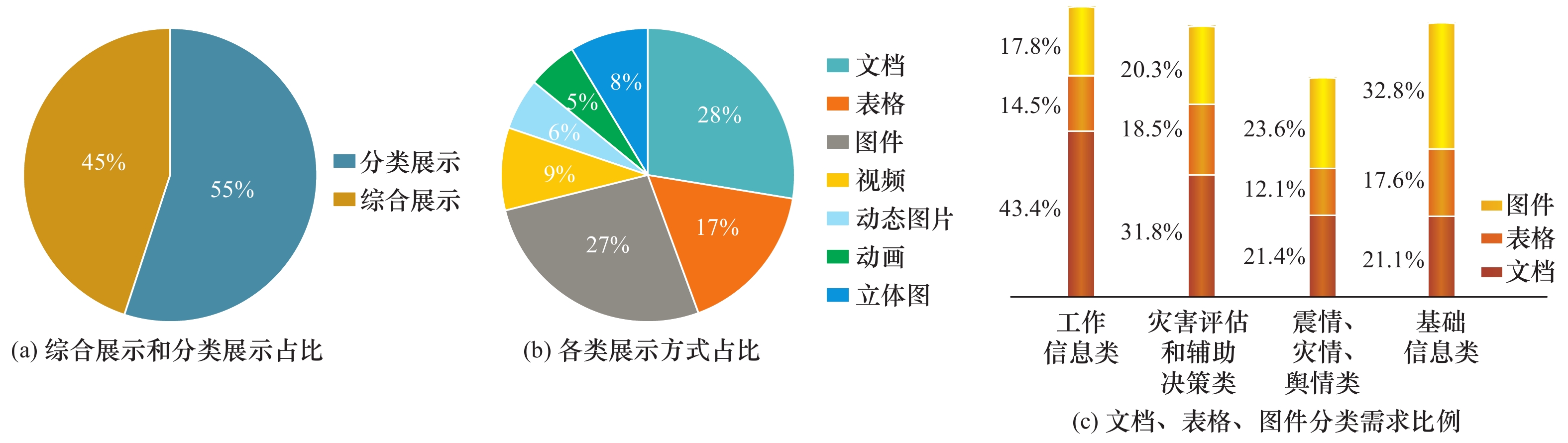

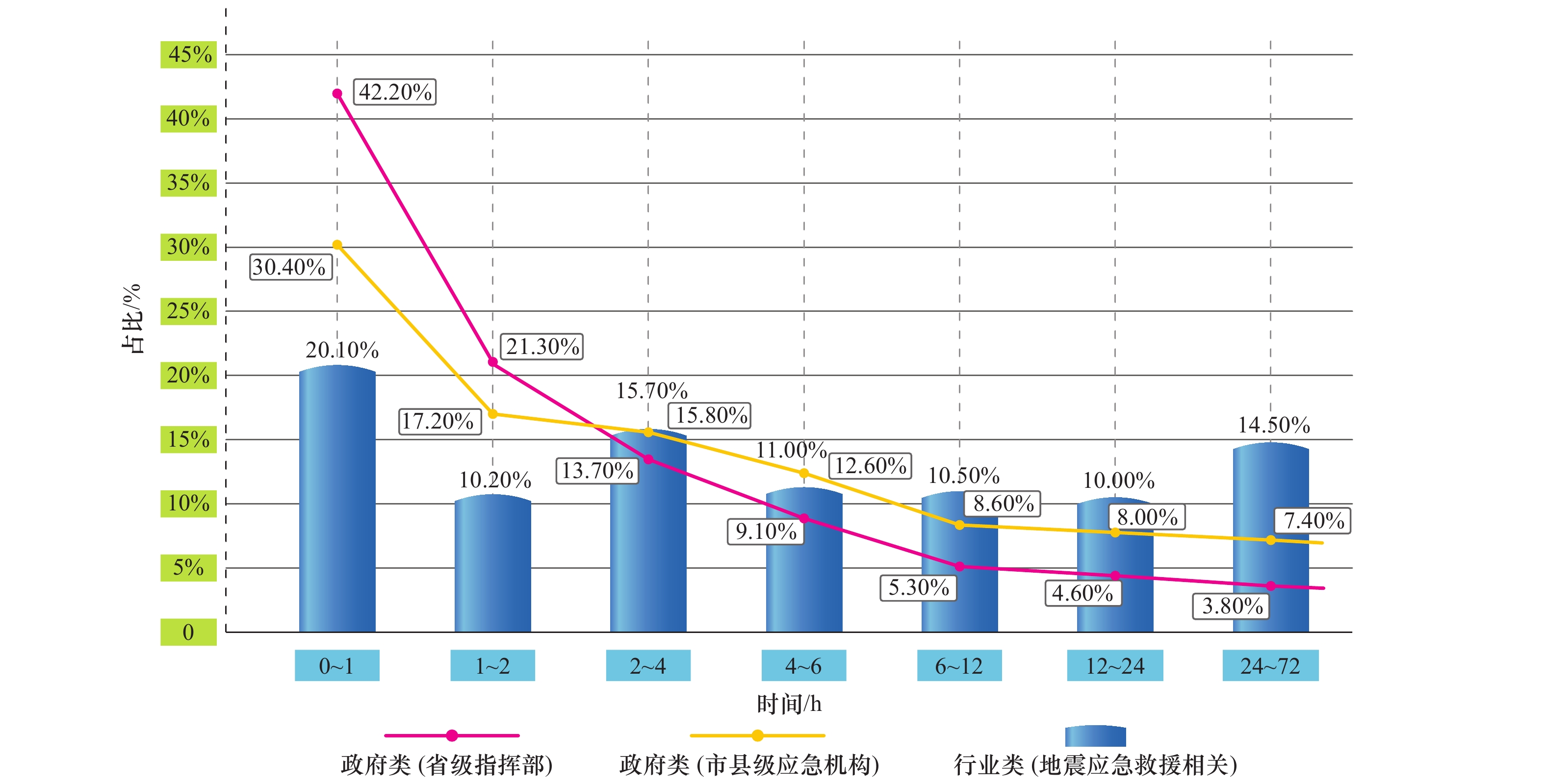

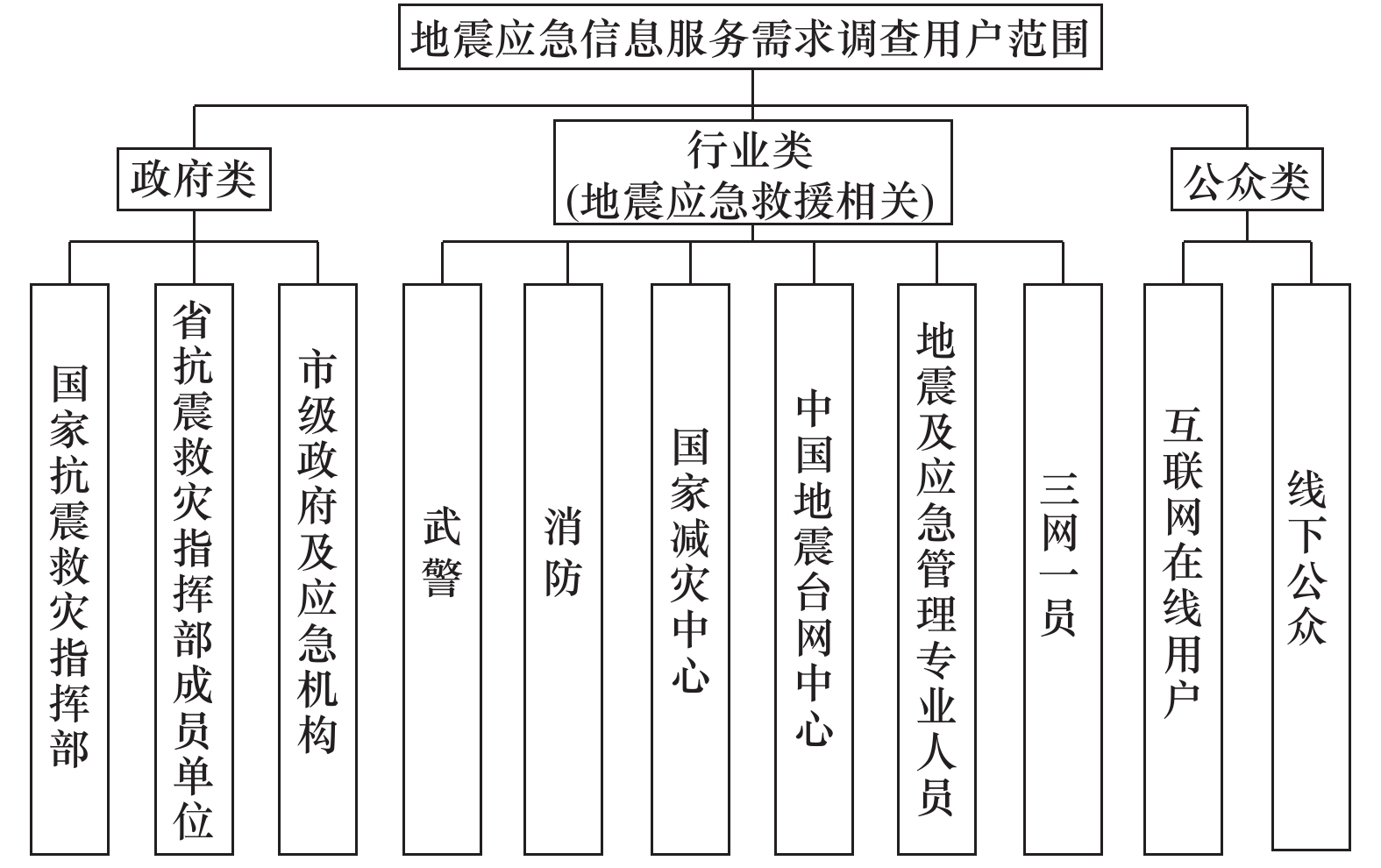

摘要: 从用户需求角度研究信息服务特征,有助于开展地震应急信息精准化服务并提升服务效率。通过对地震应急信息用户进行问卷调查,结合信息反馈、实地观察、文献分析等方法,开展高频词、载体、时间方面的信息服务需求分析,并刻画了用户画像。从服务内容、信息表达、时间分布规律3个维度归纳政府类、行业类和公众类用户地震应急信息服务特征,为应急管理系统有针对性地加强能力建设、拓展信息服务提供思路和参考依据。Abstract: The study on characteristics of information service from the perspective of user demands can help with the precise service of earthquake emergency information and the improvement of service efficiency. Through the questionnaire survey on the earthquake emergency information users, combined with information feedback, field observation, literature analysis, and other methods, the information service demand analysis is made in terms of frequently used words, carriers and time. The user portrait is defined. From the perspective of service content, information expression, and rules of time distribution, characteristics of the earthquake emergency information service for government, industry, and public users are summarized and proposed. It provides ideas and reference basis for the targeted reinforcement of ability construction and expansion of information service of the emergency management system.

-

Key words:

- Earthquake emergency /

- Information service /

- User demands /

- Service characteristics

-

表 1 地震应急信息服务需求调查方法及内容表

Table 1. Methods and contents of earthquake emergency information service survey

用户分类 调查方法 调查内容要素 调查情况 政府类 国家抗震

救灾指挥部观察法 潜在及未知需求、最佳的渠道和时间、信息获取习惯等用户吸收信息的过程 2018年以来8次地震应急事件中,全程记录决策者需求的视频会议记录 省抗震救灾指挥部成员单位 调查表法、信息反馈法、

观察法、文献分析法调查表法:信息内容、表达形式、提供方式、信息范围 调查了24家四川省抗震救灾成员单位,共计收回24份有效问卷 信息反馈法:时间价值、内容价值、服务价值 收回“青白江5.1级地震信息产品问卷调查”7份 观察法:寻找未表达出来的需求、最佳的渠道和时间、信息获取习惯 2018年以来8次地震应急事件中,全程记录决策者需求的视频会议记录 文献分析法:正确性、可靠性;产出产品的属性和用途 10次5.0级及以上地震的产出和评估内容 市县级政府及应急机构 调查表法 调查表法:分阶段信息内容、表达形式、提供方式(已知需求和信息产品) 调查了51家市(县)应急机构,共计收回51份有效问卷 行业类(地震应急和救援相关) 武警四川总队 调查表法、询问法 调查表法:信息内容、表达形式、提供方式

询问法:服务场景、与用户工作相关性共计收回2份有效问卷 消防四川总队 调查表法、询问法 开展5次交流座谈会 国家减灾中心 调查表法、询问法 共计收回1份有效问卷,开展2次交流座谈。 中国地震台网

中心询问法 开展1次交流座谈会 地震及应急管理

专业人员调查表法、

信息反馈法调查表法:信息内容、表达形式、提供方式 共计收回15份有效问卷 信息反馈法:动态性阶段性价值、内容完整性及专业性、服务易用可用性 共计收回“青白江5.1级地震信息产品问卷调查”44份 三网一员 调查表法 调查表法:用户人口、职业、知识素养、信息获取习惯、地震应急信息认知、信息范围、提供方式 共计收回49份有效问卷 公众类 互联网在线用户 调查表法、

网络数据分析法调查表法:用户人口、职业、知识素养、信息获取习惯、地震应急信息认知、信息范围、提供方式 共计收回147份有效问卷 网络数据分析法:对网站及微博中信息转发数、评论数、点赞数等进行量化 13次5~7级地震、4次7级地震应急信息分析情况 线下公众 调查表法 调查表法:用户人口、职业、知识素养、信息获取习惯、地震应急信息认知、信息范围、提供方式 共计收回140份有效问卷 表 2 政府类用户信息需求关键词频表

Table 2. Keyword frequency table of user information requirements

关键词 频数 关键词 频数 关键词 频数 人员伤亡 68 救援力量评估 44 生产流通恢复 34 交通破坏 63 断裂分布 44 历史地震 34 极震区 63 灾民救助 43 遥感影像 33 烈度速报 62 交通管制 43 地质灾害评估 33 房屋破坏 62 灾区范围 41 安置评估 33 地震参数 61 居民点 41 空间距离 33 余震 61 工程修复 40 动态评估 32 伤亡评估 61 次生灾害处置 40 地面破坏处置 32 安置评估 61 响应等级 40 历史强震 32 通讯破坏 60 物资发放 39 交通通行评估 31 生活影响 60 房屋结构 39 经济 31 应急处置 59 行政区划 39 人口热力 31 重点目标 56 交通分布 38 地震波形 30 决策建议 53 救援态势 38 新闻通稿 30 人口分布 53 航飞建议 38 会议纪要 30 舆情监控 53 房屋重建 37 辟谣 30 避难场所 52 震情监视 37 地震动位移 30 预警 52 地质构造 37 旅游点 30 次生灾害评估 50 通讯分布 37 救援区评估 29 救援力量 50 破裂过程 36 台站架设分布 29 地面破坏 49 震源机制 36 仪器烈度 28 危险源 49 地震类型 36 文物保护 28 工作简报 49 经济损失评估 35 峰值加速度 28 灾害调查 46 工程修复 35 地震动强度 26 救援物资评估 45 预警效能 35 监测能力 26 震情趋势 45 影响场 34 历史救灾 26 震感 44 烈度初评 34 坡度 25 生命线分布 44 烈度异常 34 少数民族 20 表 3 行业类(地震应急救援相关)用户信息需求关键词频表

Table 3. Keyword frequency table of user information requirements

关键词 频数 关键词 频数 关键词 频数 地震参数 229 遥感 197 震感 168 快速评估 227 地理背景 196 强震动 167 烈度速报 226 预评估 195 救援态势 156 重点目标 225 烈度图 195 趋势研判 156 灾害调查 222 生命线 193 舆情监控 155 实时灾情 214 余震 184 预案 154 社会背景 214 风险评估 183 应急处置 154 地震背景 213 空间距离 182 预警 153 对策建议 212 历史震例 181 航飞建议 153 动态评估 198 震源机制 181 备震能力 151 救援力量 197 破裂过程 180 联络信息 137 表 4 公众类用户信息需求关键词频表

Table 4. Keyword frequency table of user information requirements

关键词 频数 关键词 频数 关键词 频数 次生灾害 123 预警 97 交通管制 76 哪里地震 114 安置 90 房屋破坏 72 救援行动 106 避难 86 捐赠 63 余震 104 通讯 85 志愿者 53 震中距 103 伤亡 84 其他 21 表 5 公众类用户基本属性表

Table 5. Basic attribute table of public users

用户属性 属性特征 问卷结果 人口及社会

属性人口属性主要从年龄、性别、教育水平等几个人口学特征入手,社会属性包括社会职务等 此次调查人群集中在18~40岁,占73.5%;本科及以上学历占75.6%;职业排名前三的是政府机关及事业单位、普通职员、在校学生,共占74.8% 行为属性 行为属性主要包括对地震信息的关注、

活动的参与、信息的使用情况此次调查人群80%及以上均参与过防灾减灾活动并听过或了解地震局,88%以上的用户表示对地震信息感兴趣且关注过相关信息,在接收到地震信息后进行转发的占51.3%,留言的占13.4%。 心理属性 心理属性主要是信息获取偏好和对地震信息服务的态度与满意度。 用户偏向采用新媒体(网站、微博、微信、抖音、手机APP、网络推送等)方式获取信息,占81.4%。53.4%的调查用户认为通过现阶段获取的地震信息是专业的、权威的,44.2%的调查用户希望可以进一步了解信息,2.4%的调查用户认为内容比较深奥,不简单明了 -

[1] 白仙富, 李永强, 陈建华等, 2010. 地震应急现场信息分类初步研究. 地震研究, 33(1): 111—118. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2010.01.019Bai X. F., Li Y. Q., Chen J. H., et al., 2010. Research on earthquake spot emergency response information classification. Journal of Seismological Research, 33(1): 111—118. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2010.01.019 [2] 董曼, 杨天青, 2014. 地震应急灾情信息分类探讨. 震灾防御技术, 9(4): 937—943. doi: 10.11899/zzfy20140423Dong M., Yang T. Q., 2014. Discussion of earthquake emergency disaster information classification. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 9(4): 937—943. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20140423 [3] 杜晓宇, 2019. 基于用户画像的出版行业知识服务发展策略研究. 郑州: 郑州大学.Du X. Y., 2019. Research on development strategy of knowledge service in publishing industry based on user portrait. Zhengzhou: Zhengzhou University. (in Chinese) [4] 聂高众, 陈建英, 李志强等, 2002. 地震应急基础数据库建设. 地震, 22(3): 105—112. doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2002.03.017Nie G. Z., Chen J. Y., Li Z. Q., et al., 2002. The construction of basic database for earthquake emergency response. Earthquake, 22(3): 105—112. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2002.03.017 [5] 聂高众, 安基文, 2013. 地震应急基本理论模式初探. 城市与减灾, (3): 25—29. doi: 10.3969/j.issn.1671-0495.2013.03.008Nie G. Z., An J. W., 2013. Preliminary study on basic theoretical model of emergency response for earthquakes. City and Disaster Reduction, (3): 25—29. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1671-0495.2013.03.008 [6] 申源, 陈维锋, 郭红梅等, 2017. 城镇地震防灾与应急处置一体化综合查询系统研究. 震灾防御技术, 12(4): 914—923. doi: 10.11899/zzfy20170419Shen Y., Chen W. F., Guo H. M., et al., 2017. Urban earthquake disaster prevention and emergency disposal integrated query system. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 12(4): 914—923. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20170419 [7] 王琳, 姜立新, 杨天青等, 2019. 地震应急信息自动分类方法研究. 震灾防御技术, 14(4): 907—916. doi: 10.11899/zzfy20190422Wang L., Jiang L. X., Yang T. Q., et al., 2019. Research on the method of automatic classification in earthquake emergency information. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 14(4): 907—916. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20190422 [8] 杨天青, 姜立新, 董曼等, 2016. 基于共享模式的地震灾情集成发布平台设计与实现. 震灾防御技术, 11(2): 375—383. doi: 10.11899/zzfy20160221Yang T. Q., Jiang L. X., Dong M., et al., 2016. Design and implementation of integrated publishing platform for earthquake disaster based on shared mode. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 11(2): 375—383. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20160221 [9] 张凯, 宋克振, 周朴雄, 2012. 信息资源管理. 3版. 北京: 清华大学出版社.Zhang K., Song K. Z., Zhou P. X., 2012. Information resources management. 3rd ed. Beijing: Tsinghua University Press. (in Chinese) [10] 张翼, 唐姝娅, 王悦等, 2016. 地震应急信息产品分类编码研究. 震灾防御技术, 11(1): 132—143. doi: 10.11899/zzfy20160115Zhang Y., Tang S. Y., Wang Y., et al., 2016. Classification and coding of earthquake emergency information products. Technology for Earthquake Disaster Prevention, 11(1): 132—143. (in Chinese) doi: 10.11899/zzfy20160115 [11] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2008. GB/T 18207.1-2008 防震减灾术语 第1部分: 基本术语. 北京: 中国标准出版社.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, China National Standardization Administration Committee. 2008. GB/T 18207.1—2008 Terminology of protecting against and mitigating earthquake disasters—Part 1: Basic terms. Beijing: Standards Press of China. (in Chinese) -

下载:

下载: