Establishment of Earthquake Disaster Prevention Service System Framework Based on the Disaster Risk Management

-

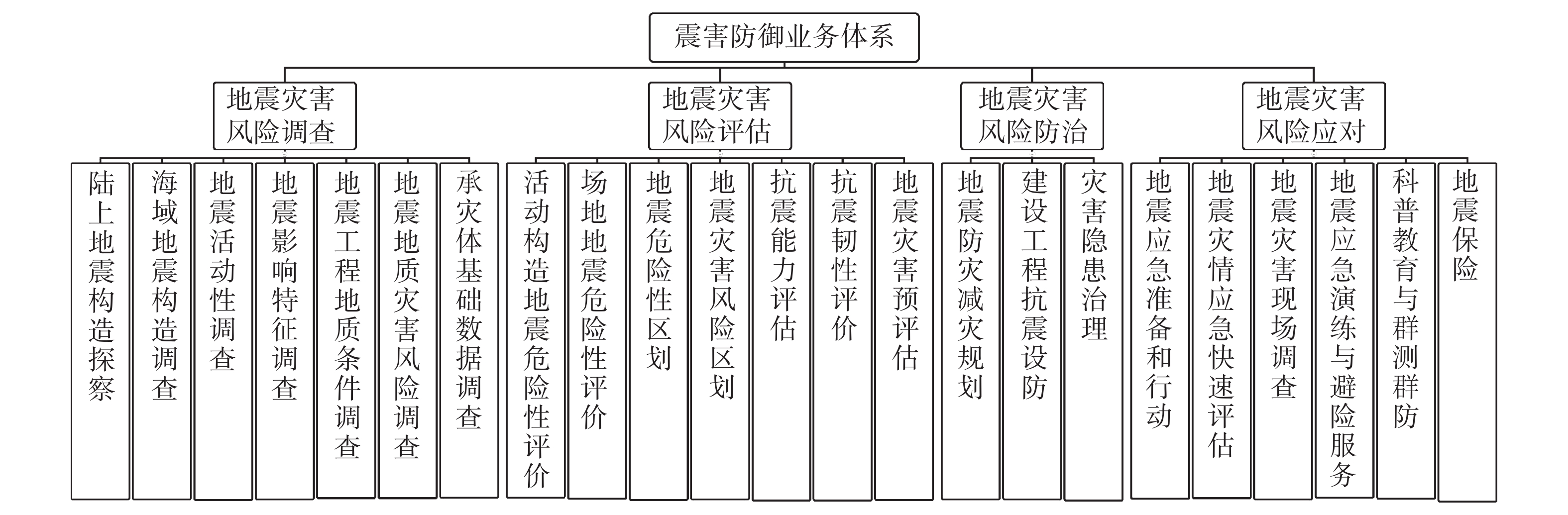

摘要: 随着我国经济社会的发展,震害防御业务内涵与外延不断演化发展。按照新时代防灾减灾救灾基本要求,首先阐述震害防御业务发展历程,遵循风险管理原则给出地震灾害风险基本概念;然后基于灾害风险管理过程,重构震害防御业务流程,运用系统分析方法对震害防御业务组成元素进行分析;最后在聚类分析的基础上,建立以地震灾害风险调查、评估、防治与应对为基础序列的震害防御业务体系架构,给出组成震害防御业务体系的23项基本业务及121个组成元素,为震害防御工作管理与标准化提供参考。Abstract: With the development of the economy and society in China, the connotation and extension of earthquake disaster prevention services are continually evolving. Following the basic requirements of earthquake disaster prevention, mitigation, and relief in the new era, this paper firstly briefly traces the historical evolution of earthquake disaster prevention service and put forward the concept of earthquake disaster risk according to the principle of risk management. Secondly, we reconstruct the service workflow of earthquake disaster prevention based on the disaster risk management process. We also dissect and analyze the components of the earthquake disaster prevention service using the system analysis method. With the aid of cluster analysis, we establish an earthquake disaster prevention service system framework based on the sequence of earthquake disaster risk investigation, assessment, prevention, and response. Finally, we give 23 basic services and 121 components that make up the earthquake disaster prevention service system. Our work will provide some valuable references for the management and standardization of earthquake disaster prevention.

-

Key words:

- Earthquake disaster prevention /

- Risk management /

- Service system /

- Framework

-

表 1 地震灾害风险调查业务内容及组成元素分解结果

Table 1. Components of earthquake disaster risk investigation sequence

业务 组成元素 备注 陆上地震

构造探察遥感调查 断错地貌测量 野外地质调查 古地震槽探 地震勘探 可再细化 电法勘探 可再细化 钻井探测 年代测定 可再细化 活动断层地质填图 可再细化 海域地震

构造调查海域活动构造调查 海域断裂活动性调查 海域软土层和海礁调查 海洋工程地质条件调查 海底地形地貌和软土层调查 海底地形地貌和软土层模型构建 海域地震构造模型构建 地震活动性

调查历史地震编目 地震重定位和震源机制解析 地震活动性时空特征分析 地震影响

特征调查工程结构抗震性能试验 场地地震动衰减分析 工程结构强震动监测 场地强震动监测 地震工程地质

条件调查地貌、地层、水文地质、

地质构造调查土层结构钻孔探测和土样采集 原位剪切波测试 土层结构模型建立和

场地类别划分地震地质灾害

风险调查地形地貌及植被调查分析 地质构造与工程地质

岩土调查分析斜坡结构及其地震作用影响调查分析 地震滑坡和泥石流评估 地震砂土液化和软土震陷评估 承灾体基础

数据调查建筑物设施底数调查 生命线系统底数调查 易燃易爆危险品源底数调查 工业经济底数调查 农业经济底数调查 服务业经济底数调查 人口及经济文化运行信息调查与特征分析 表 2 地震灾害风险评估业务内容及组成元素分解结果

Table 2. Components of earthquake disaster risk assessment sequence

业务 组成元素 备注 活动构造地震危险性评价 断层活动性鉴定 地震危害性评价 场地地震危险性评价 工程场地地震安全性评价 可再细化 区域性地震安全性评价 可再细化 地震小区划 可再细化 地震危险性

区划地震构造模型建立 地震动衰减关系/地震动预测模型建立 概率地震危险性分析 场地地震效应模型建立 地震危险性分区 是灾害风险

区划的基础场地地震动参数调整模型建立 地震动参数分区及图件编制 海域地震动参数分区及图件编制 地震重点监视防御区确立 地震灾害风险区划 地震地质灾害风险区划 可再细化 地震人员伤亡风险区划 可再细化 地震经济损失风险区划 可再细化 抗震能力评估 建筑物易损性分析 构筑物易损性分析 工程结构健康监测 生命线工程系统功能易损性分析 建设工程易损性模型建立 经济社会易损性分析 抗震韧性评价 建筑物抗震韧性评价 构筑物抗震韧性评价 城市抗震韧性评价 可再细化 地震灾害

预评估区域性活动构造调查及地震危险性评价 强震源识别及地震动影响场确立 承灾体基础数据调查 目标区承灾体抗震韧性分类评估 设定地震人员伤亡和直接经济损失估算 设定地震次生灾害预测 设定地震应急响应能力评价 地震破坏情景构建及动态推演 表 3 地震灾害风险防治业务内容及组成元素分解结果

Table 3. Components of earthquake disaster risk prevention sequence

业务 组成元素 地震防灾减灾规划 防震减灾规划 特大城市和城市群抗震韧性规划 地震灾区恢复重建规划 地震应急避难场所建设规划 建设工程抗震设防 建设工程抗震设防风险水准分类 建设工程地震安全性评价目录编制 建设工程活动断层避让 建设工程选址和抗震设计 建设工程施工与监理 抗震新技术推广应用 灾害隐患治理 建筑物抗震性能鉴定与加固 生命线工程地震灾害隐患排查与治理 地震地质灾害及其他次生灾害治理 地震灾害隐患治理对策效益评估 表 4 地震灾害风险应对业务内容及组成元素分解结果

Table 4. Components of earthquake disaster risk response sequence

业务 组成元素 地震应急准备和行动 地震应急预案编制 地震应急响应能力建设 地震应急物资储备 地震紧急抢险救援 地震灾民救助与安置 地震灾情应急快速评估 地震影响范围快速评估 地震灾害快速评估 地震灾害现场调查 建筑物与生命线工程震害调查 地震次生灾害调查 发震构造调查 地震宏观异常调查 地震社会影响调查 地震烈度调查与分区 地震人员伤亡及原因调查 地震灾害损失统计与评估 地震现场建筑物安全鉴定 地震应急科考 地震应急演练与避险服务 地震应急演练 地震应急避难与避险行动指导 志愿者服务 科普教育与群测群防 科普教育基地建设与评估 科普教育活动 群测群防业务 地震保险 地震保险服务 地震保险产品设计 -

[1] 乌尔里希·贝克, 2018. 风险社会: 新的现代性之路. 张文杰, 何博闻, 译. 北京: 译林出版社.Beck U., 2018. Riskogesellschaft: auf dem weg in eine andere moderne. Zhang W. J., He B. W., trans. Beijing: Yilin Press. (in Chinese) [2] 《当代中国》丛书编辑部, 1993. 当代中国的地震事业. 北京: 当代中国出版社. [3] 高文学, 1997. 中国自然灾害史(总论). 北京: 地震出版社. [4] 李素鹏, 2012. ISO风险管理标准全解. 北京: 人民邮电出版社. [5] 麦绿波, 2011. 标准体系的结构关系研究. 中国标准化, (2): 40—43. doi: 10.3969/j.issn.1002-5944.2011.02.014 [6] 苗东升, 2016. 系统科学精要. 4版. 北京: 中国人民大学出版社.Miao D. S., 2016. Essentials of systems science. 4th ed. Beijing: China Renmin University Press. (in Chinese) [7] 谭璐, 姜璐, 2020. 系统科学导论. 北京: 北京师范大学出版集团. [8] 张继权, 刘兴朋, 严登华, 2012. 综合灾害风险管理导论. 北京: 北京大学出版社.Zhang J. Q., Liu X. P., Yan D. H., 2012. Introduction of integrated disaster risk management. Beijing: Peking University Press. (in Chinese) [9] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2009. GB/T 24353—2009 风险管理 原则与实施指南. 北京: 中国标准出版社.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, China National Standardization Administration Committee, 2009. GB/T 24353—2009 Risk management-Principles and guidelines on implementation. Beijing: China Standard Press. (in Chinese) [10] 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2014. GB/T 23694-2013 风险管理 术语. 北京: 中国标准出版社.General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine of the People’s Republic of China, China National Standardization Administration Committee, 2014. GB/T 23694—2013 Risk management-Vocabulary. Beijing: China Standard Press. (in Chinese) [11] 邹铭, 范一大, 杨思全等, 2010. 自然灾害风险管理与预警体系. 北京: 科学出版社. -

下载:

下载: