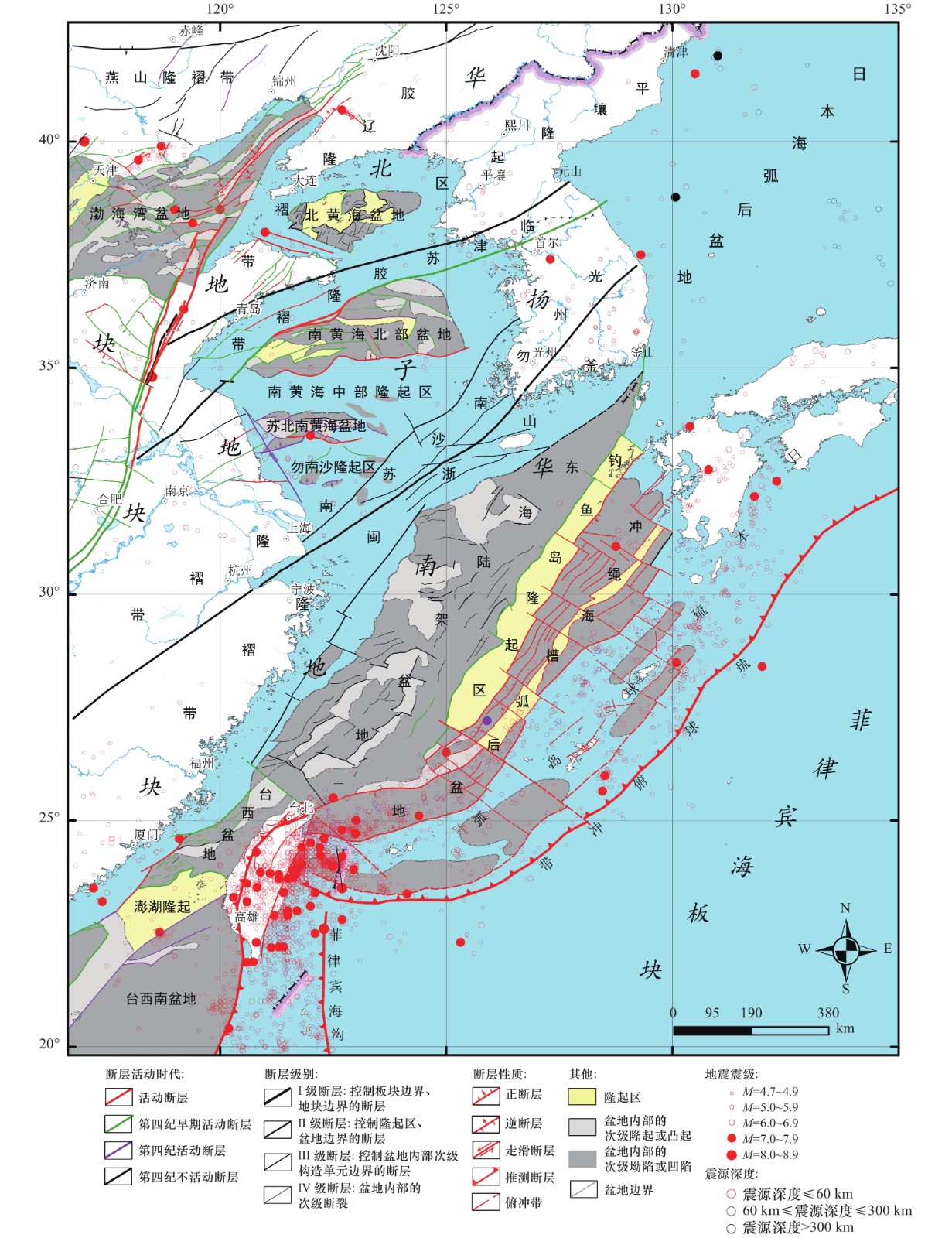

Fault Structure Frame and Seismicity in the Sea on the EastSide of Chinese Mainland

-

摘要: 渤海、黄海和东海等中国东部海域在地质构造上是大陆向海的自然延伸,海域内的构造方向与大陆一致,均为NNE-NE向,但属于不同的二级大地构造单元,渤海和北黄海属于华北地块,南黄海属于扬子地块,东海属于华南地块。由于各地块与现今活动板块边界位置不同,构造与地震活动性差异较大,渤海和北黄海地区地震活动主要受印度板块与欧亚板块碰撞形成的东喜马拉雅构造节远场效应影响,地震活动强烈;南黄海地区以中强地震活动为主;东海地区地震活动主要受菲律宾海板块与欧亚板块碰撞形成的琉球俯冲带影响。冲绳海槽是正在形成的(活动的)边缘海盆地,不仅有浅源地震,且有中源地震活动。东海陆架盆地由于受冲绳海槽扩张的影响,停止发育,构造与地震活动相对较弱。Abstract: The sea on the east side of Chinese mainland are Bohai, the Yellow Sea and the East China Sea from notrh to south. The tectonics in the sea area are natural extensions of the mainland. The tectonic direction of the sea area is the same as that of the continent, which is NNE-NE, but belongs to different secondary tectonic units. The Bohai Sea and the North Yellow Sea belong to the North China block, the South Yellow Sea belongs to the Yangtze block, and the East China Sea belongs to the South China block. The tectonic and seismic activities are quite different due to the different positions of the boundaries between the blocks and the active plates. The seismicity in the Bohai Sea and the North Yellow Sea is mainly affected by the far-field effect of the eastern Himalayan tectonic syntaxis which is formed by the collision between the Indian plate and the Eurasian plate. The South Yellow Sea area is dominated by moderate earthquakes. The seismicity in the East China Sea is mainly affected by the Ryukyu subduction zone formed by the collision between the Philippine Sea plate and the Eurasian plate. Okinawa trough is an active marginal sea basin which is forming. There are not only shallow focus earthquakes, but also intermediate focus earthquakes. Due to the expansion of Okinawa Trough, the East China Sea shelf basin stopped developing, and its tectonic and seismic activities were relatively weak.

-

Key words:

- Fault Structure Frame /

- Seismicity /

- East China Sea

-

表 1 中国东部海域6级以上地震目录

Table 1. Earthquakes with magnitude great than 6 in the sea of China east

发震日期/(年-月-日) 震中位置 震级 参考地名 701-08-16 N33°00′,E121°00′ 6 黄南盆地 1505-10-19 N32°30′,E123°00′ 6½ 勿南沙 1548-09-22 N38°00′,E121°00′ 7 北黄海 1568-05-05 N39°00′,E119°00′ 6 渤海 1597-10-06 N38°30′,E120°00′ 7 渤海 1846-08-04 N33°30′,E122°00′ 7 黄南盆地 1847-11-12 N33°00′,E122°00′ 6 勿南沙 1852-12-16 N33°30′,E121°30′ 6½ 黄南盆地 1853-04-14 N33°30′,E121°30′ 6½ 黄南盆地 1853-04-23 N32°00′,E122°00′ 6 勿南沙 1879-04-04 N34°00′,E122°00′ 6½ 黄南盆地 1888-06-13 N38°30′,E119°00′ 7½ 渤海湾 1910-01-08 N35°00′,E122°00′ 6¾ 黄北盆地 1920-01-23 N25°30′,E122°00′ 6¼ 基隆东北海中 1921-12-01 N33°42′,E122°00′ 6½ 黄南盆地 1922-09-29 N39°12′,E120°30′ 6.5 渤海 1923-12-09 N32°00′,E127°30′ 6 东海 1927-02-03 N33°30′,E121°00′ 6½ 黄南盆地 1927-02-03 N33°30′,E121°00′ 6½ 黄南盆地 1932-08-22 N38°12′,E119°24′ 6¼ 青岛东 1934-01-21 N25°30′,E122°00′ 6 基隆东北海中 1948-05-23 N37°49′,E121°54′ 6 北黄海 1969-07-18 N36°06′,E121°36′ 7.4 渤海 1984-05-21 N32°29′,E121°35′ 6.1 勿南沙 1984-05-21 N32°38′,E121°36′ 6.2 勿南沙 1996-11-09 N31°50′,E123°06′ 6.1 南黄海 -

[1] 蔡乾忠, 2005. 中国海域油气地质学. 北京: 海洋出版社.Cai Q. Z., 2005. Oil & gas geology in China Seas. Beijing: China Ocean Press. (in Chinese) [2] 邓起东, 闵伟, 晁洪太等, 2001. 渤海地区新生代构造与地震活动. 见: 卢演俦等主编. 新构造与环境. 北京: 地震出版社, 218—233. [3] 高战武, 徐杰, 赵铁虎等, 2016. 渤海海域主要新构造活动断裂带. 中国地震, 32(4): 595—606. doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2016.04.003Gao Z. W., Xu J., Zhao T. H., et al., 2016. The neo-tectonic active fault zone in the Bohai Sea. Earthquake Research in China, 32(4): 595—606. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2016.04.003 [4] 高战武, 徐杰, 赵铁虎等, 2017. 营口-潍坊断裂带新构造和新构造活动的再认识. 地震地质, 39(1): 43—53. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2017.01.003Gao Z. W., Xu J., Zhao T. H., et al., 2017. Re-cognition of the Neotectonics and activities of the Yingkou-Weifang fault zone. Seismology and Geology, 39(1): 43—53. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2017.01.003 [5] 国家地震局震害防御司, 1995. 中国历史强震目录(公元前23世纪—公元1911年). 北京: 地震出版社. [6] 江苏省地震工程研究院, 2001. 南黄海地震区划研究报告. [7] 李家彪, 2008. 东海区域地质. 北京: 海洋出版社. [8] 李文勇, 曾祥辉, 王信国等, 2009. 北黄海盆地构造运动学解析. 地学前缘, 16(4): 74—86. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2009.04.008Li W. Y., Zeng X. H., Wang X. G., et al., 2009. Analysis of structural kinematics of North Yellow Sea Basin. Earth Science Frontiers, 16(4): 74—86. (in Chinese) doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2009.04.008 [9] 刘光鼎, 1991. 中国海区及邻域地质—地球物理系列图(1: 5000000). 北京: 地质出版社. [10] 万桂梅, 汤良杰, 周心怀等, 2010. 渤海海域新近纪—第四纪断裂特征及形成机制. 石油学报, 31(4): 591—595. doi: 10.7623/syxb201004012Wan G. M., Tang L. J., Zhou X. H., et al., 2010. Neogene-Quaternary fault characteristics and its formation mechanism in Bohai Sea. Acta Petrolei Sinica, 31(4): 591—595. (in Chinese) doi: 10.7623/syxb201004012 [11] 王笋, 丘学林, 方伟华等, 2018. 台湾海峡西南部的海陆联合深地震探测资料特点与处理对策. 热带海洋学报, 37(2): 92—99.Wang S., Qiu X. L., Fang W. H., et al., 2018. Features of the onshore-offshore seismic data in Southwest Taiwan Strait and some countermeasures for data processing. Journal of Tropical Oceanography, 37(2): 92—99. (in Chinese) [12] 王志才, 邓起东, 晁洪太等, 2006a. 山东半岛北部近海海域北西向蓬莱-威海断裂带的声波探测. 地球物理学报, 49(4): 1092—1101.Wang Z. C., Deng Q. D., Chao H. T., et al., 2006a. Shallow-depth sonic reflection profiling studies on the active Penglai-Weihai fault zone offshore of the northern Shandong peninsula. Chinese Journal of Geophysics, 49(4): 1092—1101. (in Chinese) [13] 王志才, 邓起东, 杜宪宋等, 2006b. 莱州湾海域郯庐断裂带活断层探测. 地震学报, 28(5): 493—503.Wang Z. C., Deng Q. D., Du X. S., et al., 2006b. Active fault survey on the Tanlu fault zone in Laizhou Bay. Acta Seismologica Sinica, 28(5): 493—503. (in Chinese) [14] 王志才, 晁洪太, 杜宪宋等, 2008. 南黄海北部千里岩断裂活动性初探. 地震地质, 30(1): 176—186. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2008.01.012Wang Z. C., Chao H. T., Du X. D., et al., 2008. Preliminary survey on the quaternary activities of the Qianliyan fault in the northern part of the South Yellow Sea. Seismology and Geology, 30(1): 176—186. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2008.01.012 [15] 徐杰, 牛娈芳, 王春华等, 1996. 唐山—河间—磁县新生地震构造带. 地震地质, 18(3): 193—198.Xu J., Niu L. F., Wang C. H., et al., 1996. Tangshan—Hejian—Cixian newly-generated seismotectonic zone. Seismology and Geology, 18(3): 193—198. (in Chinese) [16] 徐杰, 宋长青, 高战武, 1999. 营口—潍坊断裂带新生代活动的特征. 地震地质, 21(4): 289—300. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.1999.04.001Xu J., Song C. Q., Gao Z. W., 1999. Active characters of the Yingkou-Weifang fault zone in the Cenozoic Era. Seismology and Geology, 21(4): 289—300. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.1999.04.001 [17] 徐杰, 高战武, 孙建宝等, 2001.1969年渤海7.4级地震区地质构造和发震构造的初步研究. 中国地震, 17(4): 121—133. doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2001.02.004Xu J., Gao Z. W., Sun J. B., et al., 2001. Analysis of structures in 1969 Bohai Sea Ms 7.4 earthquake area and discussion about the causative structure. Earthquake Research in China, 17(2): 121—133. (in Chinese) doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2001.02.004 [18] 徐杰, 马宗晋, 陈国光等, 2003. 中国大陆东部新构造期北西向断裂带的初步探讨. 地学前缘, 19(特刊): 193—198.Xu J., Ma Z. J., Chen G. G., et al., 2003. Preliminary study on the NW fault zone of the Neo-tectonic period in the eastern part of the Chinese mainland. Earth Science Frontiers, 19(S1): 193—198. (in Chinese) [19] 徐杰, 周本刚, 计凤桔等, 2011. 渤海地区新构造格局. 石油学报, 32(3): 442—449. doi: 10.7623/syxb201103010Xu J., Zhou B. G., Ji F. J., et al., 2011. A primary study on the neotectonic pattern of the Bohai area in China. Acta Petrolei Sinica, 32(3): 442—449. (in Chinese) doi: 10.7623/syxb201103010 [20] 徐杰, 计凤桔, 2015. 渤海湾盆地构造及其演化. 北京: 地震出版社, 100—124. [21] 张洪涛, 张训华, 温珍河, 蓝先洪, 2010. 中国东部海区及邻域地质地球物理系列图(1: 1000000). 北京: 海洋出版社. [22] 张培震, 邓起东, 张国民等, 2003. 中国大陆的强震活动与活动地块. 中国科学D辑, 33(增刊): 12—20.Zhang P. Z., Deng Q. D., Zhang G. M., et al., 2003. Active tectonic blocks and strong earthquakes in the continent of China. Science in China Series D: Earth Sciences, 46(S2): 13—24. [23] 张训华, 2008. 中国海域构造地质学. 北京: 海洋出版社.Zhang X. H., 2008. Tectonic geology in China seas. Beijing: China Ocean Press. (in Chinese) [24] 中国地震局震害防御司, 1999. 中国近代地震目录(公元1912年-1990年 Ms≥4.7). 北京: 中国科学技术出版社.Department of Earthquake Disaster Prevention, CEA, 1999. Catalogue of modern earthquakes in China (1912—1990, Ms≥4.7). Beijing: Science and Technology of China Press. (in Chinese) [25] 朱伟林, 米立军, 龚再升等, 2009. 渤海海域油气成藏与勘探. 北京: 科学出版社.Zhu W. L., Mi L. J., Gong Z. S., et al., 2009. Hydrocarbon accumulation and exploration in Bohai Sea. Beijing: Science Press. (in Chinese) -

下载:

下载: