Design and Application of Earthquake Professional Knowledge Service System Based on Media Platform

-

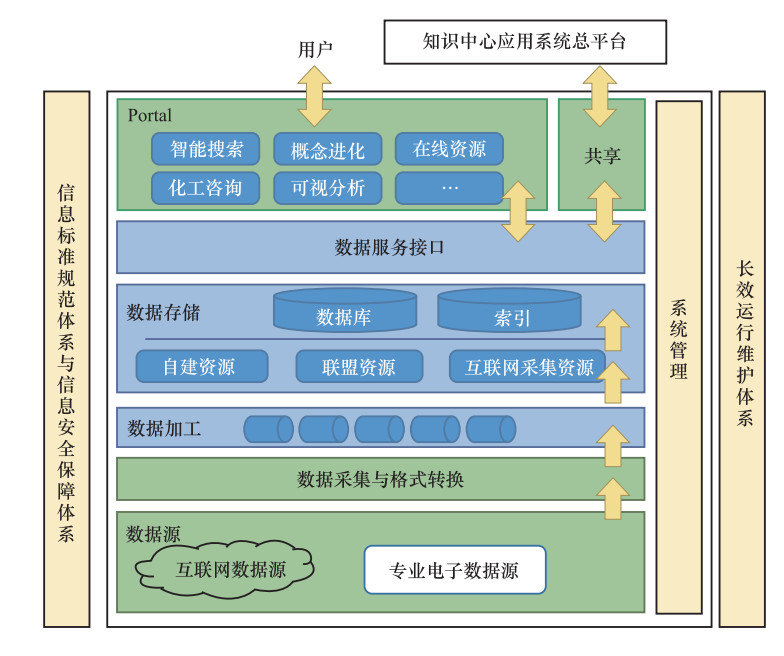

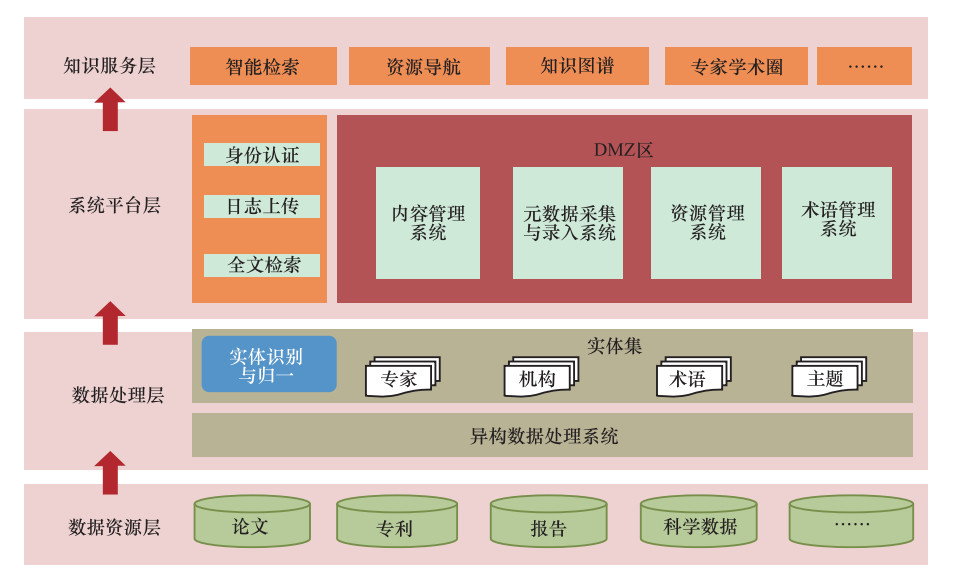

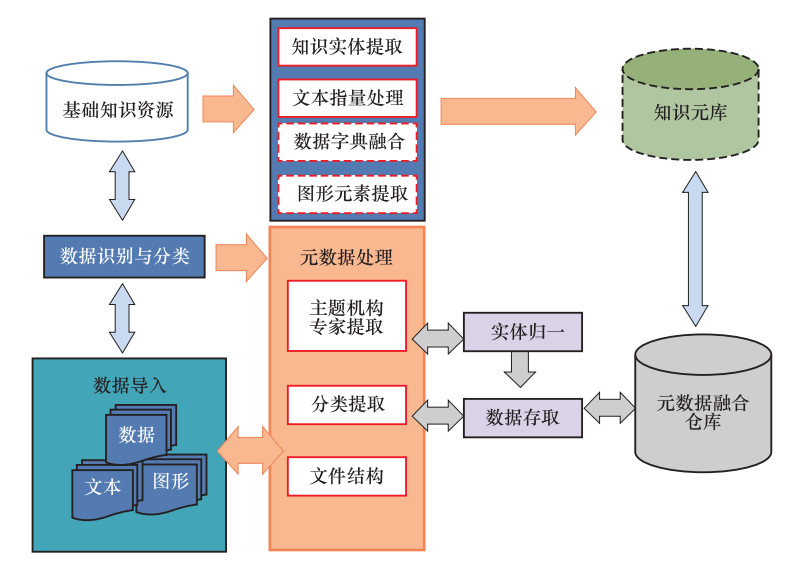

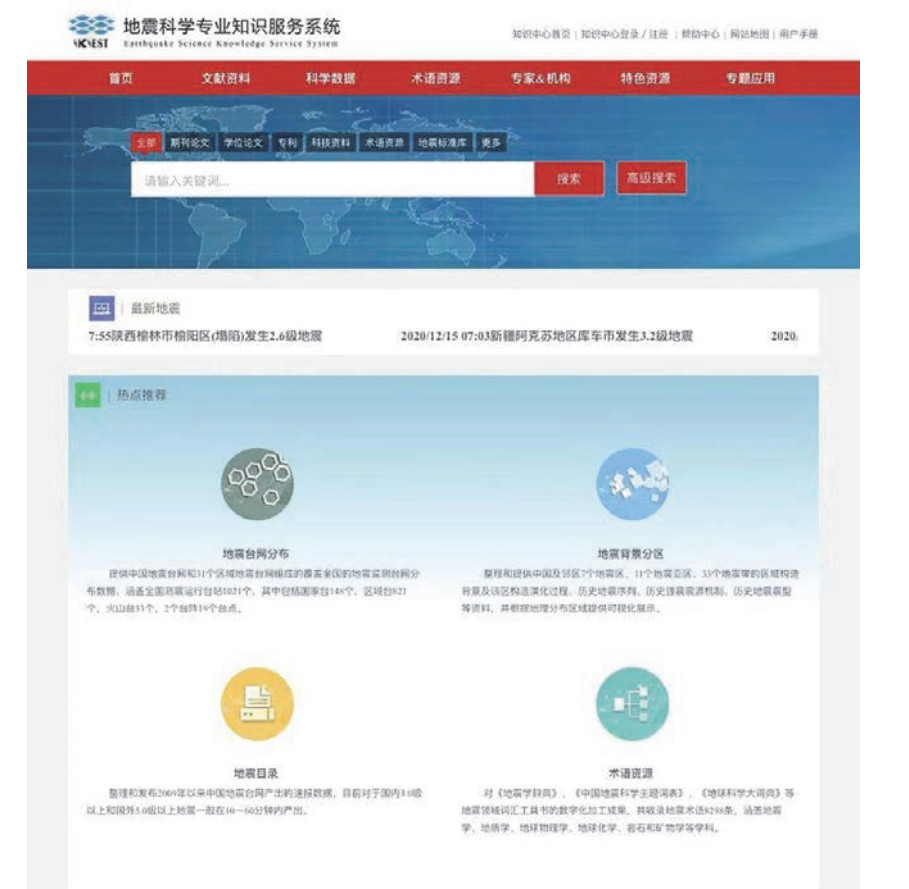

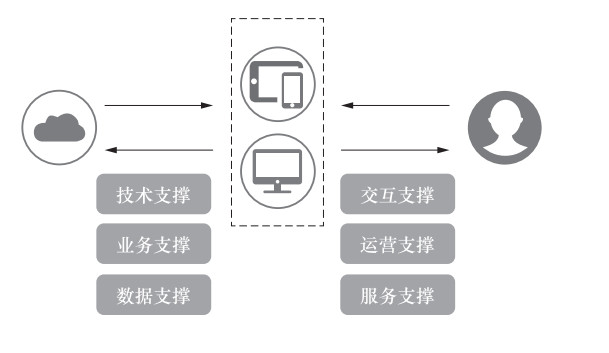

摘要: 基于融媒体技术的地震专业知识服务系统是服务社会工程科技、地震及相关行业的专业信息平台,具有信息集成、科学技术创新、集管理与决策于一体的特点。本文论述了该服务系统的设计模式特点、服务内容及对象、系统技术架构和功能,并对其未来应用及发展方向进行讨论。Abstract: Earthquake professional knowledge service system is designed and constructed based on the media platform in the era of big data. It is an earthquake professional information platform serving the information integration,scientific and technological innovation,management and decision-making of social engineering science and technology,earthquake and related industries. This paper discusses the characteristics of the design mode,service content and object,system technology architecture and function of the service system,and discusses its future application and development direction.

-

Key words:

- Earthquake expertise /

- Media convergence /

- Design and application

-

-

蔡寅, 李卫东, 李铂, 2014. 地震行业数据整合服务架构研究与应用. 计算机应用与软件, 31(3): 43-46. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JYRJ201403013.htm 樊帆, 2019. 数字时代下地震行业知识服务平台体系构建研究. 北京: 北京印刷学院. 邱儒琼, 陈彩军, 罗伊, 2010. 湖北省地理信息公共服务平台的总体设计探索. 地理空间信息, 8(6): 5-7. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DXKJ201006003.htm 吴微微, 陈学芬, 2018. 大数据下地震科学资源服务平台建设的探索. 国际地震动态, (8): 156-157. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.08.136 谢有顺, 李盛乐, 刘小利等, 2017. 面向地震行业的地震数据共享服务平台的设计与实现. 大地测量与地球动力学, 37(5): 546-550. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DKXB201705022.htm 袁媛, 尹京苑, 2014. 上海地震科学数据共享服务平台建设. 华北地震科学, 32(1): 16-21. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HDKD201401004.htm -

下载:

下载: