Design and Development of Terminal Equipment for Earthquake Early Warning Information Publishing Based on NB-IoT Technology

-

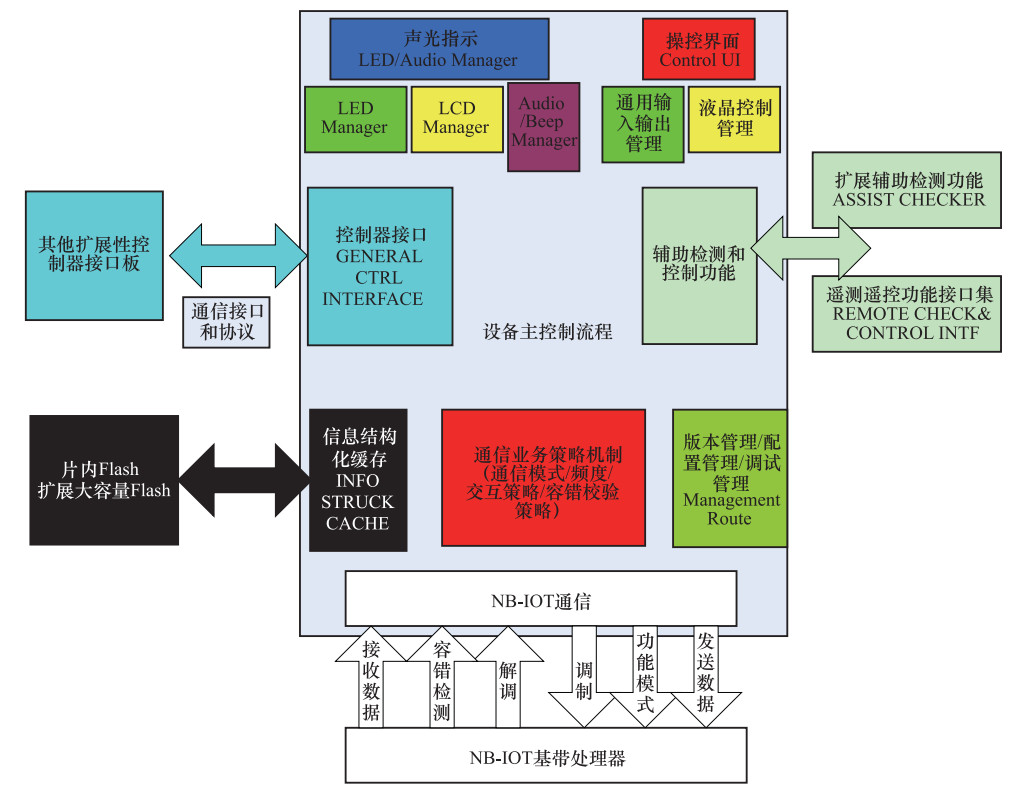

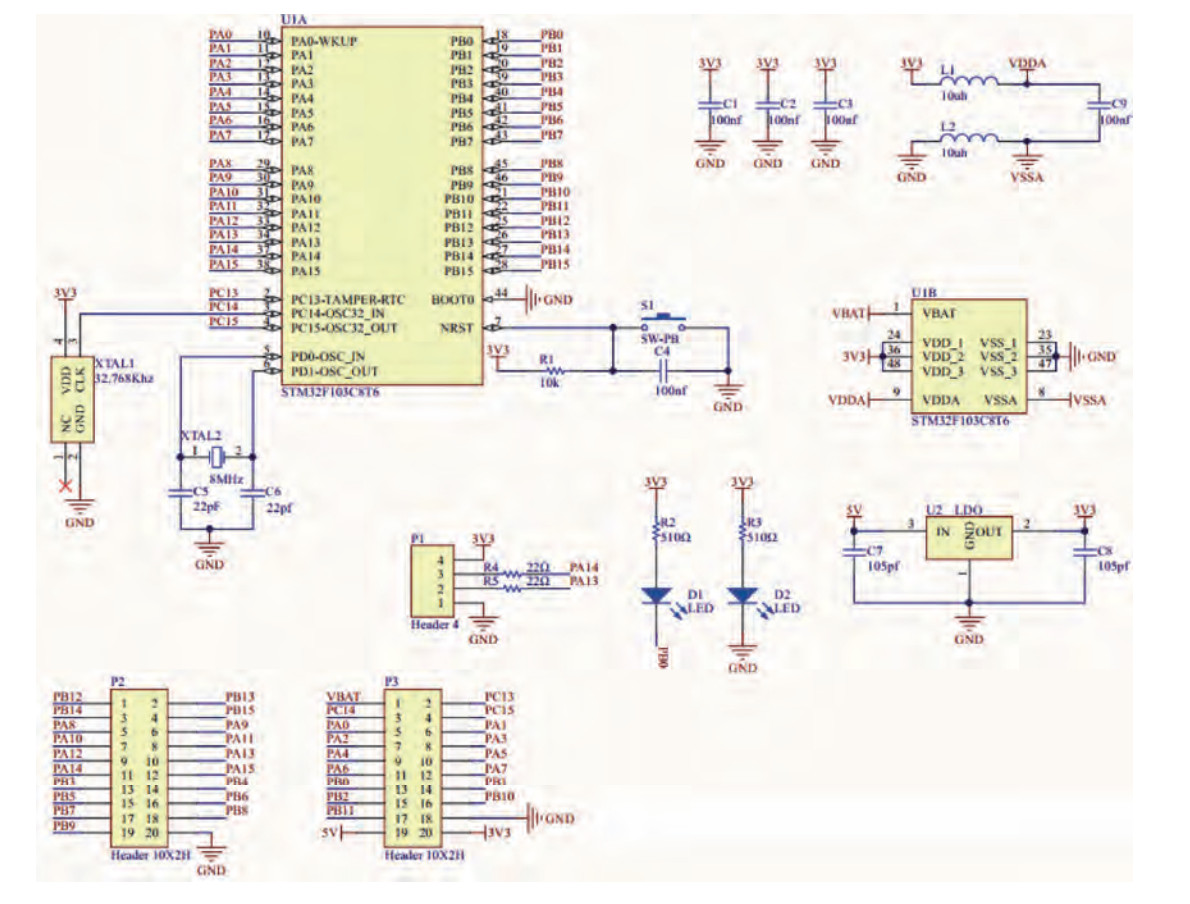

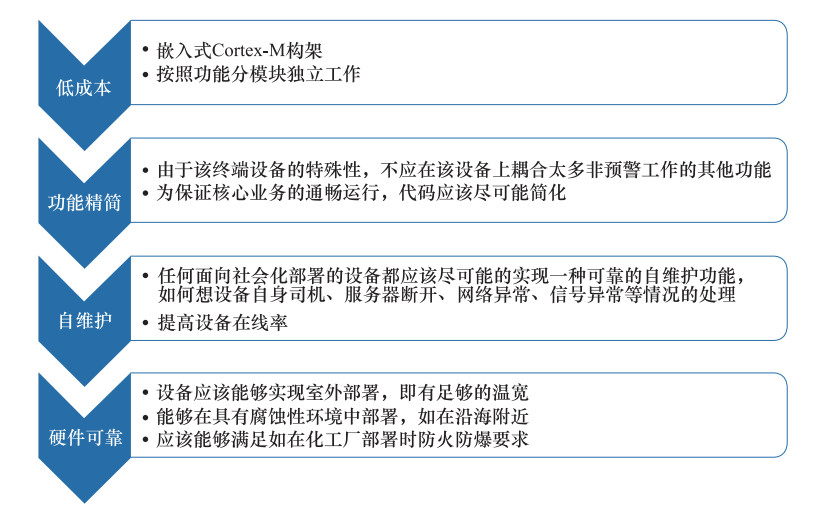

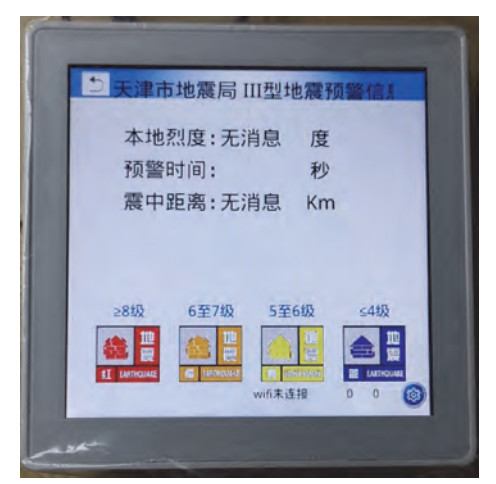

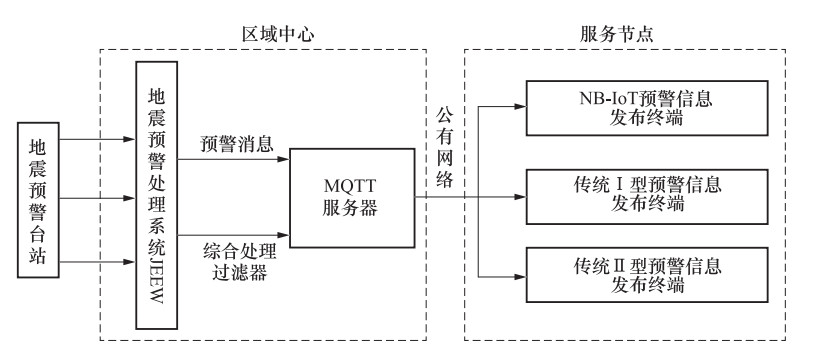

摘要: 天津市地震局于2015年通过首都圈预警示范工程项目建设,完成地震预警信息服务网络建设,并选取6所学校安装地震预警信息发布装置,提供地震预警信息示范服务,但由于信息发布装置安装复杂且价格偏高,在一定程度上影响终端设备的普及,制约地震预警信息社会化服务进程。同时,已有终端设备如同黑箱,不利于二次开发应用,存在安全隐患,影响服务质量。因此,天津市地震局积极推进基于NB-IoT技术的地震预警信息发布终端设备研制,实现低成本、低功耗、低延时目标及地震预警信息社会化服务。Abstract: In 2015, Tianjin earthquake agency completed the construction of earthquake early warning information service network through the capital circle early warning project. The earthquake warning information publishing devices were installed in 6 schools. The devices provide the demonstration service of the earthquake early warning information. However, the installation of the device is complex and the price is high. To some extent, it affects the popularity of terminal equipment and restricts the socialized service process. At the same time, the existing terminal devices like black box. The phenomenon is not conducive to the secondary development and application of the equipment. Therefore, Tianjin earthquake agency actively promotes the development of terminal equipment based on NB-IoT technology and realizes the requirements of low cost, low power consumption and low delay. The terminal adapts to the use of family and realizes the socialized service.

-

Key words:

- Earthquake early warning /

- NB-IoT /

- Low cost /

- Early warning terminal /

- Socialized services

-

-

蔡寅, 张明, 赵瑞等, 2019. 地震预警信息快速发布系统研究. 震灾防御技术, 14(1): 247-258. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20190124&journal_id=zzfyjs 陈渭力, 李伟, 储萍等, 2019. Cortex-M3实验教学板的设计与分析. 工业控制计算机, 32(1): 140-141. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GYKJ201901060.htm 林剑萍, 2019. 基于窄带物联网的智能路灯监控系统设计. 绵阳师范学院学报, 38(5): 39-43, 50. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-MYSF201905007.htm 强小燕, 冯海英, 2019. 基于Cortex-M0的指令预取接口设计与实现. 电子与封装, 19(2): 13-18. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DYFZ201902004.htm 吴细刚, 2017. NB-IoT从原理到实践. 北京: 电子工业出版社. 于晓阳, 2019. 传统蜂窝网对NB-IoT物联网性能的影响研究. 通信技术, 52(3): 657-661. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TXJS201903024.htm 于滢, 谢涛, 矫鲁平等, 2019. 基于NB-IoT的智能网关设计. 计算机测量与控制, 27(1): 176-180. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZCK201901036.htm -

下载:

下载: