Study on Shear Wave Splitting in Wuhai Area Based on Wuhai Seismic Station

-

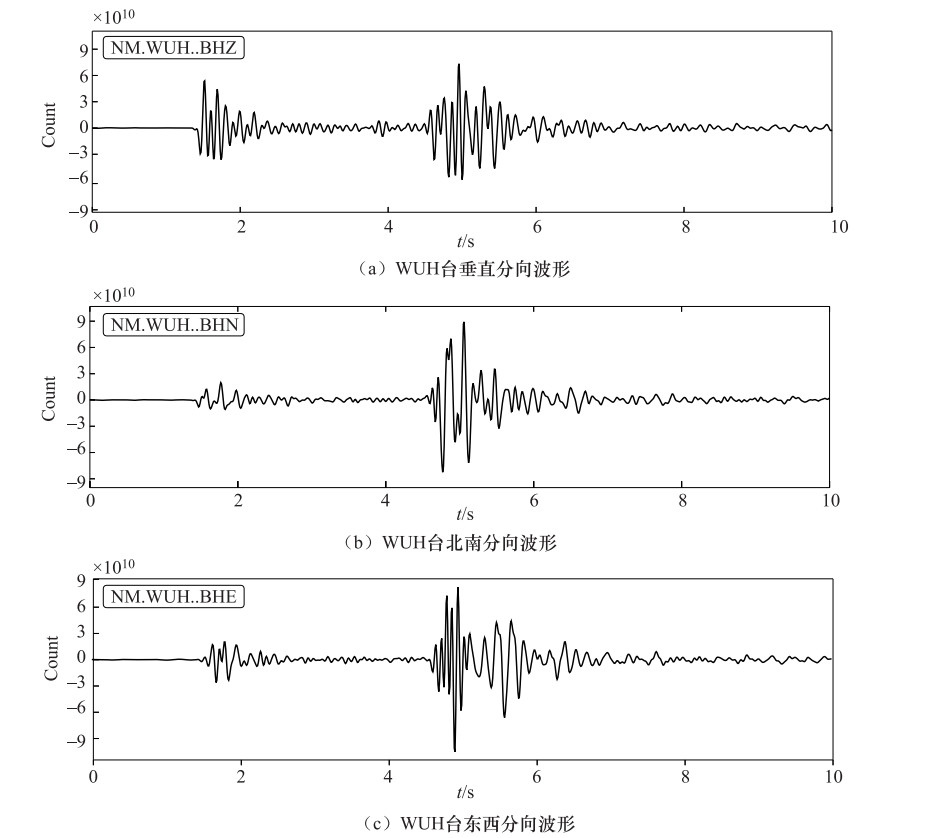

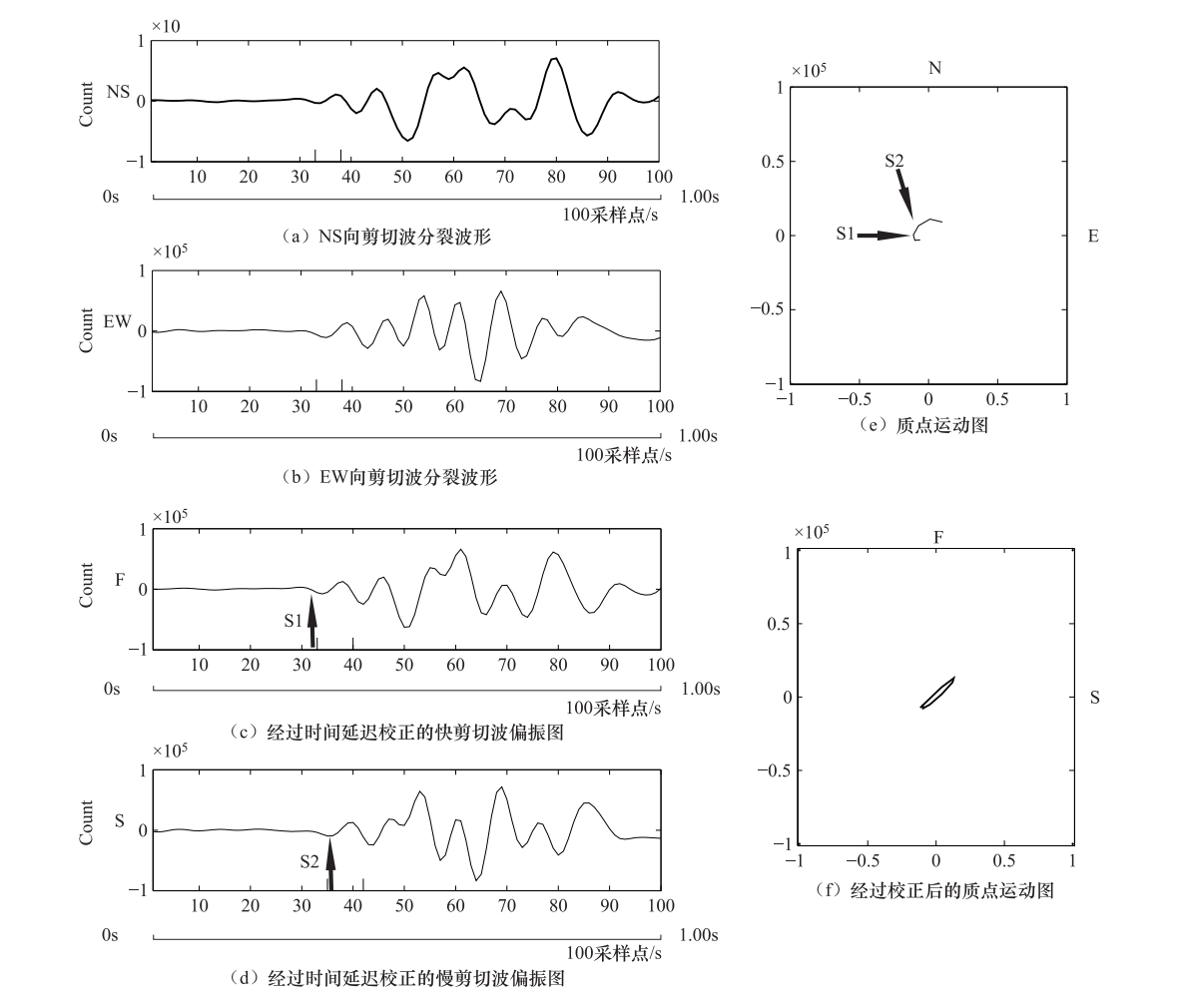

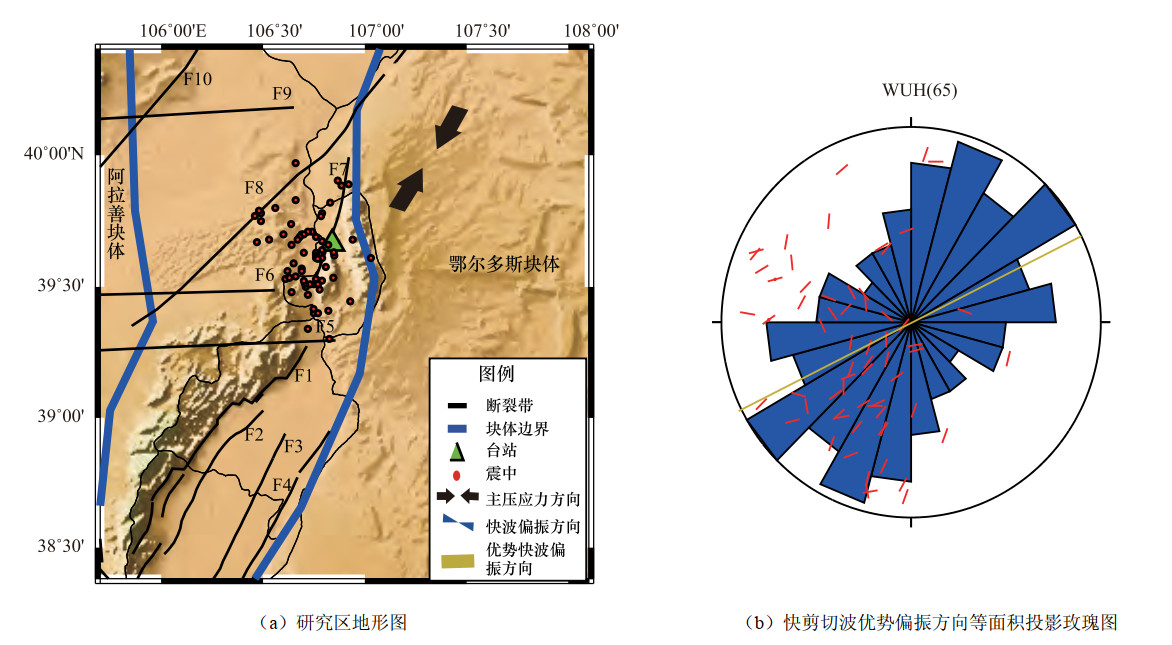

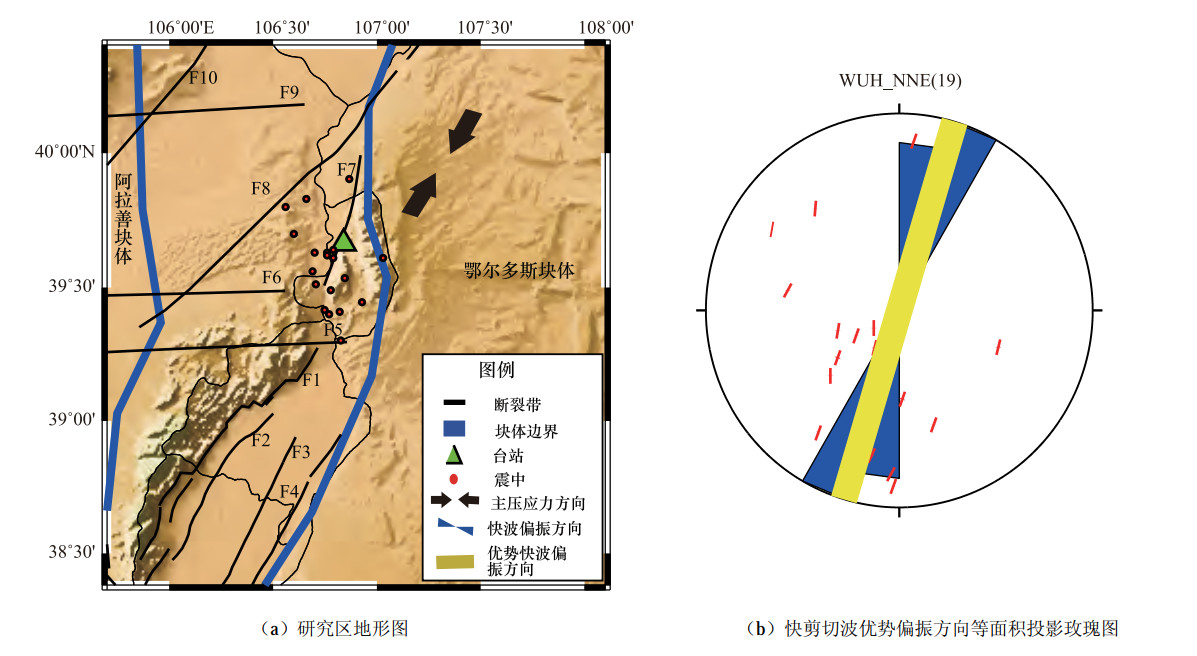

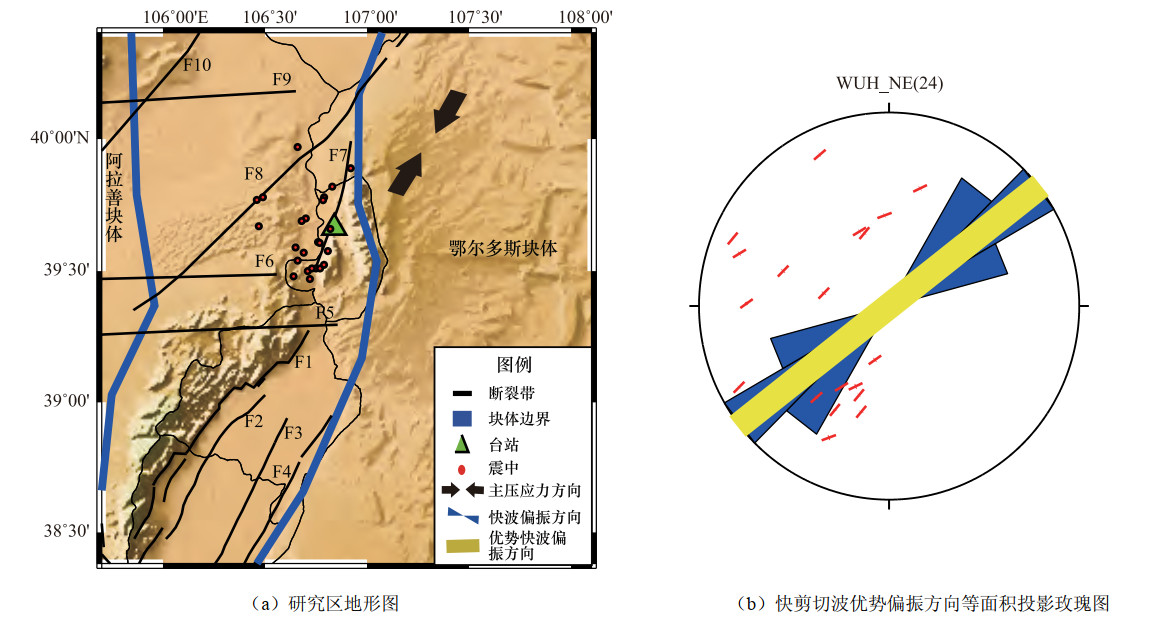

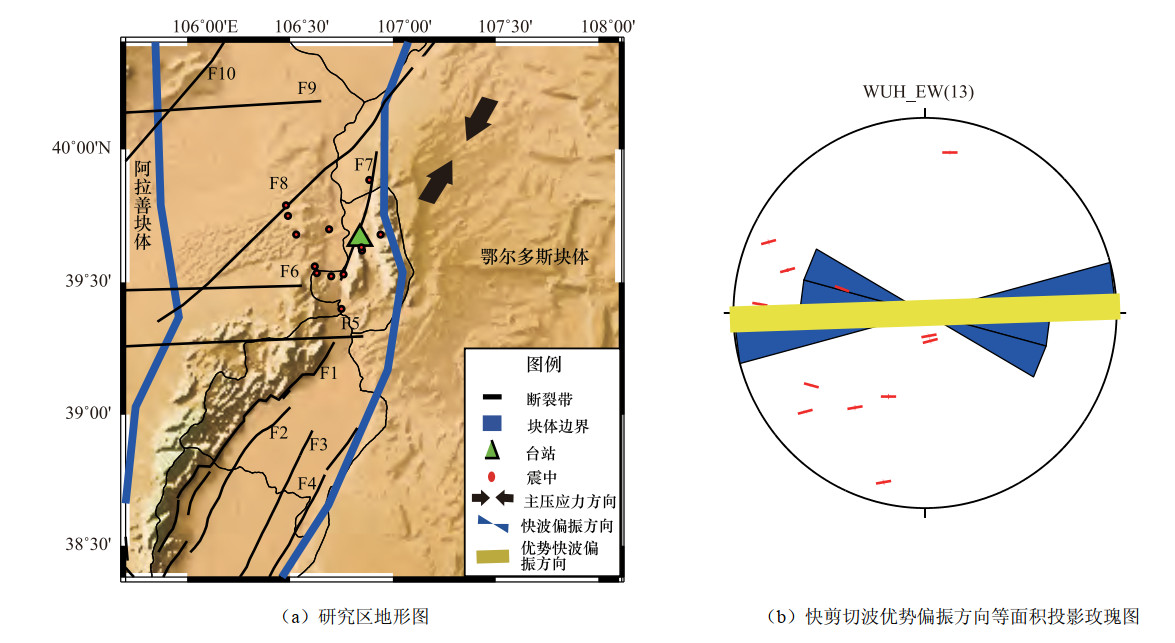

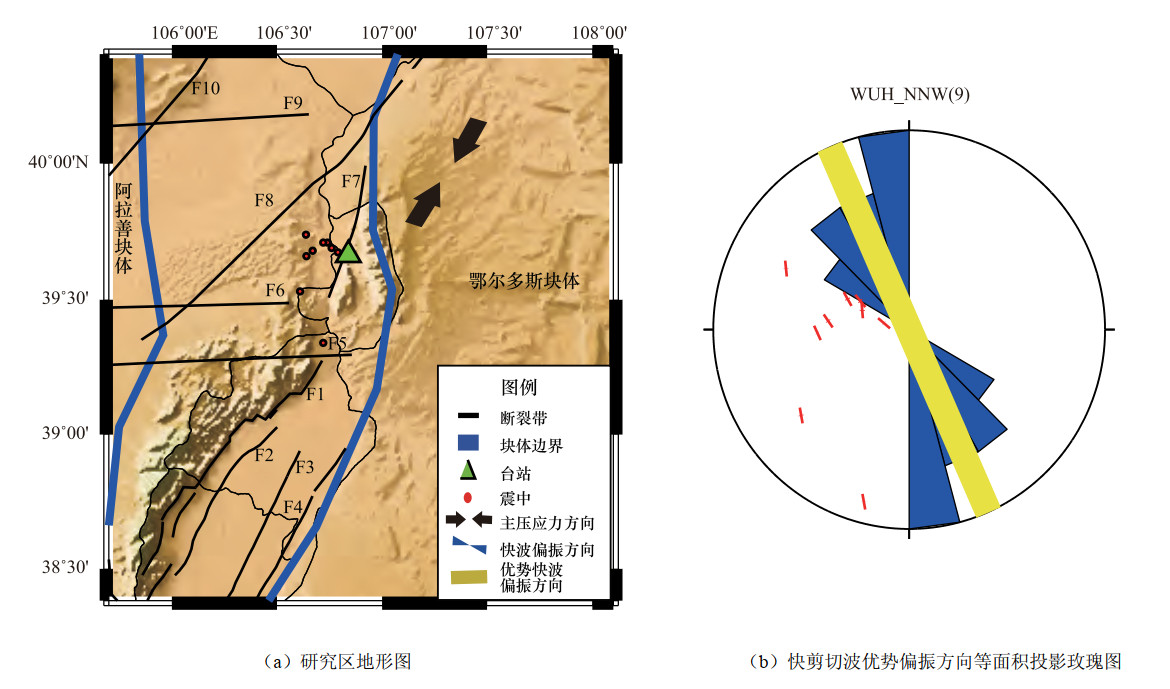

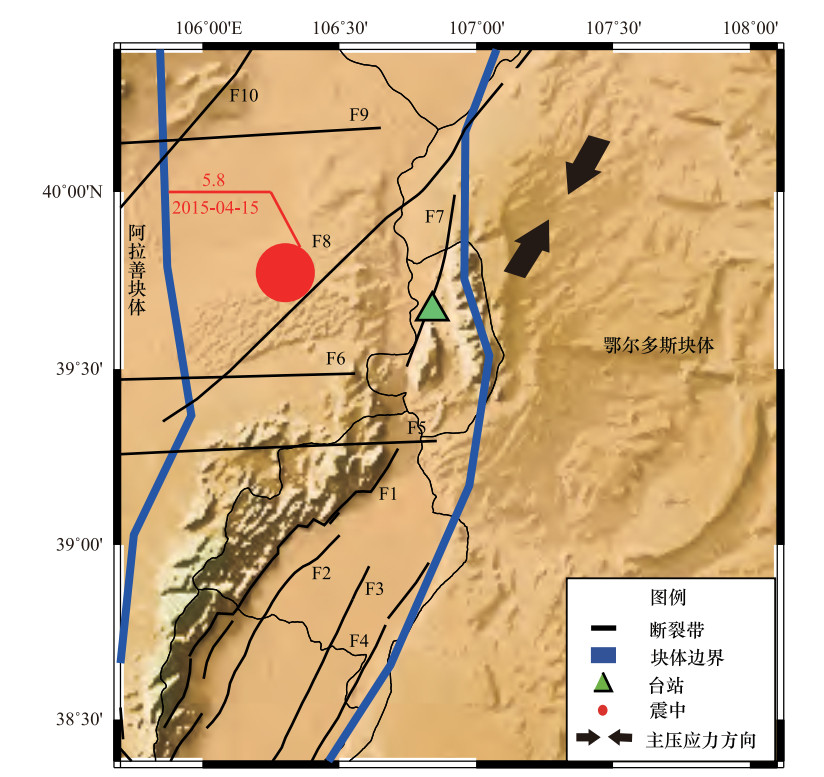

摘要: 根据乌海地区构造环境,采用SAM方法研究乌海地区地壳各向异性特征,使用乌海地震台2014年1月至2020年6月数字地震波形进行分析。根据65个有效地震记录,得到乌海地区剪切波分裂参数,其中快剪切波平均优势偏振方向为NE63.1°±46.4°,慢剪切波平均时间延迟为(1.13±0.66)ms/km。乌海地震台快剪切波偏振显示出4个优势偏振方向,分别为NE、EW、NNE、NNW向。将得到的各向异性结果与研究区应力场和地质构造进行分析,认为研究区周边复杂的剪切波分裂变化是主压应力场、原地主压应力、断裂带分布共同作用的结果。Abstract: According to the tectonic environment of Wuhai area, this study uses the SAM method to study the crustal anisotropy characteristics of Wuhai area, and uses the digital seismic waveforms of Wuhai Seismic Station from January 2014 to June 2020 for analysis. According to the 65 data obtained According to the results of effective seismic records, the shear wave splitting parameters of Wuhai area are initially obtained. The average polarization direction of fast shear waves is NE63.1°±46.4°, and the average time delay of slow shear waves is (1.13±0.66) ms/km. The polarization of fast shear waves at Wuhai Station shows four dominant directions, one is NE direction, one is EW direction, one is NNE direction, and the other is NNW direction. Analyzing the obtained anisotropy results with the stress field and geological structure of the study area, it is believed that the complex changes in shear wave splitting around the study area are the result of the combined action of the principal compressive stress field, the in-situ principal compressive stress, and the distribution of fractures.

-

Key words:

- Wuhai /

- Seismic anisotropy /

- Shear-wave splitting /

-

表 1 快剪切波优势偏振方向分析结果

Table 1. Statistics of different fast wave polarization directions at WUH station

项目 地震波条数 快剪切波平均优势偏振方向/° 标准差 慢剪切波平均时间延迟/ms·km-1 标准差 NE向 24 51.50 10.88 1.23 0.71 EW向 13 88.08 13.23 1.04 0.53 NNE向 19 16.32 8.15 0.92 0.54 NNW向 9 156.56 15.51 1.40 0.75 -

邓嘉美, 金明培, 高琼等, 2015. 洱源地震台数字地震记录S波分裂研究. 地震地磁观测与研究, 36(5): 30—35. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZGJ201505007.htm 邓起东, 徐锡伟, 于贵华, 1994. 中国大陆活动断裂的分区特征及其成因. 见: 国地震学会地震地质专业委员会主编, 中国活动断层研究. 北京: 地震出版社, 1—14. 邓起东, 程绍平, 闵伟等, 1999. 鄂尔多斯块体新生代构造活动和动力学的讨论. 地质力学学报, 5(3): 13—21. doi: 10.3969/j.issn.1006-6616.1999.03.003 高原, 郑斯华, 周蕙兰, 1999. 唐山地区快剪切波偏振图像及其变化. 地球物理学报, 42(2): 228—232. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.1999.02.010 高原, 石玉涛, 梁维等, 2008a. 剪切波分裂分析系统SAM(2007)-软件系统. 中国地震, 24(4): 345—353. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGZD200804004.htm 高原, 吴晶, 2008b. 利用剪切波各向异性推断地壳主压应力场: 以首都圈地区为例. 科学通报, 53(23): 2933—2939. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB200823018.htm 高原, 吴晶, 易桂喜等, 2010. 从壳幔地震各向异性初探华北地区壳幔耦合关系. 科学通报, 55(29): 2837—2843. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KXTB201029009.htm 郭祥云, 蒋长胜, 王晓山等, 2017. 鄂尔多斯块体周缘中小地震震源机制及应力场特征. 大地测量与地球动力学, 37(7): 675—685. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DKXB201707003.htm 黄雄南, 张家声, 李天斌等, 2012. 南北地震带北段与蒙古中部活动断裂构造特征. 地震地质, 34(4): 637—658. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2012.04.009 刘建辉, 张培震, 郑德文等, 2010. 贺兰山晚新生代隆升的剥露特征及其隆升模式. 中国科学: 地球科学, 40(1): 50—60. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK201001006.htm 马禾青, 丁志峰, 常利军等, 2011. 宁夏地区地壳介质地震各向异性特征. 地球物理学进展, 26(1): 61—70. doi: 10.3969/j.issn.1004-2903.2011.01.006 马杏垣, 1989. 中国岩石圈动力学地图集. 北京: 中国地图出版社, 56. 石玉涛, 高原, 赵翠萍等, 2009. 汶川地震余震序列的地震各向异性. 地球物理学报, 52(2): 398—407. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX200902013.htm 太龄雪, 高原, 2017. 鄂尔多斯块体西侧地壳各向异性初步研究. 地震, 37(1): 82—91. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZN201701009.htm 王美芳, 李慧勤, 2008. 宁夏银川盆地地质构造演化特征. 科技咨询, (3): 148—149. doi: 10.3969/j.issn.1674-098X.2008.03.113 吴晶, 高原, 陈运泰等, 2007. 首都圈西北部地区地壳介质地震各向异性特征初步研究. 地球物理学报, 50(1): 209—220. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.2007.01.027 吴鹏, 李相平, 高原等, 2017. 邢台地区地壳各向异性特征初步研究. 地震, 37(1): 73—81. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZN201701008.htm 徐纪人, 赵志新, 2006. 中国岩石圈应力场与构造运动区域特征. 中国地质, 33(4): 782—792. doi: 10.3969/j.issn.1000-3657.2006.04.008 徐锡伟, 程国良, 马杏垣等, 1994. 华北及其邻区块体转动模式和动力来源. 地球科学——中国地质大学学报, 19(2): 129—138. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQKX199402000.htm 许英才, 高原, 石玉涛等, 2019. 鄂尔多斯块体西缘地壳介质各向异性: 从银川地堑到海原断裂带. 地球物理学报, 62(11): 4239—4258. doi: 10.6038/cjg2019M0309 张辉, 高原, 石玉涛等, 2012. 基于地壳介质各向异性分析青藏高原东北缘构造应力特征. 地球物理学报, 55(1): 95—104. doi: 10.6038/j.issn.0001-5733.2012.01.009 张晖, 高原, 石玉涛等, 2020. 鄂尔多斯块体北缘与西缘地区地壳各向异性特征. 地球物理学报, 63(6): 2230—2247. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX202006013.htm 张永谦, 滕吉文, 王夫运等, 2011. 阴山造山带及鄂尔多斯盆地北部地区上地壳的地震波属性结构及岩性推断. 地球物理学报, 54(1): 87—97. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201101009.htm 赵红格, 2003. 鄂尔多斯盆地西部构造特征及演化. 西安: 西北大学. 周民都, 张元生, 石雅鏐等, 2006. 青藏高原东北缘地壳三维速度结构. 地球物理学进展, 21(1): 127—134. doi: 10.3969/j.issn.1004-2903.2006.01.019 卓鱼周, 2015. 鄂尔多斯盆地西北部桌子山地区中-新生代隆升事件的确定及其构造意义. 西安: 西北大学. Crampin S., 1978. Seismic-wave propagation through a cracked solid: polarization as a possible dilatancy diagnostic. Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society, 53(3): 467—496. doi: 10.1111/j.1365-246X.1978.tb03754.x Crampin S., 1981. A review of wave motion in anisotropic and cracked elastic-media. Wave Motion, 3(4): 343—391. doi: 10.1016/0165-2125(81)90026-3 Crampin S., Gao Y., 2006. A review of techniques for measuring shear-wave splitting above small earthquakes. Physics of the Earth and Planetary Interiors, 159(1—2): 1—14. doi: 10.1016/j.pepi.2006.06.002 Kaneshima S., 1990. Origin of crustal anisotropy: shear Wave splitting studies in Japan. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 95(B7): 11121—11133. doi: 10.1029/JB095iB07p11121 Silver P G, Chan W W, 1988. Implications for continental structure and evolution from seismic anisotropy. Nature, 335(6185): 34—39. doi: 10.1038/335034a0 Silver P. G., Chan W. W., 1991. Shear wave splitting and subcontinental mantle deformation. Journal of Geophysical Research: Solid Earth, 96(B10): 16429—16454. doi: 10.1029/91JB00899 -

下载:

下载: