Study on High-precision Static Population Spatial Distribution in Xixia District, Yinchuan

-

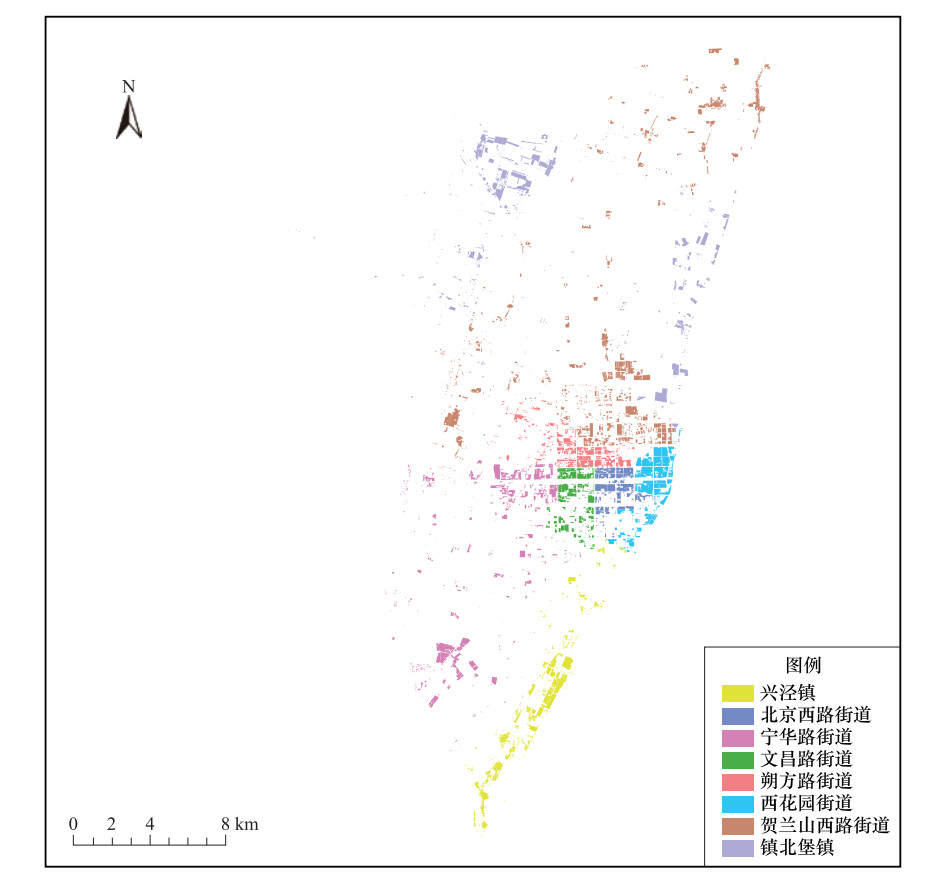

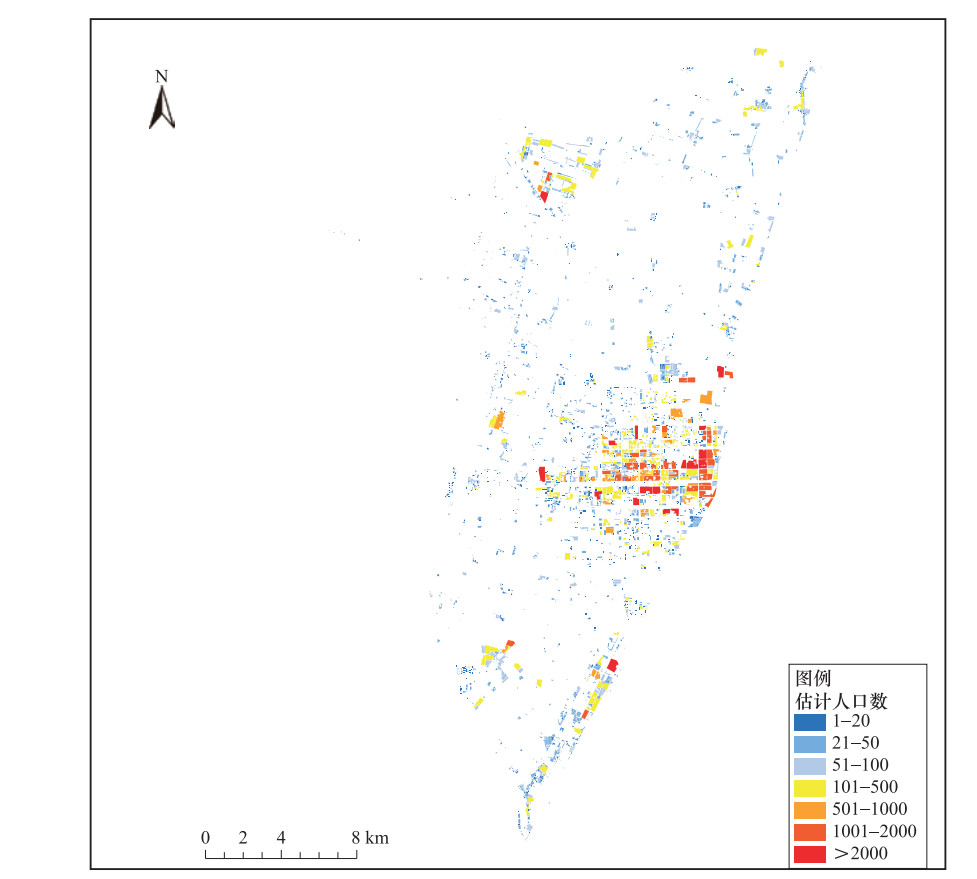

摘要: 地震发生后,人口空间分布密度是决定救援力量部署的重要依据。然而,高精度人口空间分布数据存在获取和更新困难的问题,缺少有效的解决途径。以银川市西夏区为例,基于高空间分辨率遥感影像,通过建筑物解译与实地调查相结合的方式获取住宅建筑物信息,建立人口与住宅建筑物之间的关系模型,得到更客观真实的人口空间分布情况。研究结果表明,以高空间分辨率遥感影像解译住宅建筑物作为人口空间分布指示因子建模,得到的总体预测人口误差率为3.56%,人口平均相对误差率为9.19%,研究结果具有较高的可靠性,为震前灾害风险评估和震后灾情快速评估提供可靠的人口空间分布数据。

-

关键词:

- 高空间分辨率遥感影像 /

- 银川市西夏区 /

- 建筑物 /

- 人口分布 /

- 评估 /

Abstract: After the earthquake, the spatial distribution density of population is an important basis for the deployment of rescue forces. However, it is difficult to obtain and update high-precision population spatial distribution data, and there is a lack of effective ways to solve this problem, which leads to a lack of reliable basis for post-earthquake research. In this paper, taking Xixia District, Yinchuan as an example, based on high spatial resolution remote sensing images, obtaining residential buildings information by combining interpretation of buildings with on-the-spot investigation, the relationship model between the census population data and the building of residential buildings is established, and the more objective and real data of the population spatial distribution is obtained. The results show that the overall prediction error rate is 3.56% and the average relative error rate is 9.19% when the residential buildings are used as the indicator factor of population spatial distribution, which demonstrates the results are reliable and this method can provide reliable data of population spatial distribution for earthquake risk assessment and rapid post-earthquake loss assessment.-

Key words:

- High-resolution remote sensing image /

- Buildings /

- Population /

- Xixia district /

- Yinchuan city /

- Assessment

-

表 1 模型估算误差率统计表

Table 1. The statistical table of model estimation error rate

序号 抽样点 调查人口/人 预测人口/人 误差率/% 1 澳海澜庭 6500 6290 -3.23 2 常春藤 3300 3168 -4.00 3 富明雅居 1900 2003 5.42 4 盛世宁馨嘉园 1040 930 -10.58 5 芦花洲小区 2938 2706 -7.90 6 银西社区 1066 1102 3.38 7 泾华园 1413 1743 23.35 8 泾华村惠台组 699 751 7.44 9 银北家园A区 1350 1316 -2.52 10 绿地国际花都 3100 2799 -9.71 11 西夏万达华宅 2950 2771 -6.07 12 西萃芳庭 2450 2326 -5.06 13 学知园 1480 1433 -3.18 14 怡祥小区 1400 1303 -6.93 15 共享家园 4100 3367 -17.88 16 镇北堡村 1201 1385 15.32 17 新华村1组 281 319 13.52 18 南梁社区 3039 3646 19.97 -

陈文凯, 何少林, 张景发等, 2008. 利用遥感技术提取震害信息方法的研究进展. 西北地震学报, 30(1): 88—93. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZBDZ200801018.htm 陈云浩, 冯通, 史培军等, 2006. 基于面向对象和规则的遥感影像分类研究. 武汉大学学报·信息科学版, 31(4): 316—320. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-WHCH200604008.htm 杜国明, 2008. 人口数据空间化方法与实践. 北京: 中国农业出版社. 郭山山, 龚俊, 尹晶飞, 2016. 基于DMSP/OLS的人口分布网格精细化研究. 地震研究, 39(2): 321—326. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2016.02.020 江东, 杨小唤, 王乃斌等, 2002. 基于RS、GIS的人口空间分布研究. 地球科学进展, 17(5): 734—738. doi: 10.3321/j.issn:1001-8166.2002.05.016 雷启云, 柴炽章, 杜鹏等, 2015. 1739年平罗8级地震发震构造. 地震地质, 37(2): 413—429. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2015.02.006 李皓, 张合, 吕国军, 2018. 基于遥感影像的建筑数据构建研究. 震灾防御技术, 13(1): 168—176. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20180115&journal_id=zzfyjs 聂高众, 陈建英, 李志强等, 2002. 地震应急基础数据库建设. 地震, 22(3): 105—112. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DIZN200203015.htm 聂高众, 安基文, 邓砚, 2012. 地震应急灾情服务进展. 地震地质, 34(4): 782—791. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2012.04.020 王晓青, 丁香, 2004. 基于GIS的地震现场灾害损失评估系统. 自然灾害学报, 13(1): 118—125. doi: 10.3969/j.issn.1004-4574.2004.01.019 袁长丰, 刘德钦, 崔先国等, 2004. 基于人口GIS的北京市人口密度空间分布分析. 测绘科学, 29(4): 40—42. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CHKD200404013.htm 赵真, 郭红梅, 张莹等, 2019. 基于天地图高精度建筑物的四川宝兴县人口估算. 地震研究, 42(2): 204—209. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2019.02.008 Galeon F. A., 2008. Estimation of population in informal settlement communities using high resolution satellite image. The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences. 37 (B4): 1377—1382. -

下载:

下载: