Two Dimensional Seismic Response Analysis for Local Irregular Site of Nairobi-Malaba Railway

-

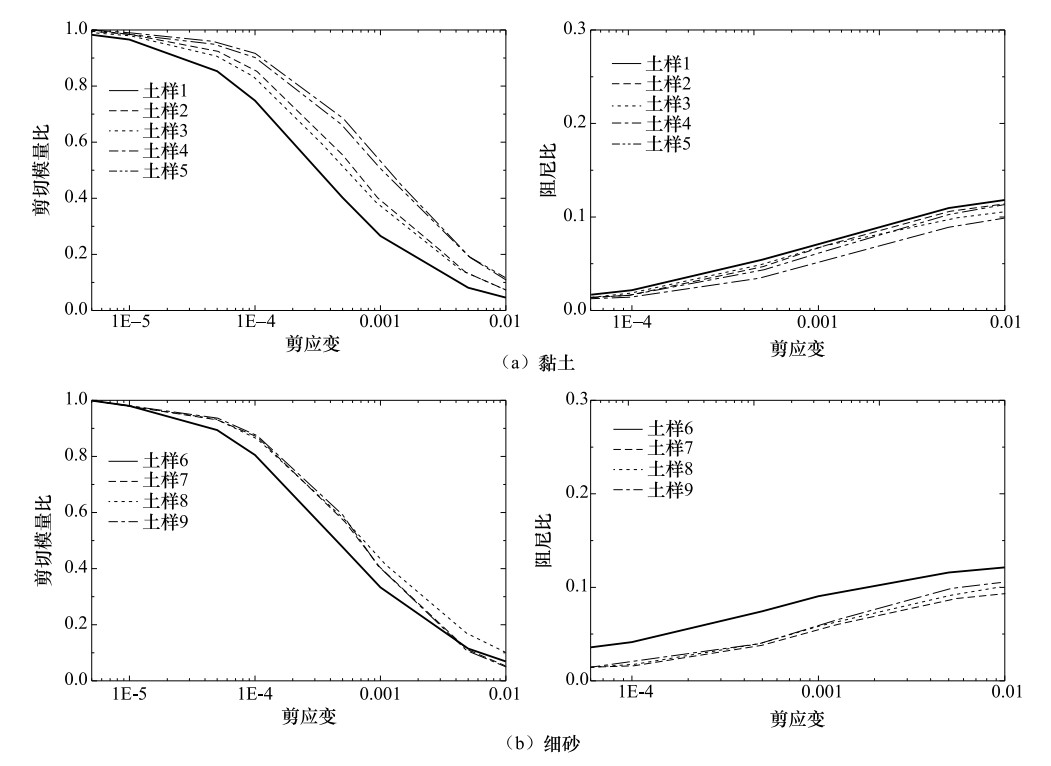

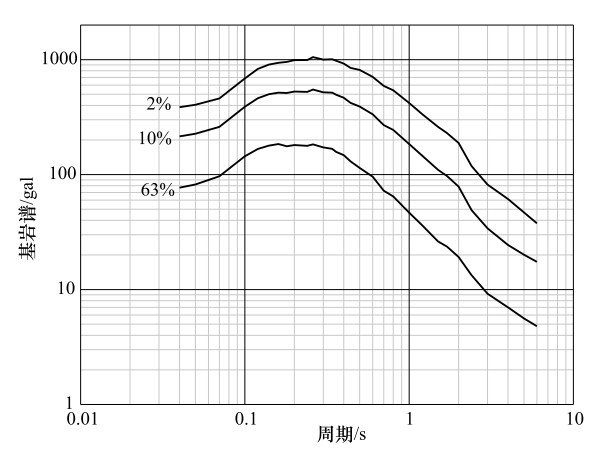

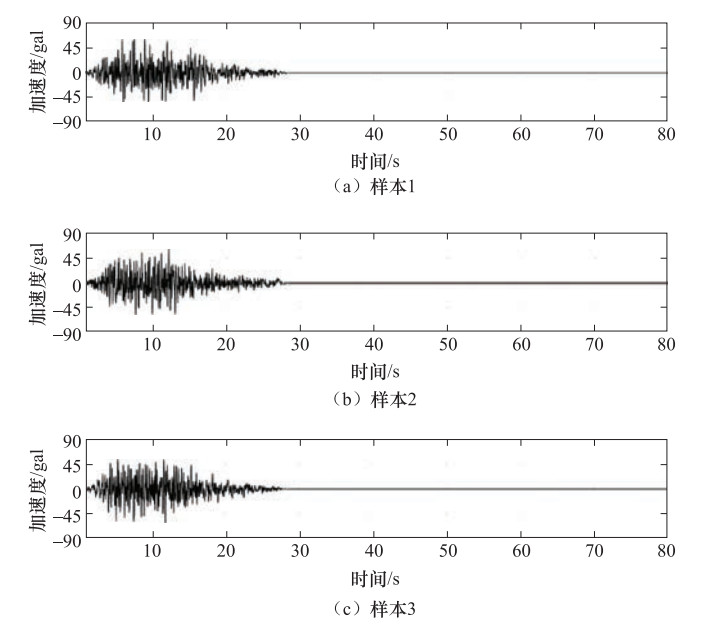

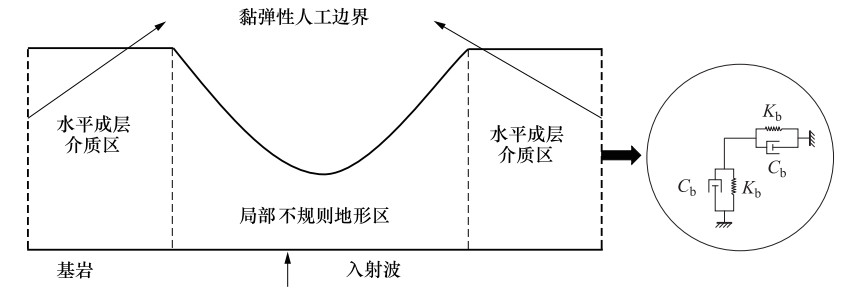

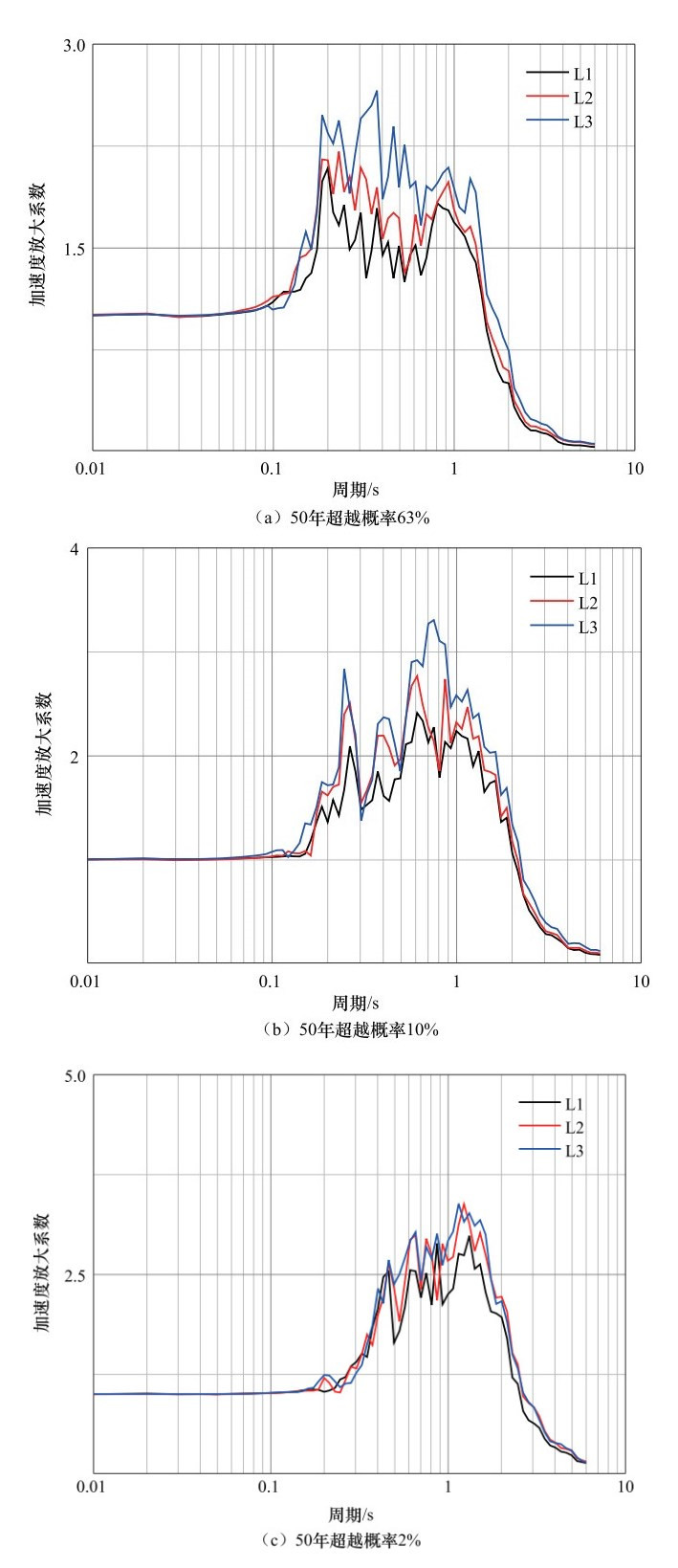

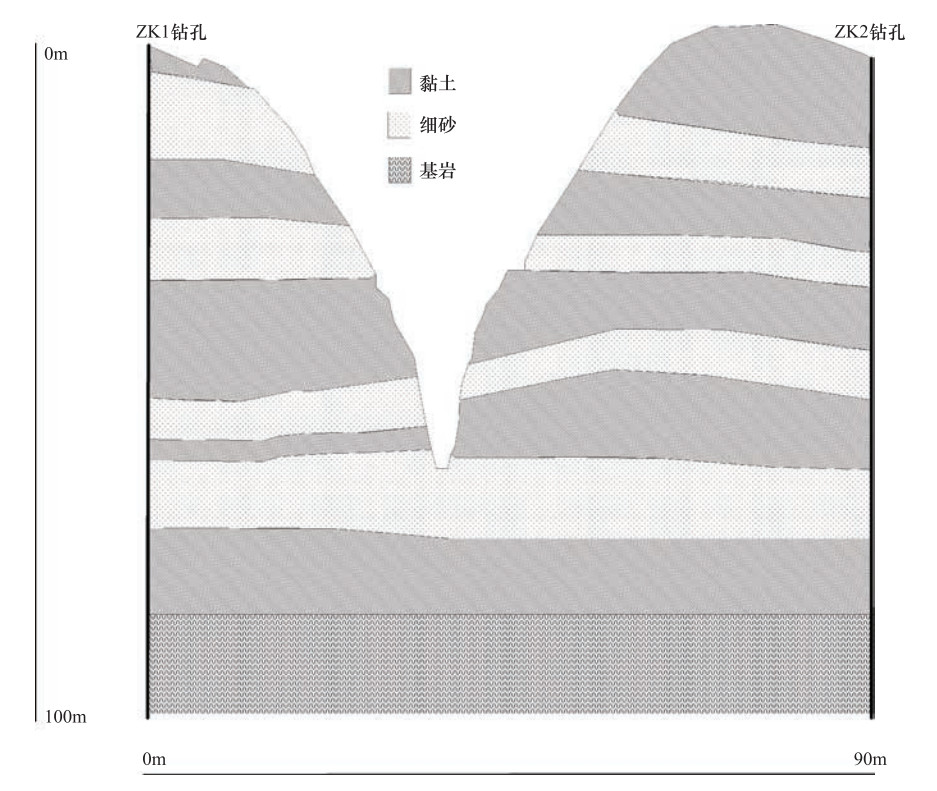

摘要: 基于内马铁路一期工程地质资料,利用ABAQUS有限元软件建立某局部不规则二维场地有限元计算模型,利用Python语言进行二次开发,编制二维等效线性化计算程序。开展50年超越概率63%、10%和2%水准下的土层地震反应分析计算,对不规则地形不同位置处的地震动峰值加速度和频谱特性进行对比分析。研究结果表明,不规则地形对地震动特性的影响显著。本文研究结果对内马铁路一期工程地震动参数确定具有指导意义,同时可为跨越不规则地形工程结构抗震设计提供参考。Abstract: Based on the engineering geological data, an irregular local 2D FEM soil site model was established by using Abaqus Software. Then, 2D equivalent linear simulation program was coded by Python language. Through input motions with 63%、10% and 2% probabilities of exceedance in 50 years, 2D site response analysis was conducted, and the peak ground acceleration and frequency-spectrum characteristics for different positions located at irregular topography with different exceeding probabilities was compared and analysized. Results show that local irregular topography greatly affects the characteristics of ground motion. The research results can be applied to derive the earthquake design parameters for Nairobi-Malaba railway, and can be referred to anti-seismic design of engineering structures crossing irregular topography.

-

表 1 ZK1钻孔土层分布资料

Table 1. Soil layer distribution data of ZK1 borehole

土层编号 土性描述 动三轴序号 层厚/m 波速Vs/m·s-1 密度/kg·m-3 1 黏土 1 3.5 191 2100 2 细砂 6 4.5 171 2050 3 细砂 6 4.5 182 2050 4 细砂 6 4.8 223 2050 5 黏土 2 4.2 249 2100 6 黏土 2 4.2 277 2100 7 细砂 7 4.6 284 2050 8 细砂 7 5.1 345 2050 9 黏土 3 6.0 341 2100 10 黏土 3 6.0 373 2100 11 黏土 3 6.0 409 2100 12 细砂 8 6.8 434 2050 13 黏土 4 2.5 445 2100 14 细砂 9 5.5 455 2050 15 细砂 9 5.5 475 2050 16 黏土 5 4.7 508 2100 17 黏土 5 5.0 534 2100 18 黏土 5 5.0 568 2100 19 计算基底 10 — 584 2200 表 2 ZK2钻孔土层分布资料

Table 2. Soil layer distribution data of ZK2 borehole

土层编号 土性描述 动三轴序号 层厚/m 波速Vs/m·s-1 密度/kg·m-3 1 黏土 1 4.0 192 2100 2 黏土 1 5.0 209 2100 3 黏土 1 5.0 232 2100 4 细砂 6 3.5 253 2050 5 细砂 6 4.0 274 2050 6 黏土 2 4.0 275 2100 7 黏土 2 4.5 289 2100 8 细砂 7 5.5 345 2050 9 黏土 3 4.5 337 2100 10 黏土 3 4.8 362 2100 11 细砂 8 4.0 382 2050 12 细砂 8 4.0 418 2050 13 黏土 4 5.0 441 2100 14 黏土 4 5.0 477 2100 15 细砂 9 5.5 507 2050 16 细砂 9 5.0 523 2050 17 黏土 5 5.5 547 2100 18 黏土 5 6.0 569 2100 19 计算基底 10 — 590 2200 表 3 6个计算点50年超越概率63%、10%和2%水准下地震动峰值加速度(单位:gal)

Table 3. Peak ground motions for 6 points with 63%、10% and 2% probabilities of exceedance in 50 years (Unit: gal)

计算点 工况 50年超越概率63% 50年超越概率10% 50年超越概率2% 样本1 样本2 样本3 样本1 样本2 样本3 样本1 样本2 样本3 左侧 L1 -58.5 57.4 -61.1 144.5 154.0 151.1 -243.0 237.9 -245.3 L2 -61.1 -62.6 -65.6 -158.2 -165.3 164.0 255.4 -249.2 -253.8 L3 68.3 -67.9 76.1 -172.2 -176.1 174.9 -278.6 264.7 -272.0 右侧 R1 -63.7 -64.6 -62.7 158.2 -168.4 164.6 -250.2 255.6 254.0 R2 -67.4 72.6 -66.1 165.4 -173.7 176.3 -255.6 -268.4 -263.6 R3 81.5 82.9 -80.7 181.7 198.6 192.4 286.4 -283.5 -288.8 -

车伟, 罗奇峰, 2008. 复杂地形条件下地震波的传播研究. 岩土工程学报, 30(9): 1333-1337. doi: 10.3321/j.issn:1000-4548.2008.09.012 赖强林, 杨笑梅, 2014. 复杂V型谷地条件下地震动数值模拟的比较. 地震工程与工程振动, 34(S1): 41-46. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DGGC2014S1009.htm 刘晶波, 吕彦东, 1998. 结构-地基动力相互作用问题分析的一种直接方法. 土木工程学报, 31(3): 55-64. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC199803008.htm 陆鸣, 李小军, 周正华等, 2016. 肯尼亚内罗毕至马拉巴铁路CK0-CK120段地震危险性分析. 北京: 中国地震局地壳应力研究所, 96-104. 马俊玲, 丁海平, 2013. 土层地震反应分析中不同阻尼取值的影响比较. 防灾减灾工程学报, 33(5): 517-523, 547. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXK201305005.htm 王笃国, 赵成刚, 2016. 地震波斜入射时二维成层介质自由场求解的等效线性化方法. 岩土工程学报, 38(3): 554-561. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTGC201603024.htm 王永幸, 杨仕升, 高鹏飞, 2015. 基于等效线性化的二维地震反应分析研究. 广西大学学报(自然科学版), 40(3): 692-698. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GXKZ201503027.htm 杨笑梅, 赖强林, 2017. 二维土层地震反应分析的时域等效线性化解法. 岩土力学, 38(3): 847-856. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTLX201703030.htm 战吉艳, 陈国兴, 刘建达等, 2013. 远场大地震作用下大尺度深软场地的非线性地震效应分析. 岩土力学, 34(11): 3229-3238. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-YTLX201311031.htm Kamiyama M., Satoh T., 2002. Seismic response analysis of laterally inhomogeneous ground with emphasis on strains. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 22(9-12): 877-884. doi: 10.1016/S0267-7261(02)00110-0 Park D., Hashash Y. M. A., 2004. Soil damping formulation in nonlinear time domain site response analysis. Journal of Earthquake Engineering, 8(2): 249-274. doi: 10.1080/13632460409350489 -

下载:

下载: