Analysis of Earthquake Damage From a New Perspective: A Case Study of Changning M6.0 Earthquake in Sichuan Province

-

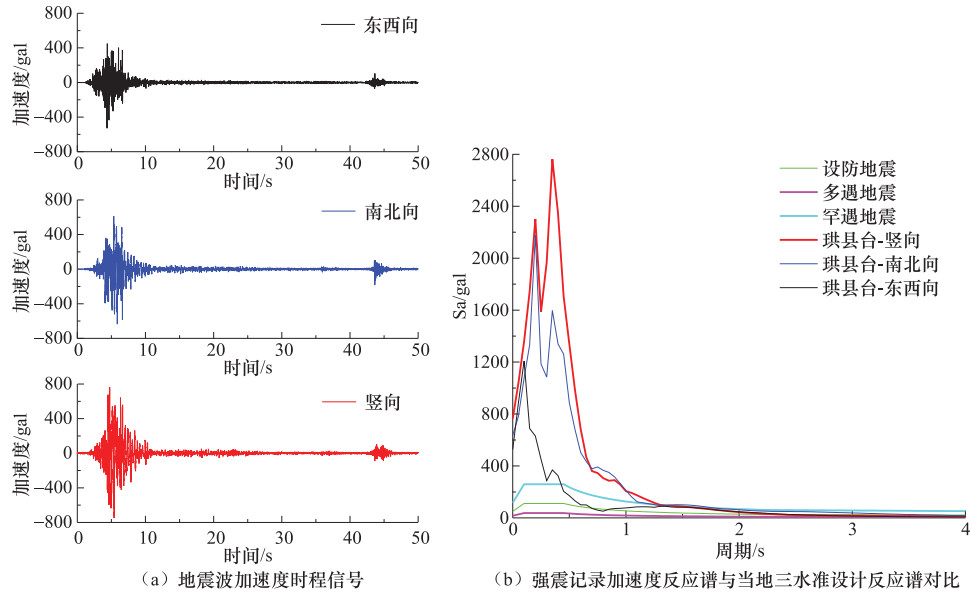

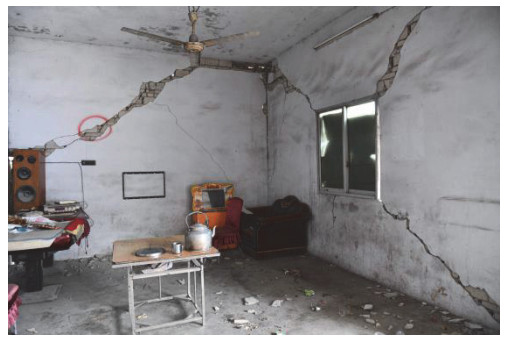

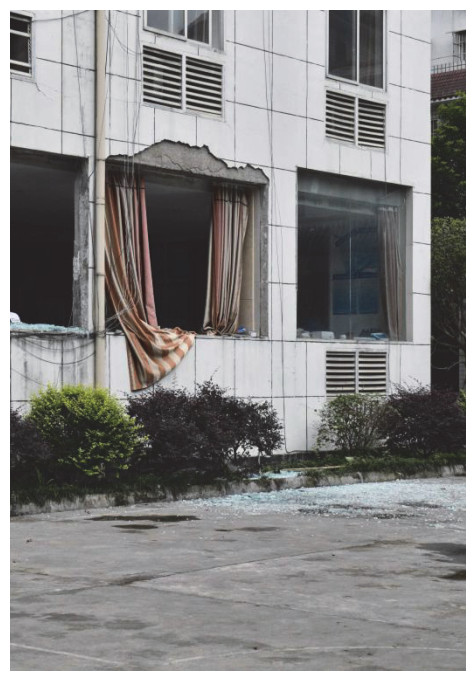

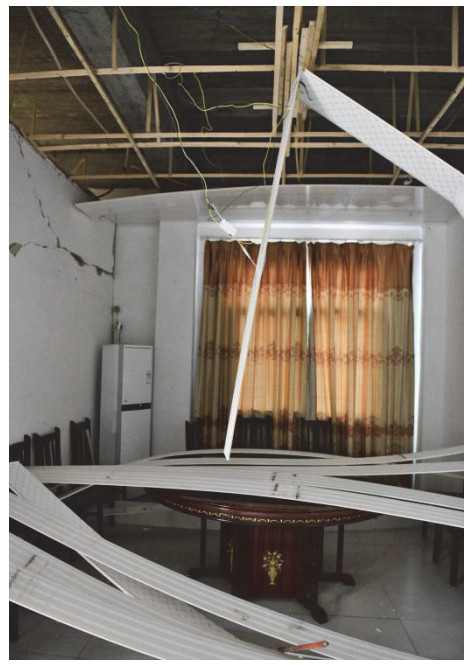

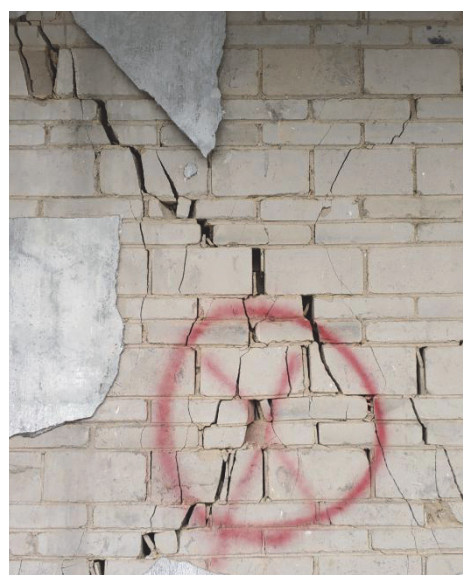

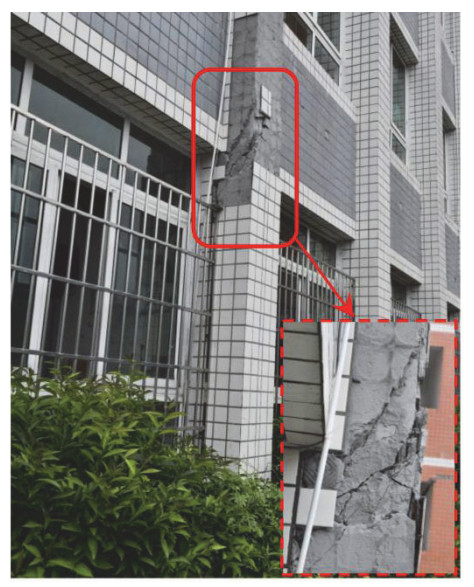

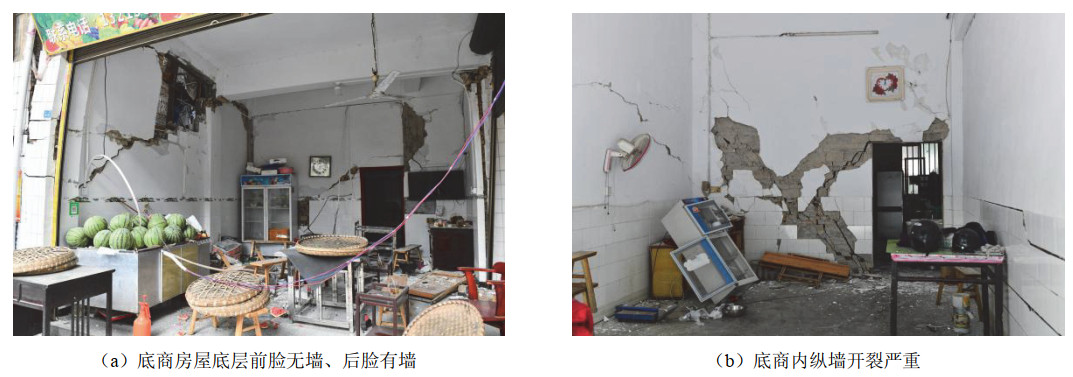

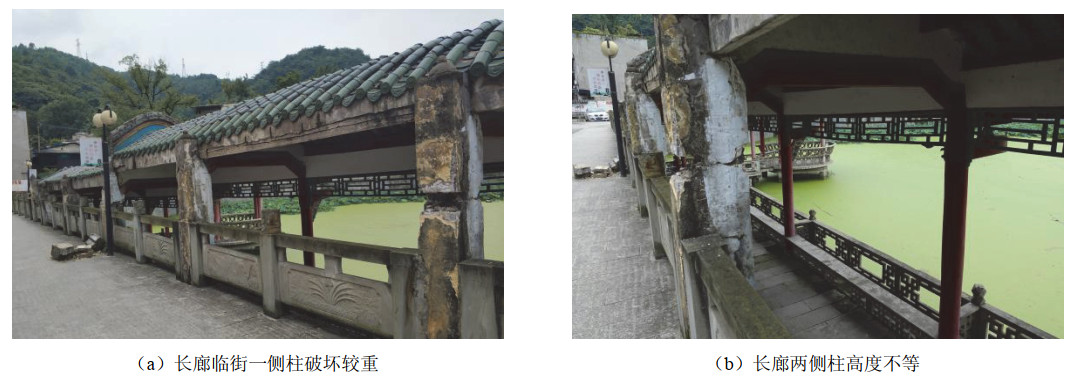

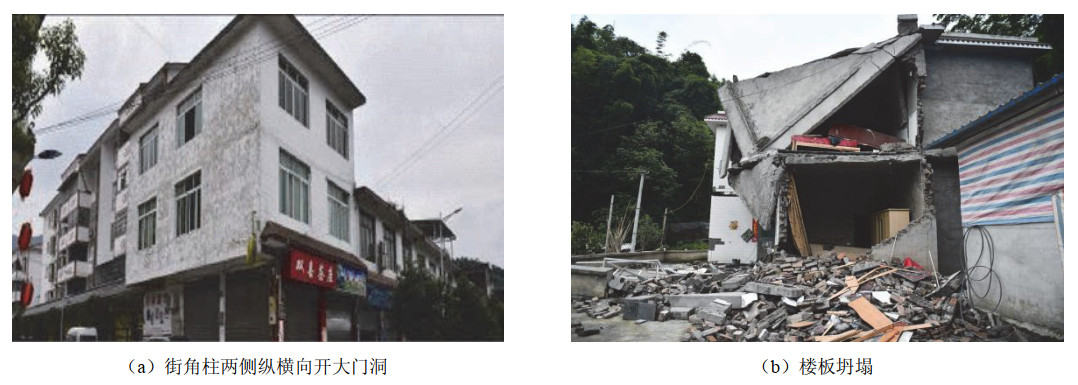

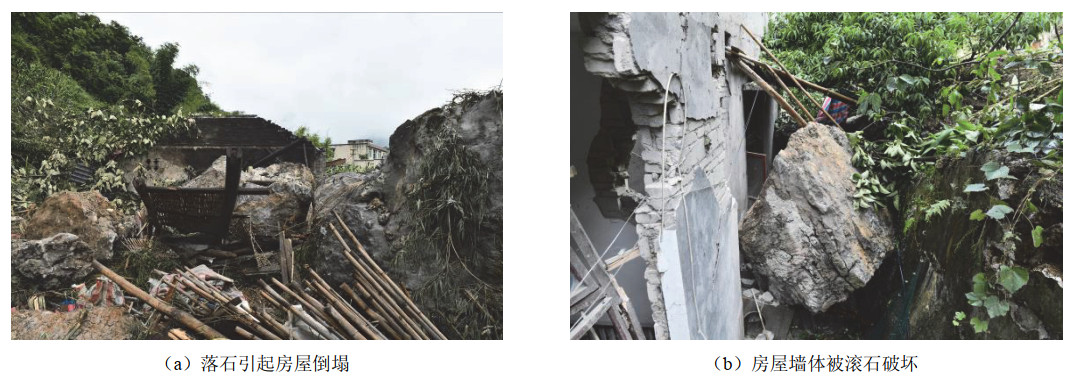

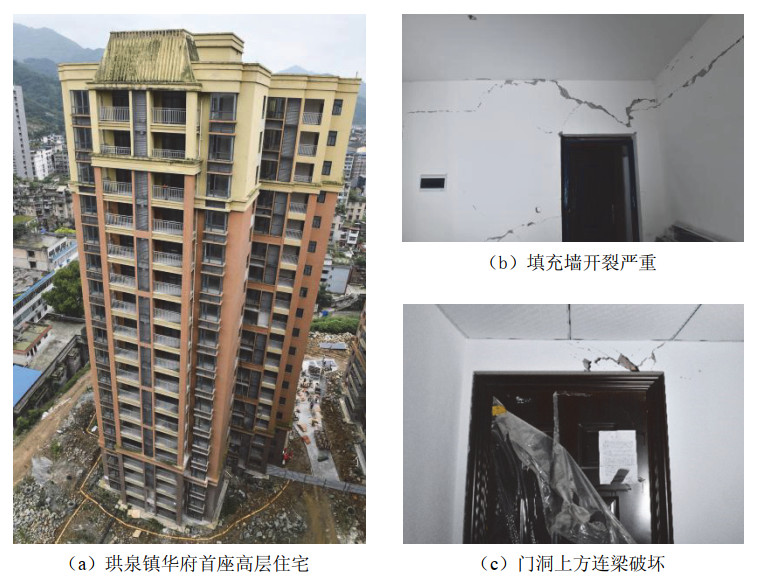

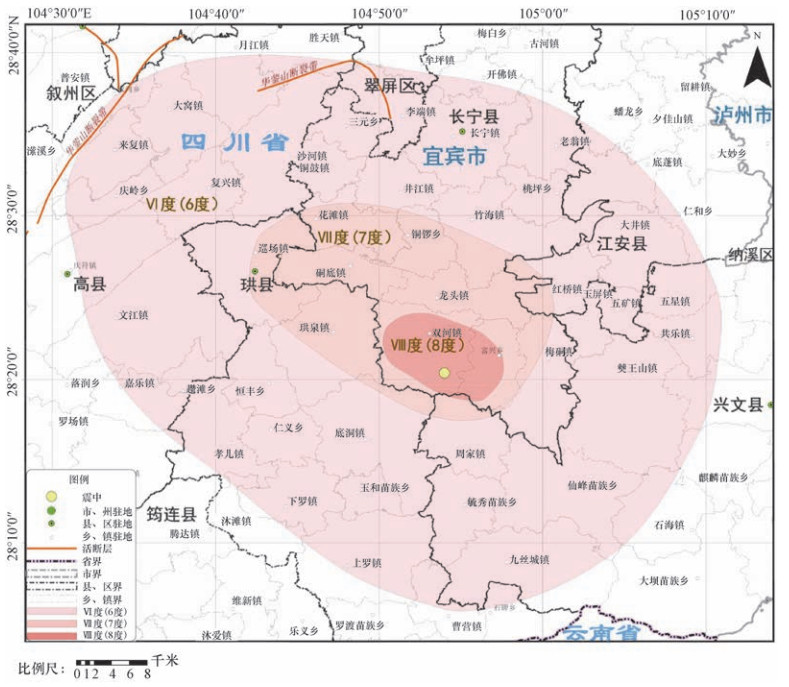

摘要: 四川长宁6.0级地震发生后,作者第一时间前往地震现场,获得第一手震害资料。基于“散、脆、偏、单”评估法,对当地建筑物震害特点和成灾机理进行深入剖析,并提出整治措施。实际震害显示,当前我国城乡建筑亟待解决的问题是“散”和“脆”;学校建筑和底商结构在此次地震中仍表现出诸多抗震不利问题,集中体现在因填充墙布置不合理导致的“偏”;高层建筑主体结构虽在地震后保存完好,但填充墙破坏较重,修缮费用较高。震害调查结果警醒行业人员需围绕实际震害特点精准发力,优化结构概念设计,全面提升抗震能力,推动韧性城乡建设。Abstract: After the Changning M6.0 earthquake in Sichuan Province, a large number of seismic data were obtained as soon as possible. This paper analysed the earthquake damage characteristics and disaster mechanism of local buildings based on "loose, brittle, eccentric and isolated" method and the treatment measures were put forward. The results show that the pressing problem of buildings in urban and rural is "loose" and "brittle". The school buildings and the multi-storey masonry structures with first storey used as shops still shows a lot of unfavorable seismic problems in this earthquake, which are mainly led by "eccentric" caused by the unreasonable layout of the infilled walls. Although the main structures of the high-rise buildings are well-preserved after the earthquake, the infilled walls are damaged and the costs for repairing are high. The earthquake damage investigation warn us to pay more attention to the characteristics of actual earthquake damage, optimize the conceptual design of structures, improve the seismic capacity, and promote the construction of resilience urban and rural areas.

-

-

郭迅, 2009.汶川大地震震害特点与成因分析.地震工程与工程振动, 29(6): 74-87. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DGGC200906008.htm 郭迅, 2018.钢筋混凝土框架结构地震倒塌机理.北京:中国建筑工业出版社. 郭迅, 王波, 2019.建设韧性城乡的技术途径.震灾防御技术, 14(1): 52-59. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20190106&journal_id=zzfyjs 黄思凝, 袁一凡, 孟庆利等, 2011.由玉树地震结构震害看村镇房屋抗震.世界地震工程, 27(2): 77-82. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SJDC201102012.htm 李宏男, 肖诗云, 霍林生, 2008.汶川地震震害调查与启示.建筑结构学报, 29(4): 10-19. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JZJB200804003.htm 聂洪达, 郄恩田, 2007.房屋建筑学.北京:北京大学出版社. 万永革, 胡晓辉, 刘敬光等, 2019. 2019四川长宁6.0级地震震源机制中心解及震源区应力场.国际地震动态, (8): 174-175. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GJZT201908138.htm 王波, 郭迅, 宣越, 2016.河北农村典型房屋抗震能力调查.华北地震科学, 34(3): 1-6. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HDKD201603001.htm 徐有邻, 2009.汶川地震震害调查及对建筑结构安全的反思.北京:中国建筑工业出版社. 闫培雷, 孙柏涛, 张昊宇, 2014.芦山7.0级强烈地震钢筋混凝土框架结构教学楼震害.土木工程学报, 47(S1): 24-28. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC2014S1005.htm 易桂喜, 龙锋, 梁明剑等, 2019. 2019年6月17日四川长宁MS6.0地震序列震源机制解与发震构造分析.地球物理学报, 62(9): 3432-3447. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX201909017.htm 张敏政, 2015.地震工程的概念和应用.北京:地震出版社. 张文芳, 胡利平, 2012.无筋砌体抗震墙的弯剪破坏及等效剪跨比研究.土木工程学报, 45(S2): 133-136, 141. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-TMGC2012S2031.htm -

下载:

下载: