Study on Seismic Hazard in Earthquake-prone Areas of Liaoning Province

-

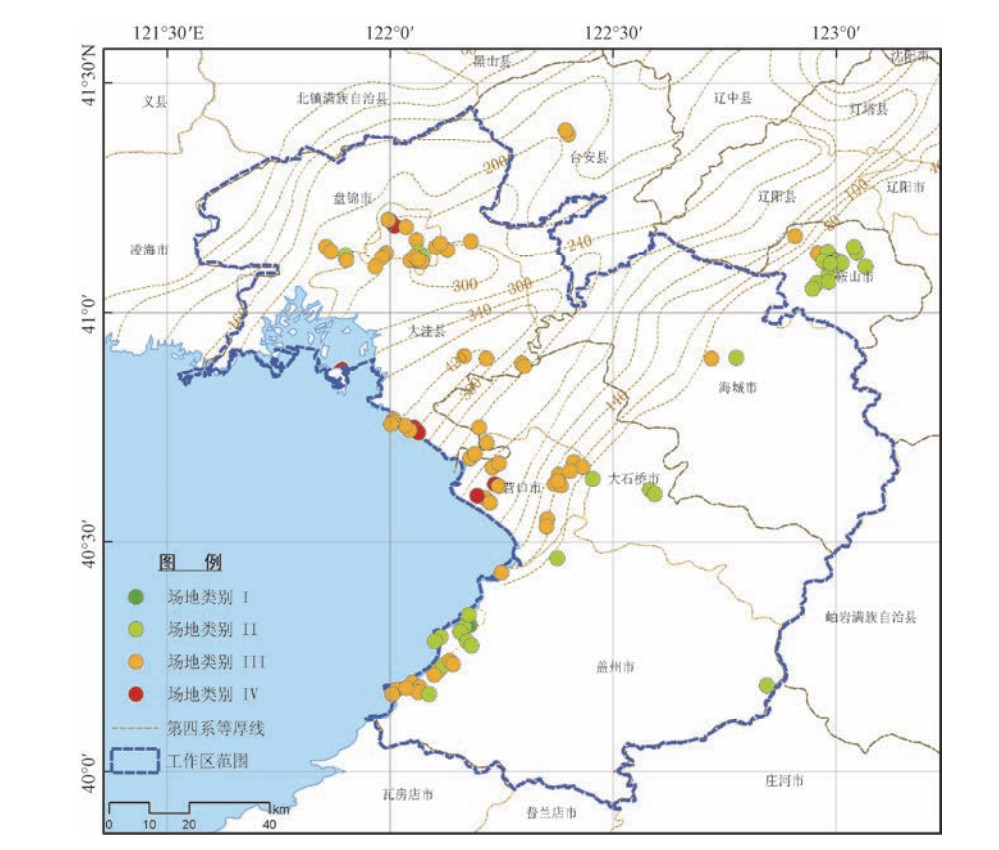

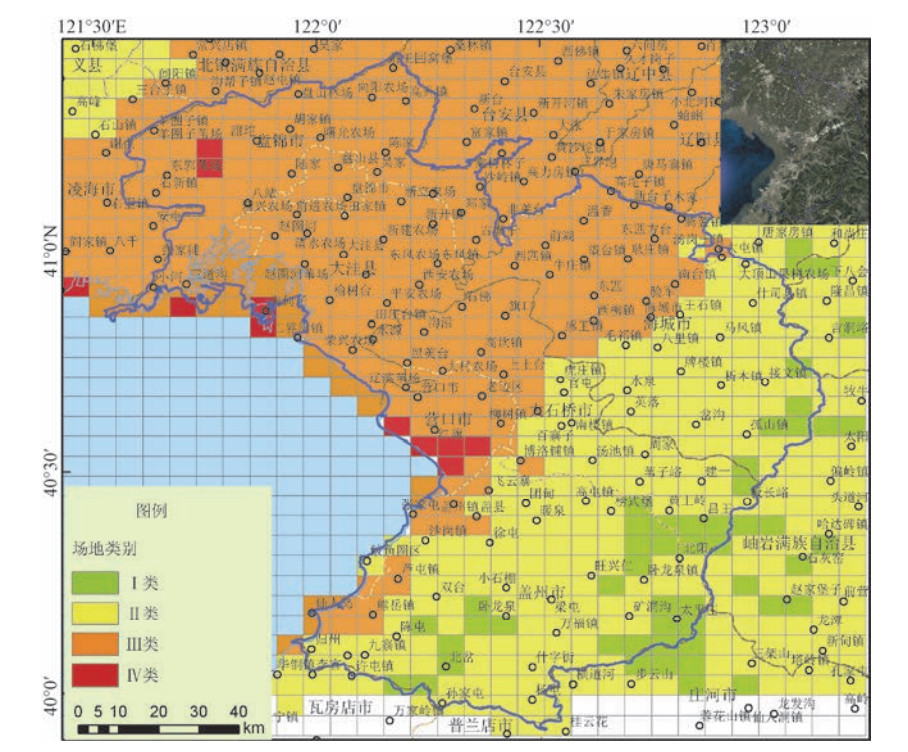

摘要: 盘锦、海城、营口地区是辽宁省内地震活动性最强、地震危险性最高的地区。该地区开展了大量重点工程地震安全性评价、区域性地震区划和地震小区划工作,但尚未开展基于场地条件的区域尺度地震危险性研究。独有的沉积特点使该地区场地条件较复杂,因此在地震危险性概率分析中考虑场地条件是必要的。本文基于新一代中国地震动参数区划图基本原理和技术原则,结合盘锦、海城、营口地区场地条件特征,采用基于地形坡度的方法对场地条件进行分类,确定场地地震动影响系数,给出该地区基于区域场地条件的地震危险性分布,相关研究结果可为地震风险评估和防震减灾规划提供参考。Abstract: Panjin-HaiCheng-YingKou area (hereinafter referred to as P.H.Y. area) are the areas with the strongest seismic activity and the highest seismic hazard in Liaoning Province. A lot of seismic hazard assessments were carried out in the area, such as seismic hazard assessment of major projects and seismic zonation of special regions. However, a relatively accurate probabilistic seismic hazard analysis based on site conditions has not been carried out on large scale. Due to its unique sedimentary characteristics, the site condition in P.H.Y. area is complicate. It is necessary to consider site conditions in probabilistic seismic hazard analysis to get a site-related ground motion distribution. In this paper, the probabilistic seismic hazard analysis was carried out in P.H.Y. area, considering the regional character of the site condition from the DEM data. The results of this work can provide reference for seismic risk assessment and earthquake disaster prevention.

-

Key words:

- Site category /

- Site effect /

- Seismic hazard /

- Panjin-HaiCheng-YingKou area

-

表 1 盘海营地区中国场地分类、VS30和DEM地形坡度之间的关系

Table 1. The relationship between site classification in P.H.Y. area, VS30 and DEM terrain slope

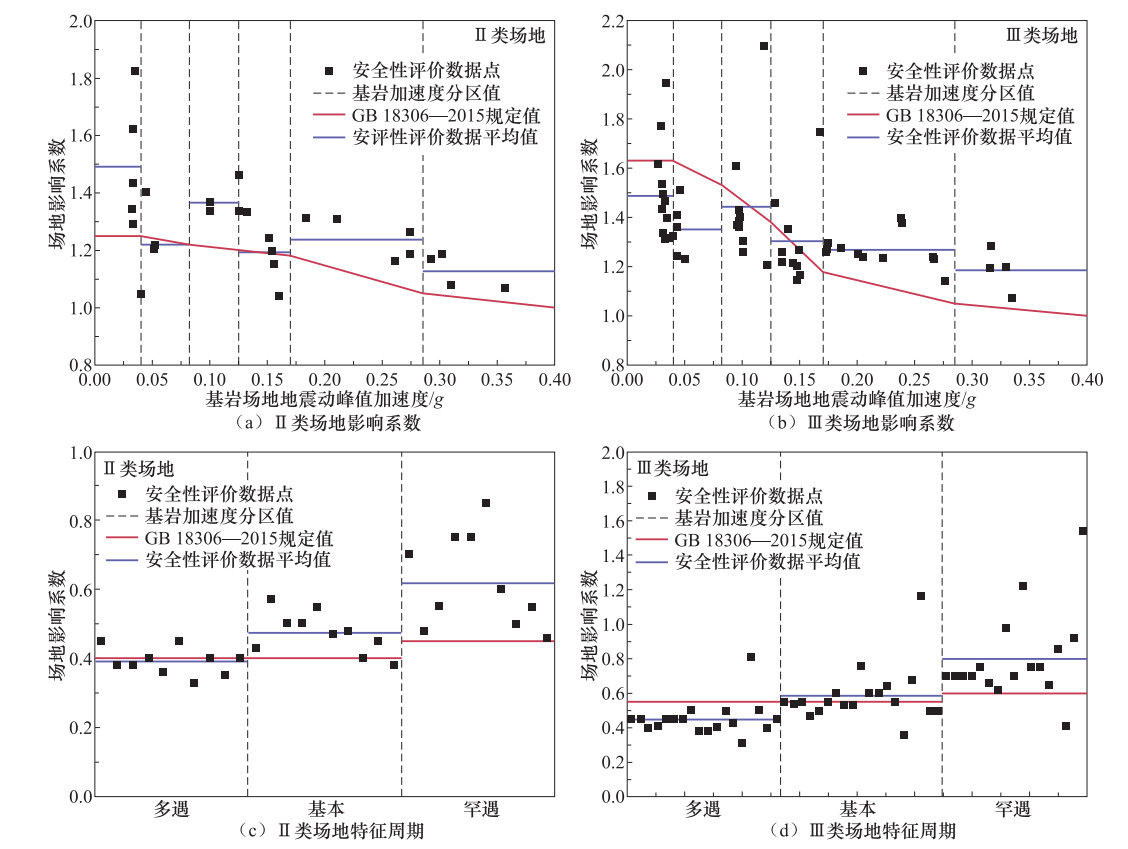

项目 场地类别 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ VS20范围/m·s-1 > 500 250—500 150—250 < 150 VS30范围/m·s-1 > 536 275—536 171—275 < 171 坡度范围/m·m-1 > 3.866 0.420—3.866 0.016—0.420 < 0.016 表 2 盘海营地区基于基岩场地的修正场地影响系数

Table 2. Modified site influence coefficient based on bedrock site in P.H.Y. area

场地类别 基岩场地地震动峰值加速度/g ≤0.040 0.082 0.125 0.170 0.285 ≥0.400 Ⅰ0 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 Ⅱ 1.35 1.22 1.20 1.18 1.15 1.00 Ⅲ 1.63 1.53 1.38 1.25 1.18 1.00 Ⅳ 1.56 1.46 1.33 1.18 1.00 0.90 表 3 盘海营地区不同场地类别修正特征周期(单位:s)

Table 3. Modified characteristic period for different site categories in P.H.Y. area(unit: s)

地震作用级别 场地类别 Ⅰ0 Ⅰ1 Ⅱ Ⅲ Ⅳ 多遇(年超越概率0.0197) 0.25 0.30 0.40 0.55 0.75 基本(年超越概率0.0021) 0.30 0.35 0.45 0.60 0.80 罕遇(年超越概率0.0004) 0.35 0.40 0.55 0.70 0.90 -

陈鲲, 俞言祥, 高孟潭, 2010.考虑场地效应的ShakeMap系统研究.中国地震, 26(1):92-102. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgdz201001009 高孟潭, 2015.GB 18306-2015《中国地震动参数区划图》宣贯教材.北京: 中国质检出版社, 中国标准出版社. 国家地震局, 1996.中国地震烈度区划图(1990)概论.北京:地震出版社. 黄雅虹, 吕悦军, 兰景岩等, 2010.工程场地分类中等效剪切波速计算深度问题的讨论.地震地质, 32(2):312-319. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzdz201002014 吕红山, 赵凤新, 2007.适用于中国场地分类的地震动反应谱放大系数.地震学报, 29(1):67-76, 114. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dizhen200701008 潘华, 高孟潭, 谢富仁, 2013.新版地震区划图地震活动性模型与参数确定.震灾防御技术, 8(1):11-23. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20130102&journal_id=zzfyjs 齐鑫, 肖遥, 2012.下辽河地区典型土层地震反应时域和频域方法对比.地震工程与工程振动, 32(1):23-29. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzgcygczd201201004 俞言祥, 李山有, 肖亮, 2013.为新区划图编制所建立的地震动衰减关系.震灾防御技术, 8(1):24-33. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20130103&journal_id=zzfyjs 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2016.GB 18306-2015.中国地震动参数区划图.北京:中国标准出版社. 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2010.GB 50011-2010.建筑抗震设计规范.北京:中国建设工业出版社. Allen T. I., Wald D. J., 2009. On the use of high-resolution topographic data as a proxy for seismic site conditions (VS30). Bulletin of the Seismological Society of America, 99(2A): 935-943. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=cdced44e19d426a0e361f6ddb99c8d6b Cornell C. A., 1968. Engineering seismic risk analysis. Bulletin of the Seismological Society of America, 58: 1583-1606. Wills C. J., Clahan K. B., 2006. Developing a map of geologically defined site-condition categories for California. Bulletin of the Seismological Society of America, 96(4A): 1483-1501. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=1e94267a1c64eccad248ccc38953ee17 -

下载:

下载: