Contrastive Analysis on the Accuracy of Rapid Assessment of Earthquake Disaster Losses by 2020 MS6.4 Jiashi Earthquake in Xinjiang China

-

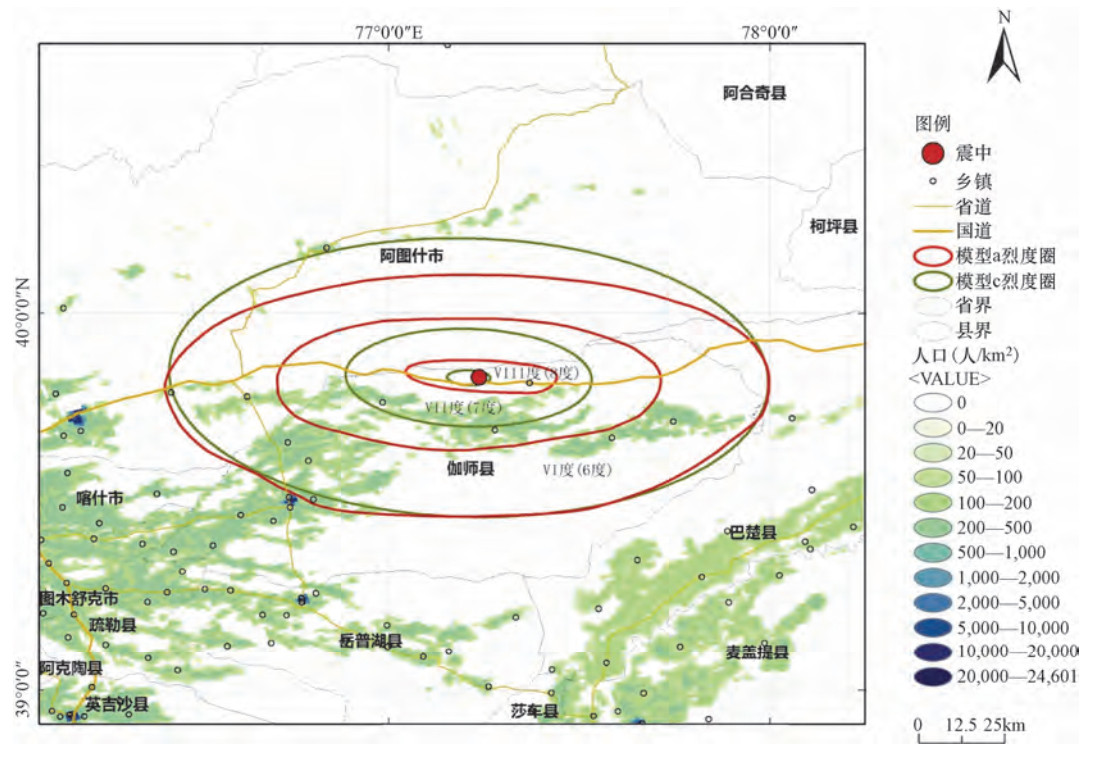

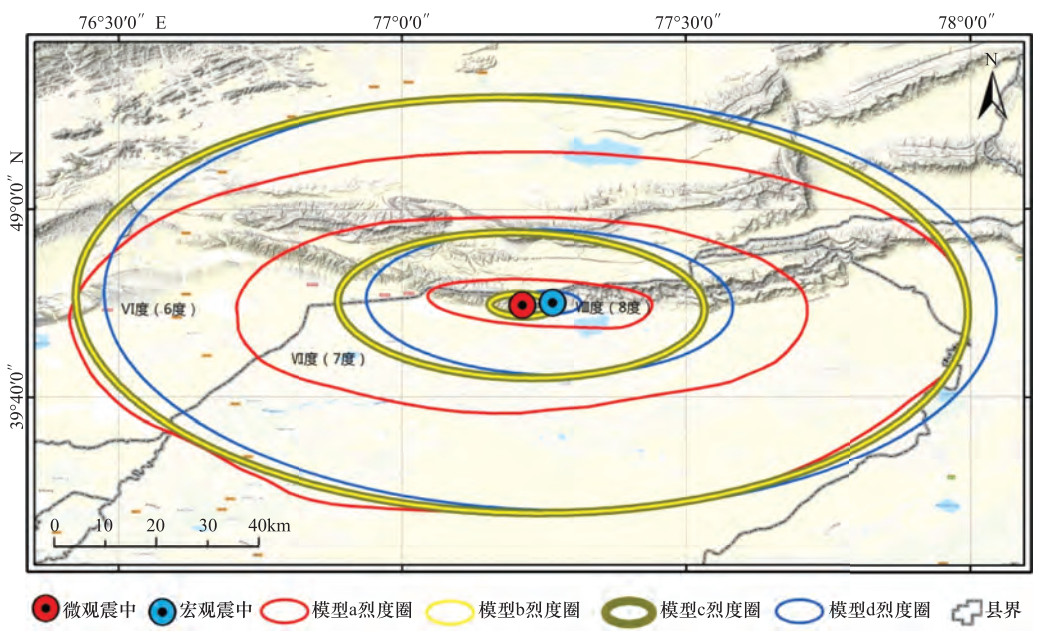

摘要: 进行地震灾害快速评估时,地震发生时刻、震级、极震区烈度评估、宏观震中与微观震中偏离、烈度衰减关系模型、人员伤亡评估模型、房屋震害矩阵等是影响地震灾害损失计算的主要因素,各因素存在不确定性,所以评估结果与实际结果存在一定差距。本文探讨了2020年1月19日新疆伽师6.4级地震灾害评估中极震区烈度评估、地震影响场、宏观震中与微观震中偏离、烈度衰减关系模型、人员伤亡评估模型、房屋震害矩阵与真实结果的偏差。研究结果表明,造成本次地震损失快速评估结果存在偏差的主要因素包括地震影响场分布、人口与房屋建筑(对应抗震能力)数量评估的偏差;提高地震影响场评估、人口、房屋建筑等数据空间分布精准性,是提高地震灾害损失快速评估系统精准性的基础和前提。Abstract: In the rapid assessment of earthquake disasters, the moment of earthquake occurrence, the magnitude of the earthquake, the estimation of the intensity of the polar earthquake zone, the deviation of the macro epicenter from the micro epicenter, the relationship between the intensity attenuation, the estimation model of casualties, the damage matrix of the house, etc. are the main factors that affect the calculation of earthquake disaster losses. These elements themselves are umcertain, so there will be a gap between the evaluation results and the actual results. This article discusses the intensity estimation, impact field, macro-epicenter and micro-epicenter deviation, intensity attenuation relationship, damage estimation model, house damage matrix, and real results of the mid-earthquake earthquake assessment on the January 19, 2020 Xinjiang MS6.4 earthquake disaster assessment Deviation and precision. The results show that the main factors that cause different results of the rapid assessment of this earthquake loss are:the distribution of the seismic impact field, the deviation of the population and the number of buildings (corresponding to the seismic capacity). The comparative study shows that improving the accuracy of the assessment of the seismic impact field and the accuracy of the spatial distribution of data such as population and buildings are of great significance for improving the accuracy of rapid assessment of earthquake disaster losses.

-

表 1 地震影响场评估模型

Table 1. Seismic intensity distribution assessment models

模型 模型名称 模型来源 震中位置 a 现场调查烈度图 新疆维吾尔自治区地震局 b 新疆地震烈度衰减关系模型 谭明等(2011) 微观震中 c 新疆地震烈度衰减关系模型 俞言祥等(2013) 微观震中 d 新疆地震烈度衰减关系模型 俞言祥等(2013) 宏观震中 表 2 4种影响场模型损失评估结果

Table 2. Loss assessment results of 4 influence field models

模型 最高烈度 Ⅵ度区 Ⅶ度区 Ⅷ度区 Ⅵ度区面积/km2 Ⅶ度区面积/km2 Ⅷ度区面积/km2 死亡人数 长轴/km 短轴/km 长轴/km 短轴/km 长轴/km 短轴/km a Ⅷ 135 71 86 39 33 9 4945 2397 257 1 b Ⅷ 136 82 55 29 10 5 7393 1211 33 0—2 c Ⅷ 134 82 56 29 10 6 7393 1211 33 0—2 d Ⅷ 135 81 55 28 9 4 7393 1211 33 0—2 表 3 新疆伽师6.4级地震评估区各结构类型房屋破坏比资料

Table 3. Summary table of damage ratio of residential buildings of various structure types in the Jiashi 6.4 earthquake evaluation area, Xinjiang

结构类型 评估区 毁坏 严重破坏 中等破坏 轻微破坏 基本完好 砖木结构 评估区一 11.00 49.00 30.00 10.00 0.00 评估区二 0.00 10.00 36.00 41.00 13.00 评估区三 0.00 1.00 9.00 30.00 60.00 砖混结构 评估区一 0.00 20.00 20.00 30.00 30.00 评估区二 0.00 0.00 0.00 20.00 80.00 评估区三 0.00 0.00 0.00 6.00 94.00 框架结构 评估区一 0.00 15.00 20.00 32.00 33.00 评估区二 0.00 0.00 0.00 10.00 90.00 评估区三 0.00 0.00 0.00 27.00 73.00 安居房 评估区一 0.00 0.00 0.00 11.00 89.00 评估区二 0.00 0.00 0.00 1.00 99.00 评估区三 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 表 4 地震快速评估系统中所用的新疆伽师地区易损性矩阵

Table 4. Vulnerability matrix of Jiashi area in Xinjiang used in the rapid earthquake assessment system

结构类型 评估区 毁坏 严重破坏 中等破坏 轻微破坏 基本完好 砖木结构 评估区一 20.93 20.80 26.47 18.65 13.15 评估区二 0.00 16.57 24.79 28.57 30.07 评估区三 0.00 4.17 15.80 31.23 48.80 砖混结构 评估区一 5.55 11.01 21.95 37.43 24.06 评估区二 2.28 8.43 17.59 31.70 40.00 评估区三 0.00 1.65 6.25 15.82 76.28 框架结构 评估区一 0.52 8.20 34.23 41.21 15.84 评估区二 0.01 0.55 8.21 34.26 56.97 评估区三 0.00 0.01 0.55 8.20 91.24 安居房 评估区一 0.02 0.34 4.83 23.16 71.65 评估区二 0.00 0.00 0.07 1.65 98.28 评估区三 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 -

蔡宗文, 危福泉, 方宏芳等, 2009.基于行政村分布的漳州市城乡震害快速评估系统实现.震灾防御技术, 4(3):328-334. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20090310&journal_id=zzfyjs 李敏, 许瑞杰, 李永强, 2018.云南地震应急快速评估系统优化研究.震灾防御技术, 13(1):177-186. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20180116&journal_id=zzfyjs 刘金龙, 林均岐, 2012.基于震中烈度的地震人员伤亡评估方法研究.自然灾害学报, 21(5):113-119. http://www.cqvip.com/QK/97398X/20125/43687065.html 宋立军, 谢瑞民, 李锰等, 1999.喀什及其周围地区农村房屋建筑易损性矩阵的建立.内陆地震, 13(3):233-237. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-LLDZ199903007.htm 谭明, 李帅, 孙静等, 2011.新疆地震烈度衰减关系模型参数拟合.内陆地震, 25(1):29-35. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=nldz201101005 温和平, 唐丽华, 刘军等, 2016.新疆农村民居抽样调查与抗震能力初步分析.内陆地震, 30(4):293-305. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=nldz201604001 杨天青, 姜立新, 2005.关于地震灾害快速评估系统的思考.地震, 25(3):123-128. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=diz200503018 杨天青, 姜立新, 杨桂岭, 2006.地震人员伤亡快速评估.地震地磁观测与研究, 27(4):39-43. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzdcgcyyj200604007 叶清, 2003.地震危险性、地震危害性和地震易损性.福建地震, 19(2):38-40. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK200301454183 俞言祥, 李山有, 肖亮, 2013.为新区划图编制所建立的地震动衰减关系.震灾防御技术, 8(1):24-33. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20130103&journal_id=zzfyjs 中国地震局监测预报司, 2001.中国大陆地震灾害损失评估汇编(1996~2000).北京:地震出版社. 中国地震局震害防御司, 1999.中国近代地震目录(公元1912年-1990年).北京:中国科学技术出版社. 中国地震局震灾应急救援司, 2010. 2001~2005年中国大陆地震灾害损失评估汇编.北京:地震出版社. 中国地震局震灾应急救援司, 2015a. 1966~1989年中国地震灾害损失资料汇编.北京:地震出版社. 中国地震局震灾应急救援司, 2015b. 2006~2010年中国大陆地震灾害损失评估汇编.北京:地震出版社. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2011.GB/T 18208.3-2011地震现场工作第3部分:调查规范.北京:中国标准出版社. 周文, 谭明, 裴亮等, 2012.地震应急响应快速评估系统参数本地化测试分析.内陆地震, 26(1):83-89. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=nldz201201011 -

下载:

下载: