Experiment Study on Vibrating Stress Relief Preaging System of the CBT Borehole Tilt Sensor

-

摘要: CBT型钻孔倾斜传感器是我国地倾斜测量的重要仪器,只有保证倾斜传感器的高灵敏度和高自身稳定性,才能获得优质的观测数据。以往采用热处理和自然时效的方式消除传感器残余应力,进行预老化处理,提高传感器自身稳定性。该处理方法虽行之有效,但周期较长,难以满足日益增加的台站建设需要。为此,本文构建实验室倾斜传感器整机预老化系统,开展倾斜传感器快速消除残余应力试验,并跟踪传感器样品在阿图什台站的安装使用效果。通过实践证明,振动时效预老化工艺可有效消除传感器残余应力,有利于倾斜传感器的快速稳定。Abstract: The CBT borehole tilt sensor is an important instrument for the crustal tilt measurement. High sensitivity and high stability of the tilt sensor are the basis for obtaining good observation data. Heat treatment and natural aging are often used to eliminate the sensor residual stress and perform preaging treatment, which can improve the stability of the sensor. The treatment method is effective, but it takes a long period. It is difficult to meet the rapid growth of station construction needs. In this paper, the vibrating stress relief preaging system was established in the laboratory, which can quickly eliminate the residual stress of the sensor. The application effect of the sensor samples at the Atushi station was tracked. This practice proves that the vibrating stress relief preaging system can effectively eliminate the residual stress of the sensor, which is beneficial to the rapid stability of the tilt sensor.

-

Key words:

- Borehole tilt sensor /

- Vibrating stress relief /

- Residual stress

-

表 1 倾斜传感器振动时效预老化工艺参数

Table 1. Vibrating stress relief system process parameters of the tilt sensor

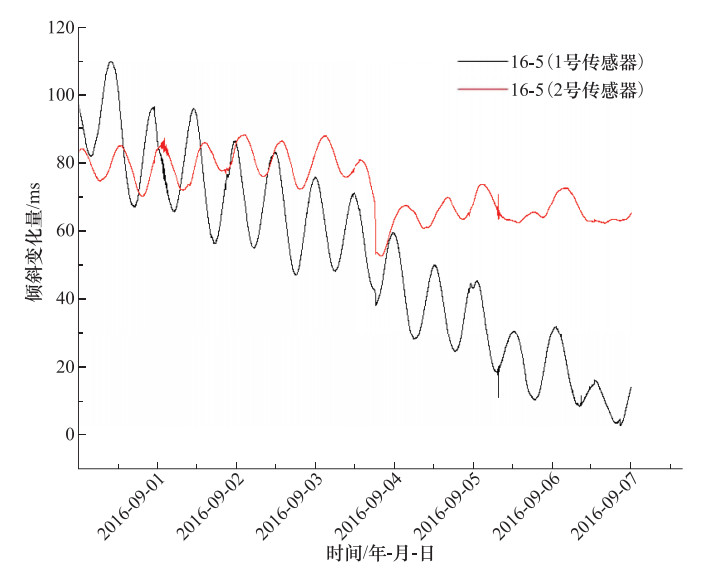

传感器号 振动类型 振动幅值/mm 振动频率/Hz 振动时间/h 16-4号传感器 正弦波 0.1 10 4 16-5号传感器 正弦波 0.1 10 4 -

董云开, 李宏, 2014.井下综合观测技术发展现状.震灾防御技术, 9(1):149-158. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20140116&journal_id=zzfyjs 李明, 刘可, 罗俊秋等, 2011.VS垂直摆倾斜仪常见异常现象的判断及维护.大地测量与地球动力学, 31(S1):178-181. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dkxbydz2011z1044 廖凯, 熊冠华, 朱家豪等, 2019.振动时效对7075铝合金薄壁构件应力松弛的影响与分析.振动与冲击, 38(1):265-270. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zdycj201901039 欧阳祖熙, 张钧, 陈征等, 2009.地壳形变深井综合观测技术的新进展.国际地震动态, (11):1-13. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=gjdzdt200911001 王梅, 宋治平, 李峰等, 2003.形变数字化资料综合评价.大地测量与地球动力学, 23(4):60-64. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dkxbydz200304012 吴立恒, 陈征, 李涛等, 2010.电容式倾斜传感器在地壳形变测量中的应用.传感器与微系统, 29(10):129-131. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=cgqjs201010040 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2011.GB/T 25712-2010振动时效工艺参数选择及效果评定方法.北京: 中国标准出版社, 2011. -

下载:

下载: