摘要:

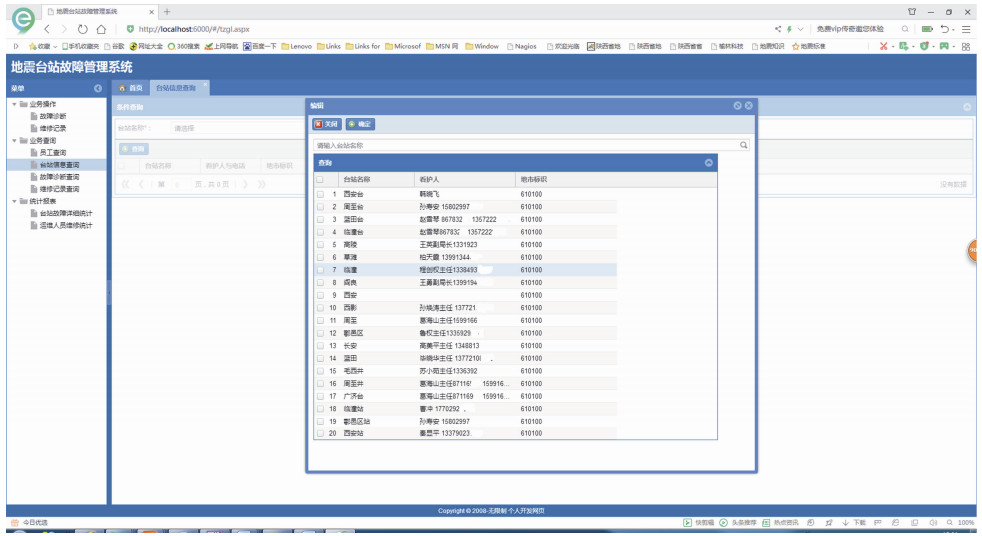

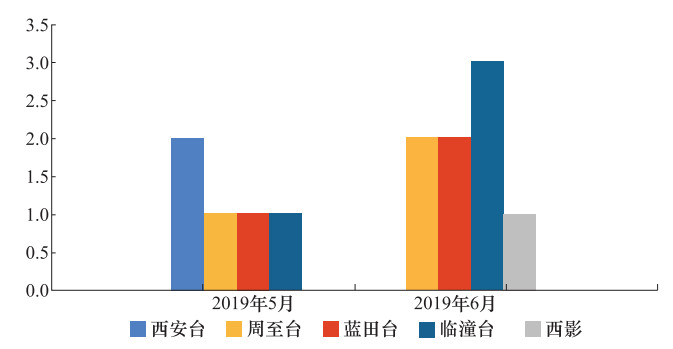

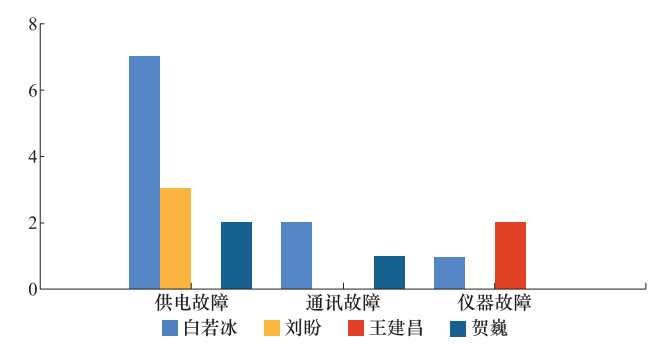

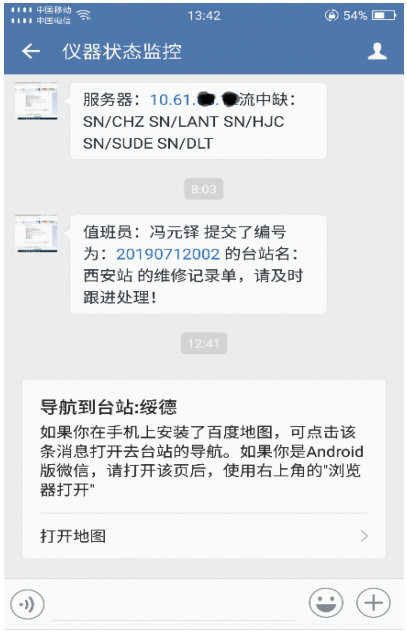

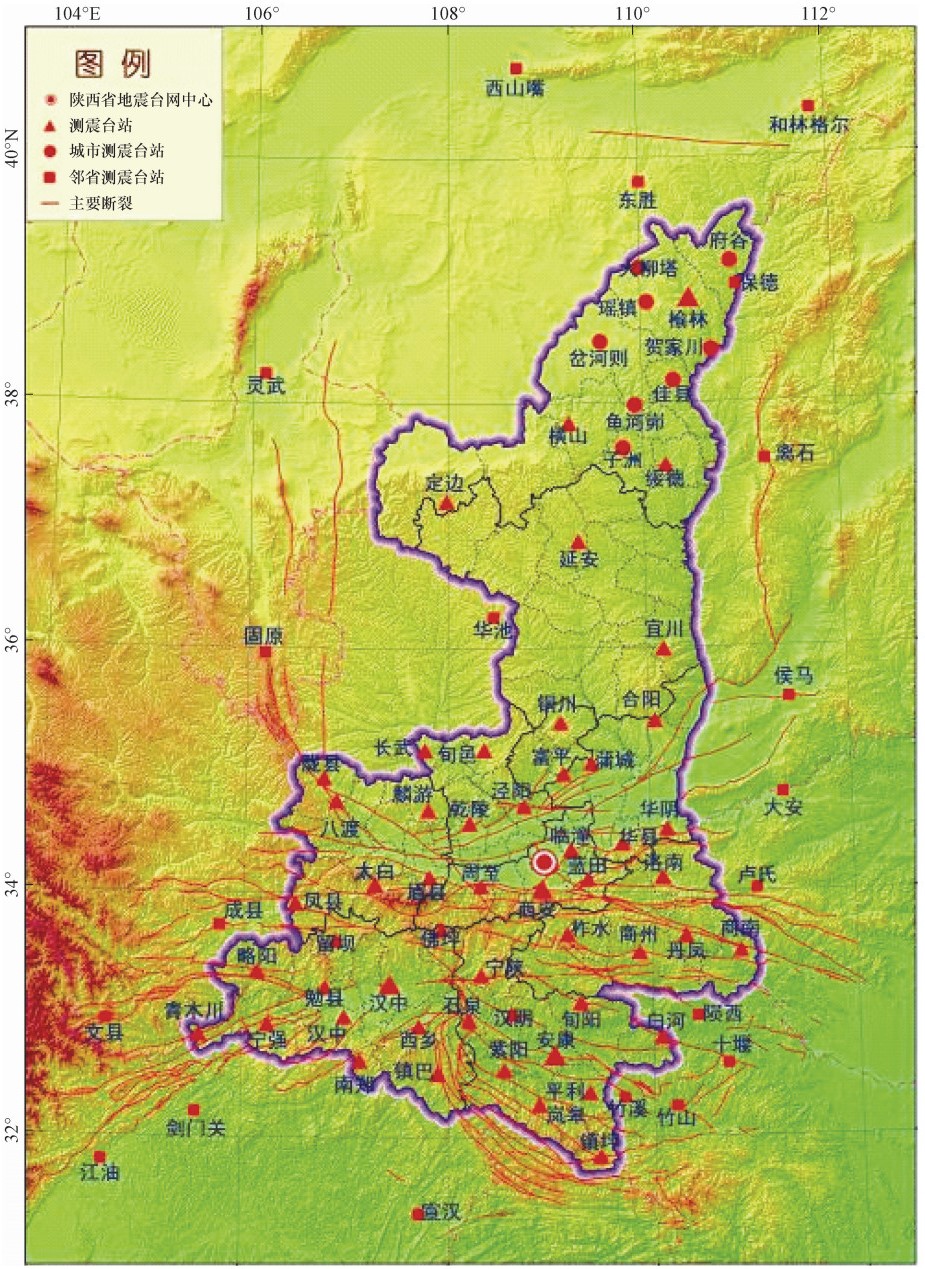

地震台站是开展地震监测预报工作的基础,随着地震部门“国家地震速报与烈度预警工程”的实施,地震台站数量急剧增加,使得地震台站运维工作面临挑战。为此,本文使用ASP.net技术开发了陕西省地震台网运维故障管理信息化系统,该系统可对地震台站发生的故障进行信息化管理。该系统具备故障诊断、故障挂单、故障查询、故障完成等全流程信息化故障管理功能,还具备故障数据收集、导出、统计分析、企业微信通知、台站地图导航等多项功能,解决了台站发生故障后无标准化处置流程、资料均为纸质化、维修记录不全、管理不精准等问题。该系统可与陕西省地震局已开发的软件良好对接与使用,满足了陕西省地震台网管理工作的需要,大幅提高了运维工作效率,节约了人力成本,提高了台站信息化管理能力。

Abstract:

Seismic stations are the basis of seismic monitoring and forecasting. With the implementation of the "National Earthquake Quick Report and Intensity Early Warning Project" by the seismic department, the number of seismic stations has increased sharply, making the operation and maintenance of seismic stations face challenges. Therefore, a management information system for operation and maintenance fault of Shaanxi seismic network was developed by using ASP.net technology, which can perform information management on faults occurring at the seismic stations. The system has whole process information fault management functions such as fault diagnosis, fault pending orders, fault inquiry and fault completion. The system also has many functions such as fault data collection, export, statistical analysis, enterprise WeChat notification, station map navigation, etc. These functions solve the problems of non-standardized disposal procedures for station failures, paper version data, incomplete maintenance records and inaccurate management. The system can be well connected and used with the software developed by Shaanxi Earthquake Agency, which meets the needs of Shaanxi seismic network management work, greatly improves the operation and maintenance efficiency, saves labor costs, and improves the station information management capabilities.

下载:

下载: