Design and Implementation of Earthquake Emergency Assessment Decision System Based on TianDiTu (Map World) Platform

-

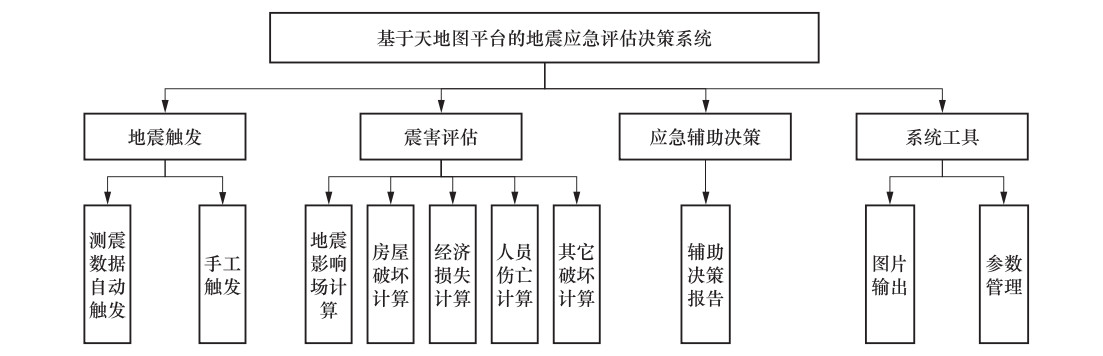

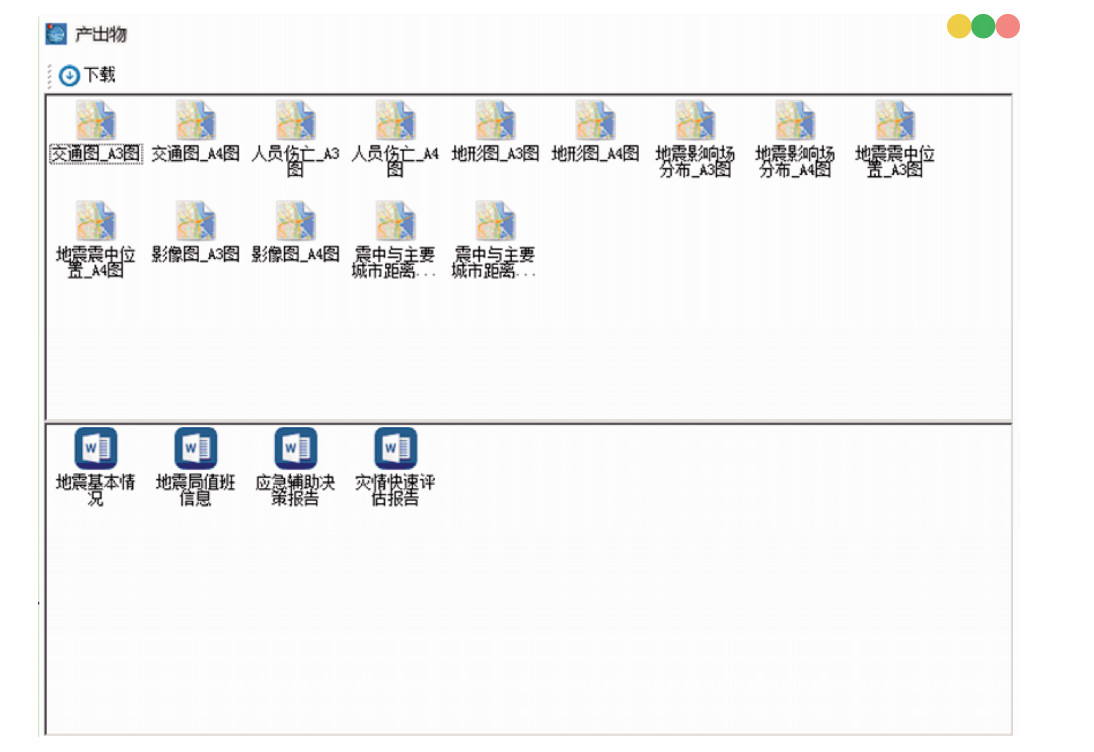

摘要: 为解决现有震后灾害快速评估系统地图要素更新不及时、使用涉密等问题,研究以天地图公共数据平台为底图和数据资源、以现有计算模型为骨架、以ArcEngine为GIS开发平台、采用C/S结构开发基于天地图数据平台的地震应急评估决策综合信息系统。该系统功能主要包括地震触发、震害评估、应急辅助决策等,在系统设计上采用模块化设计,并基于通用标准和用户定制的开发思想,实现数据和应用的标准化,使其成为地震应急信息系统的重要基础和开展地震信息服务的必要支撑,更好地为各级政府及社会公众服务。Abstract: In order to solve the problems that the map elements of the existing post-earthquake disaster rapid assessment system are not updated in time,and protection for the confidential informationand other issues,the research develops an integrated information system by using the TianDiTu public data platform as the base map and data resources,the existing calculation model as the skeleton,and ArcEngine as the GIS development platform with the C/S structure. The functions of its system mainly include earthquake triggering,seismic damage assessment and emergency decision making,etc. It will become an important foundation of the earthquake emergency information system and a necessary support for the development of seismic information services,and better serve the governments and the public at all levels.

-

Key words:

- Earthquake /

- TianDiTu (Map World) /

- Evaluation decision

-

表 1 建筑物易损性矩阵参数

Table 1. Building vulnerability matrix parameter table

字段名 中文名 字段类型 字段长度 是否可空 备注 ID 编号 NUMBER 50 否 自动增长 BLDCODE 建筑物类型编码 VarChar 100 否 - INTENSITY 地震烈度 NUMBER 50 否 烈度表示采用阿拉伯

数字,数值为5-11JBWH 基本完好 NUMBER 50 否 默认0 QWPH 轻微破坏 NUMBER 50 否 默认0 ZDPH 中等破坏 NUMBER 50 否 默认0 YZPH 严重破坏 NUMBER 50 否 默认0 HUIHUAI 毁坏 NUMBER 50 否 默认0 DISTRICT 地区参数 VarChar 100 是 预留

1-北部地区

2-中部地区

3-南部地区SFINTENSITY 设防烈度参数 NUMBER 50 是 设防烈度表示采用阿拉伯数字,数值为6-9 表 2 地震影响场输入参数

Table 2. Seismic influence field input parameters

参数名称 参数说明 参数类型 dzX 震中位置经度 Double dzY 震中位置纬度 Double dzLevel 震级 Double dzDepth 震源深度 Double dzID 地震编码 Varchar2 -

帅向华, 刘钦, 甄盟等, 2014.基于天地图的互联网地震灾情快速获取与处理系统设计与实现.震灾防御技术, 9(3):479-486. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20140315&journal_id=zzfyjs 孙哲, 赵曦, 贾宁, 2016.基于"天地图"的地震专题图自动出图技术研究与实现——以陕西省为例.震灾防御技术, 11(2):396-402. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20160223&journal_id=zzfyjs 张磊, 程朋根, 陈静, 2013.基于"天地图"地震信息集成的设计与实现.东华理工大学学报(自然科学版), 36(3):323-327. doi: 10.3969/j.issn.1674-3504.2013.03.012 赵曦, 姬建中, 孙哲, 2017.天地图在陕西地震行业的应用.信息通信, 174(6):96-98. doi: 10.3969/j.issn.1673-1131.2017.06.044 Kim H. S., Chung C. K., 2016. Integrated system for site-specific earthquake hazard assessment with geotechnical spatial grid information based on GIS. Natural Hazards, 82(2):981-1007. doi: 10.1007/s11069-016-2230-3 Xu J. H., An J. W., Nie G. Z., 2016. A quick earthquake disaster loss assessment method supported by dasymetric data for emergency response in China. Natural Hazards and Earth System Sciences, 16(3):885-899. doi: 10.5194/nhess-16-885-2016 Yang X., Xie Z., Ling F., et al., 2016. Post-earthquake people loss evaluation based on seismic multi-level hybrid grid:A case study on Yushu Ms 7.1 Earthquake in China. Open Geosciences, 8(1):639-649. -

下载:

下载: