Seismic Hazard Assessment and Seismic Activity Analysis of Shanxi-Hebei-Inner Mongolia Area

-

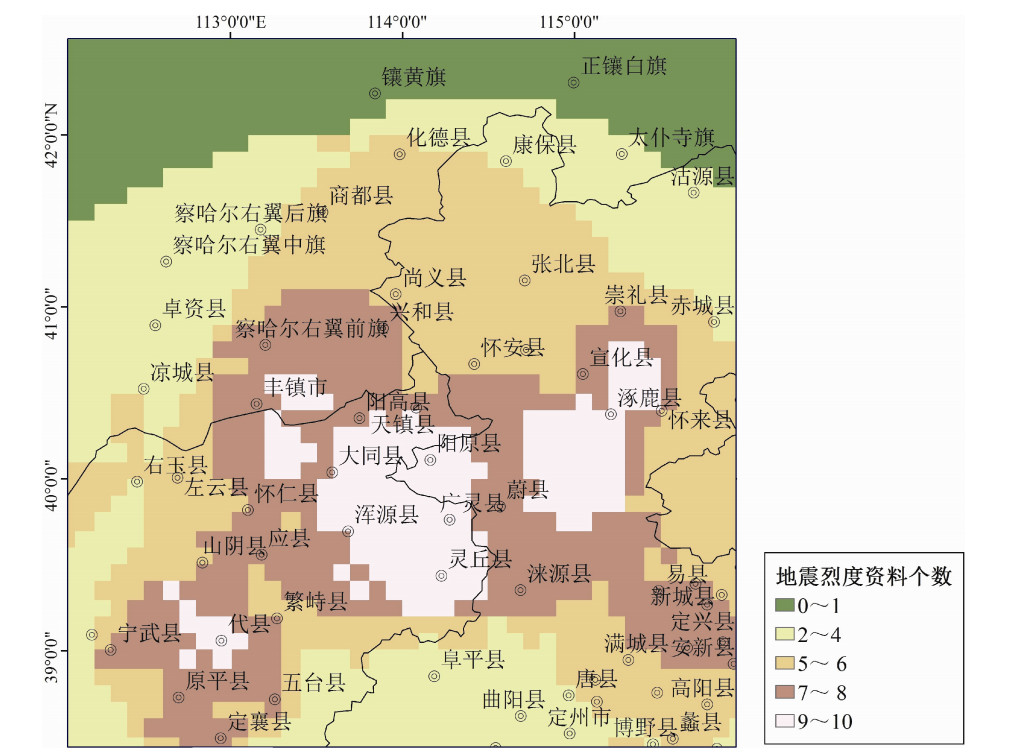

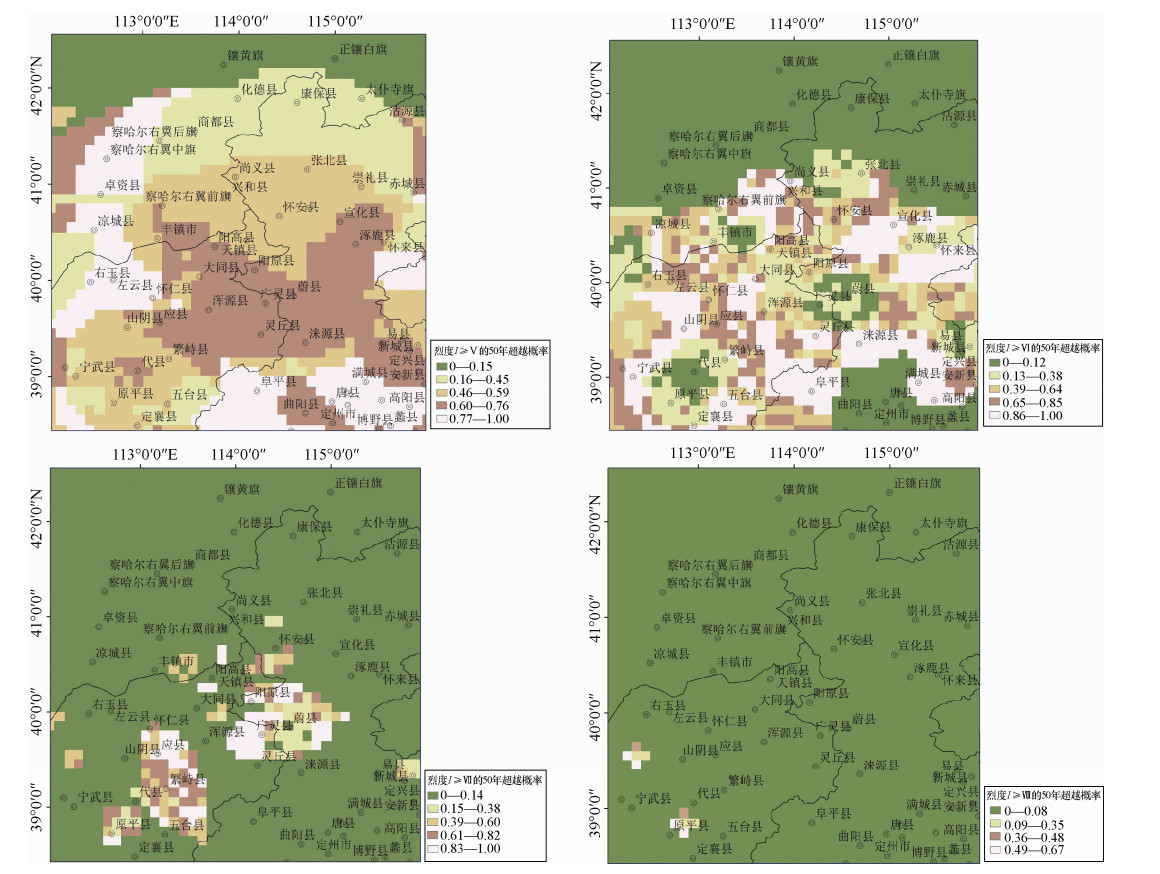

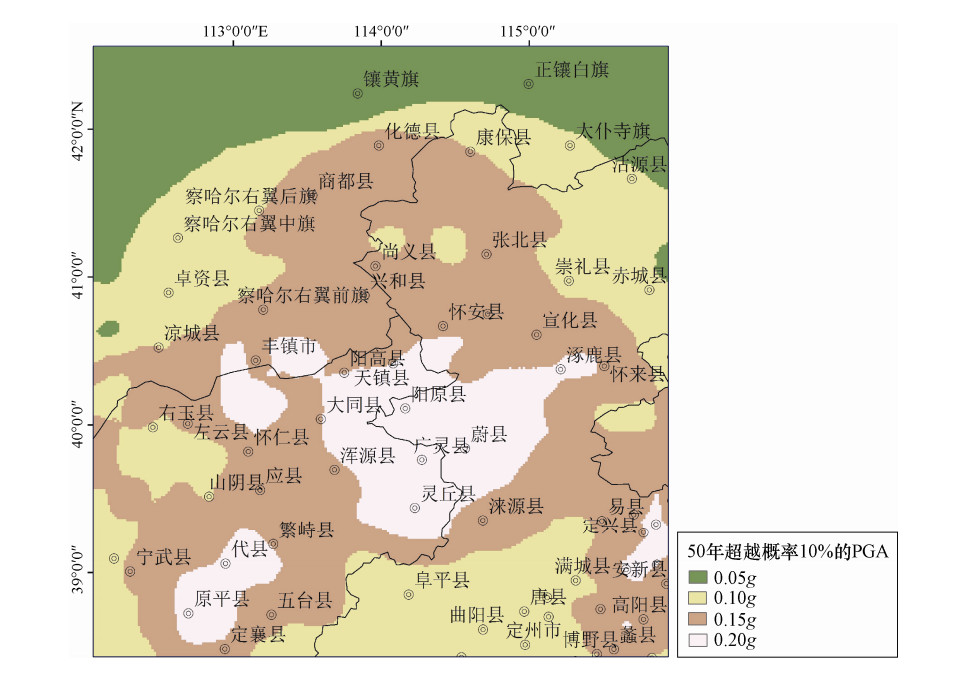

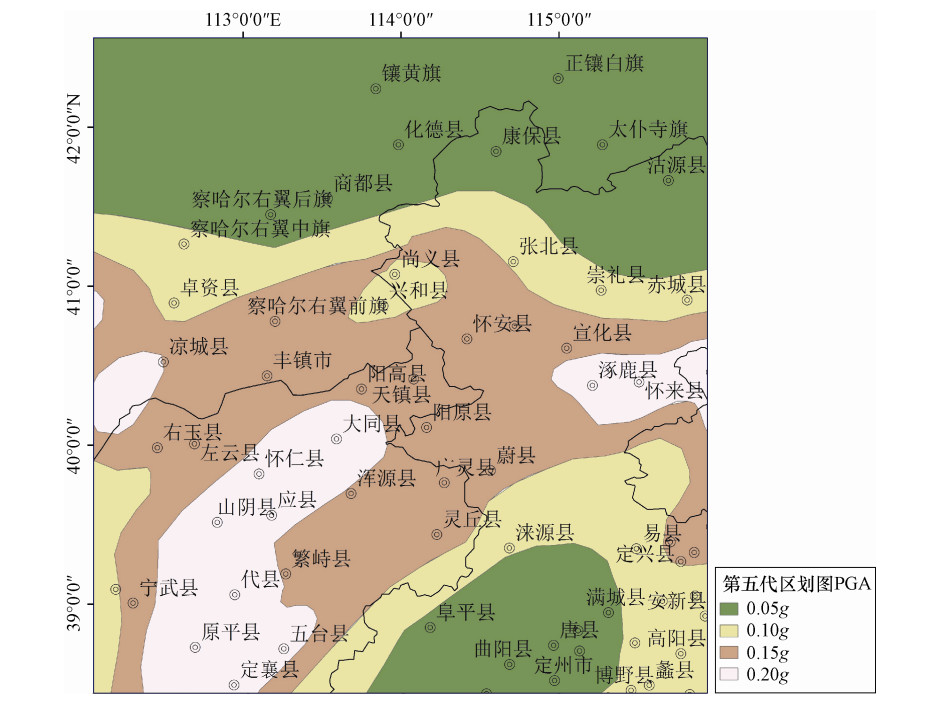

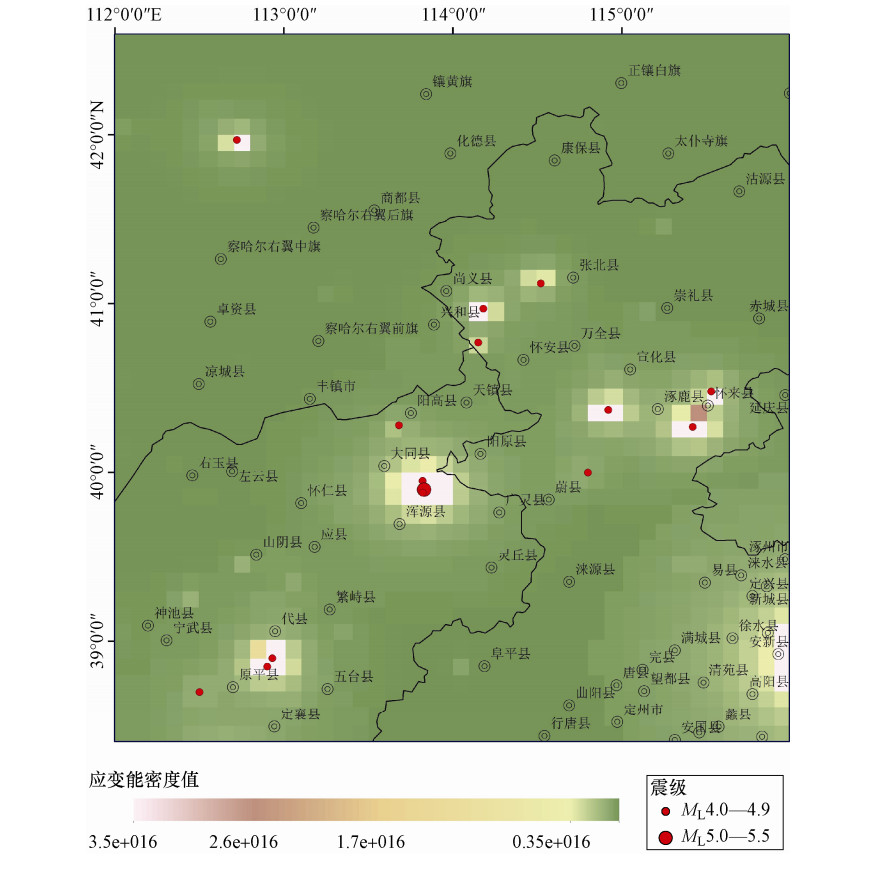

摘要: 本文利用晋冀蒙交界地区1500年以来记录较完整的MS5.0及以上历史地震烈度资料和2000年以来的地震活动资料,分别进行地震灾害危险性和地震活动性分析。首先,利用ArcGIS将历史地震烈度资料数字化,没有等震线记录的地震用烈度衰减关系计算烈度圈半径。将研究区划分成0.1°×0.1°的网格,将烈度资料分配到与之相交的每个网格,并用烈度-频度关系计算每个网格的烈度a、b值。基于地震发生遵从泊松分布的假定,估算未来50年内晋冀蒙交界区遭受某一地震烈度的超越概率。同时,计算50年超越概率10%对应的地震烈度,计算结果表明张家口蔚县、阳原和山西广灵县周边地区的地震危险性较高。最后,采用中小地震能量密度值计算方法,对2000年以来的现今地震活动进行定量分析,与历史地震烈度资料分析结果进行对比,发现中小地震活动圈定的危险区与历史地震烈度资料评估计算的概率高值区相对应,因此,这两种方法可为晋冀蒙交界地区的地震活动性和危险性评价提供参考。Abstract: This paper analyzed the seismic hazard and activity in Shanxi-Hebei-Inner Mongolia area,based on the MS5.0 earthquake intensity data since 1500 and the seismic activity data since 2000. These historical seismic intensity data were digitized with ArcGIS,and the radius of the intensity circle without isoseismic records were calculated with the earthquake intensity attenuation relation. The research area was divided into a grid of 0.1°×0.1°,the intensity data were distributed to each grid that intersects it,and the intensity values a and b of each grid were calculated by using the intensity and frequency relationship. Based on the assumption that earthquake occurred in accordance with the Poisson distribution,the probability of surpassing a certain seismic intensity in Shanxi-Hebei-Inner Mongolia area in the next 50 years was estimated. At the same time,the earthquake intensity corresponding to the probability of exceeding 10% in 50 years was calculated. The results show that the seismic hazard is higher in the surrounding areas of Yu County,Yangyuan in Zhangjiakou and Guangling County in Shanxi. The energy density values of moderate and small earthquakes since 2000 were calculated and compared with the analysis results of historical seismic intensity data. The results show that the dangerous area delineated by the moderate and small earthquakes activities corresponds to the high probability areas calculated by the assessment of historical seismic intensity data. Therefore,these two methods can provide a reference for the seismic activity and hazard assessment in Shanxi-Hebei-Inner Mongolia area.

-

表 1 晋冀蒙研究区内1500年以来MS≥5.0历史地震目录

Table 1. Historical earthquake catalogue with MS≥5.0 in Shanxi-Hebei-Inner Mongolia area since 1500

编号 发震时间/ (年-月-日) 震中位置 精度 震中烈度 震源深度 震级 震中参考位置 等震线描述 北纬/ (°) 东经/ (°) 1 1502-12-04 39.0 112.6 4 5$ \frac{1}{4}$ 山西代县西南 有等震线 2 1514-10-30 38.7 113.0 4 5$ \frac{1}{4}$ 山西代县南 有等震线 3 1545-02 40.0 114.0 4 5$ \frac{1}{4}$ 河北阳原一带 有等震线 4 1554-06-05 39.0 113.0 3 5 山西太原、大同间 平均有感半径约80km,太原、大同、盂县地震 5 1580-09-15 39.5 112.3 2 Ⅶ 5$\frac{3}{4} $ 山西平鲁 无等震线,井坪路(今平鲁)摇倒城墙 6 1581-05-28 39.8 114.5 2 Ⅶ 5$\frac{3}{4} $ 河北蔚县附近 有等震线 7 1582-03 40.1 113.2 2 Ⅵ 5 山西大同 无等震线,马邑(今朔县东北)亦震 8 1583-05-17 39.7 114.0 3 Ⅶ 5$ \frac{1}{2}$ 山西广灵、浑源一带 无等震线,怀仁、浑源、应县、山阴、朔县、马邑、广灵、灵丘及河北蔚县、涞源地震有感 9 1588-07 38.4 112.8 2 Ⅵ 5 山西忻县 无等震线,无记录 10 1615-12 40.0 115.0 3 5 河北宣化西南 有等震线 11 1618-11-16 39.8 114.5 2 Ⅷ 6$ \frac{1}{2}$ 河北蔚县附近 有等震线 12 1624-07-19 38.9 115.5 3 Ⅶ 5$ \frac{1}{2}$ 河北保定 无等震线,保定各州县地震,新城镇也震 13 1624年春 38.4 112.7 2 Ⅵ 5 山西忻县 无等震线,盂县地震 14 1626-06-28 39.4 114.2 2 Ⅸ 7 山西灵丘 有等震线 15 1628-10-07 40.6 114.2 2 Ⅷ 6$ \frac{1}{2}$ 河北怀安西洋河堡 有等震线 16 1657-10 40.2 115.0 3 5 河北宣化南 有等震线 17 1658-02-03 39.4 115.7 2 Ⅶ—Ⅷ 6 河北涞水 无等震线,定兴、新城镇、沧州、南皮、盐山、束鹿、山东乐陵地震 18 1664 38.7 112.7 3 Ⅶ 5$ \frac{1}{2}$ 山西忻县、代县间 无等震线,忻县、定襄、静乐、代县、五台、繁峙、崞阳压死人 19 1673-10-18 40.5 113.5 5 6$ \frac{1}{2}$ 山西天镇西北 有等震线 20 1678年夏 40.7 115.3 2 Ⅵ 5 河北宣化西北赵川 无等震线,无记录 21 1679-09-04 39.0 116.0 5$ \frac{3}{4}$ 河北雄县一带 有等震线 22 1683-11-22 38.7 112.7 2 Ⅸ 7 山西原平附近 有等震线 23 1720-07-12 40.4 115.5 2 Ⅸ 6$ \frac{3}{4}$ 河北沙城 有等震线 24 1724 40.5 115.3 2 Ⅵ 5 河北怀来新保安 无等震线 25 1765-07-04 40.1 116.0 3 5 北京昌平西南 有等震线 26 1898-09-22 39.1 113.0 2 Ⅶ 5$ \frac{1}{2}$ 山西代县 无等震线 27 1911-01-25 39.8 114.5 2 Ⅶ 5.9 河北蔚县 有等震线 28 1923-09-14 39.4 115.8 Ⅶ 5$ \frac{1}{2}$ 河北新城高碑店 无等震线,易县、安次有感 29 1952-10- 8 39.0 112.7 Ⅷ 5$ \frac{1}{2}$ 山西原平县崞阳镇东 有等震线 30 1957-01-01 40.5 115.5 2 Ⅵ 5 河北涿鹿附近 有等震线 31 1967-07-28 40.55 115.55 1 Ⅵ 10 5.4 河北怀来东北 有等震线 32 1976-04-06 40.20 112.10 Ⅶ 18 6.2 内蒙古和林格尔东南 有等震线 33 1981-08-13 40.58 113.41 1 Ⅶ 18 5.6 内蒙古丰镇东 有等震线 34 1989-10-19 39.92 113.91 1 Ⅷ 13 5.9 山西大同、阳高间 有等震线 35 1998-01-10 41.10 114.30 Ⅷ 10 6.2 河北张北 有等震线 表 2 地震烈度与地面峰值加速度的对应关系

Table 2. Relationship between intensity and peak ground acceleration

地面峰值加速度/g <0.05 0.05 0.10 0.15 0.20 0.30 ≥0.40 地震烈度 <Ⅵ Ⅵ Ⅶ Ⅶ Ⅷ Ⅷ Ⅸ -

陈阜超, 陈聚忠, 郑智江, 2015.晋冀蒙地区的垂直形变特征.大地测量与地球动力学, 35(3):453-456. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dkxbydz201503021 刁守中, 蒋海昆, 季同仁, 1988.场地烈度预测及其应用.中国地震, 4(4):27-33. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZGZD198804003.htm 丁宝荣, 杜轲, 孙景江等, 2018.考虑不确定性的地震烈度与地震动参数关系研究.地震工程与工程振动, 38(2):106-114. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzgcygczd201802012 高立新, 戴勇, 2012.晋冀蒙交界地区地震活动性特征分析.华北地震科学, 30(3):34-39. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hbdzkx201203007 黄玮琼, 李文香, 曹学锋, 1994.中国大陆地震资料完整性研究之一——以华北地区为例.地震学报, 16(3):273-280. http://www.cqvip.com/QK/93548X/19943/1310027.html 贾素娟, 鄢家全, 1986.场地影响烈度的频次特征及其工程地震的意义.国际地震动态, (7):3-8. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFD1986-GJZT198607000.htm 蒋长胜, 吴忠良, 2005.由"重复地震"给出的中国地震台网的定位精度估计.中国地震, 21(2):147-154. doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2005.02.002 蒋海昆, 侯海峰, 王锜, 2000.华北地区大范围内中等地震活动平静的统计检验及其预测意义.内陆地震, 14(2):97-104. doi: 10.3969/j.issn.1001-8956.2000.02.001 李华玥, 2017.晋冀蒙交界区地震灾害损失预评估.中国地震局地质研究所. 刘静伟, 王振明, 谢富仁, 2010.京津唐地区地震灾害和危险性评估.地球物理学报, 53(2):318-325. doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2010.02.009 吕悦军, 2008.渤海海域地震区划研究.北京: 中国地质大学(北京). M7专项工作组, 2012.中国大陆大地震中-长期危险性研究.北京:地震出版社. 沈建文, 邱瑛, 张杰, 1988.场地烈度-频次关系与b值的联系及其在合肥市的应用.中国地震, 4(1):34-40. 王健, 2001.地震活动性图象处理的网格点密集值计算方法.地震学报, 23(3):262-267. doi: 10.3321/j.issn:0253-3782.2001.03.005 王晓青, 窦爱霞, 丁香等, 2015.地震烈度应急遥感评估研究与应用进展.地球信息科学学报, 17(12):1536-1544. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dqxxkx201512017 谢卓娟, 吕悦军, 张力方, 2012.中小地震定量分析在地震区带划分中的应用——以龙门山地震带及邻区为例.西北地震学报, 34(3):277-283. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=xbdzxb201203013 张力方, 吕悦军, 彭艳菊等, 2008.基于中小地震应变能密度的地震活动性图像分析.中国地震, 24(4):407-414. doi: 10.3969/j.issn.1001-4683.2008.04.011 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2015.GB 18306-2015中国地震动参数区划图.北京: 中国标准出版社. 朱红彬, 李红, 武敏捷等, 2014.晋冀蒙交界中强地震前的中等地震平静-活跃-平静演化, 29(3): 1114-1120. 朱亮, 缪鹏, 2017.基于应变能分析南北地震带中段地震活动对华东地区的影响.华南地震, 37(2):53-57. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hndz201702009 -

下载:

下载: