A Method of Command Technology System Mobile Monitoring A Mobile Monitoring Method of Command Technology System

-

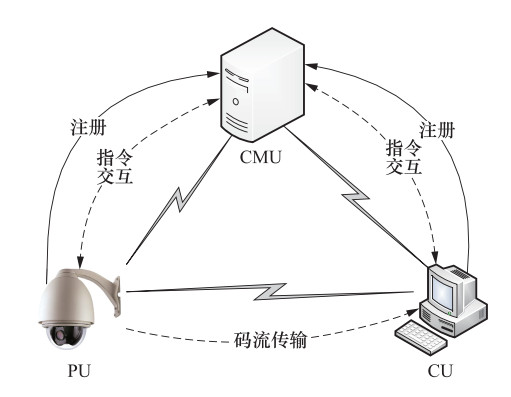

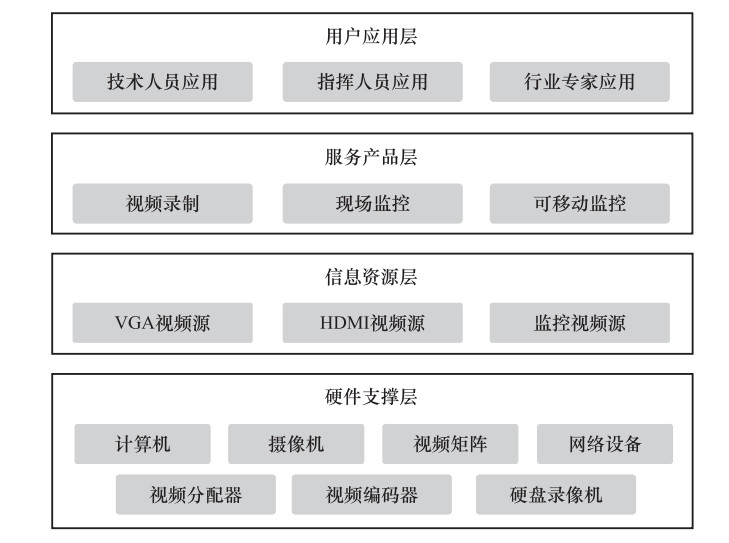

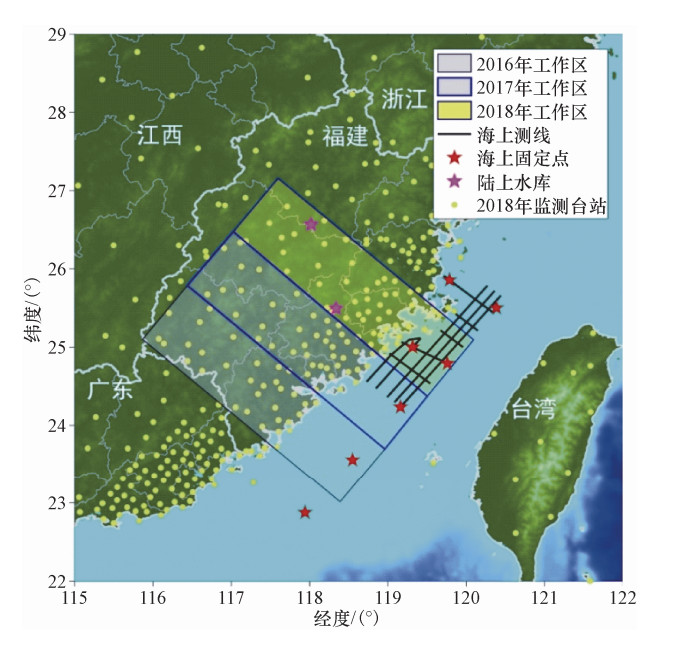

摘要: 为适应新时期科技人员和管理人员对陆海联测指挥部技术系统的自动化、智能化监控要求,以提升指挥部技术系统监控和管理水平为目标,在历年陆海联测的基础上,设计并实现基于ONVIF协议的可移动监控系统。利用视频编码器将指挥部技术系统的输出信号转换为ONVIF协议的标准视频流,通过局域网接入硬盘录像机,最终在移动终端上安装硬盘录像机客户端,进而实现对指挥部技术系统的可移动监控。在实际灾害应急救援过程中,可为应急指挥与辅助决策人员,特别是前方决策人员提供各类技术系统信息,便于采取高效准确的救援措施,提高灾害处置能力,最大限度地减轻灾害造成的人员伤亡和经济损失。Abstract: In order to adapt to the requirements of the automation and intelligent monitoring of the technical system of the Land-Sea joint survey command in the new period, and to improve the monitoring and management level of the technical system of the headquarters, we have designed and implemented a mobile monitoring system based on the ONVIF protocol. The system uses the video encoder to convert the output signal of the command technical system into the standard video stream of the ONVIF protocol, accesses the DVR through the local area network, and realizes the mobile monitoring of the command technical system on the mobile terminal with the client installed. In the actual disaster emergency rescue process, various technical system information can be provided for emergency command and support decision-makers, especially the front decision-makers. Using this information, they can take efficient and accurate rescue measures to improve disaster management capabilities and minimize the number of casualties and economic losses caused by disasters.

-

Key words:

- ONVIF protocol /

- Mobile monitoring /

- Command technical system

-

表 1 陆海联测指挥部技术系统视频信号

Table 1. Video signal of land-sea joint survey command

技术系统名称 视频信号接口 水库浮台三维运动仿真 VGA 震源船运动轨迹监控 VGA 数据自动处理 HDMI 震相自动识别 VGA 信号人工分析 HDMI 水库实时监控 VGA 演示报告汇报 VGA 现场监控视频 BNC 表 2 指挥部技术系统可移动监控系统重要组成部件

Table 2. Important components of mobile monitoring system of command technical system

名称 品牌/型号 主要参数 VGA视频分配器 绿联40254 VGA一进二出分配器,最高支持1920×1440P/60Hz分辨率输出 HDMI视频分配器 绿联40201 HDMI一进二出分配器,最高支持4K×2K/30Hz分辨率输出 视频编码器 海康威视萤石Z3 HDMI/VGA高清视频编码器,最高支持1920×1080P/60Hz分辨

率输入,VGA环出,H.264编码,100M以太网口硬盘录像机 海康威视DS-7808HGH-F1/M 最多支持8路720P模拟信号或10路网络1080P数字信号接入,

支持ONVIF协议,多路视频同步预览和回放,智能移动侦测,通

过VGA和HDMI输入1080P高清视频监控摄像头 海康威视DS-2CE56C3T-IT3 130万红外高清模拟监控摄像头,镜头焦距2.8mm,CMOS传感器 移动终端 华为M5Pro平板 海思麒麟960处理器,4G内存,64G存储,10.8英寸IPS屏,

2560×1600分辨率,安卓8.0操作系统+EMUI8.0移动终端软件 海康威视、萤石云视频 -

陈超贤, 林静茹, 陈光等, 2017.浮台三维GPS实时监控软件的开发及应用.中国高新科技, 1(10):6-8. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zggxkj201710002 陈惠芳, 林彬华, 金星等, 2017.福建南一水库气枪震源实验激发效果最优分析与研究.地震工程学报, 39(4):667-676. doi: 10.3969/j.issn.1000-0844.2017.04.0667 邓凯, 苏凯雄, 李芳芳, 2016.基于ONVIF的客户端事件处理接口的设计与实现.电视技术, 40(9):127-131. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dsjs201609026 黄艳丹, 李军, 金星等, 2017.气枪信号触发台站的自动快速识别.地震工程学报, 39(2):234-239. doi: 10.3969/j.issn.1000-0844.2017.02.0234 金震, 李山有, 蔡辉腾等, 2018.利用气枪地震资料对福建及台湾海峡南部地壳三维P波速度结构研究.地球物理学报, 61(7):2776-2787. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqwlxb201807011 林彬华, 李军, 金星等, 2017.气枪信号实时处理系统研发及应用.地球物理学进展, 32(4):1808-1816. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dqwlxjz201704054 林岩钊, 叶晓明, 肖健等.2016.震源船视频数据传输技术研究.黑龙江科技信息, (27):179-180. doi: 10.3969/j.issn.1673-1328.2016.27.156 王金, 曹志强, 2015.模拟与数字视频监控系统融合组网方案.信息通信, (4):240-241. doi: 10.3969/j.issn.1673-1131.2015.04.173 王青平, 肖健, 郑超等, 2019.基于北斗短报文的震源船跟踪系统设计与实现.应用海洋学学报, 38(1):135-140. doi: 10.3969/J.ISSN.2095-4972.2019.01.015 肖健, 周施文, 张树君等, 2017.光纤技术在震源船通讯传输中的应用.黑龙江科技信息, (7):109. doi: 10.3969/j.issn.1673-1328.2017.07.101 张海燕, 2013.模数混合视频监控系统的产生、发展与应用.中国安防, (10):50-53. doi: 10.3969/j.issn.1673-7873.2013.10.017 张树君, 王辉山, 肖健等, 2018.地震应急通讯技术在台湾海峡西部地壳深部结构探测中的应用.国际地震动态:(2):26-31. doi: 10.3969/j.issn.0253-4975.2018.02.004 张艺峰, 金星, 郭晓然等, 2017.台湾海峡地区深部结构探测数据处理及初步结果.2017中国地球科学联合学术年会论文集(七)——专题14: 洋陆过渡带结构与演化、专题15: 花岗岩成因与大陆地壳演化. 张园, 曹宁, 胡豆豆, 2018.视频监控标准化最新进展.电信科学, 34(10):130-136. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dxkx201810015 -

下载:

下载: