The Review of Serious Earthquake Across the Globe

-

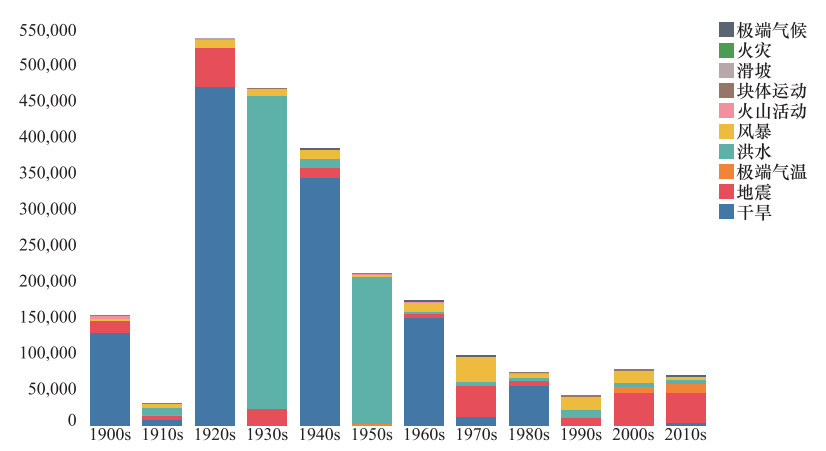

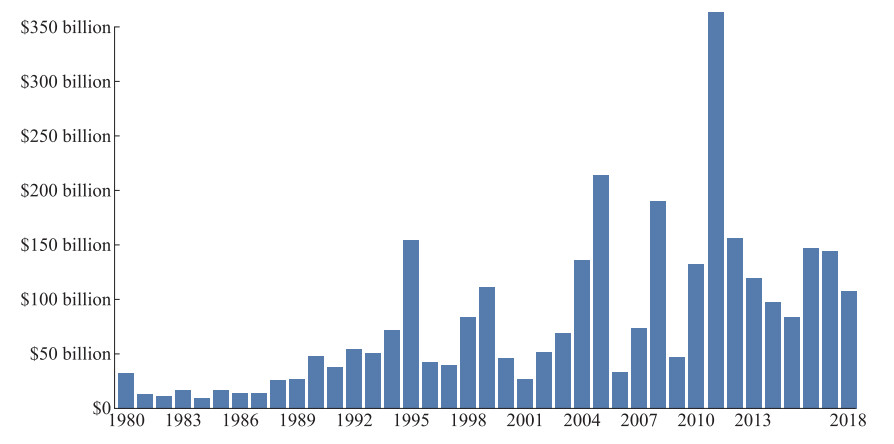

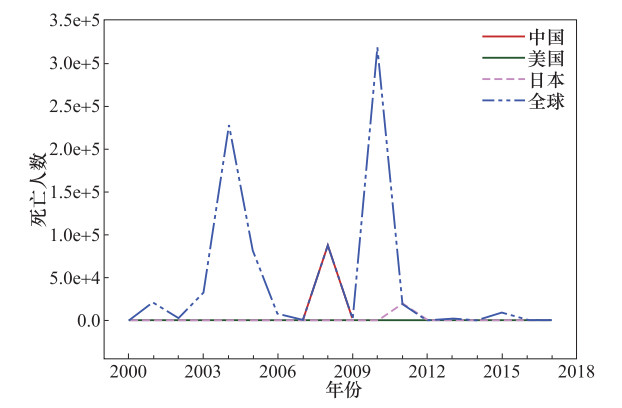

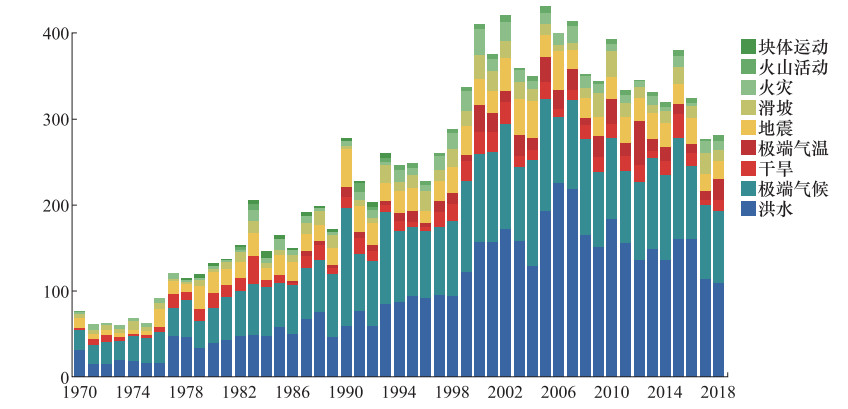

摘要: 基于EM-DAT(OFDA/CRED)国际灾害数据库及美国地质勘探局(USGS)给出的数据,提取全球1970—2018年干旱、地震、极端温度、极端气候、洪水、滑坡、火山活动、火灾和块体运动9种自然灾害的相关数据,并进行综合分析,着重分析死亡人数和经济损失。分析结果表明,21世纪以来地震灾害造成的损失最大。此外,2000—2017年全球重大地震尤其是9次特大地震的分析结果显示,可有效减轻地震灾害损失的措施至少包括建立地震预警机制、建设韧性城乡、建立完善的风险排查机制。Abstract: Based on data from the EM-DAT (OFDA/CRED) International Disaster Database and the United States Geological Survey (USGS),this study extracts nine kinds of natural disasters from drought,earthquake,extreme temperature,extreme climate,flood,landslide,volcanic activity,fire and block movement in the world from 1970 to 2018, and conducts a comprehensive analysis of all data,focusing on the death toll and economic loss. The analysis results show that the earthquake disasters have caused the greatest losses since the 21st century. In addition,the results of major global earthquakes in 2000-2017, especially the nine major earthquakes,exhibit that measures that can effectively reduce the loss of earthquake disasters include at least the establishment of earthquake early warning mechanisms,the construction of resilient urban and rural areas,and the establishment of comprehensive risk screening mechanisms.

-

Key words:

- EM-DAT database /

- Fatalities /

- Economic losses /

- Earthquakes /

- Natural disasters

-

表 1 2000—2017年全球典型特大地震

Table 1. Typical global earthquake of 2000—2017

日期 国家 震级 经济损失 死亡人数 特点(包括人口密集情况、震区经济状况、次生灾害、建筑物情况、民众抗灾防灾意识情况、国家应急救援能力等) 2001年

1月26日印度 Mw 7.8 约133.3亿美元 约2万人 震中地区最大的城市仅有15万人,人口密度245人/km2,不属于人口密集地区;印度第2个经济发达地区;无次生灾害;建造质量不达标且大部分未设置相应的抗震设防措施;无家可归人口100万,受影响人口1698万;印度政府在应急响应方面的准备不够充分,对灾情的实时评估不准确;缺乏应急反应预案和救灾防灾体系;缺乏受过专业训练的应急救援队伍 2003年12月

26日伊朗 Mw 6.5 约10亿美元 约4万人 极震区为旅游城市,人口密度高;经济落后;滑塌6000多处,土体滑坡70多处;建筑物抗震性能差,大多无法抵御地震,地基条件差,震中巴姆城约有90%的建筑被毁;当年伊朗地震不断,人民抗震意识差,政府抗震宣传不够;政府缺乏相应的救援能力;缺乏完整的应急救援队伍和机制 2004年12月

26日印尼苏门答腊 Mw 9.0 约42亿美元(印尼) 约20万人 受灾地区人员密集,很多地区为旅游城市;地震产生近10m的海啸;受难人口近30万;受灾最严重的印度尼西亚约13万间房屋被损毁,约60万人无家可归;印度洋沿岸国家不具备海啸预警系统;涉及国家众多,如印度尼西亚、马来西亚、斯里兰卡和泰国等 2005年10月8日 巴基斯坦 Mw 7.6 超过

100亿美元约8万人 国家相对落后,政治因素导致应急救援水平不高;克什米尔首府接近70%的房屋倒塌,大多数建筑物无抗震措施;大量土体、边坡、山体及几万个滑坡体分散在灾区各处;从未进行防灾抗灾演习,居民缺乏危机防范意识 2008年

5月12日中国 Mw 8.0 约1200亿美元 约7万人 震中区域属于人口密集地区;震区经济状况相差较大,导致灾情不同;次生灾害特别是伴生的地质灾害严重,如崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害及其隐患点13000余处,较大的堰塞湖35处;796.7万间房屋倒塌,大部分建筑物受过抗震设计;受灾人口接近5千万人,其中一半以上人口在地震发生后没有房屋可居住;地震危险性评估能力仍处于较低水平 2010年

1月12日海地 Mw 7.3 数亿美元 约22万人 震中位于人口较密集的城市地区;经济落后;建筑物质量较差,以框架填充墙和未加固的砌体房屋为主,造成大量建筑物倒塌和人员伤亡;极度贫困地区人民以温饱为本,防灾意识薄弱;政府没有相应的应急救援体系 2011年

3月11日日本 Mw 9.0 约3000亿美元 约1万人 经济发达;次生灾害包括海啸、滑坡和核电站泄漏等;震后3分钟启动海啸预警;长期对民众进行深刻、持久的防灾教育,民众防灾意识强;拥有较完善的应急救援体系 2015年

4月25日尼泊尔 Mw 8.1 约70亿美元 约0.8万人 灾区人口密度较稀疏;经济落后;次生灾害包括滑坡和崩塌等;约50万间房屋毁坏,建筑施工质量差,几乎未采取抗震设防措施;地震造成800万人受灾;民众应急意识薄弱;专业救援人员和物资缺乏,首都机场的停机位不足10个,严重延缓国际救援的速度 -

Fu B. H., Ninomiya Y., Lei X. L., et al., 2012.用ASTER三维影像观测引发2003年6.6级伊朗巴姆地震的活动断裂.地壳构造与地壳应力, 28(2):1-7. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DQGD201202002.htm 曹继平, 2014.全球巨灾趋势及其对世界保险业的影响.成都: 西南民族大学. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10656-1014069804.htm 陈学忠, 许建东, 2004.2003年12月26日伊朗巴姆地震.国际地震动态, (2):21-23. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/sxdz200402014 冯蔚, 李卫平, 赵荣国, 2012.2011年全球地震活动性和地震灾害概要.国际地震动态, (8):9-12. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gjdzdt201208003 冯蔚, 朱林, 侯建盛等, 2016.2014年全球地震灾害概要.震灾防御技术, 11(2):420-426. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20160226&journal_id=zzfyjs 龚道溢, 王绍武, 1999.近百年ENSO对全球陆地及中国降水的影响.科学通报, 44(3):315-320. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/kxtb199903020 高孟潭, 周本刚, 潘华, 2008."5·12"汶川特大地震灾害特点及其防灾启示.震灾防御技术, 3(3):209-215. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20080302&journal_id=zzfyjs 韩雅楠, 2012.浅析日本民族的防灾教育——以2011年日本大地震为视点.吉林广播电视大学学报, 127(7):106-107. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=jlgbdsdxxb201207047 贾晗曦, 林均岐, 刘金龙, 2019.建筑结构地震易损性分析研究综述.震灾防御技术, 14(1):42-51. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20190105&journal_id=zzfyjs 蒋卫国, 李京, 王琳, 2006.全球1950-2004年重大洪水灾害综合分析.北京师范大学学报(自然科学版), 42(5):530-533. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/bjsfdxxb200605023 柯长青, 2006.印度洋地震海啸(2004-12-26)及其对中国的警示.中国地质灾害与防治学报, 17(4):91-96. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdzzhyfzxb200604020 李小军, 于爱勤, 甘朋霞等, 2008.汶川8.0级地震北川县城区灾害调查与分析.震灾防御技术, 3(4):352-362. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20080404&journal_id=zzfyjs 李亦纲, 2010.海地地震国际救援.国际地震动态, (11):27-30, 7. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-gjzt201011005.htm 梁凯利, 2005.2004年12月26日印尼8.7级地震综述.国际地震动态, (1):1-5. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gjdzdt200501001 林均岐, 2005.2004年12月26日印度尼西亚地震海啸灾害考察.地震工程与工程振动, 25(2):30-33. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzgcygczd200502005 陆新征, 曾翔, 许镇等, 2017.建设地震韧性城市所面临的挑战.城市与减灾, 115(4):29-34. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/csfzjz201704007 马宝民, 2009.分析汶川"5·12"震害探求房屋"大震不倒"途径.震灾防御技术, 4(1):1-11. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20090101&journal_id=zzfyjs 曲国胜, 黄建发, 李小军等, 2008.南亚(巴基斯坦)地震灾害分布及成因分析.震灾防御技术, 3(1):85-94. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20080111&journal_id=zzfyjs 邵志刚, 王芃, 李海艳, 2016.2011年日本MW9.0地震相关研究综述.地震, 36(4):1-21. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/diz201604001 孙振凯, 张洪由, 梁凯利, 2001.2001年1月26日印度古吉拉特邦7.8级地震综述.国际地震动态, (3):18-24. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gjdzdt200103004 谢礼立, 2009.2008年汶川特大地震的教训.中国工程科学, 11(6):28-35, 88. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zggckx200906004 张霞, 2015.全球重大突发事件发生规律及对中国的启示.太原: 太原科技大学. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10109-1015628313.htm 中国地震局震灾应急救援司, 2015.2006~2010年中国大陆地震灾害损失评估汇编.北京: 地震出版社. 周洪建, 2017.当前全球减轻灾害风险平台的前沿话题与展望——基于2017年全球减灾平台大会的综述与思考.地球科学进展, 32(7):688-695. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dqkxjz201707002 Col J. M., 2007. Managing disasters:The role of local government. Public Administration Review, 67(S1):114-124. http://d.old.wanfangdata.com.cn/OAPaper/oai_doaj-articles_d56ea00d54457c4b491d3a289fdf5f14 Cuaresma J. C., Hlouskova J., Obersteiner M., 2008. Natural disasters as creative destruction? Evidence from developing countries. Economic Inquiry, 46(2):214-226. http://cn.bing.com/academic/profile?id=d3deaa5058c5816fae6bc927716875f9&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn Hayes G. P., 2011. Rapid source characterization of the 2011 Mw 9.0 off the Pacific coast of Tohoku Earthquake. Earth Planets & Space, 63(7):529-534. Ilan N., Rio Y., 2018. Economic vulnerability and resilience to natural hazards:A survey of concepts and measurements. Sustainability, 10(8):2850. COHA官方网址, 2015.Nepal earthquake. (2015-05-15). http://www.unocha.org/Nepal. Schiermeier Q., 2005. Tsunamis:A long-term threat. Nature, 433(7021):4. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/wl200512002 -

下载:

下载: