Study On Seismic Resistance Situation and Treatment Methods on Brick-wood Structure Houses in Towns and villages of Hanzhong

-

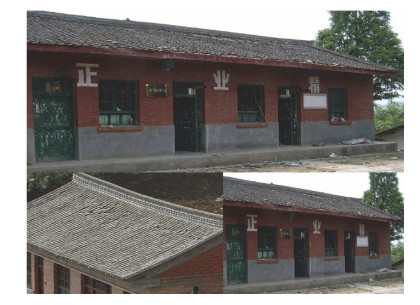

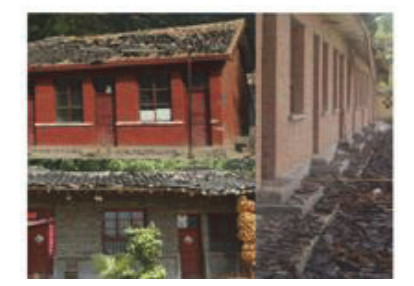

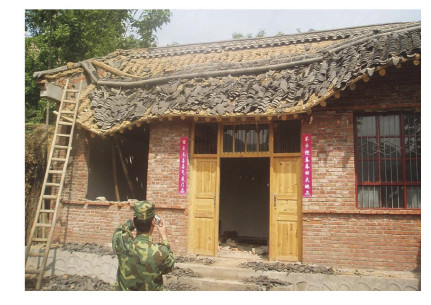

摘要: 基于对汉中村镇既有砖木结构现状的调查,分析汉中村镇既有砖木结构的结构类型、设计方式、建造地域地段、地基处理措施和结构基础形式、村民抗震安全意识和房屋抗震构造设防情况等。通过查阅地震震害资料和相关文献,简述和分析砖木结构房屋的震害规律、破坏原因和主要影响因素,提出改善汉中村镇砖木结构房屋的抗震现状及处理方法,并对如何提高既有和新建村镇砖木结构房屋的抗震能力给出建议和对策。Abstract: Based on the investigation on the current situation of brick-wood structure houses in rural areas of Hanzhong, this study analyzed the structure types, pattern of Design and Construction, construction locations, foundation treatment measures and the in base forms, and the villagers' safety awareness in earthquake and the seismic resistance methods. In addition, it introduced and analyzed the damage rules, damage causes and main effect factors, by referring to the earthquake damage information and related literature and also proposed the treatment methods, the recommendations and the countermeasures for the brick-wood structure houses in Hanzhong.

-

表 1 房屋建造时间与层数、费用和房屋数量的关系

Table 1. The relationship between housing construction time and layer cost and quantity

项目 2000年前 2000—2008年 2008年至今 层数 1 1 2 2 3 费用/万元 0.5—2.0 2.0—5.0 5.0—8.0 8.0—16.0 16.0—24.0 房屋比例/% 27 7 36 16 14 表 2 砖木结构房屋基本情况

Table 2. Basic situation of brick-wood structure houses

项目 层数 墙体材料 屋盖瓦材 1 2 3 烧结粘土砖 水泥免烧砖 混凝土砌块 机制瓦 小青瓦 数量/栋 82 125 33 180 36 24 163 77 比例/% 34 52 14 75 15 10 68 32 表 3 房屋建筑场地统计

Table 3. Construction site of houses statistics

地段类型 地质、地形、地貌 房屋数量(比例) 有利地段 稳定基岩,坚硬土,开阔、平坦、密实的中等硬土等 45(19%) 不利地段 软弱土,液化土,条状突出的山嘴,高耸孤立的山丘,非岩质的陡坡,河岸和边坡的边缘,平面上分布成因、岩性、状态明显不均匀的土层(如故河道、疏松的断层破碎带、暗埋的塘浜沟谷和半填半挖地基)等 34(14%) 危险地段 地震时可能发生滑坡、崩塌、地陷和地裂、泥石流及发震断裂带上可能发生地表错位的部位 161(67%) 表 4 砖木结构抗震构造措施和村民抗震安全意识情况统计表

Table 4. Statistics of anti-seismic safety consciousness of residents and details of seismic design

问题 答案 比例

/%问题 答案 比例/% 房屋抗震构造措施 无构造措施 43 对抗震知识了解程度 了解 13 有部分构造措施 43 较了解 23 构造措施齐全 14 不了解 64 通过何种途径了解 电视 24 对房屋抗震有没有自己的看法 有 23 手机 2 无 77 朋友 6 为保证房屋质量安全,对国家规定的一些基本的强制性标准和要求,你的观点是 国家应该规定,能接受 69 政府宣传 4 国家可以规定,但可能难接受 28 没有途径 63 其他 3 -

陈婧怡, 2013.砖混结构抗震性能试验研究之三——外加圈梁和构造柱结构.北京: 北方工业大学. 崔杉彬, 2009.汉川地震中村镇建筑的震害分析及抗震减灾措施研究.西安: 长安大学. 葛学礼, 黄世敏, 薛彦涛等, 2008.汶川地震都江堰市工程震害分析与恢复重建建议.工程抗震与加固改造, 30(4):2-11. doi: 10.3969/j.issn.1002-8412.2008.04.002 胡长明, 刘兴才, 曾凡奎等, 2010.CN102071772A一种适用于村镇公共活动场所的大跨度轻型钢木桁架屋架. 刘兴才, 2012.山东乡村住宅抗震性能调查与分析.西安: 西安建筑科技大学. 苏小妹, 苏小娟, 2008.安徽省农村民居地震安全问题调查研究.灾害学, 23(3):140-144. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zhx200803030 王强, 2009.砖木结构房屋抗震性能评价方法研究.兰州: 中国地震局兰州地震研究所. 王兰民, 王强, 2011.西北地区农村民房现状及抗震技术研究.华南地震, 31(4):14-22. doi: 10.3969/j.issn.1001-8662.2011.04.002 王满生, 赵晓敏, 纪晓东等, 2015.北京地区典型砖木结构农宅抗震加固性能研究.土木建筑与环境工程, 37(6):62-69. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cqjzdxxb201506009 熊立红, 阳超, 2017.砌体结构的抗震研究现状.地震工程与工程振动, 37(3):111-119. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/jxjc201604106 杨威, 王满生, 纪晓东等, 2014.北京农村砖木结构抗震加固动力特性分析.土木工程学报, 47(3):26-32. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=tmgcxb201403004 赵光超, 汪晓丰, 2011.湖南省农村房屋安全性现状统计分析.震灾防御技术, 6(3):291-299. doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2011.03.009 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2015.G8306-2015中国地震动参数区划图.北京:中国标准出版社. 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2016.GB 50011-2010建筑抗震设计规范(附条文说明)(2016年版).北京:中国建筑工业出版社. 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中国建筑标准设计研究院, 2008a.SG618-1~4农村民宅抗震构造详图(2008年合订本).北京:中国计划出版社. 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中国建筑标准设计研究院, 2008b.JGJ161-2008镇(乡)村建筑抗震技术规程.北京:中国建筑工业出版社. 中华人民共和国住房和城乡建设部, 2015.GB 50292-2015民用建筑可靠性鉴定标准.北京:中国建筑工业出版社. 中华人民共和国住房和城乡建设部, 2016.JGJ 125-2016危险房屋鉴定标.北京:中国建筑工业出版社, 2016. -

下载:

下载: