Study on Central Focal Mechanism and its Surrounding Tectonic Stress Field of the Changning M 6.0 Earthquake in Sichuan

-

摘要: 不同资料和方法给出的2019年6月17日四川长宁6.0级地震震源机制解存在较大差异,为了找到1个合适的震源机制解来研究此次地震的发震方式,通过数学方法得到了与现有震源机制解差别最小的中心震源机制解,节面I的走向、倾角、滑动角分别为194.78°、52.68°和139.16°,节面Ⅱ的走向、倾角、滑动角分别为312.44°、58.67°和45.22°,根据本次地震余震分布拟合得到的断层面的走向为312.17°,与中心震源机制的节面Ⅱ走向一致,因而推断节面Ⅱ为本次地震的发震断层面。之后,利用此次地震之前震源区地震的震源机制解,反演了震源区的震前构造应力场。结果表明,长宁6.0级地震的中心震源机制解和震源区震前应力场均为逆冲型为主兼走滑分量的类型,震前应力场压轴为NWW—SEE向,中间轴为NNE—SSW向,两轴倾角接近水平,而张轴较陡,表现为逆冲型的应力场。将反演得到的应力场投影到中心震源机制解给出的与余震分布一致的节面上,发现中心震源机制解的滑动角和应力场预测的滑动角差别仅为13.45°,表明此次地震受背景应力场控制而发生在先存的薄弱面上。Abstract: There exists great difference from different studies in determination of focal mechanisms of the Changning M 6.0 earthquake in Sichuan. In order to find a reasonable focal mechanism for studying the rupture mode, we applied a "central focal mechanism" method, which has the minimal difference with other focal mechanisms obtained from different data and methods. The strike, dip and rake of nodal plane#1 is 194.78°, 52.68°, 139.16°, and the strike, dip and rake of nodal plane#2 is 312.44°, 58.67°, 45.22°. Based on the distribution of the aftershocks, we obtained the strike of the fitting fault plane of 312.17°, which is consistent with the nodal plane#2 of the central focal mechanism. It is inferred that the nodal plane#2 is the seismogenic fault plane of the earthquake. Then, we inverted the tectonic stress field around the earthquake using focal mechanisms before the earthquake. The results show that the type of central focal mechanism and stress field before the earthquake is dominant by thrust. Before the earthquake, the compressive axis of stress field is in NWW-SEE direction, the intermediate axis is in NNE-SSW direction. Both two-axes are near horizontal, but the tensile axis is steep, which represents a thrust type stress field. We calculated the rake on the nodal plane which consist with the strike of aftershocks under stress field. It is found that the difference between the rake given by central focal mechanism to that predicted by stress field is only 13.45°. It is shown that the earthquake occurred on a pre-existing plane and controlled by background tectonic stress field.

-

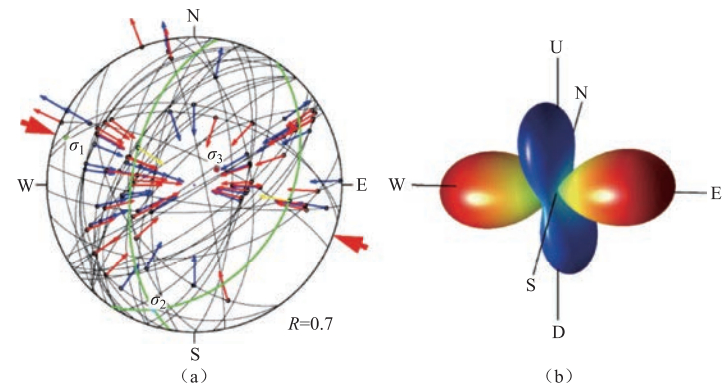

图 1 长宁6.0级地震的余震及历史震源机制解分布(2008年2月—2019年1月)

蓝色圆点表示长宁6.0级地震的余震1;红色震源机制解为本文利用gCAP方法反演得到;黑色震源机制解源自GCMT;绿色震源机制解源自王晓山等(2015)

Figure 1. Distribution of aftershocks of the Changning M 6.0 earthquakes and focal mechanisms historical earthquakes (Feb. 2008— Jan. 2019)

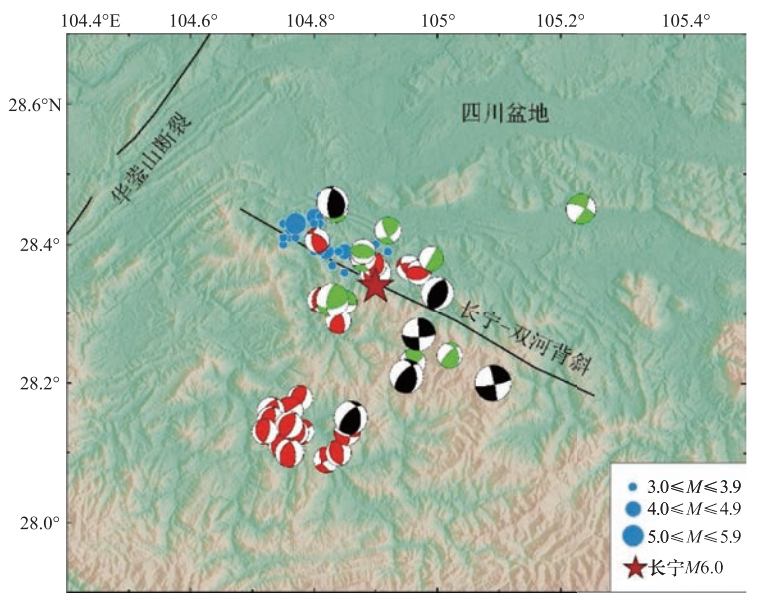

图 4 长宁6.0级地震震源区构造应力场反演结果

(a)黑色弧线为最优应力场从各震源机制解中选择的“发震断层面”,红色大箭头为最优应力场压轴的方向,红色小箭头为断层的理论滑动方向,蓝色小箭头为断层观测的实际滑动方向,绿色弧线为90%置信度下应力场的最大剪应力节面,黄色小箭头为该节面的最大剪应力方向;σ1、σ2、σ3周围的封闭曲线代表 90%置信度下的不确定范围;投影方式为下半球等面积投影;(b)长宁地区应力张量反演结果的三维立体表示(万永革等,2011),U和D表示上和下,E、S、W和N分别为东、南、西和北;红色表示主压应力的大小和方向;蓝色表示主张应力的大小和方向

Figure 4. Inverted tectonic stress field around the Changning M 6.0 earthquake

表 1 震源机制解划分(Zoback,1992)

Table 1. Classification of focal mechanism solutions (Zoback,1992)

类型 P轴倾伏角 B轴倾伏角 T轴倾伏角 正断型(NF) ≥52° ≤35° 正走滑型(NS) 40°≤倾角<52° ≤20° 走滑型(SS) ≤20° ≥45° <40° <40° ≥45° ≤20° 逆走滑型(TS) ≤20° 40°≤倾角<52° 逆冲型(TF) ≤35° ≥52° 不确定型(U) 上述类型之外的震源机制解 表 2 不同震源机制解及得到的中心震源机制解的标准差

Table 2. Focal mechanisms of the Changning M 6.0 earthquake resulted from different institutions, and standard deviation of central focal mechanism

走向/倾角/

滑动角来源 作为初始解得到的中心震源机制走向/倾角/滑动角 作为初始解得到

的标准差S以GFZ结果作为初始解的中心

震源机制与其它震源机制的

最小空间旋转角350°/67°/93° 中国地震台网中心台

网部应急组312.40°/58.60°/45.18° 29.891757° 45.30° 296°/81°/-13° 中国地震局地震预测

研究所312.36°/58.65°/45.14° 29.891781° 58.54° 190°/50°/150° 中国地震局地球物理

研究所194.77°/52.68°/139.15° 29.891709° 14.57° 191°/57°/141° 郭祥云等 194.78°/52.67°/139.16° 29.891708° 6.66° 308°/46°/41° USGS 312.42°/58.64°/45.20° 29.891707° 13.22° 192°/46°/137° GFZ 194.78°/52.68°/139.16° 29.891705° 7.01° 184°/40°/123° GCMT 194.77°/52.68°/139.15° 29.891709° 17.18° 表 3 长宁6.0级地震之前震源区的历史震源机制解(2008年2月—2019年1月)

Table 3. The focal mechanisms of historical earthquakes before the Changning M 6.0 earthquake (Feb. 2008—Jan. 2019)

序号 日期 北纬/° 东经/° MW 走向/° 倾角/° 滑动角/° 来源 1 2008-02-01 28.5 105.2 4.4 295 75 -20 王晓山等(2015) 2 2008-03-11 28.5 104.8 4.0 305 75 85 王晓山等(2015) 3 2008-11-19 28.3 104.9 3.6 98 80 170 王晓山等(2015) 4 2011-03-01 28.2 105.0 3.7 224 76 122 王晓山等(2015) 5 2011-04-20 28.2 105.0 3.9 53 71 159 王晓山等(2015) 6 2011-06-02 28.4 104.9 3.7 155 75 30 王晓山等(2015) 7 2011-06-26 28.4 104.9 3.9 155 75 35 王晓山等(2015) 8 2012-04-09 28.4 104.9 3.7 284 46 100 王晓山等(2015) 9 2012-07-31 28.4 105.0 3.6 30 90 -90 王晓山等(2015) 10 2013-02-19 28.3 104.8 4.9 191 65 45 王晓山等(2015) 11 2013-02-19 28.3 104.8 4.9 191 65 45 王晓山等(2015) 12 2013-04-25 28.5 104.8 4.7 328 28 55 GCMT 13 2014-10-01 28.3 104.8 3.8 182 37 48 本研究 14 2015-01-28 28.4 105.0 3.7 270 58 53 本研究 15 2015-02-07 28.3 105.0 4.8 18 40 79 GCMT 16 2015-02-07 28.4 104.9 4.5 11 64 90 本研究 17 2015-02-07 28.4 104.9 3.6 18 23 90 本研究 18 2015-04-11 28.1 104.8 3.6 339 64 21 本研究 19 2015-04-12 28.2 104.8 3.8 189 29 71 本研究 20 2015-04-24 28.2 104.8 4.1 144 65 -2 本研究 21 2015-09-18 28.4 104.8 3.7 300 55 47 本研究 22 2015-10-14 28.1 104.8 3.8 152 58 2 本研究 序号 日期 北纬/° 东经/° MW 走向/° 倾角/° 滑动角/° 来源 23 2015-11-30 28.4 105.0 3.7 72 43 68 本研究 24 2015-12-12 28.1 104.8 3.7 149 64 4 本研究 25 2016-09-10 28.1 104.8 3.7 150 34 71 本研究 26 2016-12-28 28.1 104.8 3.7 19 32 90 本研究 27 2017-01-15 28.2 104.7 4.0 10 43 70 本研究 28 2017-01-15 28.1 104.7 3.9 199 27 90 本研究 29 2017-01-15 28.1 104.7 3.8 27 63 90 本研究 30 2017-01-18 28.1 104.8 4.2 348 57 63 本研究 31 2017-01-20 28.1 104.7 3.9 8 64 83 本研究 32 2017-01-28 28.2 104.9 4.9 352 41 47 GCMT 33 2017-02-02 28.1 104.8 4.0 22 62 81 本研究 34 2017-04-05 28.3 104.8 3.8 339 58 42 本研究 35 2017-05-04 28.3 105.0 5.0 88 75 179 GCMT 36 2017-06-09 28.1 104.9 3.9 0 69 -29 本研究 37 2017-06-26 28.1 104.7 3.8 159 33 59 本研究 38 2018-12-16 28.2 105.1 5.3 79 81 -174 GCMT 39 2019-01-03 28.2 105.0 5.0 349 41 43 GCMT -

何登发, 鲁人齐, 黄涵宇等. 2019.长宁页岩气开发区地震的构造地质背景.石油勘探与开发, 46(5):993-1006. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/syktykf201905020 唐永, 周立夫, 陈孔全等. 2018.川东南构造应力场地质分析及构造变形成因机制讨论.地质论评, 64(1):15-28. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzlp201801004 滕吉文, 白登海, 杨辉等. 2008.2008汶川MS 8.0地震发生的深层过程和动力学响应.地球物理学报, 51(5):1385-1402. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.2008.05.012 万永革, 沈正康, 刁桂苓等. 2008.利用小震分布和区域应力场确定大震断层面参数方法及其在唐山地震序列中的应用.地球物理学报, 51(3):793-804. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.2008.03.020 万永革, 盛书中, 许雅儒等. 2011.不同应力状态和摩擦系数对综合P波辐射花样影响的模拟研究.地球物理学报, 54(4):994-1001. doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2011.04.014 万永革.2019a.同一地震多个震源机制中心解的确定.地球物理学报, 待刊. 万永革.2019b.震源机制与应力体系关系模拟研究.地球物理学报, 待刊. 王晓山, 吕坚, 谢祖军等. 2015.南北地震带震源机制解与构造应力场特征.地球物理学报, 58(11):4149-4162. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dqwlxb201511023 郑秀芬, 欧阳飚, 张东宁等. 2009."国家数字测震台网数据备份中心"技术系统建设及其对汶川大地震研究的数据支撑.地球物理学报, 52(5):1412-1417. doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2009.05.031 中国新闻网. 2019.四川长宁地震已致24万余人受灾, 搜救工作基本完成.(2019-06-19).http://www.chinanews.com/gn/2019/06-19/8869576.shtml. Lei X. L., Wang Z. W., Su J. R.. 2019. The December 2018 ML 5.7 and January 2019 ML 5.3 earthquakes in south Sichuan basin induced by shale gas hydraulic fracturing. Seismological Research Letters, 90(3):1099-1110. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzdz201803005 Wan Y. G., Sheng S. Z., Huang J. C., et al.. 2016. The grid search algorithm of tectonic stress tensor based on focal mechanism data and its application in the boundary zone of China, Vietnam and Laos. Journal of Earth Science, 27(5):777-785. doi: 10.1007/s12583-015-0649-1 Zhu L. P., Ben-Zion Y.. 2013. Parametrization of general seismic potency and moment tensors for source inversion of seismic waveform data. Geophysical Journal International, 194(2):839-843. doi: 10.1093/gji/ggt137 Zoback M. L.. 1992. First- and second-order patterns of stress in the lithosphere:the world stress map project. Journal of Geophysical Research, 97(B8):11703-11728. doi: 10.1029/92JB00132 -

下载:

下载: