Development of Simple Intensity Meter in Tianjin Early Warn Experimental Site

-

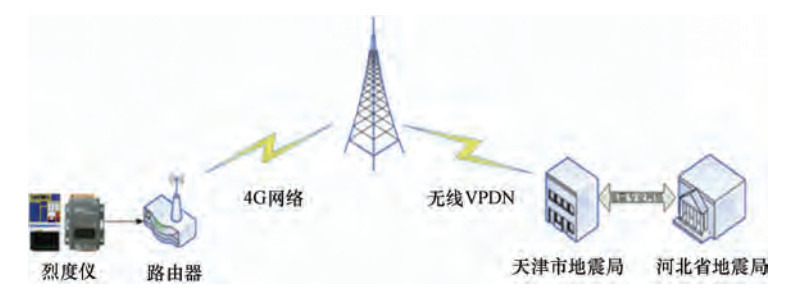

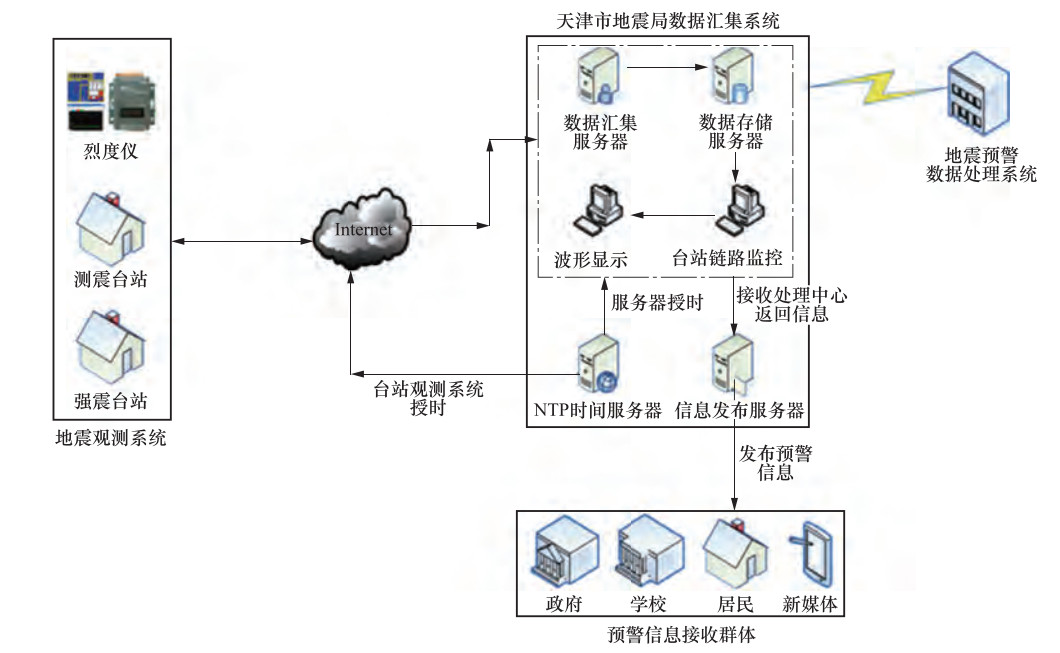

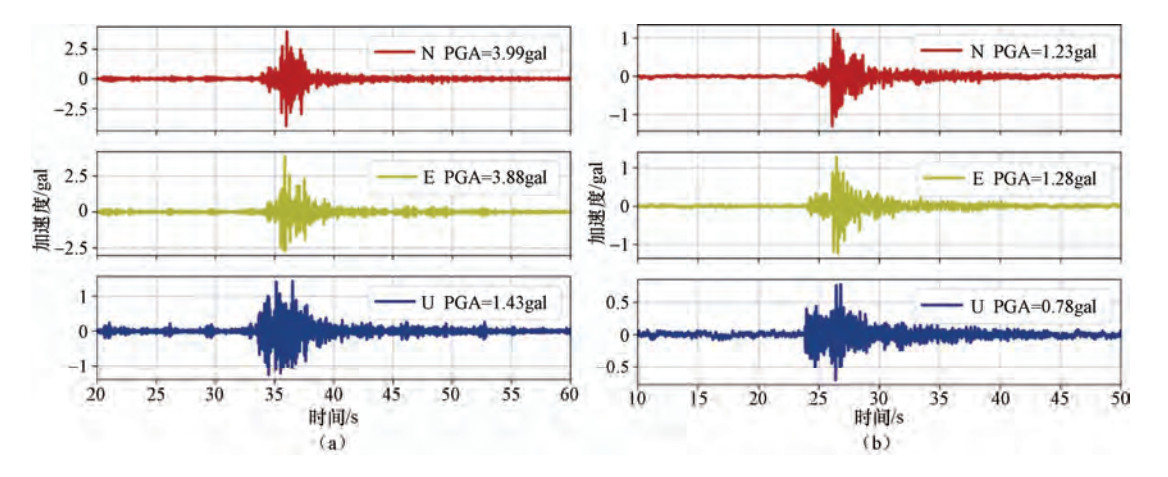

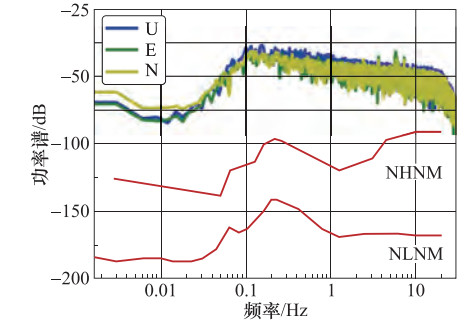

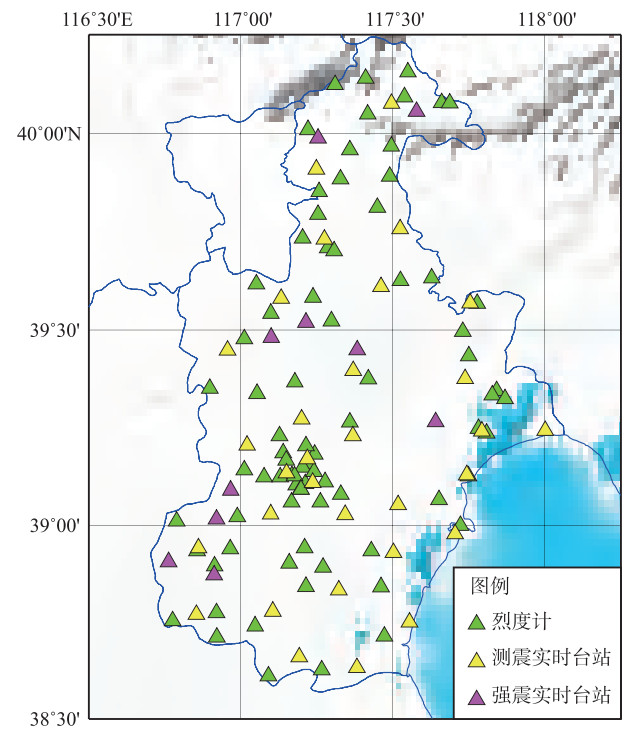

摘要: 通过建设80个简易烈度计观测点,与天津行政区内具备实时传输能力的测震台站和强震动台站共同组建了天津地震预警观测网络,初步实现了地震预警功能,提升了天津行政区的防震减灾能力,同时开展地震预警信息服务试验,为政府和社会提供地震预警信息。本文介绍了天津简易烈度计地震预警试验区的建设情况、台站分布情况、仪器性能指标、数据处理及数据记录情况,并探讨了简易烈度计在预警台网中的应用,获得了初步认识。Abstract: In this project, 80 simple seismic intensity meter observation sites were built in Tianjin. These observation sites composed with the observation network with earthquake monitoring stations and strong ground motion stations together in Tianjin, and these stations are of real-time transmission capabilities. The observation network has preliminarily realized the earthquake warning function. After the completion of the project, it will greatly improve the earthquake prevention and disaster reduction capacity of Tianjin, provide earthquake warning information to the government and society, and carry out earthquake warning information service test. This paper discussed construction situation of the test site, station distribution, instrument performance index, data processing and data recording. The preliminary understanding of the application of simple intensity meter in early warning network is also discussed.

-

Key words:

- Simple intensity meter /

- Earthquake early warning /

- Experimental site /

- Seismic noise

-

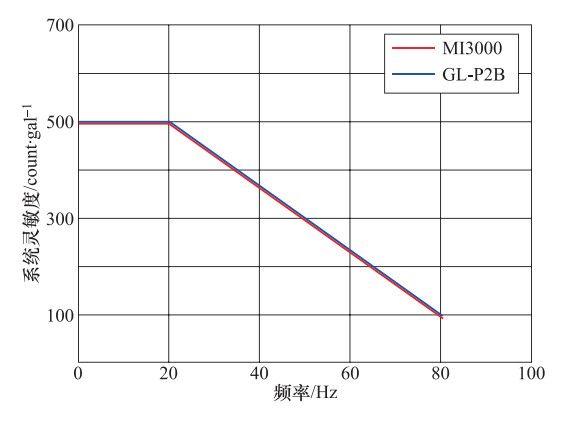

表 1 简易烈度计性能指标

Table 1. Performance index of simple intensity meter

型号 数量 采集延迟 分辨率 动态范围 加速度平坦频率 线性误差 GL-P2B 40 <1s 28位 >80dB 0.1—20Hz <1% MI3000 40 <1s 16位 >80dB 0.1—20Hz <1% -

马强, 2008.地震预警技术研究及应用.哈尔滨:中国地震局工程力学研究所. 姚会琴, 李悦, 高逊等, 2012.NagVis等开源监控软件在天津地震前兆台网的应用研究.震灾防御技术, 7(3):329-333. doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2012.03.012 殷海涛, 刘希强, 李杰等, 2012.现今地震预警技术及其在国内发展状况的探讨.中国地震, 28(1):1-9. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdz201201001 张红才, 金星, 李军等, 2013.地震预警系统研究及应用进展.地球物理学进展, 28(2):706-719. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqwlxjz201302019 赵兵, 刘希强, 2011.全球地震早期预警研究综述.西北地震学报, 33(4):392-402. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/xbdzxb201104016 Allen R. M., Gasparini P., Kamigaichi O., et al., 2009. The status of earthquake early warning around the world:an introductory overview. Seismological Research Letters, 80(5):682-693. doi: 10.1785/gssrl.80.5.682 Chung A., Neighbors C., Belmonte A., et al., 2011. The quake-catcher network rapid aftershock mobilization program following the 2010 M8.8 Maule, Chile earthquake. Seismological Research Letters, 82(4):526-532. doi: 10.1785/gssrl.82.4.526 D'Alessandro A., Luzio D., D'Anna G., 2014. Urban MEMS based seismic network for post-earthquakes rapid disasterassessment. Advances in Geosciences, 40:1-9. doi: 10.5194/adgeo-40-1-2014 Peterson J., 1993. Observations and modeling of seismic background noise. New Mexico:U.S. Geological Survey:322. Wu Y. M., Chen D. Y., Lin T. L., et al., 2013. A high-density seismic network for earthquake early warning in Taiwan based on low cost sensors. Seismological Research Letters, 84(6):1048-1054. doi: 10.1785/0220130085 -

下载:

下载: