A Rapid Width Detection Method of House Crack in Earthquake Field

-

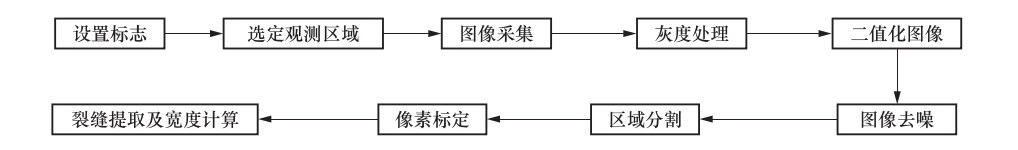

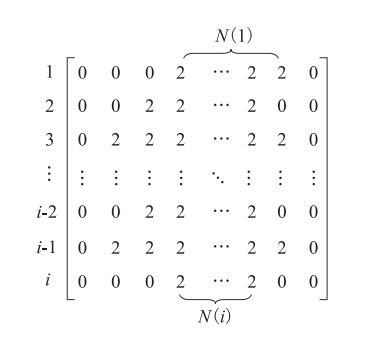

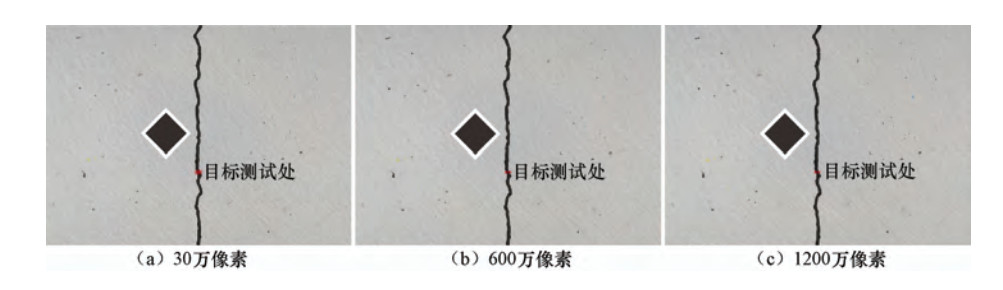

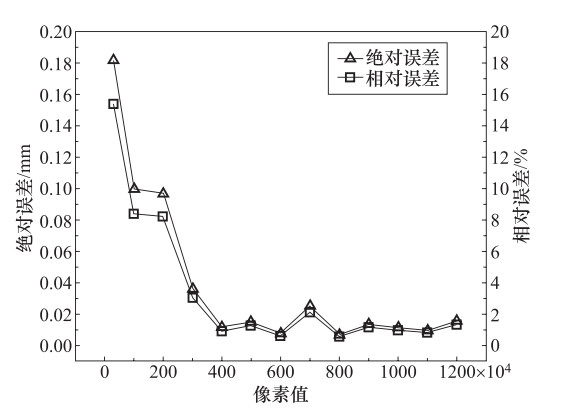

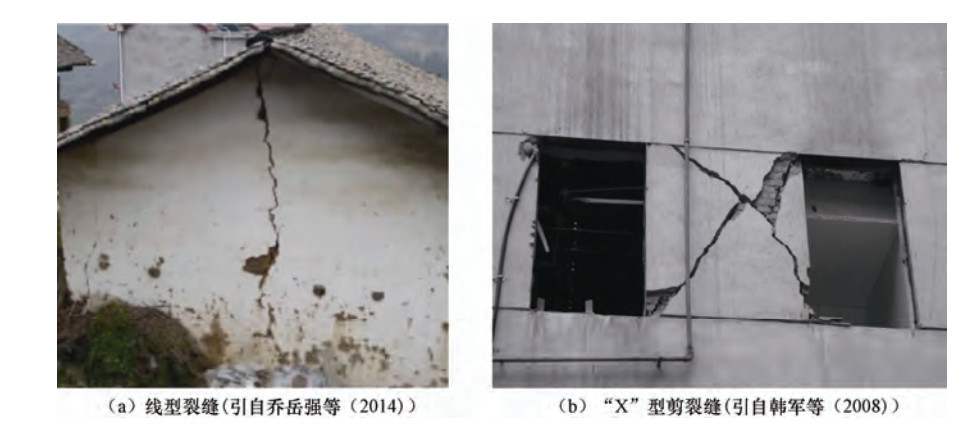

摘要: 为快速对地震现场损坏房屋裂缝宽度进行测量,本文提出运用图像处理技术与单个人工正方形标志的方法对裂缝宽度进行测量。基于数字图像处理技术,并利用MATLAB软件的图像处理功能,对拍摄的真实房屋裂缝图像进行灰度化、二值化、图像去噪、目标区域分割标记和像素标定等处理,计算得到图像中裂缝宽度的最大值。通过与实测数据对比,利用本方法获得房屋裂缝检测数据的识别精度为98.11%。结果表明,本文提出的方法可以有效检测房屋裂缝宽度,且获取图像的分辨率越高,裂缝宽度识别的误差越小。本方法可为地震灾害现场调查中的房屋破坏等级评价工作提供依据。Abstract: The evaluation of seismic intensity is an important task in the field investigation after the earthquake. The assessment of the damage level of the house is one of the critical factors for the evaluation of seismic intensity, and the crack width is an important indicator of the level of damage to a house. In order to measure the crack width of damaged houses quickly in the earthquake field, this paper proposes an image processing technique and a single artificial square mark method to measure the crack width. Based on the digital image processing technology, we use the powerful image processing functions of MATLAB to calculate the maximum width of house crack by means of image gray-scale, binarization, image denoising, segmentation of target area and pixel correction. The results show that compared with the measured data, the recognition accuracy of the data of the width of house crack is 98.11% due to the calculation method proposed. The higher the resolution of the image acquisition device is, the smaller the error of the recognition width will be. It shows that the algorithm can effectively detect the width of house crack and provide the basis for the evaluation of the damage degree of the house.

-

Key words:

- Earthquake field /

- House crack /

- Digital image processing /

- Crack width /

- MATLAB

-

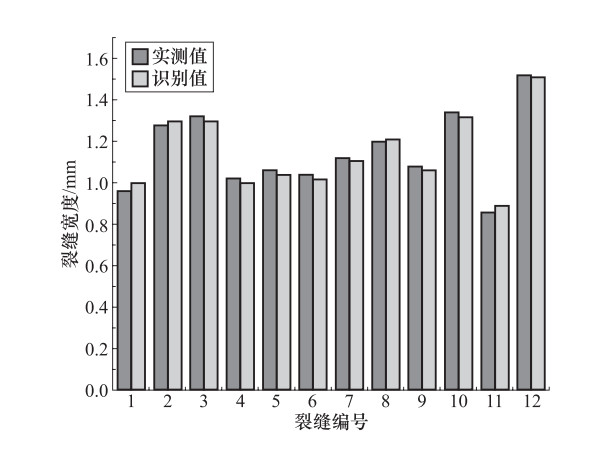

表 1 裂缝宽度理论计算值与实测值的比较

Table 1. Comparison of calculated and measured values of crack width

编号 实测值/mm 理论计算值/mm 绝对误差/mm 相对误差/% 1 0.96 0.9995 0.0395 4.11 2 1.28 1.2972 0.0172 1.34 3 1.32 1.2973 0.0227 1.72 4 1.02 0.9996 0.0204 2.00 5 1.06 1.0420 0.0180 1.70 6 1.04 1.0208 0.0192 1.85 7 1.12 1.1058 0.0142 1.27 8 1.20 1.2121 0.0121 1.01 9 1.08 1.0633 0.0167 1.55 10 1.34 1.3185 0.0215 1.61 11(最窄处) 0.86 0.8932 0.0332 3.86 12(最宽处) 1.52 1.5099 0.0101 0.67 表 2 不同分辨率下裂缝目标位置宽度的识别值与实测值的比较

Table 2. Comparison of identification and actual measured values of crack width at different resolutions

实测值 像素值 识别值/mm 绝对误差/mm 相对误差/% 1.18 mm 1200万 1.1645 0.0155 1.31 1100万 1.1898 0.0098 0.83 1000万 1.1915 0.0115 0.98 900万 1.1661 0.0139 1.18 800万 1.1732 0.0068 0.57 700万 1.1545 0.0255 2.16 600万 1.1724 0.0076 0.64 500万 1.1651 0.0149 1.26 400万 1.1691 0.0109 0.92 300万 1.1438 0.0362 3.06 200万 1.0829 0.0971 8.23 100万 1.0809 0.0991 8.40 30万 0.9982 0.1818 15.41 -

蔡永建, 郑水明, 吴建超, 2015. 2015-04-25尼泊尔M 8.1地震震害特征.大地测量与地球动力学, 35(4):557-560. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dkxbydz201504003 冯洋, 2013.基于MATLAB GUI的裂缝宽度测量系统设计.河南科学, 31(10):1652-1654. doi: 10.3969/j.issn.1004-3918.2013.10.020 郭艳平, 侯凤贞, 2008.纸币面值识别系统图像分割技术的算法.重庆工学院学报(自然科学), 22(11):124-126, 153. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cqgxyxb200811028 韩军, 李英民, 刘立平等, 2008. 5·12汶川地震绵阳市区房屋震害统计与分析.土木建筑与环境工程, 30(5):21-27. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cqjzdxxb200805005 湖南大学, 福建省建筑科学研究院, 2011. CECS 293-2011房屋裂缝检测与处理技术规程.北京:中国计划出版社. 李文波, 杨保春, 2015.基于图像处理技术的混凝土桥梁裂缝宽度检测.湖南交通科技, 41(1):119-122. doi: 10.3969/j.issn.1008-844X.2015.01.035 刘超, 2016. MATLAB基础与实践教程. 2版.北京:机械工业出版社. 卢晓霞, 2010.基于图像处理的混凝土裂缝宽度检测技术的研究.成都: 电子科技大学. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10614-2010234549.htm 罗希平, 田捷, 诸葛婴等, 1999.图像分割方法综述.模式识别与人工智能, 12(3):300-312. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/rjxb201701008 彭海涛, 2011.基于图像分析技术的混凝土结构外观质量检测与评定.长沙: 湖南大学. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10532-1012327430.htm 乔岳强, 吴建超, 冯谦等, 2014.巴东MS 5.1地震震害分布特征.大地测量与地球动力学, 34(3):15-19. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dkxbydz201403004 谭慧明, 王恒知, 范小平等, 2010.玉树7.1级地震房屋震害调查及现场快速评估.土木建筑与环境工程, 32(S2):16-18. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/7421911 王耀南, 李树涛, 毛建旭, 2001.计算机图像处理与识别技术.北京:高等教育出版社. 吴迪, 熊焱, 崔杰等, 2010.汶川8.0级地震中汶川县城房屋震害及其加固情况分析.地震研究, 33(2):216-221. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2010.02.015 吴建超, 蔡永建, 雷东宁等, 2015.地震应急通系统在尼泊尔8.1级地震应急中的应用.大地测量与地球动力学, 35(5):747-750. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dkxbydz201505005 吴建超, 郑水明, 李恒等, 2016. 2014年3月30日湖北省秭归M 4.7地震房屋震害特征分析.地震工程学报, 38(4):669-672. doi: 10.3969/j.issn.1000-0844.2016.04.0669 夏日诚, 2007.基于彩色和灰度图像的色图设计.成都: 电子科技大学. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10614-2008123960.htm 肖锋, 2013.基于数字图像处理技术的建筑裂缝监测研究.重庆: 重庆大学. http://cdmd.cnki.com.cn/article/cdmd-10611-1013044392.htm 张敏政, 2008.汶川地震中都江堰市的房屋震害.地震工程与工程振动, 28(3):1-6. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzgcygczd200803001 张强, 王正林, 2012.精通MATLAB图像处理. 2版.北京:电子工业出版社. 章毓晋, 2001.图像分割.北京:科学出版社. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2012. GB/T 18208.3-2011地震现场工作第3部分:调查规范.北京:中国标准出版社. Abdel-Qader I., Abudayyeh O., Kelly M. E., 2003. Analysis of edge-detection techniques for crack identification in bridges. Journal of Computing in Civil Engineering, 17(4):255-263. doi: 10.1061/(ASCE)0887-3801(2003)17:4(255) Gonzalez R. C., Woods R. E., Eddins S. L., 2009. Digital image processing using MATLAB. Beijing:Publishing House of Electronics Industry. -

下载:

下载: