Analysis of Crustal Deformation in the Yunnan Area Based on the Precise Leveling and Cross-Fault Observation Data

-

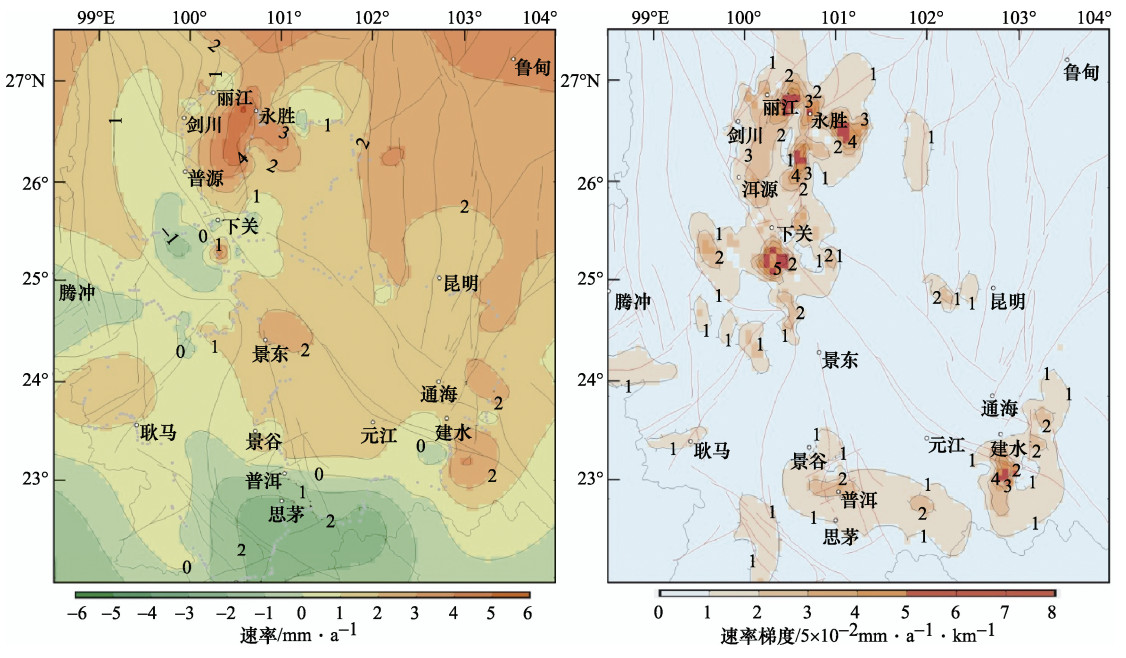

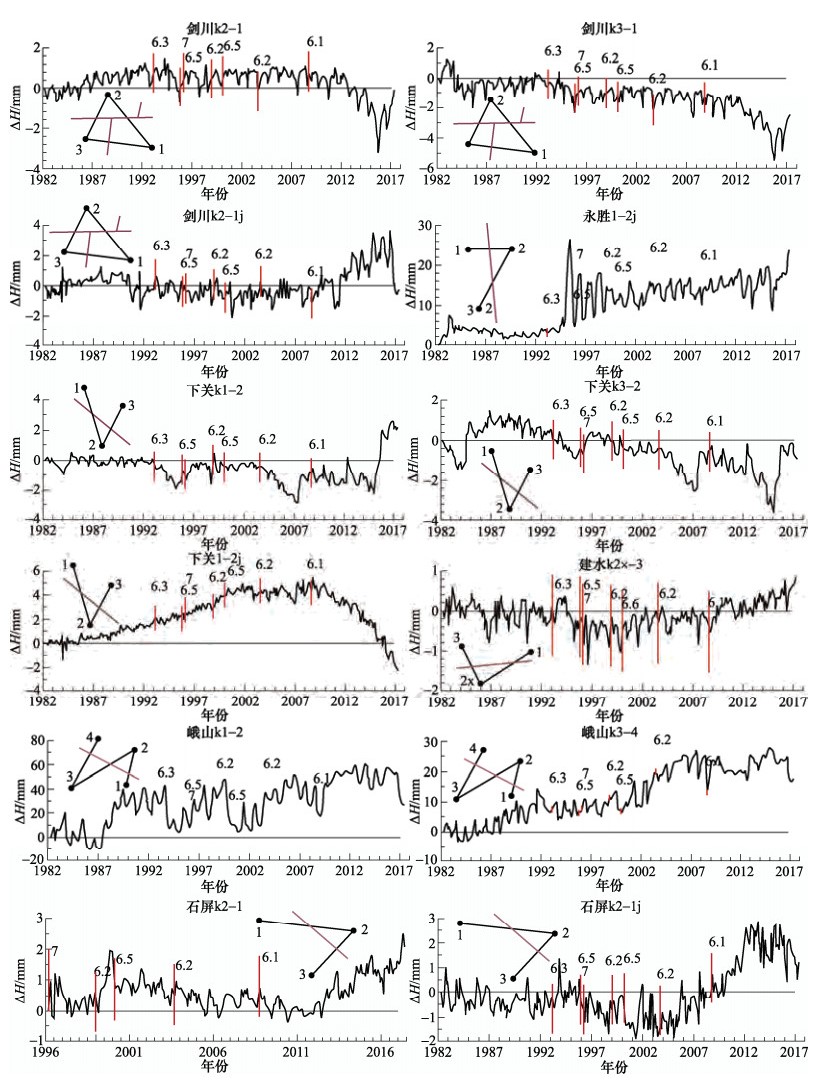

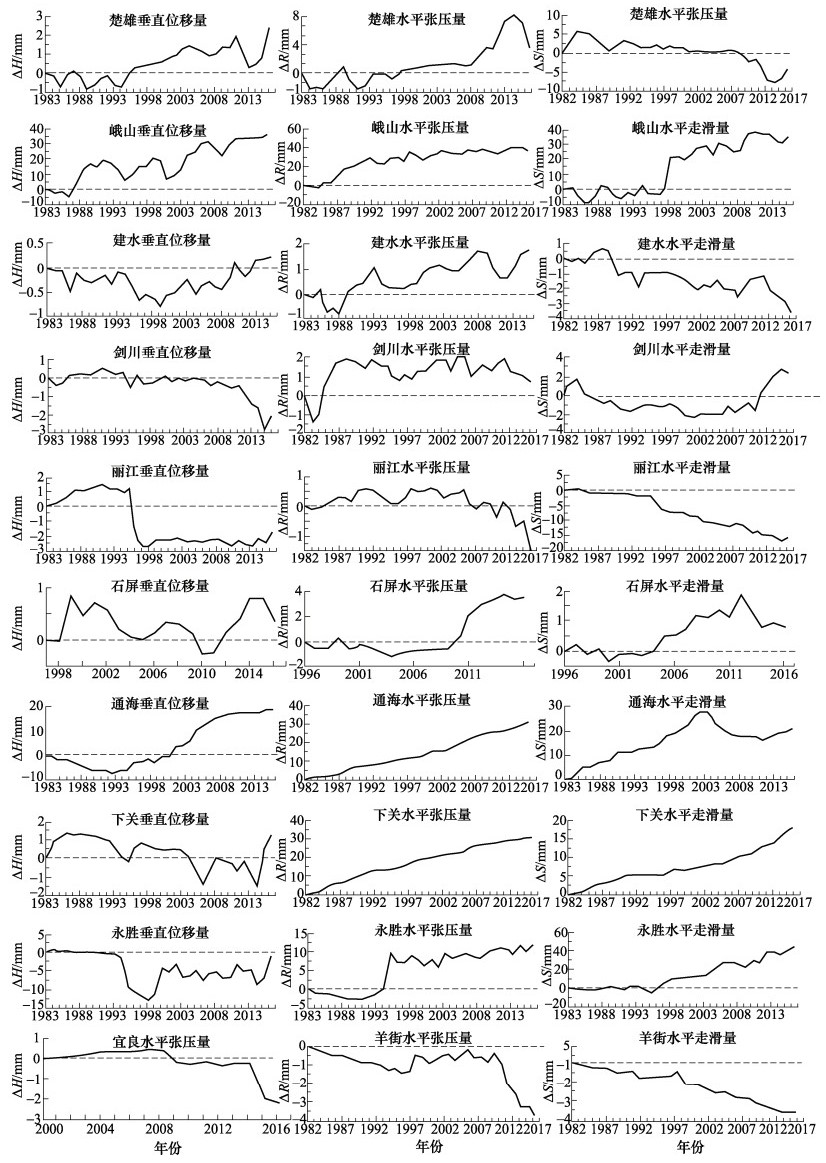

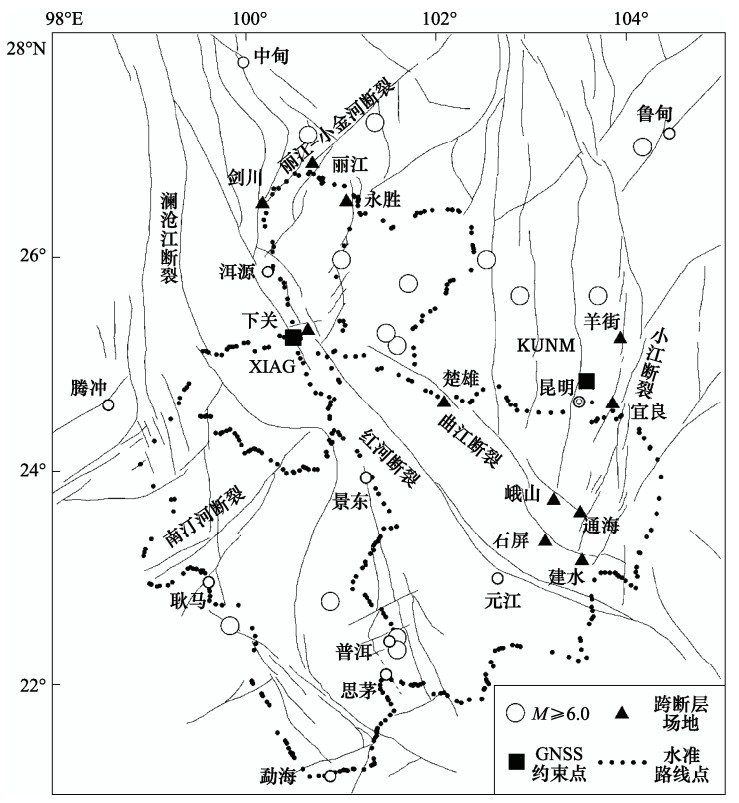

摘要: 为了获取云南地区现今地壳形变和断层活动特征,收集了云南地区1992—2016年的2期精密水准观测资料,采用基于GNSS连续站垂直形变资料约束的平差方法,对区域整体地壳垂直形变特征进行了分析,结果显示滇西北区域地壳整体表现为隆升,垂向速率为2—3mm/a,滇南区域显示地壳沉降速率为-1—-2mm/a,并在下关—永胜和思茅—景谷一带存在地壳形变高梯度带。收集了该地区30多年的跨断层场地观测资料,计算了所跨断层的三维活动量,得出了断层现今活动状态和异常特征,认为滇西北和滇中南地区的场地多数表现出异常活动的现象,其中楚雄、剑川和永胜的监测断层现今表现出与地质背景相反的走滑和拉张特征,峨山、建水和通海场地所处断层在张压性质上与地质背景相反。结合区域水准和跨断层观测分析结果,从“面”和“线”上得出滇西北和滇中南地区存在地壳形变和断层活动异常,构造应力积累较高的结果,加之缺震背景显著,认为应关注该区域中强地震的危险性。Abstract: In order to obtain the present crustal deformation and fault activity characteristics in the Yunnan area, we collected the two periods precise leveling data in the Yunnan area since the 1990s, used the adjustment method with GNSS station vertical deformation information constraint, and analyzed the characteristics of regional crustal deformation, the results show that the overall performance of northwest Yunnan regional crustal is characterized by uplift, with the vertical velocity of 2-3mm/a. the southern region, however, is characterized by that the crustal subsidence rate of -1—-2mm/a, and the existence of high gradient belt of crustal deformation in the Xiaguan-Yongsheng and Simao-Jinggu area; By collecting ross-fault observation data of more than thirty years, we calculated the 3-D of the fault, and obtained the present active state and abnormal characteristics of the fault, it is considered that the sites in Northwest and Central-South Region of Yunnan show collective abnormal activity. Among them, faults monitored by the Chuxiong, Jianchuan, Yongsheng site show strike slip and tensile features contrary to geologic background, and faults monitored by the Eshan, Jianshui, Tonghai sites is contrary to the geological background in compression and extension. Combined with the regional precise leveling and cross-fault observation results, it is considered that crustal deformation and fault activity anomalies exist in the northwest and central-south region of Yunnan, and tectonic stress accumulation is high. However, the background of current earthquake activity is relative low, attention should be paid on the short-term risk of moderate-strong earthquake in this area.

-

Key words:

- Yunnan region /

- Deformaion analysis /

- Precise leveling /

- Cross-Fault observation

-

表 1 GNSS约束点的垂直运动速率

Table 1. The vertical deformation rates of GNSS constraint points

GNSS站名 东经/° 北纬/° 距离/km 垂向速率/mm·a-1 中误差/mm 相近水准点名 XIAG 100.25 25.60 2.3 1.5 1.4 下保1基 KUNM 102.79 25.30 10.0 1.3 1.7 昆明基岩点 表 2 研究区跨断层场地概况

Table 2. Site situation of the cross-fault in the study area

场地 东经/° 北纬/° 所跨断层 断层产状 断层性质 楚雄 101.52 25.03 楚雄断裂 NE∠58° 右旋挤压 峨山 102.50 24.12 通海-峨山断裂 S∠60° 右旋挤压 建水 102.81 23.63 石屏-建水断裂 S∠70° 左旋挤压 剑川 99.93 26.63 剑川断裂 W∠75° 左旋拉张 丽江 100.25 26.88 丽江断裂 SW∠70° 左旋挤压 石屏 102.45 23.77 石屏-建水断裂 NE∠70° 右旋拉张 通海 102.72 24.00 通海-峨山断裂 NE∠68° 右旋挤压 下关 100.30 25.62 红河断裂 NE∠60° 右旋拉张 永胜 100.72 26.70 程海断裂 W∠35° 左旋挤压 宜良 103.03 25.02 马街-南羊街断裂 SE∠68° 左旋挤压 羊街 103.10 25.55 小江断裂西支 SE∠73° 左旋挤压 -

薄万举, 谢觉民, 郭良迁, 1998.八宝山断裂带形变分析与探讨.地震, 18(1):63-68. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199800042093 付虹, 陈立德, 罗平等, 1997.1995年7月12日云南孟连中缅边界7.3级地震中短临预报及前兆异常特征(3).地震研究, 20(4):345-356. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DZYJ704.001.htm 郭宝震, 2016.区域精密水准路线布设方向对观测精度的影响分析.震灾防御技术, 11(3):611-624. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20160317&journal_id=zzfyjs 国家测绘局, 2006.GB/T 12897-2006国家一、二等水准测量规范.北京:中国标准出版社. 郝明, 2012.基于精密水准数据的青藏高原东缘现今地壳垂直运动与典型地震同震及震后垂直形变研究.北京:中国地震局地质研究所. 黄立人, 匡绍君, 2000.论地面垂直变形监测中应用GPS技术的可能性.地壳形变与地震, 20(1):30-37. doi: 10.3969/j.issn.1671-5942.2000.01.005 李腊月, 季灵运, 李玉江等, 2016.基于跨断层测量的鲜水河断裂带现今活动特征及其与强震关系研究.地震学报, 38(5):739-750. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dizhen201605008 李忠华, 苏有锦, 刘祖荫, 1998.丽江7.0级地震滇西实验场区跨断层短基线短水准测量的变化特征.中国地震, 14(2):140-149. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199800741139 乔学军, 王琪, 杜瑞林, 2004.川滇地区活动地块现今地壳形变特征.地球物理学报, 47(5):805-811. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.2004.05.011 苏广利, 田晓, 孙启凯等, 2017.川滇地区垂直形变和主要断层活动性研究.大地测量与地球动力学, 37(7):686-691. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dkxbydz201707004 孙启凯, 池国民, 徐东卓, 2017.首都圈地区地壳垂直形变特征及剖面分析.大地测量与地球动力学, 37(5):497-501. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dkxbydz201705012 王安建, 李以科, 曹殿华等, 2013.滇西兰坪思茅盆地"中轴构造带"-正在发育的大洋裂谷?地质学报, 87(S1):148-151. 王敏, 2009.GPS观测结果的精化分析与中国大陆现今地壳形变场研究.北京:中国地震局地质研究所. 王庆良, 崔笃信, 王文萍等, 2008.川西地区现今垂直地壳运动研究.中国科学D辑:地球科学, 38(5):598-610. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgkx-cd200805007 王永安, 李琼, 刘强, 2011.跨断层形变累积率的变化特征与云南地区强震.地震研究, 34(2):136-142. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2011.02.005 徐东卓, 李胜虎, 周海涛等, 2017a.川滇地块南部主要断裂现今形变特征及危险性分析.震灾防御技术, 12(3):539-546. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20170310&journal_id=zzfyjs 徐东卓, 尹海权, 朱传宝等, 2017b.九寨沟7.0级地震前后地壳形变时空演化特征及相关问题的讨论.中国地震, 33(4):549-562. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/zgdz201704011 许忠淮, 汪素云, 黄雨蕊等, 1987.由多个小震推断的青甘和川滇地区地壳应力场的方向特征.地球物理学报, 30(5):476-486. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.1987.05.005 许志琴, 李海兵, 唐哲民等, 2011.大型走滑断裂对青藏高原地体构架的改造.岩石学报, 27(11):3157-3170. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ysxb98201111001 尹海权, 何庆龙, 王生文等, 2018.宁河地区地震探测结果与桐城断裂浅部结构特征初探.地质论评, 64(5):1132-1140. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzlp201805008 张晶, 黎凯武, 武艳强等, 2011.断层活动协调比在地震预测中的应用.地震, 31(3):19-26. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/diz201103003 张兴华, 宋金玲, 1996.云南省孟连西7.3级地震前跨断层形变反映.地球物理学报, 39(2):286. 张祖胜, 杨国华, 薄万举等, 1996.地壳垂直形变速率梯度、断层形变速率变化与强震危险区研究.中国地震, 12(4):347-357. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGZD604.001.htm Burchfiel B. C., Wang E., 2003. Northwest-trending, middle Cenozoic, left-lateral faults in southern Yunnan, China, and their tectonic significance. Journal of Structural Geology, 25 (5):781-792. doi: 10.1016/S0191-8141(02)00065-2 Tapponnier P., Xu Z. Q., Roger F., et al., 2001. Oblique stepwise rise and growth of the Tibet Plateau. Science, 294 (5547):1671-1677. doi: 10.1126/science.105978 Xu D. Z., Zhu C. B., Meng X. G., et al., 2016. Fault activity characteristics in the northern margin of the Tibetan Plateau before the Menyuan MS 6.4 earthquake. Geodesy and Geodynamics, 7 (4):261-267. doi: 10.1016/j.geog.2016.07.001 -

下载:

下载: