Preliminary Analysis of Long-period Ground Motion in Xingtai

-

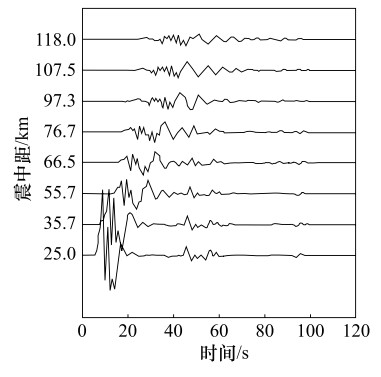

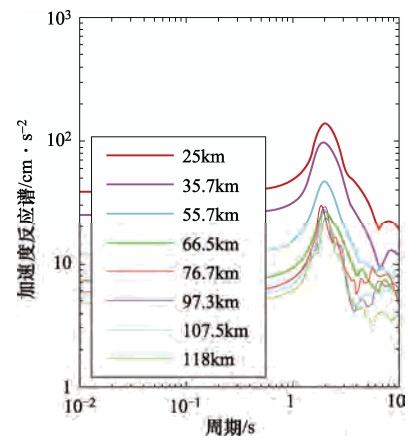

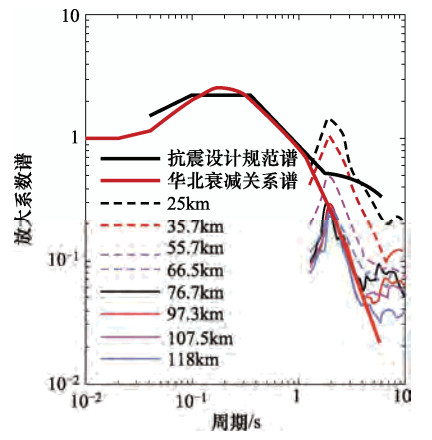

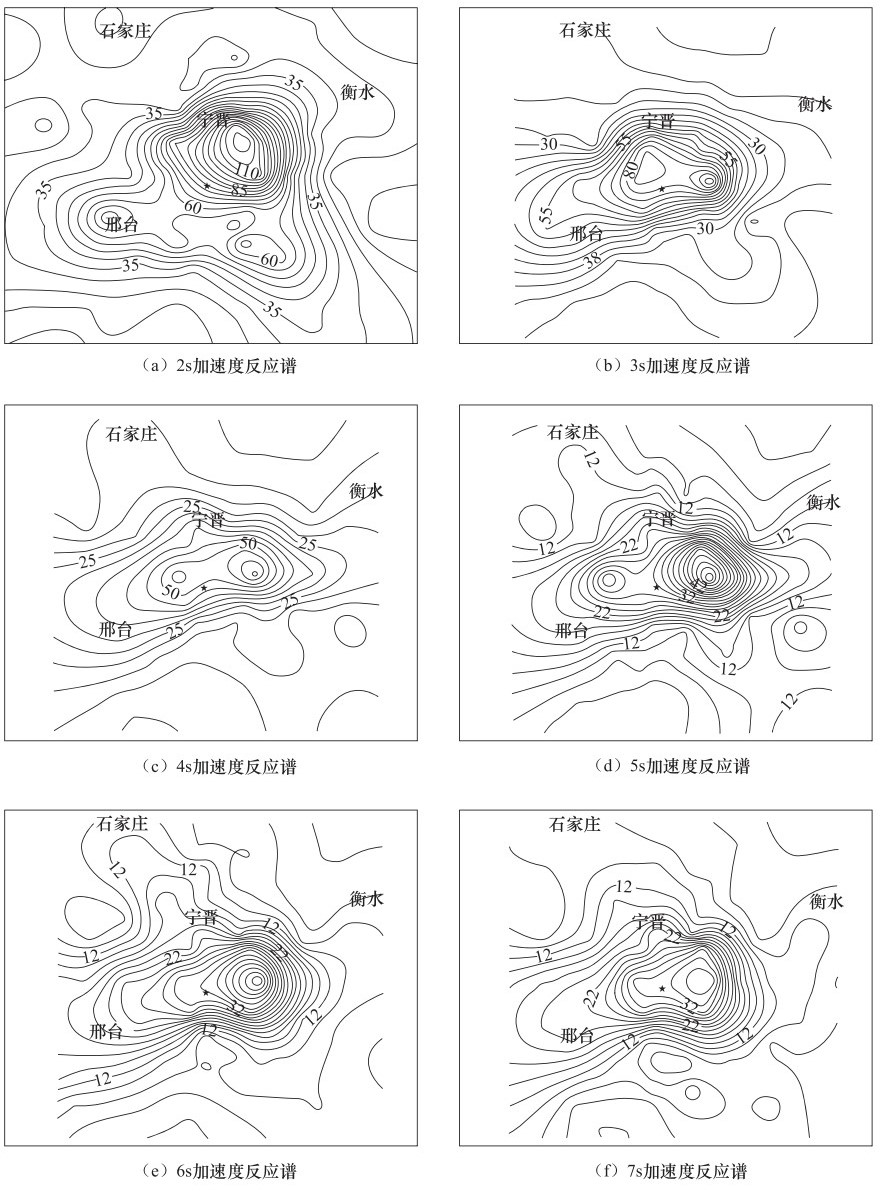

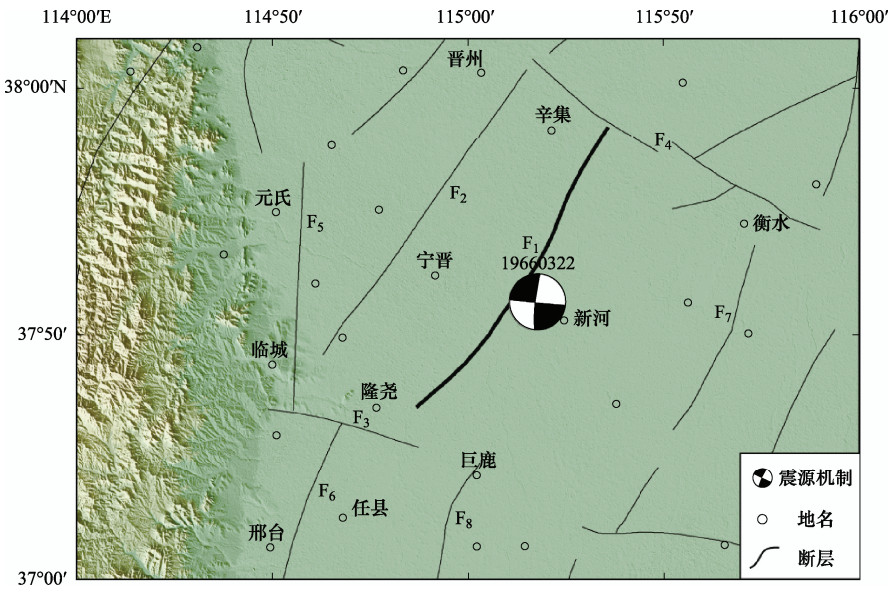

摘要: 沉积平原中存在地表低速沉积层是长周期地震动产生的关键因素,而长周期地震动会对长周期建筑物造成严重威胁和震害。本文基于邢台地震的历史地震震源模型和含地表沉积层的地壳速度模型,采用离散波数有限元法,对邢台地区进行了长周期地震动的计算分析。研究表明,邢台平原地区在大震中会产生长周期地震波,邢台地震中反应谱峰值区域位于宁晋南,与极震区基本重合。震中距小于55km区域内的周期1.5—4s的放大系数谱超过了抗震设计规范谱,反应谱放大系数值在周期2s附近达到峰值。因此,邢台地区因存在地表软弱沉积层,该区抗震设防可能对长周期地震动估计不足,建议应予以特别考虑。Abstract: The low velocity sediment on the plain is the main factor which generates the strong long-period waves. And the long-period ground motion may cause severe damage to high-rise buildings. We obtain crustal velocity structure including shallow part and historical earthquake source, and discrete wavenumber finite element method is used to calculate synthetic seismogram. Our results show that long-period ground motion will appear in strong earthquakes due to the existence of low velocity sediment in the Xingtai region. Then, the peak area we calculate and the meizoseismal area in the Xingtai earthquake appear to overlap. The amplification coefficient is larger than the seismic design code in 1.5-4s when epicentral distance is less than55 km, and amplification coefficient reaches peaks on 2s. The long-period part of the seismic design codes of Xingtai plain may exist shortage, more attention should be paid in the future.

-

表 1 966年邢台宁晋东南7.2级地震震源参数

Table 1. Source parameter of the 1966 Xingtai MS 7.2 earthquake

参数 数值 断裂 新河断裂 地震矩M0 2.87×1027dyne·cm 应力降Δσ 32.3bar 断层长度 50km 断层宽度 17km 上升时间 1s 破裂速度 2km/s 震中经度 115.03°E 震中纬度 37.32°N 震源深度 9km 走向 NNE30° 滑动角 162° 倾角 45°NWW向正断层 表 2 邢台地区含地表浅部的速度结构模型

Table 2. Crustal velocity structure including shallow part in the Xingtai region

层数 深度/km 厚度/km vp/km·s-1 vs/km·s-1 ρ/g·cm-3 1 0.25 0.25 2.5 1.4 2.0 2 0.5 0.25 3.0 1.7 2.2 3 0.75 0.25 3.4 1.8 2.35 4 1 0.25 3.5 2.0 2.45 5 2 1 4.05 2.2 2.55 6 3 1 4.1 2.25 2.6 7 4 1 4.15 2.3 2.6 8 5 1 5.0 2.9 2.7 9 8 3 5.7 3.4 2.7 10 12 4 6.1 3.6 2.75 11 16 4 6.3 3.7 2.75 12 20 4 6.4 3.8 2.8 13 25 5 6.5 3.8 2.8 14 30 5 6.8 3.8 2.8 15 35 5 7.0 4.1 2.9 16 40 5 8.0 4.7 3.0 -

陈运泰, 林邦慧, 林中洋等, 1975.根据地面形变的观测研究1966年邢台地震的震源过程.地球物理学报, 18(3):164-182. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWX197503002.htm 付长华, 高孟潭, 陈鲲, 2012.北京盆地结构对长周期地震动反应谱的影响.地震学报, 34(3):374-382. doi: 10.3969/j.issn.0253-3782.2012.03.009 郭金萍, 陈学良, 高孟潭等, 2015.运动学震源模型对近断层长周期地震动模拟研究综述.世界地震工程, 31(4):226-235. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=sjdzgc201504032 龙锋, 闻学泽, 徐锡伟, 2006.华北地区地震活断层的震级-破裂长度、破裂面积的经验关系.地震地质, 28(4):511-535. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2006.04.001 吕作勇, 吴建平, 2010.华北地区地壳上地幔三维P波速度结构.地震学报, 32(1):1-11. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dizhen201001001 梅世蓉, 1999.邢台地震孕育发生模型及其前兆机理探讨.地震, 19(1):1-10. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/diz199901001 彭小波, 2011.汶川地震强震动记录分析及应用.哈尔滨:中国地震局工程力学研究所. 邵学钟, 张家茹, 章思亚等, 1993.邢台地震区深部构造背景的地震转换波探测和研究.地球物理学报, 36(5):609-620. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.1993.05.008 王亚楠, 杜永峰, 胡高兴等, 2018.远场长周期地震下基于规范设计隔震结构的抗震性能研究.地震工程学报.40(2):219-224. doi: 10.3969/j.issn.1000-0844.2018.02.219 徐锡伟, 吴卫民, 张先康等, 2002.首都圈地区地壳最新构造变动与地震.北京:科学出版社. 叶迎晨, 2014.厚沉积层对长周期地震动的影响研究.北京:中国地震局地球物理研究所. 叶迎晨, 俞言祥, 高孟潭, 2014.台湾西部滨海平原地震面波的长周期反应谱及其与规范谱的比较研究.地震工程与工程振动, 34(S1):225-231. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/8707322 张怀, 周元泽, 吴忠良等, 2009.福州盆地强地面运动特征的有限元数值模拟.地球物理学报, 52(5):1270-1279. doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2009.05.016 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2010.GB 50011-2010建筑抗震设计规范(附条文说明)(2016年版).北京: 中国建筑工业出版社. Aki K., 1968. Seismic displacements near a fault. Journal of Geophysical Research, 73 (16):5359-5376. doi: 10.1029/JB073i016p05359 Boore D. M., 2001. Comparison of ground motions from the 1999 Chi-Chi earthquake with empirical predictions largely based on data from California. Journal of Geophysical Research, 91 (5):1212-1217. http://adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-data_query?bibcode=2004BuSSA..94.2198W&db_key=PHY&link_type=ABSTRACT Kawase H., Aki K., 1989. A study on the response of a soft basin for incident S, P, and Rayleigh waves with special reference to the long duration observed in Mexico City. Bulletin of the Seismological Society of America, 79 (5):1361-1382. https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/bssa/article-abstract/79/5/1361/119226/a-study-on-the-response-of-a-soft-basin-for?redirectedFrom=fulltext Koketsu K., Miyake H., 2008. A seismological overview of long-period ground motion. Journal of Seismology, 12 (2):133-143. doi: 10.1007/s10950-007-9080-0 Lee W. H. K., Kanamori H., Jennings P. C., et al., 2002. International handbook of earthquake and engineering seismology. New York:Academic Press. Olson A. H., Orcutt J. A., Frazier G. A., 1984. The discrete wavenumber/finite element method for synthetic seismograms. Geophysical Journal International, 77 (2):421-460. doi: 10.1111/j.1365-246X.1984.tb01942.x Shapiro N. M., Campillo M., Paul A., et al., 1997. Surface-wave propagation across the Mexican Volcanic Belt and the origin of the long-period seismic-wave amplification in the Valley of Mexico. Geophysical Journal International, 128 (1):151-166. doi: 10.1111/gji.1997.128.issue-1 Stidham C., Antolik M., Dreger D., et al., 1999. Three-dimensional structure influences on the strong-motion wavefield of the 1989 Loma Prieta earthquake. Bulletin of the Seismological Society of America, 89 (5):1184-1202. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=47a5ec8642569d3eca87824ae94570bc -

下载:

下载: