The Way To Build Resilient Urban and Rural Areas

-

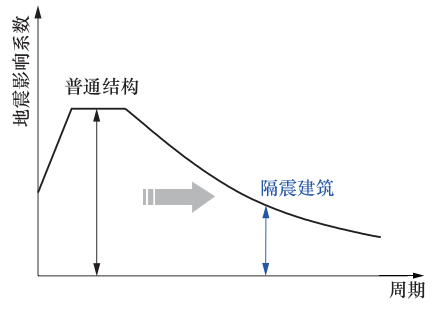

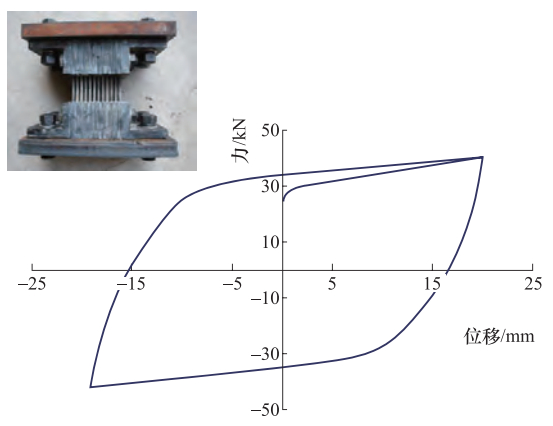

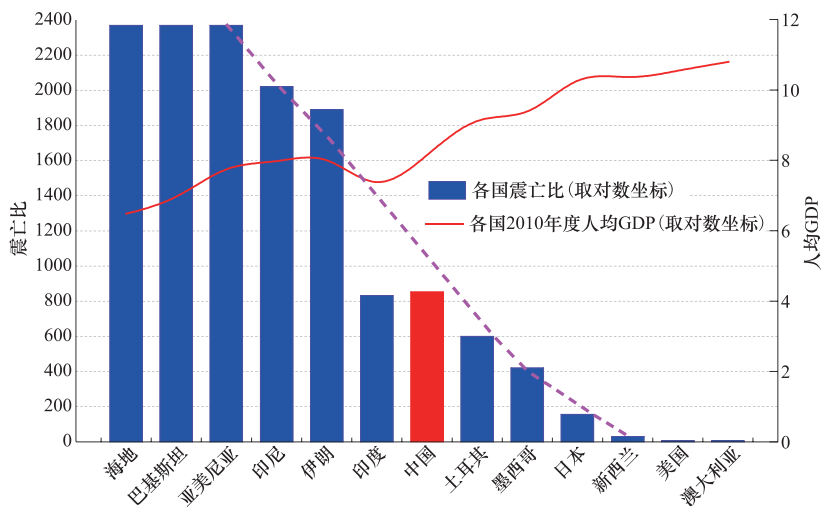

摘要: 中国地震多发、灾害严重,迫切需要提升抗震能力,实现韧性城乡的建设。本文围绕建设韧性城乡的技术途径,梳理了工程抗震技术发展的历史沿革,阐述了韧性城乡的提出背景。基于震害类比、实验验证和理论分析,总结提炼工程结构抗震能力“散”、“脆、”偏、“单”评估法,指出应以“整而不散”、“延而不脆”、“匀而不偏”、“冗而不单”的传统抗震技术及隔震与消能减震新技术作为实现韧性城乡的技术途径。Abstract: China is an earthquake-prone country and has been suffering from serious earthquake disasters for a long time.There is an urgent need to promote earthquake resistant capacity and to build resilient urban and rural areas around the whole country.This paper focuses on technical methods for building resilient urban and rural areas, and summarizes the development of earthquake engineering."Loose, brittle, eccentric and isolated" criteria is proposed for evaluating structural seismic capacity.Effective traditional seismic design approaches as well as base isolation and damping technologies are suggested for the building up resilient urban and rural areas.

-

-

郭迅, 2009.汶川大地震震害特点与成因分析.地震工程与工程振动, 29(6):74-87. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzgcygczd200906009 郭迅, 2010.汶川地震震害与抗倒塌新认识.见: 第八届全国地震工程会议论文集.重庆: 中国建筑学会, 291-297. 郭迅, 2018.钢筋混凝土框架结构地震倒塌机理.北京:中国建筑工业出版社. 邵亦文, 徐江, 2015.城市韧性:基于国际文献综述的概念解析.国际城市规划, 30(2):48-54. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gwcsgh201502009 汪辉, 徐蕴雪, 卢思琪等, 2017.恢复力、弹性或韧性?——社会——生态系统及其相关研究领域中"Resilience"一词翻译之辨析.国际城市规划, 32(4):29-39. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GWCG201704005.htm 徐江, 邵亦文, 2015.韧性城市:应对城市危机的新思路.国际城市规划, 30(2):1-3. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gwcsgh201502001 张敏政, 2015.地震工程的概念和应用.北京:地震出版社. Alexander D.E., 2013.Resilience and disaster risk reduction:an etymological journey.Natural Hazards and Earth System Science, 13(11):2707-2716. doi: 10.5194/nhess-13-2707-2013 Allan P., Bryant M., 2011.Resilience as a framework for urbanism and recovery.Journal of Landscape Architecture, 6(2):34-45. doi: 10.1080/18626033.2011.9723453 Godschalk D.R., 2003.Urban hazard mitigation:creating resilient cities.Natural Hazards Review, 4(3):136-143. doi: 10.1061/(ASCE)1527-6988(2003)4:3(136) Klein R.J.T., Nicholls R.J., Thomalla F., 2003.Resilience to natural hazards:how useful is this concept? Global Environmental Change Part B:Environmental Hazards, 2003, 5(1-2):35-45. doi: 10.1016/j.hazards.2004.02.001 -

下载:

下载: