Simplified Method for Determining Equivalent Damping Ratio of Horizontal Multi-layered Soil Stratum

-

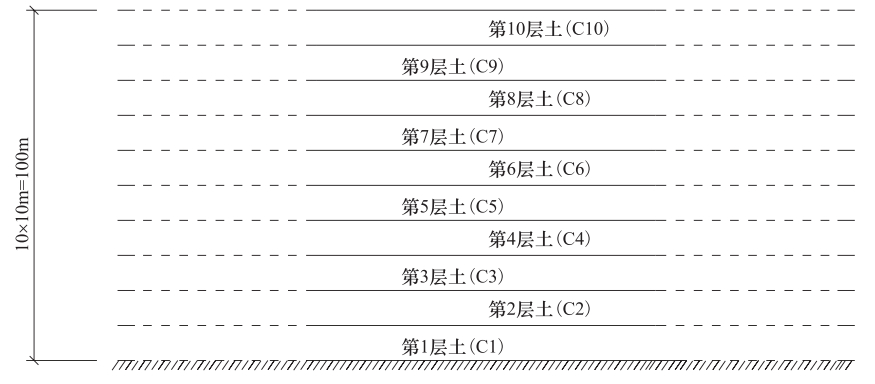

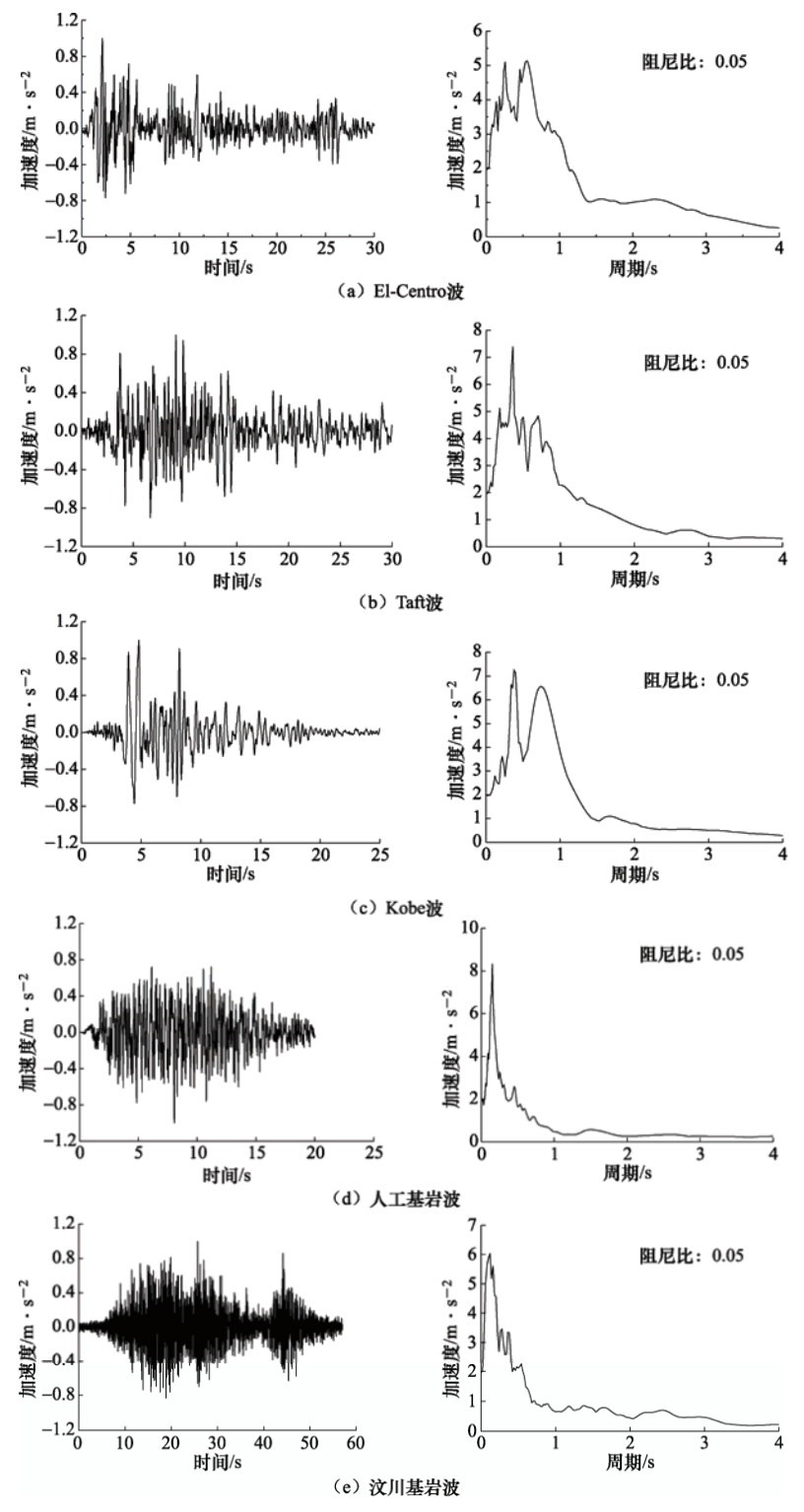

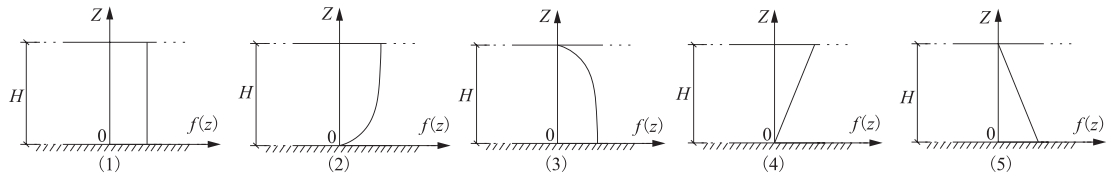

摘要: 在实际工程场地中,很多土层可视为水平分层,各层土的物理和力学性质存在差异,其中包括土的振动阻尼比。本文讨论水平分层土层系统的等效阻尼比的近似计算方法,基于5个不同的加权函数推导了10种等效阻尼比的计算公式。通过2个算例,分别以等效阻尼比为参数计算水平分层土层的地震反应,并与准确解相比较,分析了不同等效阻尼比近似计算方法的计算精度。数值结果表明,若等效阻尼比计算方法选择不恰当,会导致土层地震反应的计算结果出现较大误差。针对2种不同类型的水平分层土层,建议采用基于三角形分布的加权函数来计算土层系统的等效阻尼比。Abstract: Some of the soil stratums in real engineering site consist of distinct horizontal layers, in which each layer has its own dynamic parameters such as damping ratios.In this paper, a simplified method is suggested to determine the equivalent damping ratio for horizontal multi-layered soil stratum.Ten equations for calculating equivalent damping ratios were developed based on five weighting functions.The seismic response of two soil stratum are calculated by using these equivalent damping ratios, and the accuracy of the equivalent damping ratios is evaluated indirectly by analyzing the seismic response accuracy of the soil stratum.The result shows that it may causes big error of seismic response if employ the unreasonable equivalent damping ratio.It's reasonable to employ triangular weighting function to compute equivalent damping ratio.

-

表 1 不同土层模型的阻尼比分布及基于不同计算方法的等效阻尼比

Table 1. Distribution of damping ratios of the soil modals and calculated damping ratios

土层模型 各分层土层阻尼比的设置值 基于不同计算方法的等效阻尼比λeff C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 a1 a2 a3 a4 a5 b2 b3 S1 0.05 0.05 0.08 0.08 0.12 0.12 0.10 0.10 0.16 0.14 0.100 0.114 0.086 0.117 0.083 0.114 0.086 S2 0.08 0.08 0.05 0.05 0.10 0.10 0.14 0.14 0.12 0.16 0.102 0.116 0.087 0.119 0.085 0.116 0.087 S3 0.16 0.16 0.14 0.14 0.12 0.12 0.10 0.10 0.08 0.08 0.120 0.107 0.133 0.104 0.136 0.107 0.133 表 2 不同土层模型地表的地震反应峰值

Table 2. Peak seismic response of different soil layer models

土层模型 地震波 反应量 反应峰值 基准值 a1 a2 a3 a4 a5 S1 El-Centro波 绝对加速度/m·s-2 1.981 1.934 2.030 1.925 2.041 2.023 相对位移/mm 33.36 32.03 35.35 31.70 35.73 35.79 Kobe波 绝对加速度/m·s-2 1.887 1.870 1.901 1.866 1.904 1.904 相对位移/mm 34.50 33.60 35.45 33.41 35.66 35.54 Taft波 绝对加速度/m·s-2 1.545 1.512 1.578 1.505 1.586 1.617 相对位移/mm 47.45 45.71 49.27 45.34 49.66 49.99 人工基岩波 绝对加速度/m·s-2 1.212 1.194 1.226 1.190 1.229 1.211 相对位移/mm 17.30 16.63 18.53 16.51 18.97 19.26 汶川基岩波 绝对加速度/m·s-2 1.185 1.140 1.276 1.134 1.299 1.231 相对位移/mm 18.14 16.72 19.87 16.45 20.29 21.01 S2 El-Centro波 绝对加速度/m·s-2 1.974 1.928 2.026 1.918 2.034 2.023 相对位移/mm 33.40 31.81 35.22 31.48 35.48 35.79 Kobe波 绝对加速度/m·s-2 1.885 1.868 1.900 1.864 1.902 1.904 相对位移/mm 34.37 33.47 35.38 33.28 35.52 35.54 Taft波 绝对加速度/m·s-2 1.540 1.508 1.576 1.501 1.581 1.617 相对位移/mm 47.20 45.36 49.14 45.10 49.40 49.99 人工基岩波 绝对加速度/m·s-2 1.210 1.191 1.226 1.187 1.227 1.191 相对位移/mm 17.20 16.55 18.39 16.42 18.67 18.99 汶川基岩波 绝对加速度/m·s-2 1.173 1.136 1.269 1.130 1.284 1.231 相对位移/mm 17.92 16.54 19.73 16.28 20.01 21.01 S3 El-Centro波 绝对加速度/m·s-2 1.915 1.957 1.875 1.967 1.866 2.023 相对位移/mm 31.37 32.82 29.99 33.17 29.69 35.79 Kobe波 绝对加速度/m·s-2 1.862 1.879 1.845 1.882 1.840 1.904 相对位移/mm 33.22 34.04 32.42 34.24 32.25 35.54 Taft波 绝对加速度/m·s-2 1.499 1.528 1.470 1.536 1.463 1.617 相对位移/mm 44.98 46.57 43.46 46.95 43.12 49.99 人工基岩波 绝对加速度/m·s-2 1.186 1.204 1.167 1.207 1.162 1.193 相对位移/mm 16.38 16.95 15.88 17.10 15.77 15.82 汶川基岩波 绝对加速度/m·s-2 1.128 1.155 1.108 1.162 1.104 1.231 相对位移/mm 16.19 17.40 15.16 17.71 14.94 21.01 表 3 不同土层模型地表的地震反应峰值的相对误差(单位:%)

Table 3. Relative errors of peak seismic response of different soil layer models (unit:%)

土层模型 地震波 反应量 相对误差 a1 a2 a3 a4 a5 S1 El-Centro波 绝对加速度 -2.08 -4.40 0.35 -4.84 0.89 相对位移 -6.79 -10.51 -1.23 -11.43 -0.17 Kobe波 绝对加速度 -0.89 -1.79 -0.16 -2.00 0.00 相对位移 -2.93 -5.46 -0.25 -5.99 0.34 Taft波 绝对加速度 -4.45 -6.49 -2.41 -6.93 -1.92 相对位移 -5.08 -8.56 -1.44 -9.30 -0.66 人工基岩波 绝对加速度 0.08 -1.40 1.24 -1.73 1.49 相对位移 -10.18 -13.66 -3.79 -14.28 -1.51 汶川基岩波 绝对加速度 -3.74 -7.39 3.66 -7.88 5.52 相对位移 -13.66 -20.42 -5.43 -21.70 -3.43 S2 El-Centro波 绝对加速度 -2.42 -4.70 0.15 -5.19 0.54 相对位移 -6.68 -11.12 -1.59 -12.04 -0.87 Kobe波 绝对加速度 -1.00 -1.89 -0.21 -2.10 -0.11 相对位移 -3.29 -5.82 -0.45 -6.36 -0.06 Taft波 绝对加速度 -4.76 -6.74 -2.54 -7.17 -2.23 相对位移 -5.58 -9.26 -1.70 -9.78 -1.18 人工基岩波 绝对加速度 1.60 0.00 2.94 -0.34 3.02 相对位移 -9.43 -12.85 -3.16 -13.53 -1.69 汶川基岩波 绝对加速度 -4.71 -7.72 3.09 -8.20 4.31 相对位移 -14.71 -21.28 -6.09 -22.51 -4.76 S3 El-Centro波 绝对加速度 -5.34 -3.26 -7.32 -2.77 -7.76 相对位移 -12.35 -8.30 -16.21 -7.32 -17.04 Kobe波 绝对加速度 -2.21 -1.31 -3.10 -1.16 -3.36 相对位移 -6.53 -4.22 -8.78 -3.66 -9.26 Taft波 绝对加速度 -7.30 -5.50 -9.09 -5.01 -9.52 相对位移 -10.02 -6.84 -13.06 -6.08 -13.74 人工基岩波 绝对加速度 -0.59 0.92 -2.18 1.17 -2.60 相对位移 3.54 7.14 0.38 8.09 -0.32 汶川基岩波 绝对加速度 -8.37 -6.17 -9.99 -5.61 -10.32 相对位移 -22.94 -17.18 -27.84 -15.71 -28.89 表 4 工程场地土层模型基本参数

Table 4. Parameter of soil sites

土层编号 弹性模量/Pa 泊松比 平均剪切波速/m·s-1 阻尼比 层厚/m 密度/kg·m-3 11 1.22×108 0.485 142 0.12 15.4 1839 10 1.27×108 0.486 146 0.17 21.3 1813 9 3.85×108 0.425 253 0.05 18.6 2039 8 6.99×108 0.366 339 0.03 6.5 2202 7 6.74×108 0.397 339 0.05 19.6 2090 6 6.66×108 0.405 334 0.04 10.5 2212 5 8.48×108 0.401 381 0.05 6.2 2130 4 8.43×108 0.411 375 0.03 10.9 2212 3 1.12×108 0.399 436 0.05 3.6 2130 2 1.48×108 0.368 509 0.07 14.9 2110 1 1.54×108 0.363 524 0.07 176.9 2077 表 5 土层模型各方法计算出的等效阻尼比

Table 5. Equivalent damping ratios of soil site by different method

近似估算方法 a1 a2 a3 a4 a5 b2 b3 b4 b5 等效阻尼比 0.073 0.076 0.068 0.078 0.068 0.068 0.056 0.070 0.057 表 6 土层地震反应峰值

Table 6. Peak value of seismic responses of soil layer

地震波 反应量 反应峰值 基准值 a1 a2 a3 a4 a5 b2 b3 b4 b5 人工基岩波 加速度峰值/m·s-2 1.440 1.419 1.486 1.399 1.483 1.487 1.593 1.464 1.589 1.348 位移峰值/mm 40.05 39.39 41.54 38.74 41.45 41.57 46.01 40.85 45.80 39.15 El-Centro波 加速度峰值/m·s-2 1.641 1.623 1.706 1.605 1.701 1.707 1.880 1.673 1.872 1.536 位移峰值/mm 127.0 125.2 131.2 123.3 131.0 131.3 141.1 129.3 140.7 124.7 Kobe波 加速度峰值/m·s-2 2.559 2.523 2.639 2.487 2.634 2.641 2.823 2.602 2.816 2.353 位移峰值/mm 73.44 72.39 75.75 71.36 75.60 75.80 81.24 74.67 81.01 71.25 Taft波 加速度峰值/m·s-2 1.811 1.782 1.875 1.754 1.871 1.876 2.161 1.845 2.146 1.657 位移峰值/mm 83.82 83.13 85.28 82.42 85.19 85.31 88.22 84.61 88.11 80.47 汶川基岩波 加速度峰值/m·s-2 1.336 1.326 1.360 1.317 1.358 1.360 1.422 1.349 1.420 1.306 位移峰值/mm 75.56 74.26 78.53 73.00 78.34 78.60 86.02 77.13 85.69 76.53 表 7 地震反应计算结果误差(单位:%)

Table 7. Errors of seismic response calculation (unit:%)

地震波 反应量 计算结果误差 a1 a2 a3 a4 a5 b2 b3 b4 b5 人工基岩波 加速度峰值 6.82 5.27 10.24 3.78 10.01 10.31 18.18 8.61 17.88 位移峰值 2.30 0.61 6.10 -1.05 5.87 6.18 17.52 4.34 16.99 El-Centro波 加速度峰值 6.84 5.66 11.07 4.49 10.74 11.13 22.40 8.92 21.88 位移峰值 1.84 0.40 5.21 -1.12 5.05 5.29 13.15 3.69 12.83 Kobe波 加速度峰值 8.75 7.22 12.15 5.69 11.94 12.24 19.97 10.58 19.68 位移峰值 3.07 1.60 6.32 0.15 6.11 6.39 14.02 4.80 13.70 Taft波 加速度峰值 9.29 7.54 13.16 5.85 12.91 13.22 30.42 11.35 29.51 位移峰值 4.16 3.31 5.98 2.42 5.87 6.01 9.63 5.14 9.49 汶川基岩波 加速度峰值 2.30 1.53 4.13 0.84 3.98 4.13 8.88 3.29 8.73 位移峰值 -1.27 -2.97 2.61 -4.61 2.37 2.70 12.40 0.78 11.97 -

楼梦麟, 李顺, 潘曦, 2012.地震作用下大型桥梁高桩基础的运动特性.力学季刊, 33(2):281-289. doi: 10.3969/j.issn.0254-0053.2012.02.015 楼梦麟, 2016.长周期动力系统时域分析中的阻尼矩阵.见: 力学与工程应用(第十六卷).郑州: 郑州大学出版社, 111-117. 栾茂田, 金崇磐, 1992.非均质地基振动特性及地震反应分析.大连理工大学学报, 32(1):81-87. 栾茂田, 刘占阁, 2003.成层场地振动特性及地震反应简化解析解的完整形式.岩土工程学报, 25(6):747-749. doi: 10.3321/j.issn:1000-4548.2003.06.022 上海市地震局, 同济大学, 2004.上海市地震动参数区划.北京:地震出版社. 吴世明, 2000.土动力学.北京:中国建筑工业出版社. 邬都, 楼梦麟, 2008.水平成层土层地震反应分析的一维有限元方法.震灾防御技术, 3(1):45-52. doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2008.01.006 谢定义, 2011.土动力学.北京:高等教育出版社. 邢浩洁, 李鸿晶, 杨笑梅, 2017.基于切比雪夫谱元模型的成层场地地震反应分析.岩土力学, 38(2):593-600. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/ytlx201702036 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2006.GB 17741-2005工程场地地震安全性评价.北京: 中国标准出版社. 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2010.GB 50011-2010建筑抗震设计规范(2016年版).北京: 中国建筑工业出版社. Idriss I.M., Seed H.B., 1968.Seismic response of horizontal soil layers.Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 94(4):1003-1034. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/WFHYXW626753 Idriss I.M., Lysmer J., Hwang R., et al., 1973.QUAD-4:A computer program for evaluating the seismic response of soil structures by variable damping finite element procedures.Berkeley:University of California. -

下载:

下载: