Activity of Tangshan Fault Based-on Monitoring Data from Tangshan Seismic Station

-

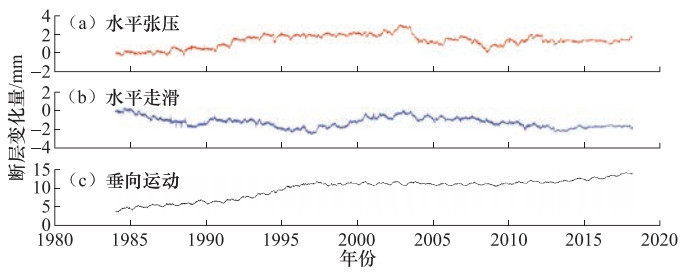

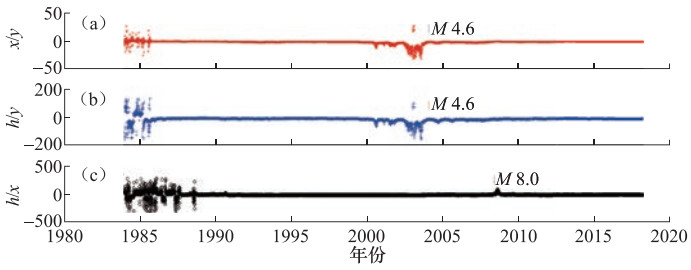

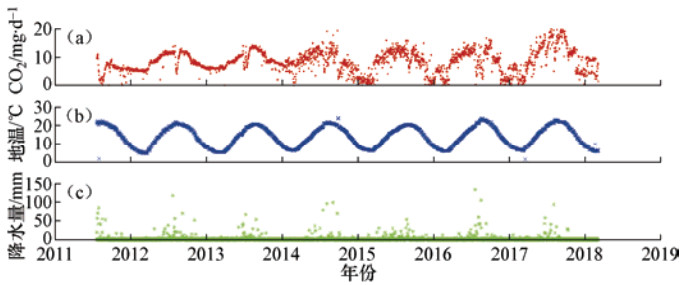

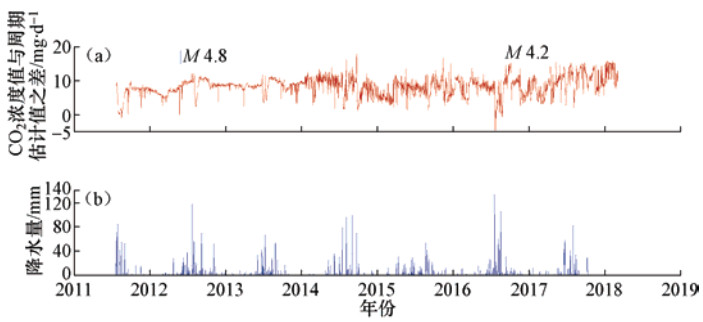

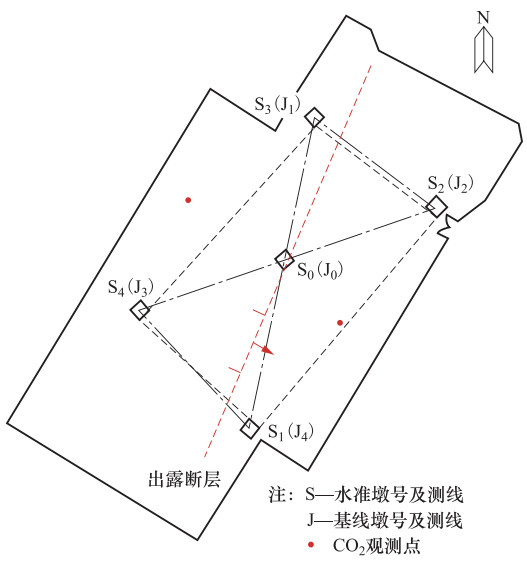

摘要: 本文研究了唐山地震台内的唐山断裂形变、断层活动协调比、断层土壤气CO2的变化特征。结果显示,唐山地震台内的唐山断裂近35年来整体上在水平方向呈微弱的右旋张性活动,垂直方向呈正断活动,但不同时段的运动状态有所不同;综合分析认为,唐山地震台形变和流体前兆观测对附近及华北因区域地壳应力场调整引起的中小地震有一定的显示,说明该台具有一定的前兆异常显示能力;随着观测资料和经验的持续积累,在该区域发生更大地震前,有望捕捉到更显著的前兆异常。Abstract: In this paper, the Tangshan fault deformation, the fault motion coordination ratio (FCR), and the change of the fault soil gas CO2 are presented. In the study, we found that the Tangshan fault in the Tangshan seismic station was weakly dextrorotatory in the horizontal direction in the last 35 years, and the fault was normal movement mode, but the movements varied at different times. So far, the adjustment of the crust stress field in North China caused by the Tangshan MS7.8 earthquake has not completely ended. Our results suggested that the deformation and fluid precursory observations of the Tangshan seismic station have shown certain indications of the medium-small earthquakes caused by the adjustment of regional crustal stress fields in the nearby and northern China. With the continuous accumulation of observations and experience, we hope that more pronounced precursory anomalies will be captured from the monitoring data before a larger earthquake occurs in the region.

-

-

黄建平, 石耀霖, 李文静, 2010.从跨断层短基线观测计算地应变的方法探讨——以唐山台地形变数据为例.地球物理学报, 53(5):1118-1126. doi: 10.3969/j.issn.0001-5733.2010.05.012 黄建平, 李文静, 2011.唐山台短水准、短基线数据的分段特征.地震, 31(2):50-58. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/diz201102006 李文静, 杨国华, 武艳强, 2009.地震前后唐山地震台地形变数据频谱特征分析.地震, 29(2):141-146. doi: 10.3969/j.issn.1000-3274.2009.02.017 刘菁华, 王祝文, 刘树田, 等, 2006.城市活动断裂带的土壤氡、汞气评价方法.吉林大学学报(地球科学版), 36(23):295-297, 304. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/cckjdxxb200602025 汪成民, 李宣瑚, 1991.我国断层气测量在地震科学研究中的应用现状.中国地震, 7(2):19-30. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000003894103 王基华, 王亮, 孙风民, 等, 1994.断层气动态变化特征及其与地震活动的关系.地震, 14(3):59-63. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK199400034438 张晶, 黎凯武, 武艳强等, 2011.断层活动协调比在地震预测中的应用.地震, 31(3):19-26. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/diz201103003 张扬, 戴波, 周晓成, 2016.郯庐断裂带江苏段土壤气体地球化学特征研究.地震研究, 39(3):444-449. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2016.03.012 周海涛, 郭良迁, 张立成, 2009.唐山断裂现代活动性研究.华北地震科学, 27(3):17-22. doi: 10.3969/j.issn.1003-1375.2009.03.004 周海涛, 周伟, 杜雪松等, 2013.利用跨断层形变资料研究近期唐山断裂活动性.地震研究, 36(3):286-291. doi: 10.3969/j.issn.1000-0666.2013.03.005 周晓成, 易丽, 2012.张北县北部土壤气中氡浓度和土壤表面氡的析出率.北方环境, 25(3):104-105. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/nmghjbh201203036 Sugisaki R., Ido M., Takeda H., et al., 1983. Origin of hydrogen and Carbon dioxide in fault gases and its relation to fault Activity. The Journal of Geology, 91 (3):239-258. doi: 10.1086/628769 -

下载:

下载: