Preliminary Study of Fault Rupture Scale of the 2017 Jiuzhaigou MS 7.0 Earthquake

-

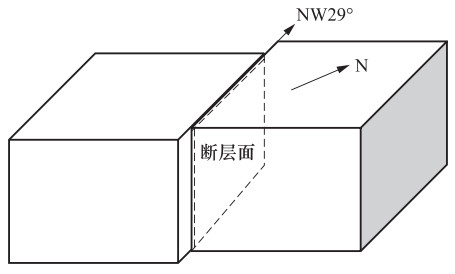

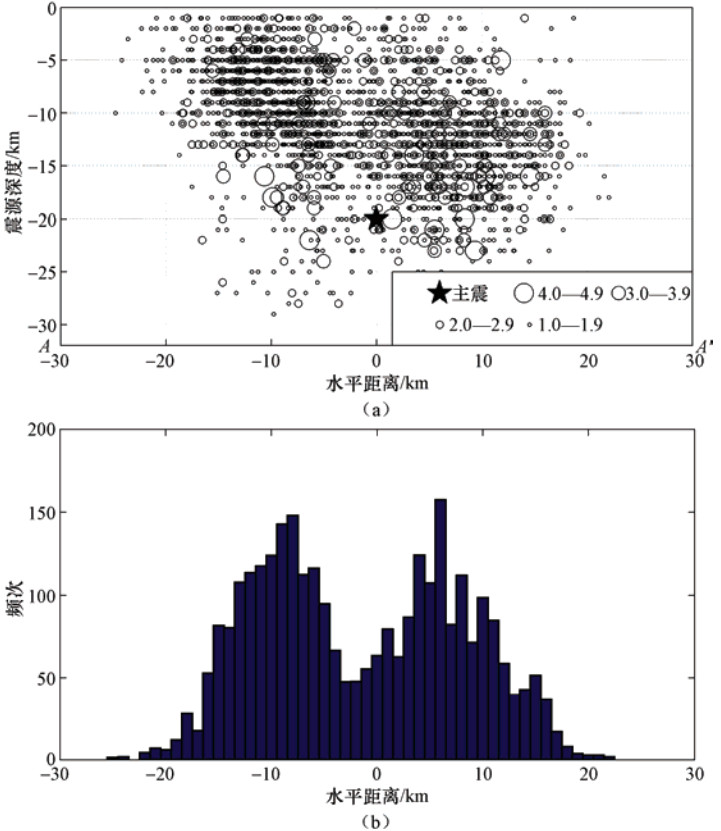

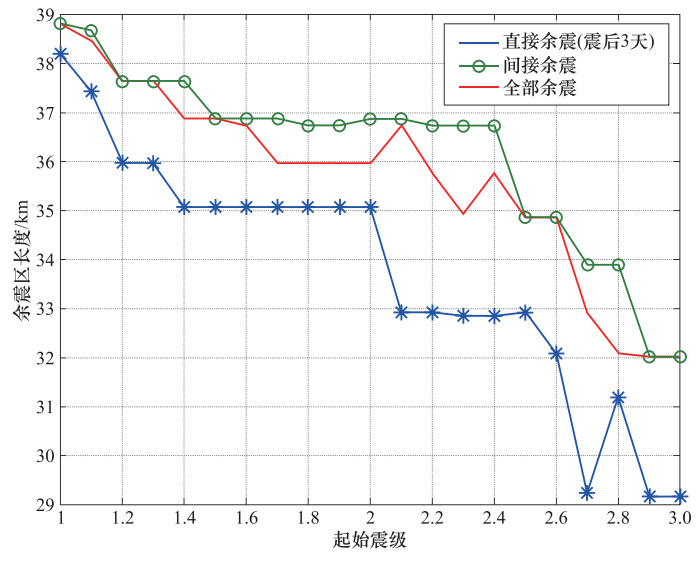

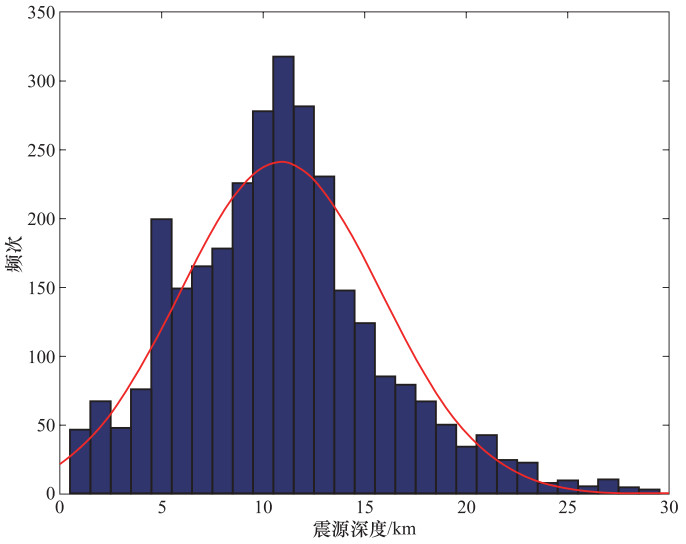

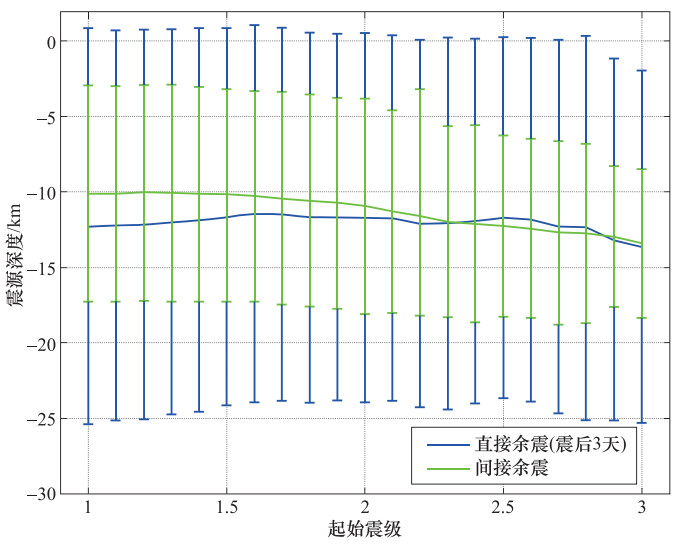

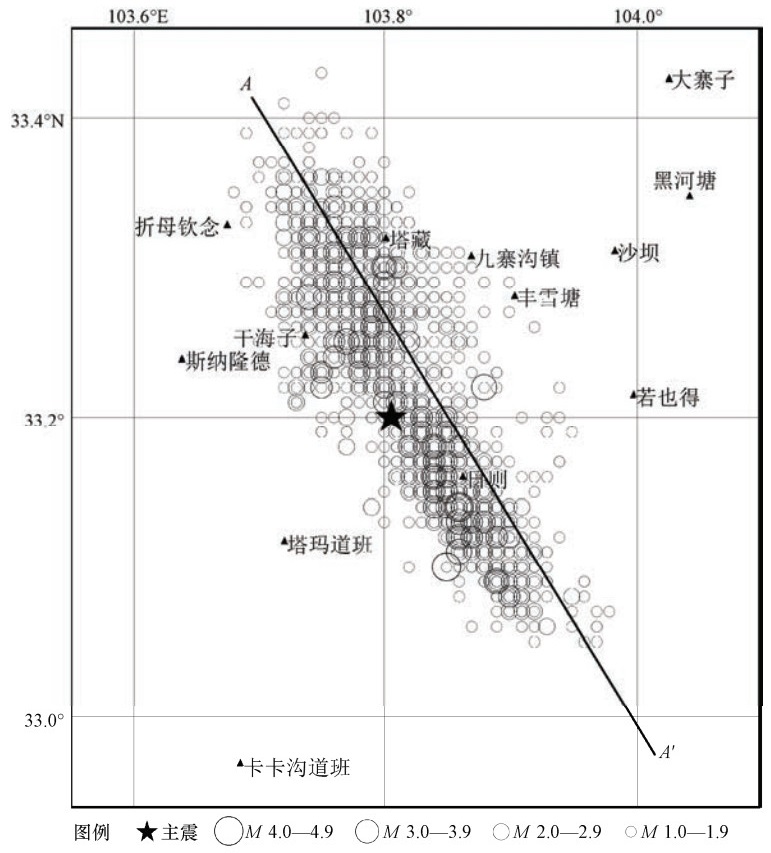

摘要: 本文利用2017年九寨沟7.0级地震的余震序列数据,结合震源机制解确定的地震断层面,研究了地震断层的破裂尺度。基于余震序列在断层面上的投影,分析直接余震和间接余震以及不同起始震级条件下余震区的长度和震源深度分布,估算了地震断层破裂面的破裂长度和破裂深度,并探讨了地震断层破裂对地震烈度分布的影响。研究结果显示,九寨沟7.0级地震断层的破裂长度约33—35km,破裂深度约23—26km;地震断层破裂对Ⅷ度区分布有明显的控制作用,地震断层破裂长度接近Ⅷ度区的长度。Abstract: Using the aftershock sequence data of the Jiuzhaigou MS 7.0 earthquake in 2017 and the earthquake fault plane determined by the focal mechanism solution, the rupture scale of the earthquake fault was studied. Based on the projection of the aftershock sequence on the fault plane, the distribution of the length and focal depth of the aftershock zones under different initial magnitude conditions is analyzed for the direct and indirect aftershocks, the rupture length and rupture depth of the fault plane of the earthquake were estimated. Finally, the influence of earthquake fault rupture on the distribution of earthquake damage was discussed. The results show that the rupture length of Jiuzhaigou earthquake is about 33-35km, and the rupture depth is estimated to be 23-26km. The rupture of earthquake fault has significant control over the distribution of the Ⅷ degree zone, and the rupture length of the earthquake is close to the length of the Ⅷ degree zone.

-

Key words:

- The Jiuzhaigou earthquake /

- Earthquake fault /

- Rupture scale /

- Aftershock sequence

-

表 1 九寨沟7.0级地震震源机制解参数

Table 1. Parameters of focal mechanism solution of the Jiuzhaigou MS 7.0 earthquake

来源 MW 震源深度/km 节面Ⅰ/° 节面Ⅱ/° 走向 倾角 滑动角 走向 倾角 滑动角 CENC 6.5 11 326 62 -15 64 77 -151 CGMT 6.5 16.2 151 79 -8 243 82 -168 -

安艳茹, 苏金蓉, 薛艳等, 2018.2017年四川九寨沟MS 7.0地震的地震学特征.科学通报, 63(7):663-673. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KXTB201807008.htm 陈达生, 1984.地震引起的地表破裂长度与震级之间的经验关系.华北地震科学, 2(2):26-32. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000001281496 房立华, 吴建平, 苏金蓉等, 2018.四川九寨沟MS 7.0地震主震及其余震序列精定位.科学通报, 63(7):649-662. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-KXTB201807007.htm 耿冠世, 俞言祥, 2015.中国西部地区震源破裂尺度与震级的经验关系.震灾防御技术, 10(1):68-76. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20150107&journal_id=zzfyjs 龙锋, 闻学泽, 徐锡伟, 2006.华北地区地震活断层的震级-破裂长度、破裂面积的经验关系.地震地质, 28(4):511-535. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2006.04.001 陆远忠, 吴培稚, 沈建文, 1983.直接余震和间接余震.地球物理学报, 26(4):355-365. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.1983.04.006 沈建文, 邱瑛, 赵志贺, 1990.震级-破裂长度关系与断层破裂模型.地球物理学报, 33(2):242-248. doi: 10.3321/j.issn:0001-5733.1990.02.016 谢祖军, 郑勇, 姚华建等, 2018.2017年九寨沟MS 7.0地震震源性质及发震构造初步分析.中国科学:地球科学, 48(1):79-92. 徐锡伟, 陈桂华, 王启欣等, 2017.九寨沟地震发震断层属性及青藏高原东南缘现今应变状态讨论.地球物理学报, 60(10):4018-4026. doi: 10.6038/cjg20171028 Bonilla M. G., Mark R. K., Lienkaemper J. J., 1984. Statistical relations among earthquake magnitude, surface rupture length, and surface fault displacement. Bulletin of the Seismological Society of America, 74 (6):2379-2411. http://cn.bing.com/academic/profile?id=dec2b2c54f54f91ed20af79401c94d5d&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn Wells D. L., Coppersmith K. J., 1994. New empirical relationships among magnitude, rupture length, rupture width, rupture area, and surface displacement. Bulletin of the Seismological Society of America, 84 (4):974-1002. http://cn.bing.com/academic/profile?id=150c7e5c280a023d24460e3ba759c397&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn -

下载:

下载: