Analysis of Structural Response by Using Strong Ground Motion Recordings from Middle and Far-field Small Earthquake Events

-

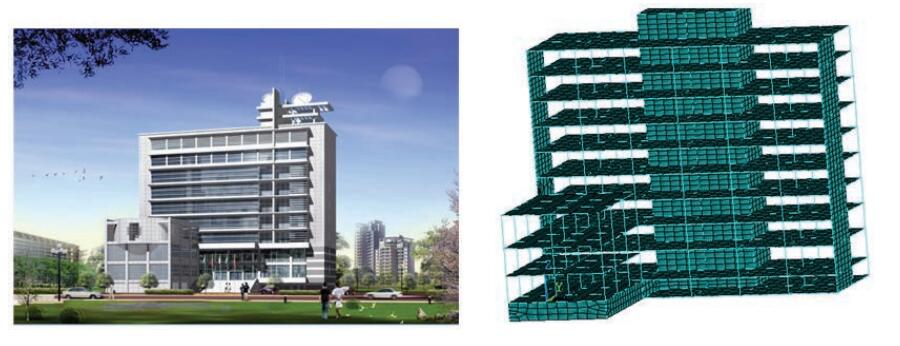

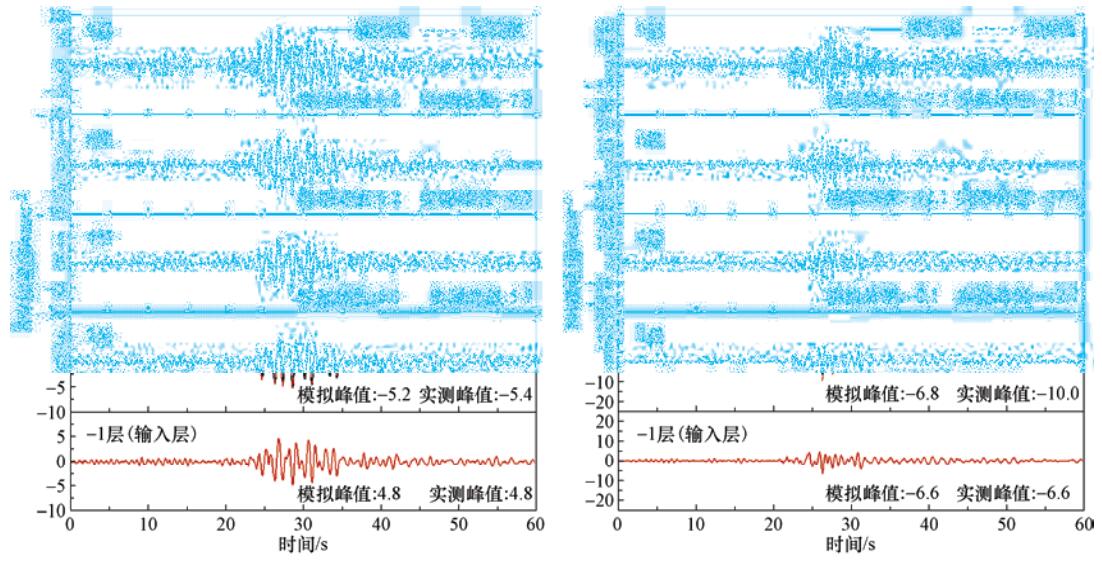

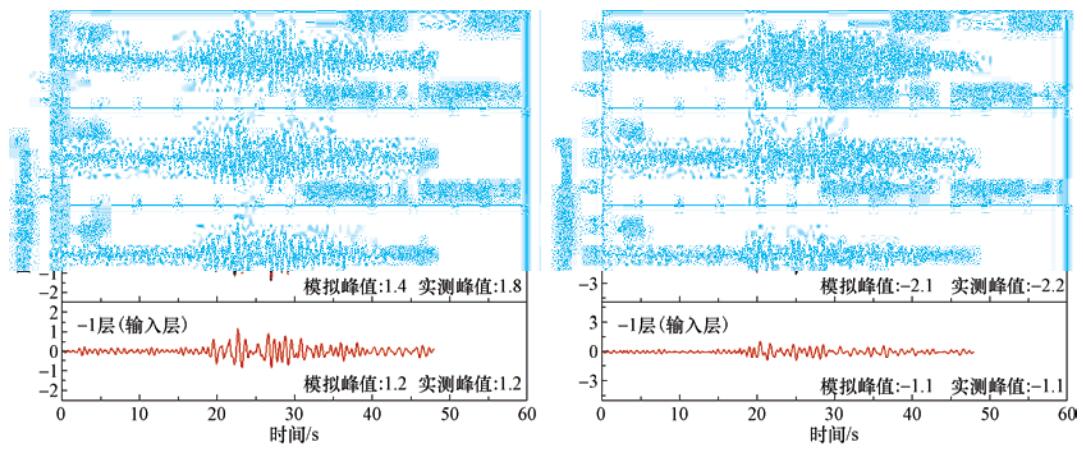

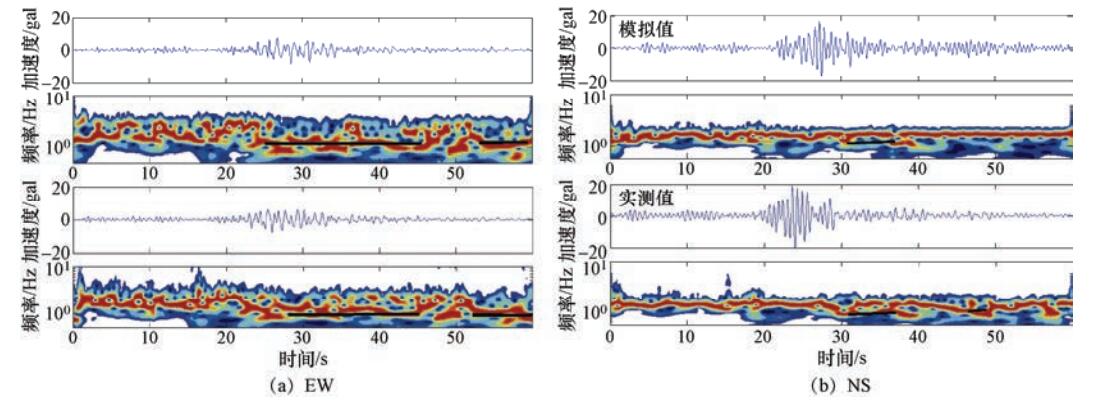

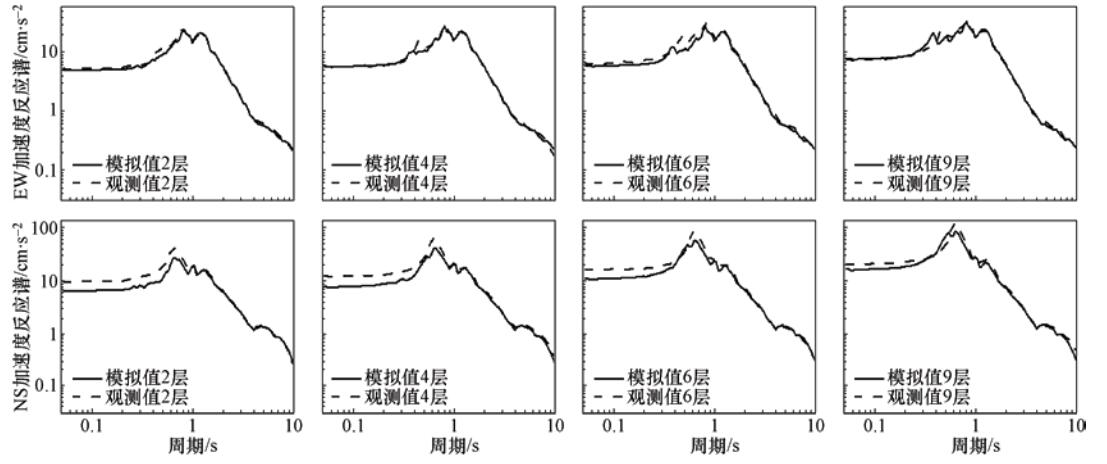

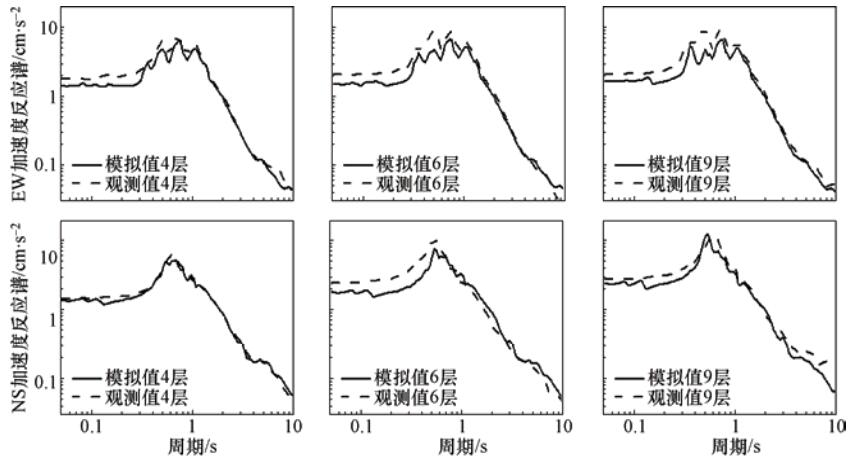

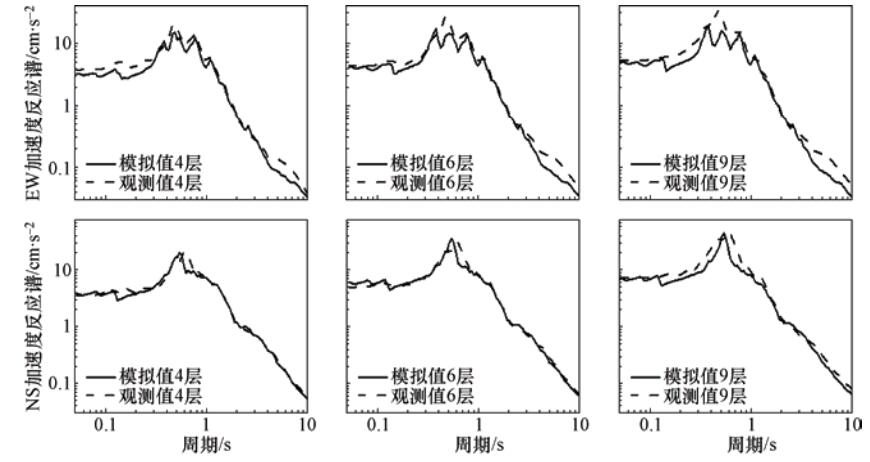

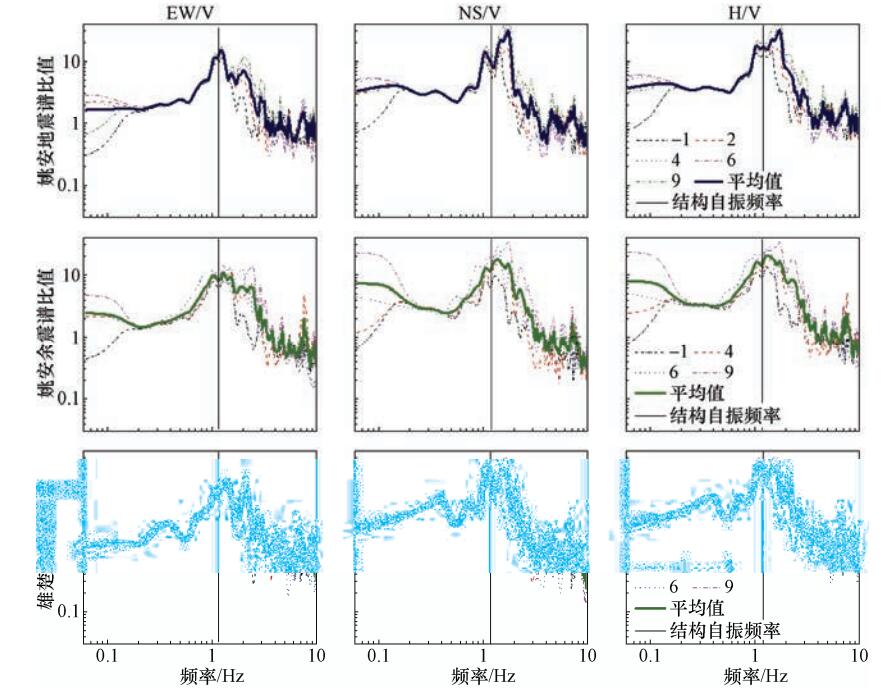

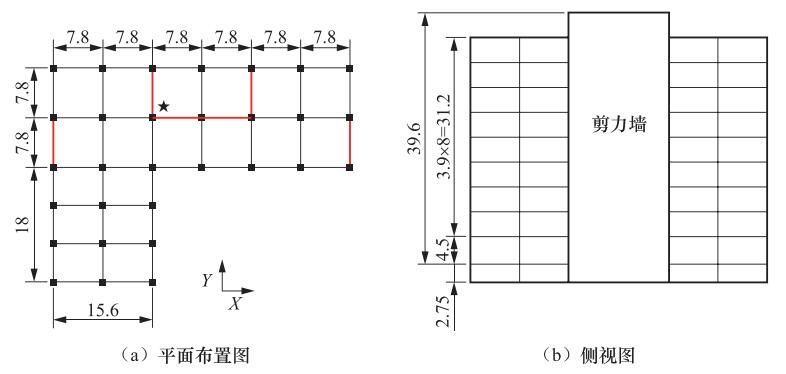

摘要: 近年来我国布设的强震动观测结构台阵越来越多,并在数次地震中捕获了一批宝贵的观测记录,这些记录既是对应用日益广泛的结构数值模拟结果的检验和参数标定的依据,也是结构健康监测的重要数据。本文选取昆明防灾减灾中心大楼观测台阵捕获的3次中远场小震记录作为研究对象,对比ANSYS结构数值模拟和观测值之间在时程以及谱特性等方面的响应差别,证明了在弹性范围下二者结果具有较好的一致性。最后,基于观测记录,采用高效简单的经验谱比法进行了结构模态参数快速识别,3次地震下的自振频率计算结果相对稳定,与数值建模计算结果的差值可控制在0.17Hz以内。Abstract: With the rapid development of structural strong ground motion observatory arrays in China, series of recordings in structure were obtained over the years. These records are the basis for checking and calibrating the results of structural numerical simulation, which is widely used nowadays, and also important data for structural health monitoring. With the finite element analysis software ANSYS, we simulate the dynamic structural response for one typical frame-shear structure under three middle and far-field earthquake events. Our results are consistent with observation results in the amplitude, acceleration time-history and spectrum shape, of which the response is within the elastic range. Then the structural nature frequency are identified with the empirical spectral ratio method using recordings from three different earthquake events. The identification results are in good consistency in using observation data from three earthquake events. The corresponding error between numerical simulation and observed data is less than 0.17Hz.

-

表 1 梁、柱截面尺寸

Table 1. Section size for column and beam

层数 梁/mm 外柱/mm 内柱/mm 1—5 350×650 600×600 700×700 6—9 350×650 500×500 600×600 表 2 各地震事件相关参数

Table 2. Earthquake parameters of three events

地震事件 震级 震源深度/km 震中距/km 发生时间 B1层EW向PGA/cm·s-2 B1层NS向PGA/cm·s-2 姚安 6.3 6 175 2009年7月9日19时19分14秒 4.8 6.6 姚安余震 4.7 13 175 2009年7月9日20时57分31秒 1.2 1.1 楚雄 5.2 20 93 2010年2月25日12时56分51秒 1.9 2.2 表 3 基于经验公式结构自振频率

Table 3. Structure natural frequency with empirical formula

自振频率/Hz 模拟值 张相庭经验公式 公茂盛修正公式 1阶 1.180 0.946 1.206 2阶 2.237 2.056 3阶 2.425 3.051 表 4 基于谱比法下的结构自振频率

Table 4. Structural natural frequency identification result by using spectra ratio method

姚安 姚安余震 雄楚 模拟值 EW/V NS/V H/V EW/V NS/V H/V EW/V NS/V H/V 自振频率/Hz 1.221 1.685 1.685 1.270 1.343 1.306 1.343 1.086 1.086 1.180 相差值/Hz 0.041 0.505 0.505 0.09 0.163 0.126 0.163 -0.094 -0.094 -

程文瀼, 王铁成, 颜德姮, 2005.混凝土结构-上册-混凝土结构设计原理.3版.北京:中国建筑工业出版社. 公茂盛, 谢礼立, 欧进萍, 2010.基于结构强震记录框剪结构自振周期经验公式.土木工程学报, 43(12):35-40. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/7378874 金星, 韦永祥, 张红才等, 2009.基于强震观测的隔震结构地震反应分析.地震工程与工程振动, 29(2):19-28. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzgcygczd200902004 李国强, 李杰, 苏小卒, 2008.北京:建筑结构抗震设计.2版.北京:中国建筑工业出版社. 李鸿晶, Celebi M.2001.一幢钢筋混凝土建筑结构的强地震反应观测.地震工程与工程振动, 21(4):35-39. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK200101560007 梁远森, 许红, 王云昌, 2005.高层建筑结构的自振周期的计算与实测.河南科学, 23(5):699-703. doi: 10.3969/j.issn.1004-3918.2005.05.023 罗桂纯, 刘澜波, 齐诚等, 2011.基于地脉动和地铁振动的钢筋混凝土建筑结构响应分析.地球物理学报, 54(10):2808-2715. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dqwlxb201110028 罗桂纯, 李小军, 王玉石等, 2014.关于中村(Nakamura)方法分析结构响应有效性的讨论.地震学报, 36(3):491-499. doi: 10.3969/j.issn.0253-3782.2014.03.014 王飞, 刘英华, 任志林等, 2015.北京市防震减灾中心结构地震反应观测及振动特性识别.震灾防御技术, 10(3):539-546. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20150307&journal_id=zzfyjs 王卫争, 2007.高层建筑结构地震反应观测台阵优化布设方法研究.大连: 大连理工大学. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y1092397 张相庭, 1997.高层建筑抗风抗震设计计算.上海:同济大学出版社. 周雍年, 2001.强震观测的发展趋势和任务.世界地震工程, 17(4):19-26. doi: 10.3969/j.issn.1007-6069.2001.04.004 Fäcke A., Parolai S., Richwalski S. M., et al., 2006. Assessing the vibrational frequencies of the Cathedral of Cologne (Germany) by means of ambient seismic noise analysis. Natural Hazard, 38 (1-2):229-236. doi: 10.1007/s11069-005-8616-2 Gallipoli M. R., Mucciarelli M., Castro R. R., et al., 2004. Structure, soil-structure response and effects of damage based on observations of horizontal-to-vertical spectral ratios of microtremors. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 24 (6):487-495. doi: 10.1016/j.soildyn.2003.11.009 Nagata S., Takabatake D., Sato H., et al., 2015. Study on response characteristics and analytical models in substation steel structures based on seismic observation records. IEEJ Transactions on Power and Energy, 135 (12):743-752. doi: 10.1541/ieejpes.135.743 -

下载:

下载: