Investigation on Vibration Attenuation Laws with Dynamic Compaction Vibration and the Effect on Building Safety

-

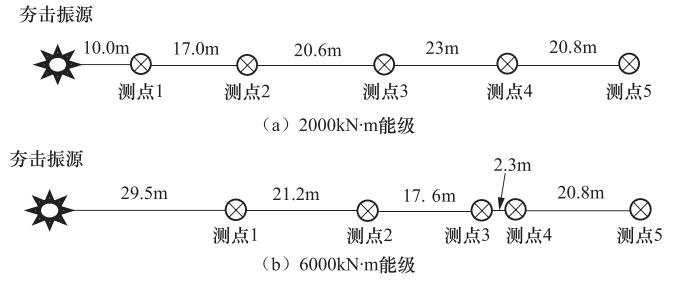

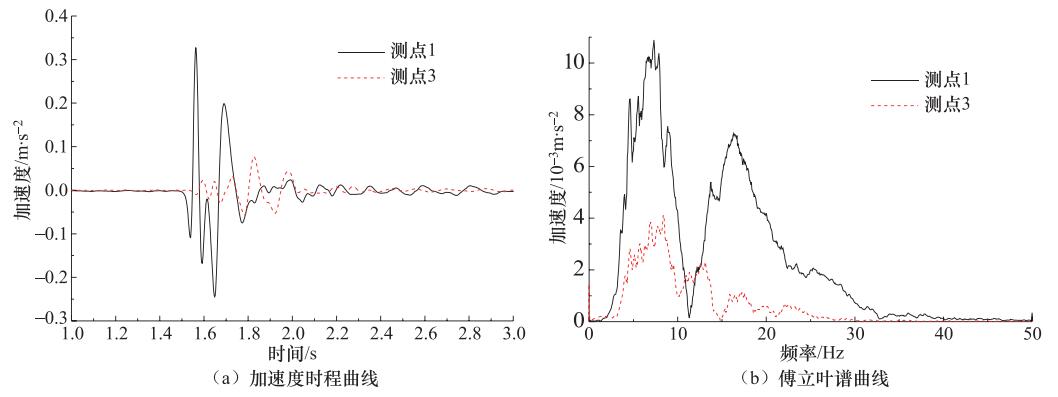

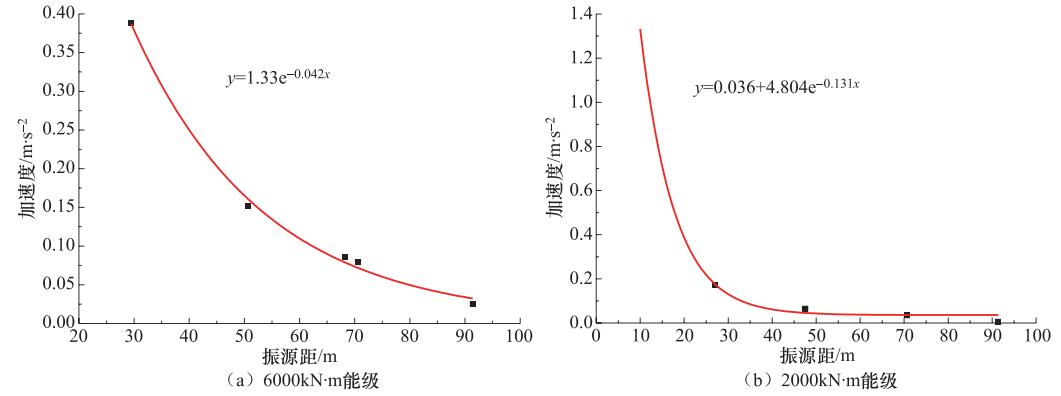

摘要: 依托工程实例,对粉土场地强夯加固振动衰减规律及其对建筑物的影响开展试验研究,探讨了振动加速度与强夯能量、传播距离之间的关系,建立了2种能级夯击振动加速度衰减公式;提出了建筑物最小安全距离的确定方法及减轻强夯振动影响的工程措施。结果表明:强夯振动加速度峰值近似按指数函数衰减,且强夯能量越大,振动衰减速度越快;夯击振动卓越频率为8—10Hz,振源距对振动卓越频率影响不大;振源距达到50m时,2种能级的强夯振动对建筑物影响均可忽略不计。Abstract: Based on the vibration test during the dynamic compaction, the relationships of the vibration acceleration with the energy of dynamic compaction and the transmission distance are analyzed. The vibration acceleration attenuation formulas are established which are suitable for silt foundation. The method for calculation of minimum permitted distance and the measure to minimize vibration damage are also proposed in this paper. The results indicate that the attenuation of vibration acceleration relates to distance, and the attenuation rate is directly proportional to the dynamic compaction energy. The predominant frequency of vibration is around 8 to 10Hz. The effect of transmission distance for vibration frequency is not obviously. When the distance exceed 50m, the influence on buildings can be ignored.

-

表 1 岩土层的物理、力学指标

Table 1. The physical and mechanical properties of soil layers

岩土层名称 埋深/m 天然含水量W/% 天然重度γ/kN·m-3 液限WL/% 塑性指数IP/% 天然孔隙比e 直剪 标贯试验数N 承载力特征值fak/kPa 凝聚力C/kPa 摩擦角φ/° 粉质粘土 0—4.1 23.8 19.0 36.9 16.9 0.75 45 17.5 14 230 粉质粘土夹卵石 4.1—10.2 26.0 20.5 34.7 16.3 0.61 45 14.1 15 235 黏土 10.2—27.5 27.8 18.8 43.3 19.6 0.85 41 13.4 9 200 泥质粉砂岩 27.5—未见底 22.3 表 2 6000kN·m夯锤引起的振动

Table 2. The vibration caused by 6000kN·m pounder

距夯点距离/m 竖向加速度/m·s-2 水平向加速度/m·s-2 双向平均值/m·s-2 速度/mm·s-1 实测值 均值 实测值 均值 29.5 0.420

0.320

0.470

0.3000.378 0.410

0.370

0.330

0.4800.398 0.388 6.950 50.7 0.180

0.120

0.120

0.120

0.140

0.1000.130 0.180

0.160

0.210

0.1400.173 0.152 2.720 68.3 0.077

0.077

0.0750.076 0.110

0.087

0.0870.095 0.086 1.540 70.6 0.073

0.0680.071 0.100

0.0740.087 0.079 1.420 91.4 0.012

0.014

0.0220.016 0.028

0.037

0.0380.034 0.025 0.450 表 3 2000kN·m夯锤引起的振动

Table 3. The vibration caused by 2000kN·m pounder

距夯点距离/m 竖向加速度/m·s-2 水平向加速度/m·s-2 双向平均值/m·s-2 速度/mm·s-1 实测值 均值 实测值 均值 10.0 0.980

0.730

0.8080.839 1.580

1.810

2.0901.827 1.333 23.880 27.0 0.121

0.095

0.0710.096 0.209

0.250

0.2900.250 0.173 3.100 47.6 0.040

0.025

0.061

0.045

0.052

0.0590.047 0.048

0.070

0.077

0.084

0.100

0.1150.082 0.065 1.160 70.6 0.035

0.033

0.0370.034 0.034 0.610 91.4 0.004

0.006

0.0060.005 0.007

0.008

0.0070.007 0.006 0.110 表 4 工作和生活环境的允许振动速度

Table 4. The suggested vibration velocity of working and living environment

环境类别 允许振动速度V/mm·s-1 白天(6时至20时) 夜晚(20时至次日6时) Ⅰ 0.25 0.13 Ⅱ 0.50 0.25 Ⅲ 1.00 0.50 Ⅳ 2.80 2.80 注:环境类别Ⅰ类,对环境振动要求特别严格,如医院、学校等;Ⅱ类,对环境振动要求比较严格,如宿舍等生活区;Ⅲ类,允许有轻微的振动感觉,但不影响精神集中,如一般的办公室等公共场所;Ⅳ类,车间范围内的非操作区。 表 5 时程分析所用地震加速度时程曲线的最大值(cm/s2)

Table 5. The Maximum values for the seismic acceleration of ground motion used in time-history analysis (cm/s2)

地震类型 Ⅵ度 Ⅶ度 Ⅷ度 Ⅸ度 多遇地震 18 35(55) 70(110) 150 罕遇地震 220(310) 400(510) 620 注:括号内的数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区。 -

安惠泽, 许兆义, 冯瑞玲, 2010.某站场地基强夯振动影响范围研究.北京交通大学学报, 34(1):50-53. doi: 10.3969/j.issn.1673-0291.2010.01.011 程祖峰, 孙秀娟, 谌会芹, 2007.某港口工程地基处理中的强夯影响范围研究.工程地质学报, 15(1):88-91. doi: 10.3969/j.issn.1004-9665.2007.01.014 邓亚虹, 夏唐代, 陈敬虞, 2007.车辆荷载作用下隔震沟隔震效率影响因素分析.岩土力学, 28(5):883-887, 894. doi: 10.3969/j.issn.1000-7598.2007.05.007 国家技术监督局, 中华人民共和国建设部, 1998.地基动力特性测试规范(GB/T 50269-1997).北京:中国标准出版社. 孔令伟, 袁建新, 1996.R波在强夯加固软弱地基中的作用探讨.工程勘察, (5):1-6. http://www.cqvip.com/QK/94477X/199605/2324199.html 雷学文, 白世伟, 孟庆山.2002.强夯引起的振动规律及对建筑物的影响分析.建筑技术开发, 29(12):20-21. doi: 10.3969/j.issn.1001-523X.2002.12.009 李福民, 孙勇, 2002.强夯加固地基振动影响的试验研究.东南大学学报(自然科学版), 32(5):809-812. doi: 10.3321/j.issn:1001-0505.2002.05.028 陆伟东, 韩晓健, 杨放, 2002.强夯施工环境振动影响的评价方法.南京工业大学学报, 24(5):65-68. doi: 10.3969/j.issn.1671-7627.2002.05.014 罗辉才, 王喜迁, 2011.强夯振动测试及隔振沟减振效果实例分析.云南地质, 30(4):471-475. doi: 10.3969/j.issn.1004-1885.2011.04.021 杨成林, 1993.瑞雷波勘探.北京:地质出版社. 冶金工业建筑研究总院.1990.机器动荷载作用下建筑物承重结构的振动计算和隔震设计规程(YBJ 55-1990).北京: 冶金工业部出版社. 余德运, 杨军, 赵明生, 2011.减震沟对台阶爆破地震波减震机理探讨.煤炭学报, 36(2):244-247. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK201100120673 张庆国, 2003.强夯法加固机理与应用济南:山东科学技术出版社. 中华人民共和国住房和城乡建设部, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2010.建筑抗震设计规范(附条文说明)(2016年版)(GB 50011-2010).北京: 中国建筑工业出版社. Woods R. D., 1968. Screening of surface waves in soils. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, 94 (4):951-979. http://cn.bing.com/academic/profile?id=ede895a4b0901f507fc3cb2dde44587d&encoded=0&v=paper_preview&mkt=zh-cn -

下载:

下载: