Influence of the Ground Buildings Near Strong Motion Observation Station on the Strong Motion Recordings

-

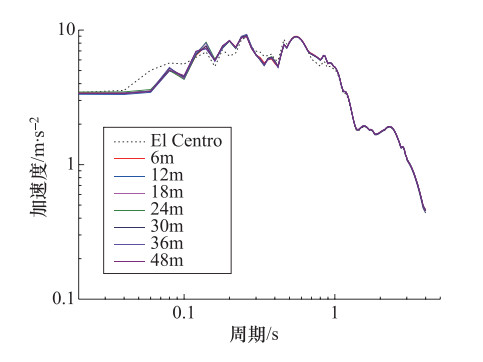

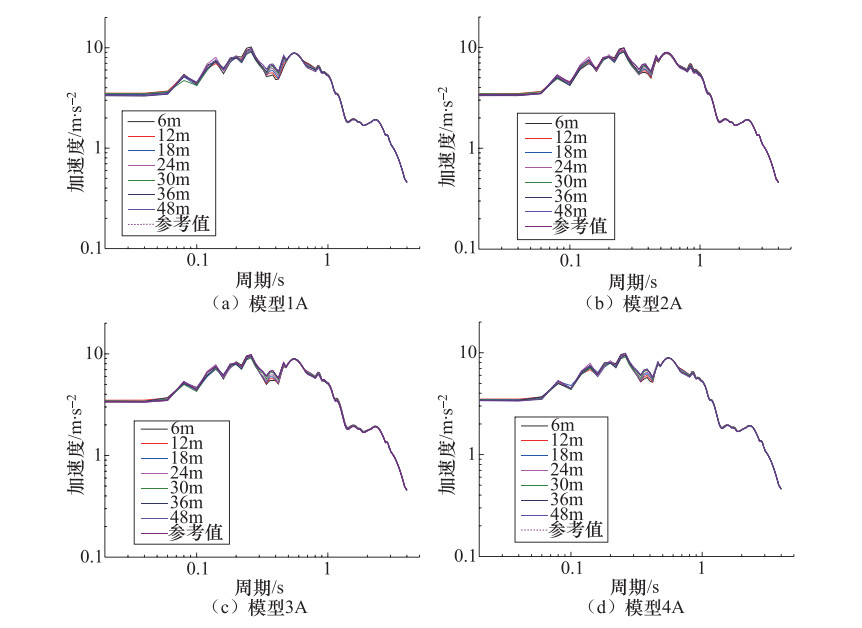

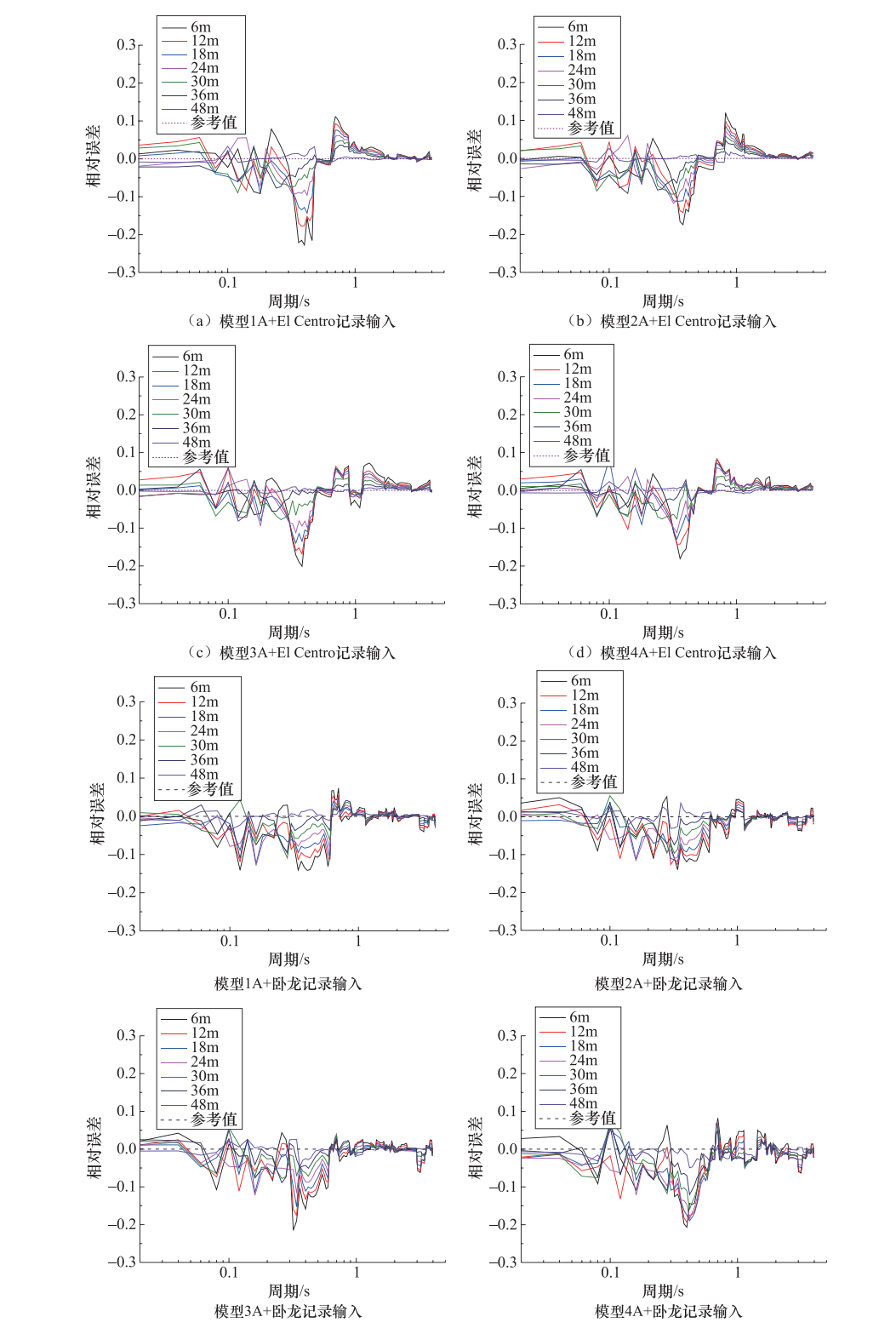

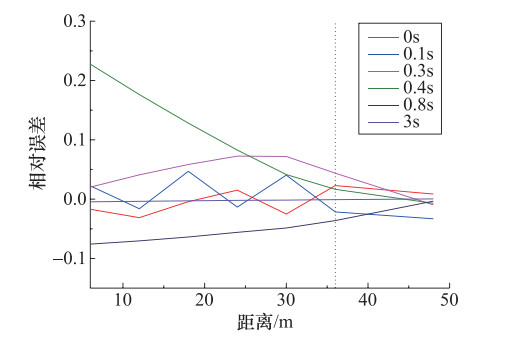

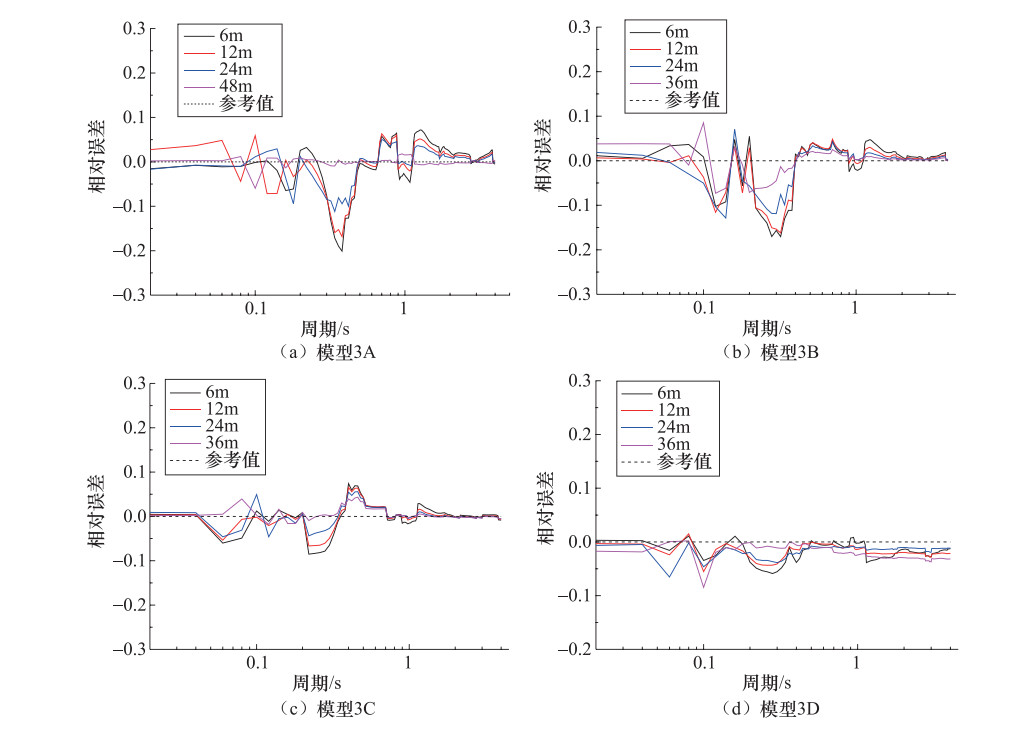

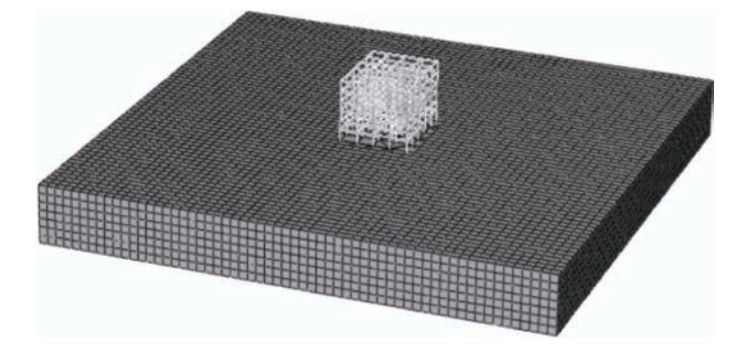

摘要: 强震动观测是获取地震地面运动最基本的手段,但其观测质量会受到观测台站周边环境的影响。本文针对不同场地条件的观测台站和附近不同高度建筑物,开展建筑物对观测场地地震动影响的模拟分析,探讨其对强震动观测的影响规律。基于ABAQUS有限元分析软件以及粘弹性边界方法,建立了8个场地-建筑物体系计算模型,分别考虑了4种不同剪切波速的场地和4种不同层数的框架结构建筑物,计算分析了建筑物高度、观测点与建筑之间的距离对强震动观测及场地土波速变化的影响。结果表明:强震动台站附近地面建筑物的存在对观测结果将产生明显的影响,近距离建筑物影响的相对误差可高达20%以上;建筑物高度的变化并没有明显改变其影响程度和影响较大的地震动周期范围,但较高建筑物的影响程度会随距离增加衰减速度减慢;场地土越软,周边建筑物对观测带来的影响越大。建议:对于较软弱场地(土层平均剪切波速低至210m/s),强震动台站避让建筑物的距离应不小于40m,对于较坚硬场地(土层平均剪切波速大于250m/s),强震动台站避让建筑物的距离应不小于25m。同时还认为,如果强震动观测要求较高精度,需进一步增加避让距离,且应具体考虑建筑物高度等因素的影响。Abstract: Strong motion observation is the basic method to obtain seismic ground motion, and its observation quality is affected by the surrounding environment condition at the observation station. In this paper, the influence of the ground buildings near strong motion observation station on the ground motion was simulated and analyzed, and the law of its influence on the strong motion observation was discussed, in which the observation stations with different site conditions and buildings with different heights were taken into consideration. Eight calculation models of site-building system were established, which considered four soil sites with different shear wave velocities and 4 types of frame structures with different heights. The influences of the building height and the distance between observation point and building on the strong motion observation were calculated and analyzed in detail, and the effects of site condition were also discussed. The results suggest that the ground building near strong motion observation station has an obvious effect on the observation data, and the relative error of the influence of the close-distance building can be higher than 20%. The change of building height does not change the degree of influence and the range of period with great influence, but the influence degree of the higher building decreases more slowly with the increase of the distance. The softer the site soil, the greater the impact of surrounding building on the observation results. For soft sites (the average shear wave velocity of the soil layers is lower than 210m/s), the distance of the strong motion observation station avoiding the building should be taken as not less than 40m. For the hard site (the average shear wave velocity of the soil layers is higher than 250m/s), the distance should be taken as not less than 25m. Furthermore, if higher observation precision is required, the distance of avoidance should be increased further. Moreover, the detail effects of building height, and other factors should be taken into consideration.

-

表 1 框架结构模型参数

Table 1. Parameters of frame structure model

模型 梁宽×高/mm 柱宽×高/mm 层高/m 总层数 1 350×500 500×500 3.6 3 2 350×550 600×600 3.6 6 3 400×600 650×650 3.6 10 4 400×700 700×700 3.6 14 表 2 场地模型参数

Table 2. Parameters of site model

场地模型 剪切波速/m·s-1 土体密度/kg·m-3 泊松比 A 180 1900 0.3 B 210 1900 0.3 C 250 1900 0.3 D 400 1900 0.3 -

李小军, 2015.中国强震动观测台网建设与发展.地震地磁观测与研究, 36(4):2. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/dzdcgcyyj201504001 卢大伟, 李小军, 2010.中国大陆强震动观测发展研究.国际地震动态, (10):35-42. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/gjdzdt201010007 卢大伟, 2017.强震动台站观测环境对地震动的影响分析.国际地震动态, (3):41-42. doi: 10.3969/j.issn.0235-4975.2017.03.011 王利涛, 2017.成层土-结构相互作用分析的斜入射地震输入方法与应用.北京: 北京工业大学. 王玉石, 李小军, 梅泽洪等, 2014.高速列车引起的地震动及其对地震信息检测的影响分析.地震工程与工程振动, 34(S1):28-33. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Conference/8707351 尹侯权, 2015.地震波斜入射时成层半空间场地反应分析方法及其应用.北京: 北京工业大学. 于海英, 周宝峰, 王家行等, 2017.强震动观测仪器面临的机遇和挑战.震灾防御技术, 12(1):68-77. http://zzfy.eq-j.cn/zzfyjs/ch/reader/view_abstract.aspx?flag=1&file_no=20170107&journal_id=zzfyjs 周宝峰, 樊圆, 温瑞智等, 2017.建筑结构地震反应观测台阵的发展现状及展望.地震工程与工程振动, 37(3):57-66. http://cdmd.cnki.com.cn/Article/CDMD-10141-2007210703.htm 周正华, 温瑞智, 卢大伟等, 2010.汶川地震中强震动台基墩引起的记录异常分析.应用基础与工程科学学报, 18(2):304-312. doi: 10.3969/j.issn.1005-0930.2010.02.0014 Crouse C. B., Liang G. C., Martin G. R., 1984. Experimental study of soil-structure interaction at an accelerograph station. Bulletin of the Seismological Society of America, 74 (5):1995-2013. Crouse C. B., Hushmand B., 1989. Soil-structure interaction at CDMG and USGS accelerograph stations. Bulletin of the Seismological Society of America, 79 (1):1-14. Li X. J., Zhou Z. H., Yu H. Y., et al., 2008a. Strong motion observations and recordings from the great Wenchuan earthquake. Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 7 (3):235-246. doi: 10.1007/s11803-008-0892-x Li X. J., Zhou Z. H., Huang M., et al., 2008b. Preliminary analysis of strong-motion recordings from the magnitude 8.0 Wenchuan, China, earthquake of 12 May 2008. Seismological Research Letters, 79 (6):844-854. doi: 10.1785/gssrl.79.6.844 -

下载:

下载: