摘要:

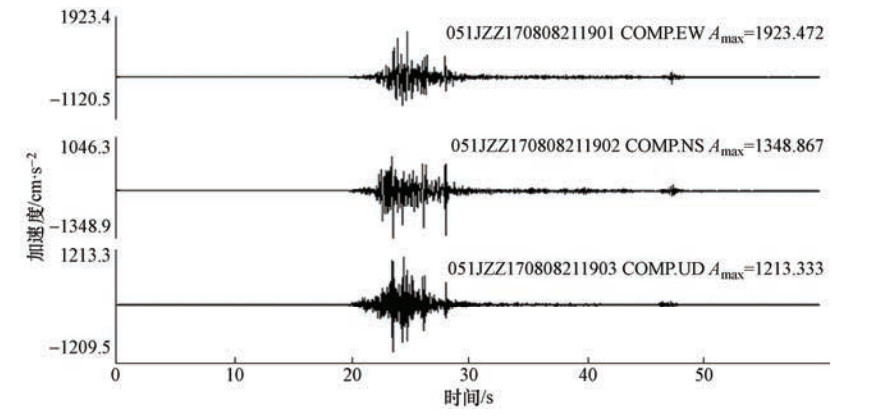

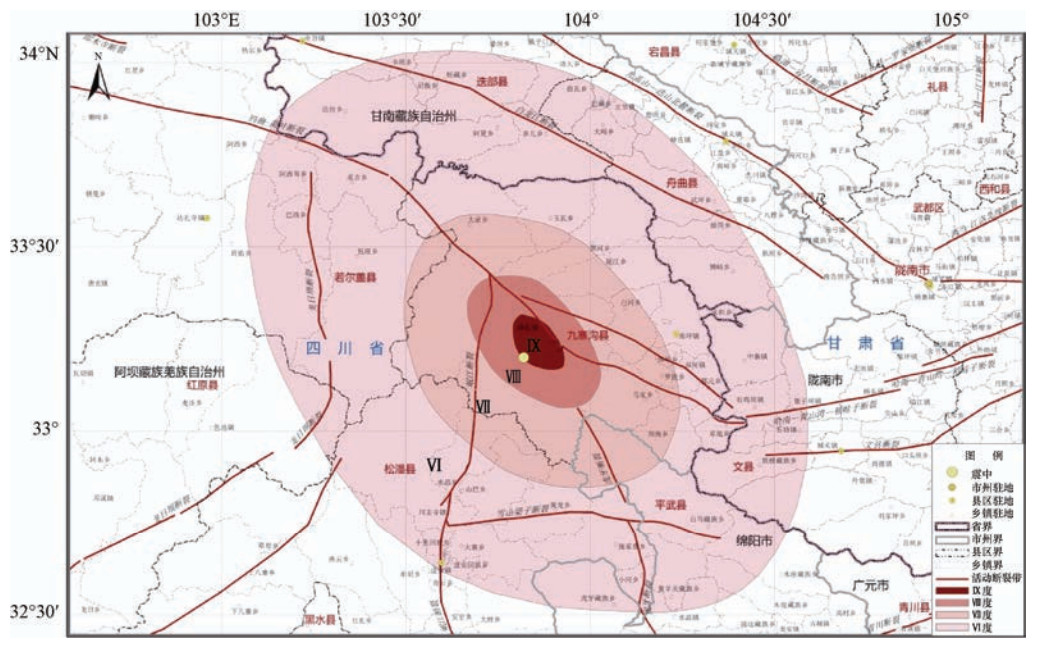

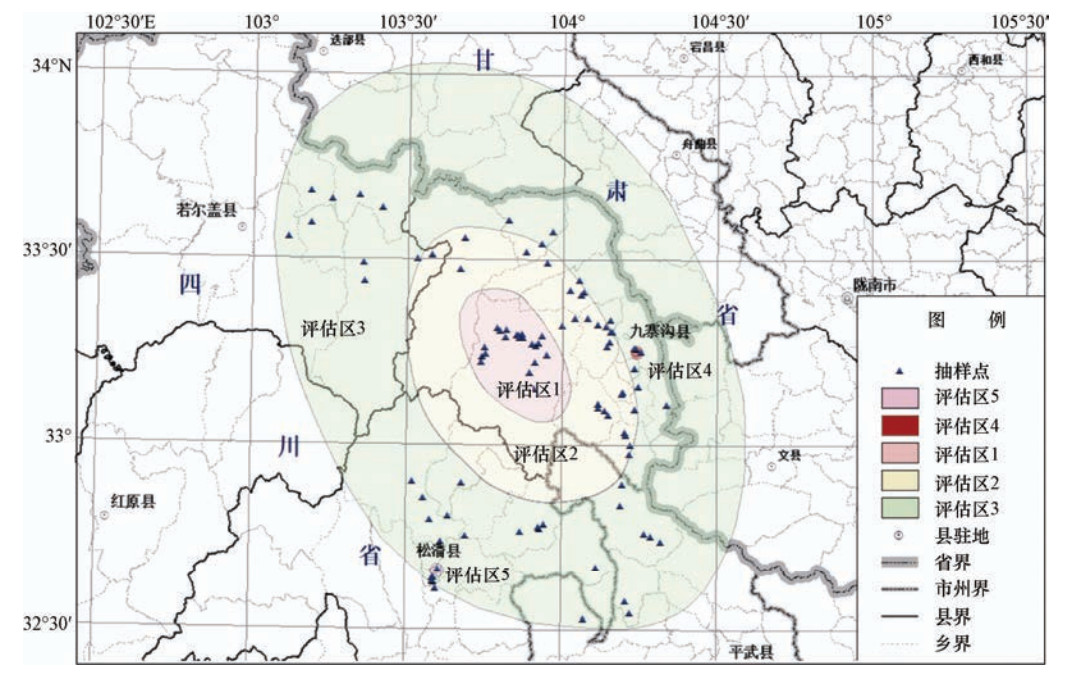

2017年8月8日21时19分,四川省阿坝藏族羌族自治州九寨沟县发生7.0级地震,本文就各烈度区特征、宏观震害、建筑物震害、地质灾害和生命线震害等进行了分析,初步得出本次地震的一些震害特点。本次地震震级大,震源深,有感范围广,极震区烈度达Ⅸ度,余震频发,余震最大震级4.8级。灾区属于高山峡谷区,地震引发的次生地质灾害较为严重,是导致人员伤亡的主要原因。震中位于2008年汶川8.0级地震时的重灾区,建筑物基本经过重建,抗震性能较好;九寨沟城镇和景区内大部分房屋采用钢筋混凝土结构,由于地区和民族习惯,农村民居基本为抗震性能较好的穿斗木构架房屋,灾区建筑物受损多而倒塌少,避免了重大人员伤亡,死亡人数低于该区域历史上7级以上地震。这次地震经验表明,严格按照国家抗震设计规范、满足抗震设防要求并且保证施工质量的建筑物,具有抗御设防烈度地震的作用,不会发生严重破坏和整体垮塌,也就不会造成大量的人员伤亡。

Abstract:

At 21:19 on August 8, 2017, a MS 7.0 earthquake occurred in Jiuzhaigou County, Sichuan Province. In this paper, we analyze the features, intensity damage, geological disasters and earthquake damage to buildings, lifelines, preliminary draw the some features of earthquake disaster. The earthquake has a large magnitude, deep seismic source, a wide range of impact. The intensity of the epicenter area reaches Ⅸ degree, and the aftershock is frequent and the maximum magnitude of aftershock is 4.8. The disaster area belongs to the alpine gorge area, where the secondary geological disasters triggered by the earthquake is more serious, which is the main cause of casualties. After the Wenchuan earthquake most houses in Jiuzhaigou towns are build with reinforced concrete structure, which leads to the relatively low casualties than other MS 7.0 earthquake in history. The earthquake experience shows that, in strict accordance with the norms of seismic design, meet the anti-seismic requirements and ensure the construction quality of the building, is able to resist the effects of seismic fortification intensity, decrease serious damage and collapse, and reduce casualties efficiently.

下载:

下载: