|

曹筠, 冉勇康, 许汉刚等, 2015.宿迁城市活动断层探测多方法技术运用的典型案例.地震地质, 37(2):430-439. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2015.02.007

|

|

柴炽章, 孟广魁, 杜鹏等, 2006.隐伏活动断层的多层次综合探测——以银川隐伏活动断层为例.地震地质, 28(4):536-546. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2006.04.002

|

|

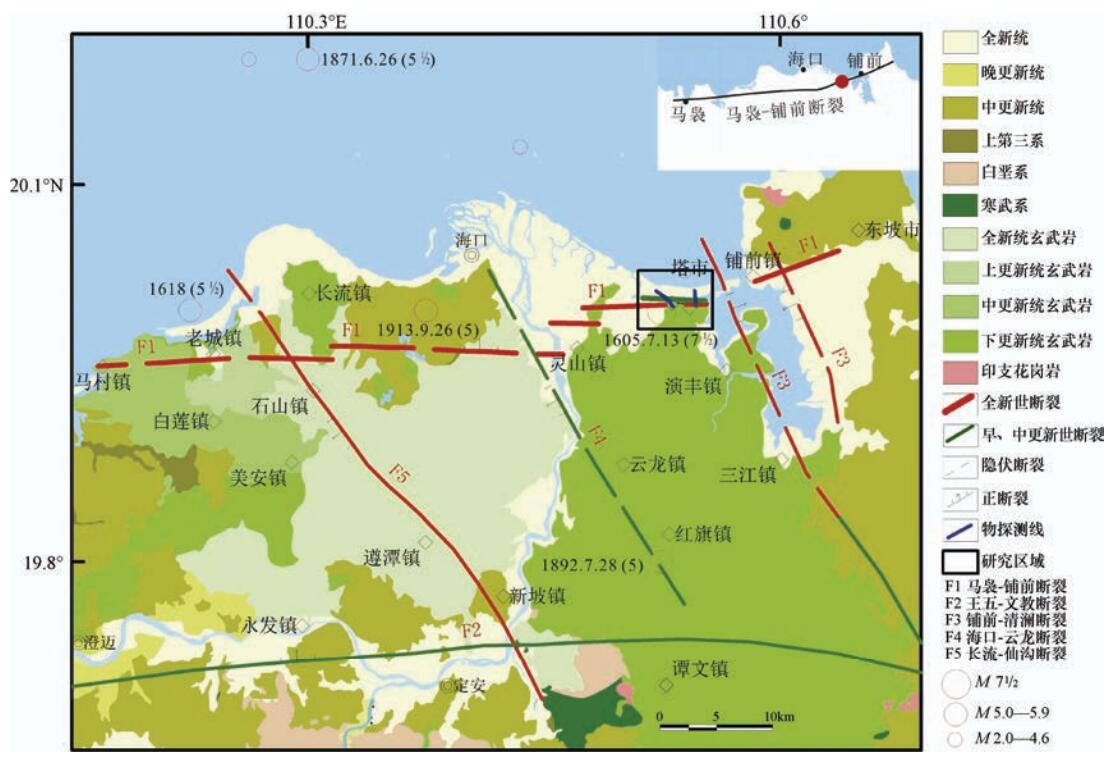

陈恩民, 黄咏茵, 1979.1605年海南岛琼州大地震及其发震构造的初步探讨.地震地质, 1(4):37-44. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000348355

|

|

陈恩民, 黄咏茵, 1989.1605年海南岛琼州大地震的震害特征和发震构造研究.地震学报, 11(3):319-331. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000375973

|

|

邓起东, 2002.城市活动断裂探测和地震危险性评价问题.地震地质, 24(4):601-605. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2002.04.015

|

|

邓起东, 徐锡伟, 张先康等, 2003.城市活动断裂探测的方法和技术.地学前缘, 10(1):93-104. doi: 10.3321/j.issn:1005-2321.2003.01.012

|

|

方盛明, 张先康, 刘宝金等, 2002.探测大城市活断层的地球物理方法.地震地质, 24(4):606-613. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2002.04.016

|

|

胡久常, 白登海, 王薇华等, 2007.琼州7.5级地震区深部电性异常及地震活动性研究.地震学报, 29(3):258-264. doi: 10.3321/j.issn:0253-3782.2007.03.004

|

|

雷启云, 柴炽章, 孟广魁等, 2011.隐伏活断层钻孔联合剖面对折定位方法.地震地质, 33(1):45-55. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2011.01.005

|

|

李志雄, 赵文俊, 刘光夏, 2006.1605年琼山大地震深部构造和应力状态研究.华南地震, 26(1):28-36. doi: 10.3969/j.issn.1001-8662.2006.01.005

|

|

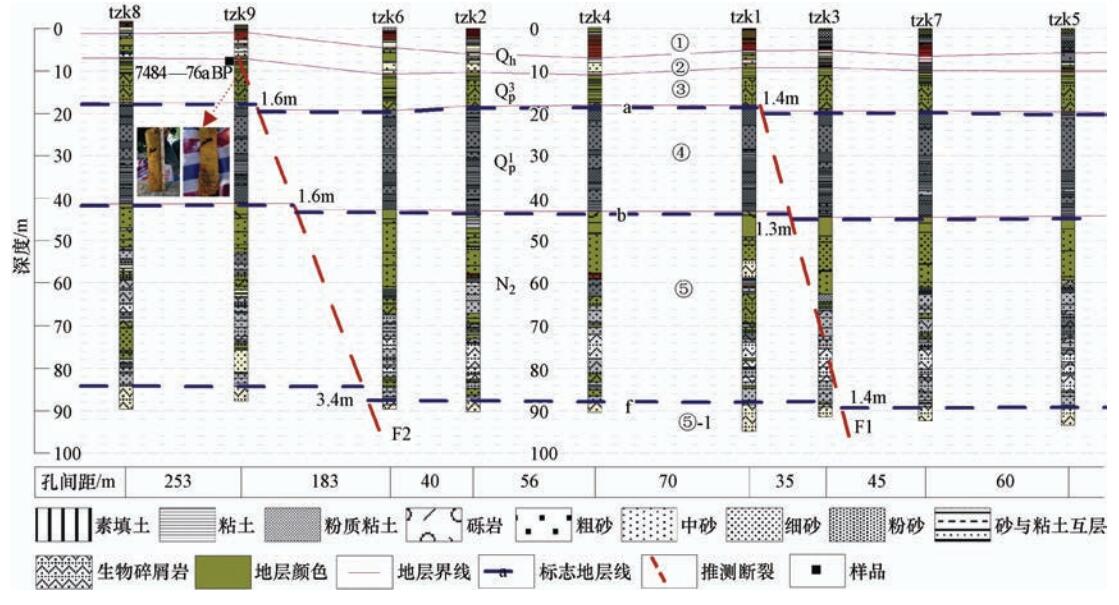

刘华国, 李峰, 贾启超, 2018.基于钻探的马袅-铺前断裂西段活动性探讨.华南地震, 38(1):47-53. http://d.old.wanfangdata.com.cn/Periodical/hndz201801006

|

|

王萍, 苏旭, 田勤俭等, 2007.西宁市北川河西岸断层、湟水断层活动性的钻探研究.震灾防御技术, 2(2):147-157. doi: 10.3969/j.issn.1673-5722.2007.02.005

|

|

汪一鹏, 2004.关于"城市活断层探测与地震危险性评价工作大纲(试行)"的几点认识.地震地质, 26(4):559-565. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2004.04.002

|

|

王志成, 2006.土氡测量在海口市活动断层探测中的初步应用.华南地震, 26(4):61-66. doi: 10.3969/j.issn.1001-8662.2006.04.009

|

|

向宏发, 方仲景, 张晚霞等, 1993.北京平原区隐伏断裂晚第四纪活动性的初步研究.地震学报, 15(3):385-388. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=QK000000376259

|

|

向宏发, 2003.隐伏活动构造探测研究的若干问题讨论.地震地质, 25(3):460-466. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2003.03.011

|

|

徐起浩, 2007.1605年琼州大地震陆陷成海和可能的海啸.海洋学报, 29(3):146-156. doi: 10.3321/j.issn:0253-4193.2007.03.020

|

|

徐锡伟, 计凤桔, 于贵华等, 2000.用钻孔地层剖面记录恢复古地震序列:河北夏垫断裂古地震研究.地震地质, 22(1):9-19. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2000.01.002

|

|

袁道阳, 王兰民, 何文贵等, 2008.兰州市地震活断层探测新进展.地震地质, 30(1):236-249. doi: 10.3969/j.issn.0253-4967.2008.01.017

|

|

张新东, 王晓山, 沈繁銮等, 2013.由现今小震资料研究琼北地区区域应力场和发震构造.地震学报, 35(4):451-460. doi: 10.3969/j.issn.0253-3782.2013.04.001

|

下载:

下载: