Simulation of Strong Ground Motion from the 2017 Jiuzhaigou, Sichuan MS7.0 Earthquake

-

摘要: 2017年8月8日发生的九寨沟MS 7.0地震,是中国近10年来发生的强震之一,造成了大量建筑破坏、人员伤亡和经济损失,强震台网记录到的最大峰值加速度为0.19g。本文采用

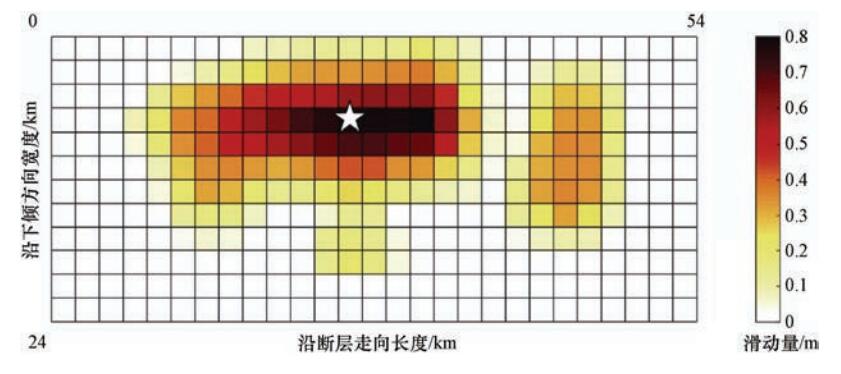

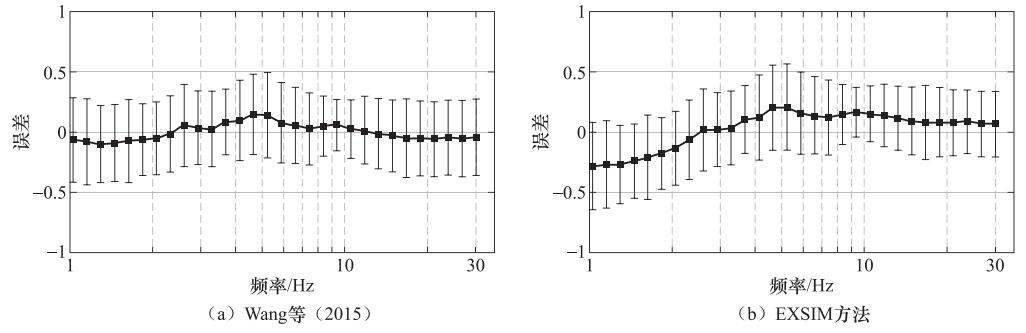

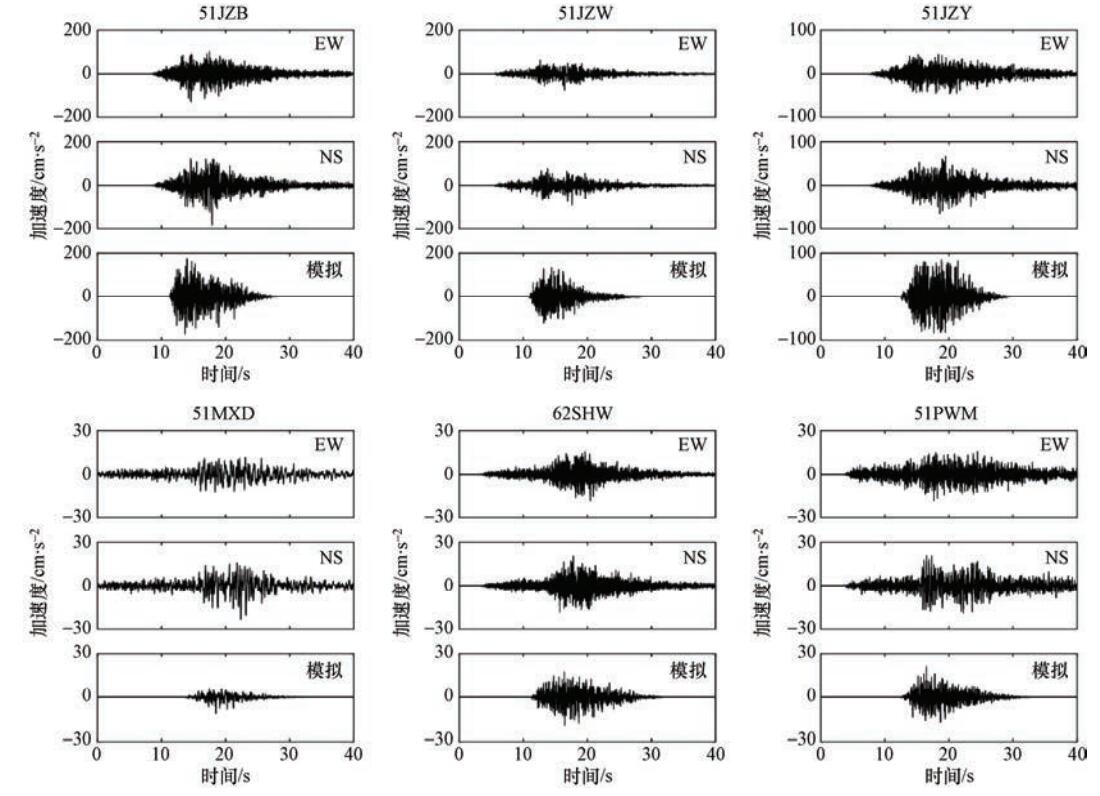

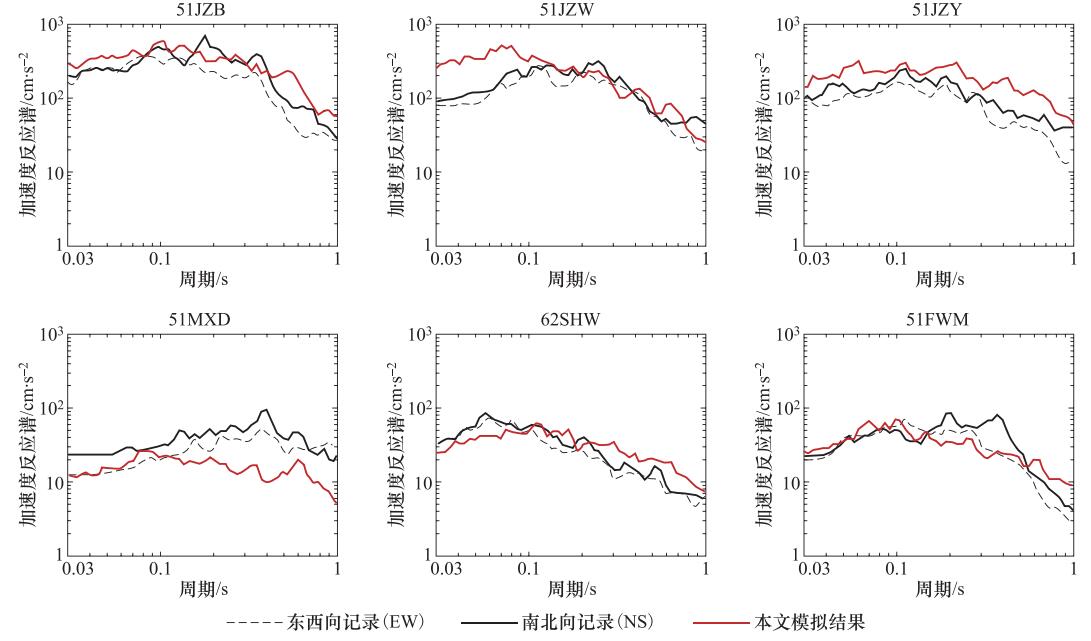

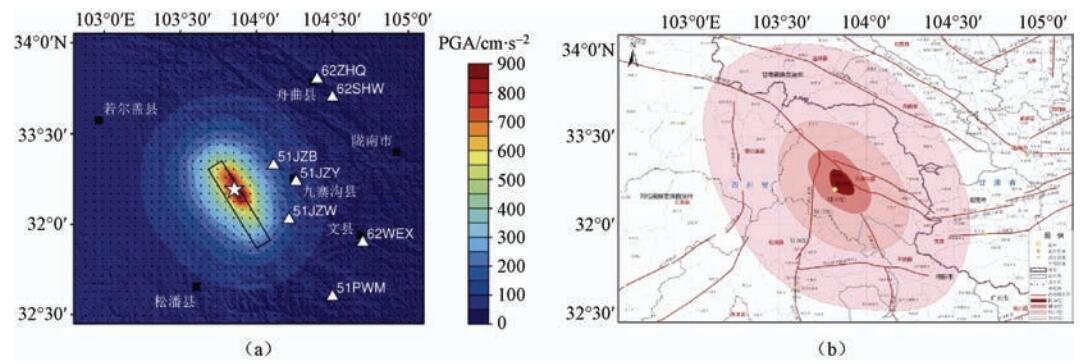

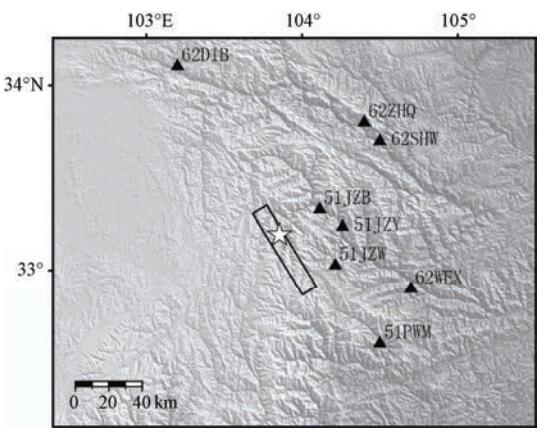

Wang等(2015) 提出的改进有限断层法模拟了这次地震中部分台站的加速度时程。首先,选取合适的震源模型和输入参数,通过对比模拟结果和地震记录,估计这次地震的应力降大约为4.0MPa,与王宏伟等(2017)的分析结果基本一致。与EXSIM(Motazedian等,2005)方法相比,Wang等(2015) 的方法得到的结果在频域上与实际地震记录更相符。同时,合成了强震台站以及断层附近网格点的加速度时程,模拟结果的时程和反应谱与实际记录整体上较为符合,震中附近的PGA分布与震中烈度区基本一致,验证了本文结果的有效性。本文合成的地震动可以为该地区的灾后抗震设计提供一定依据。Abstract: The August 8, 2017 Jiuzhaigou MS 7.0 earthquake is one of the strong earthquakes occurred in China during the last decade. This earthquake has caused a large amount of building damage, casualties and economic loss. The maximum PGA recorded by the seismic network is 0.19g. In this paper, the acceleration time histories at several strong-motion stations are simulated using an improved stochastic finite-fault method proposed by Wang et al. (2015). First, we selected proper source model and input parameters. Through the comparison between simulation results and seismic records, we estimate that the stress drop of this seismic event is as 4.0MPa, which is generally consistent with the analytical result reported in literature. Compared with the EXSIM method (Motazedian et al., 2005), the results obtained by using the Wang's method (2015) have better agreement with the seismic records in the frequency domain. Then we generated acceleration time histories at several strong-motion stations and grid points surrounding the fault. Through the simulation, we found that the synthetic time series and response spectra are in generally good agreement with the recorded motions, and distribution of synthetic PGA close to the epicenter is consistent with the maximum intensity area, suggesting the effectiveness of the results. The synthetic ground motions could provide reliable basis for the post-disaster seismic design in this region. -

表 1 模型输入参数

Table 1. Input parameters of model

参数 值或表达式 断层走向和倾角 148.5°,68.9° 断层尺寸 54km×24km 子断层尺寸 2km×2km 剪切波速(β) 3.5km/s 介质密度(ρ) 2.8g/cm3 破裂速度(VR) 0.8×β 应力降 4.0MPa 品质因子 $ Q(f) = 84.9{f^{0.71}}$ 高频衰减因子(κ) 0.015 路径持时T=dR,参数d 0.0(R≤10km)

-0.16(10km<R≤70km)

-0.03(70km<R≤130km)

0.04(R>130km)几何衰减G(R)=Rb,参数b -1.0(R≤150km)

-0.5(R>150km)场地放大因子 参见Boore等(1997) 脉冲面积百分比 50% 表 2 用于估计应力参数的台站信息

Table 2. The information of stations selected for the estimation of stress drop

台站名称 台站代码 纬度/°N 经度/°E 震源距/km VS30/m·s-1 NEHRP场地类别 岷县 62MXT 34.4 104.0 135.1 301 D 迭部 62DIB 34.1 103.2 117.8 C 沙湾 62SHW 33.7 104.5 82.5 384 C 九寨百河 51JZB 33.3 104.1 27.2 328 D 九寨勿角 51JZW 33.0 104.2 39.7 428 C 九寨永丰 51JZY 33.2 104.3 42.3 321 D 茂县叠溪 51MXD 32.0 103.7 133.7 268 D 平武木座 51PWM 32.6 104.5 89.8 373 C 注:迭部台由于缺少钻孔资料和VS30,场地类型假定为NEHRP-C。 表 3 模拟和观测地震动的峰值加速度

Table 3. The PGA from synthetic and recorded ground motions

台站代码 PGA(记录)/cm·s-2 PGA(模拟结果)/cm·s-2 EW分量 NS分量 51JZB 129.50 185.02 174.78 51JZW 73.84 91.70 134.90 51JZY 45.77 66.71 85.10 51MXD 12.21 23.32 11.13 62SHW 18.57 20.48 19.27 51PWM 18.60 20.87 21.26 -

王宏伟, 任叶飞, 温瑞智.2017.2017年8月8日九寨沟MS7.0地震震源谱及震中区域品质因子.地球物理学报, 60(10):4117-4123. doi: 10.6038/cjg20171036 王卫民, 何建坤, 郝金来等.2017.2017年8月8日四川九寨沟7.0级地震震源破裂过程反演初步结果.中国科学院青藏高原研究所.(2017-08-09).http://www.itpcas.ac.cn/xwzx/zhxw/201708/t20170809_4840737.html. 喻烟.2012.汶川地震区地震动估计经验模型.哈尔滨: 中国地震局工程力学研究所. 中国地震局.2017.中国地震局发布四川九寨沟7.0级地震烈度图.(2017-08-12).http://www.cea.gov.cn/publish/dizhenj/464/478/20170812211337414565961/index.html. Atkinson G. M., Boore D. M.,1995. Ground-motion relations for eastern North America. Bulletin of the Seismological Society of America, 85(1):17-30. http://en.cnki.com.cn/Article_en/CJFDTOTAL-DZYC199805005.htm Beresnev I. A., Atkinson G. M.,1997. Modeling finite-fault radiation from the ωn spectrum. Bulletin of the Seismological Society of America, 87(1):67-84. Boore D. M.,1983. Stochastic simulation of high-frequency ground motions based on seismological models of the radiated spectra. Bulletin of the Seismological Society of America, 73(6):1865-1894. http://www.oalib.com/references/15167439 Boore D. M., Joyner W. B.,1997. Site amplifications for generic rock sites. Bulletin of the Seismological Society of America, 87(2):327-341. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=JJ0210394413 Motazedian D., Atkinson G. M.,2005. Stochastic finite-fault modeling based on a dynamic corner frequency. Bulletin of the Seismological Society of America, 95(3):995-1010. doi: 10.1785/0120030207 Sun X. D., Tao X. X., Duan S. S., et al.,2013. Kappa (k) derived from accelerograms recorded in the 2008 Wenchuan mainshock, Sichuan, China. Journal of Asian Earth Sciences, 73:306-316. doi: 10.1016/j.jseaes.2013.05.008 Wang G. X., Ding Y., Borcherdt R.,2015. Simulation of acceleration field of the Lushan earthquake (MS7.0, April 20, 2013, China). Engineering Geology, 189:84-97. doi: 10.1016/j.enggeo.2015.02.003 -

下载:

下载: