Assessment of Distribution of Earthquake Emergency Shelters of Community—A Case of Changxindian in Beijing

-

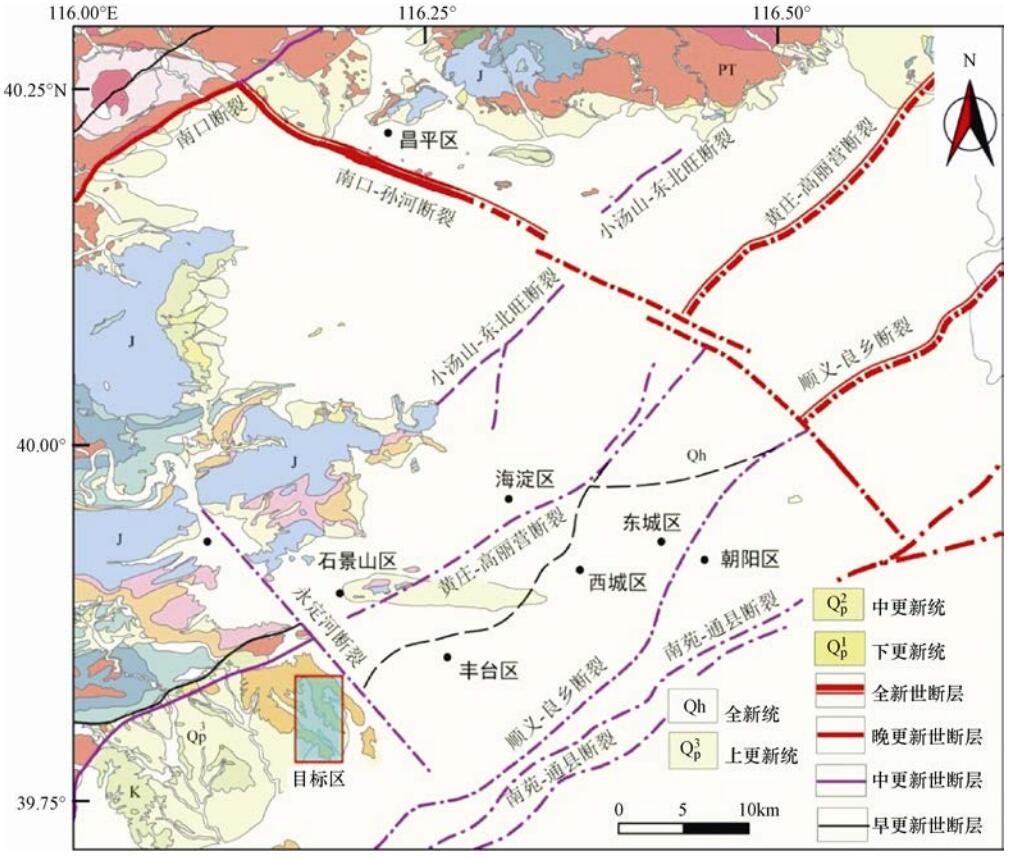

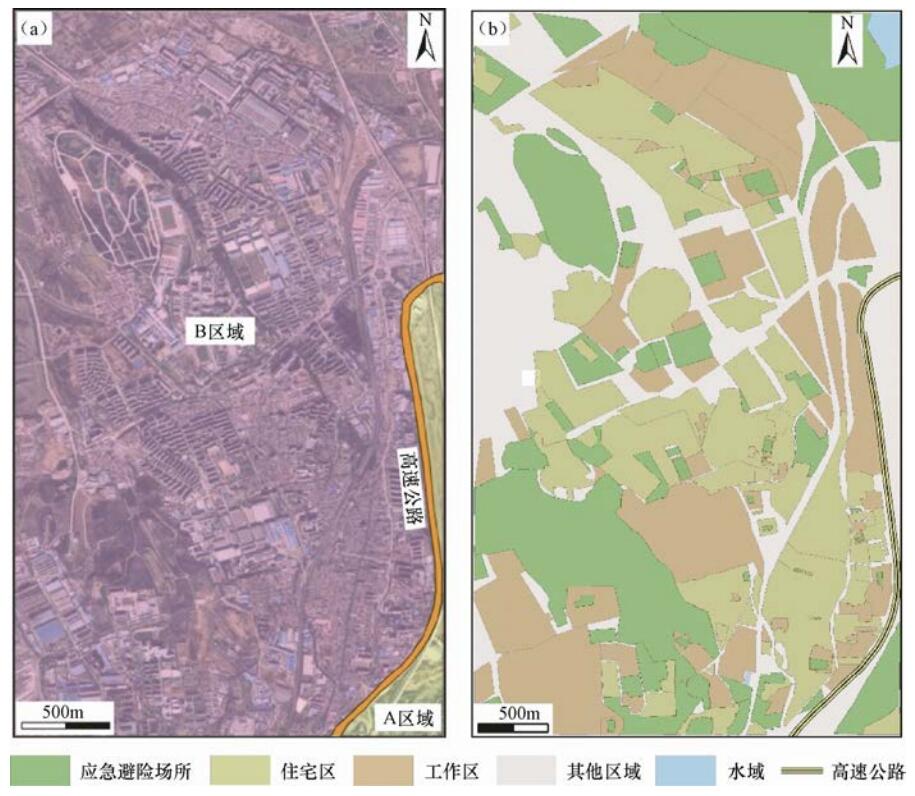

摘要: 社区作为城镇基本单元,也应是防震减灾的基本单元,而针对社区级人口时空差异性分布模型的紧急地震应急避险场所的评价研究,目前却鲜有开展。为此,本文运用地理信息科学中的空间分析技术,采用具有时空差异性的社区人口分布模型,提出了一套评估社区级地震应急避险场所分布合理性的方法,并以此对北京丰台区长辛店地区进行了合理性评估。结果显示在夜晚时间段,研究区内地震应急避险场所完全可以满足区内最大人口避险需求,但在白天工作时间段,部分小区存在地震应急避险场所的需求缺口。因此,建议依据社区实际人口分布规律增强对现有地震应急避险场所的管理,增加其有效面积,并重视新小区的地震应急避险场所规划。Abstract: As the basic unit of the city, the community should be the basic unit of earthquake preparedness and emergency rescue. However, no much research on the evaluation of the actual population distribution characteristics of the community has been conducted before. Here, we propose a method of assessing the rationality of community-level urgent earthquake emergency shelters based on the population distribution model with time and space differences by using spatial technology in geographic information science. Taking the Changxindian area in Fengtai district of Beijing as an example, our results suggest that the present earthquake emergency shelters satisfy the maximum population needs at the night period, but there exists a certain degree of gap between the shelters' capacity and the population density during the working hours at some communities. Therefore, more attention should be paid on the management of effective areas of current earthquake emergency shelters, and constructing more shelters in those new resident communities.

-

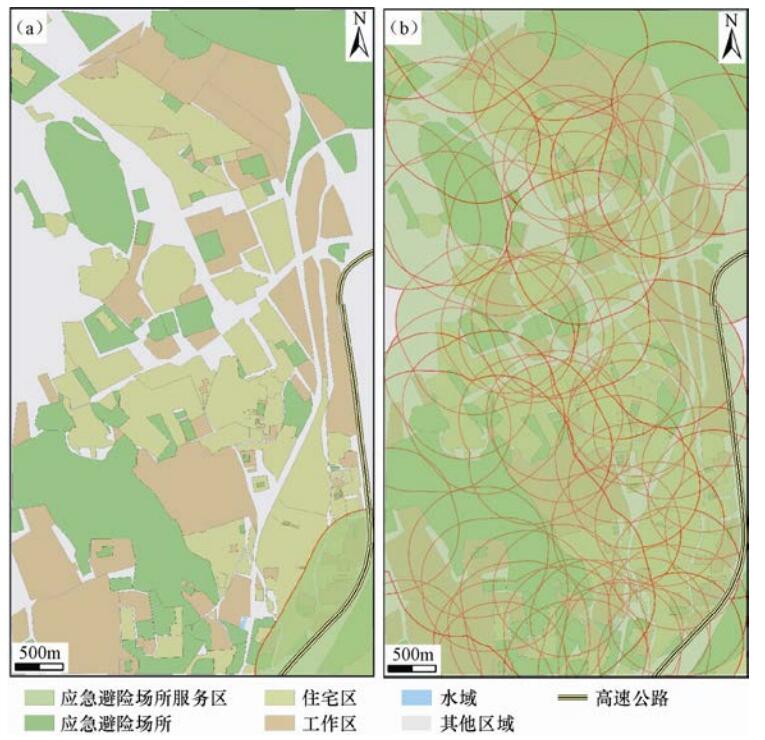

图 7 B区应急避险场所服务区覆盖住宅区和工作区情况(a)及容量不满足服务区人口需求的应急避险场所分布图(b)

Figure 7. (a) Residential area and work area covered by service area of all earthquake emergency shelters in the Area B, (b) residential area and work area covered by service area of earthquake emergency shelters with shortage of capacity in the Area B

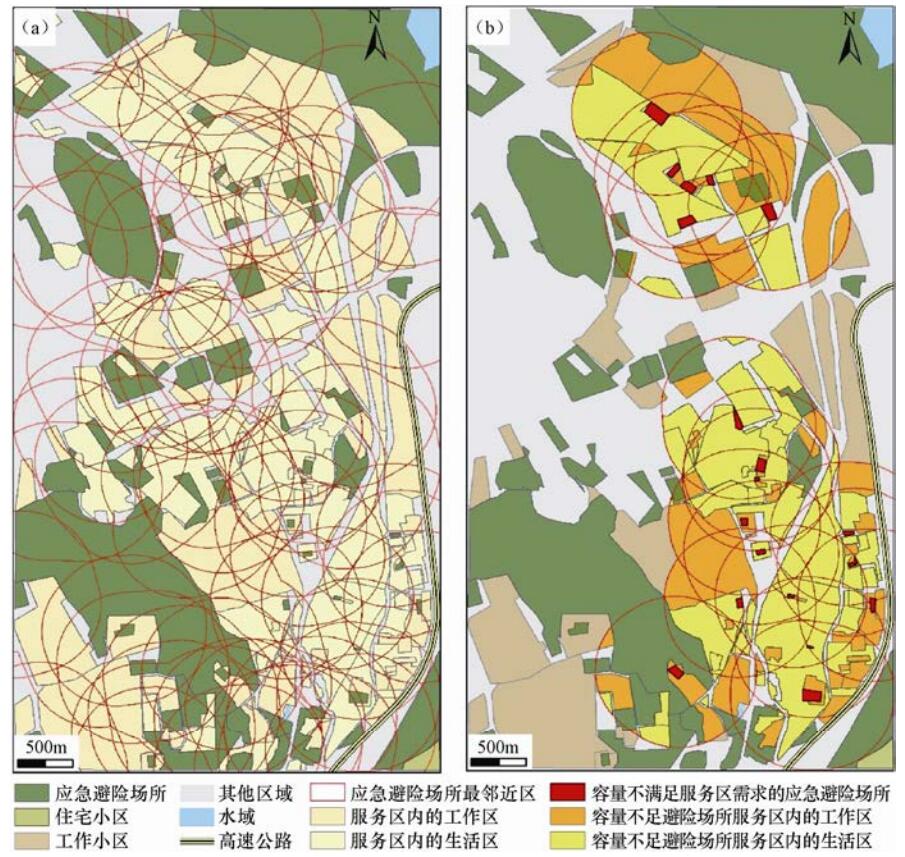

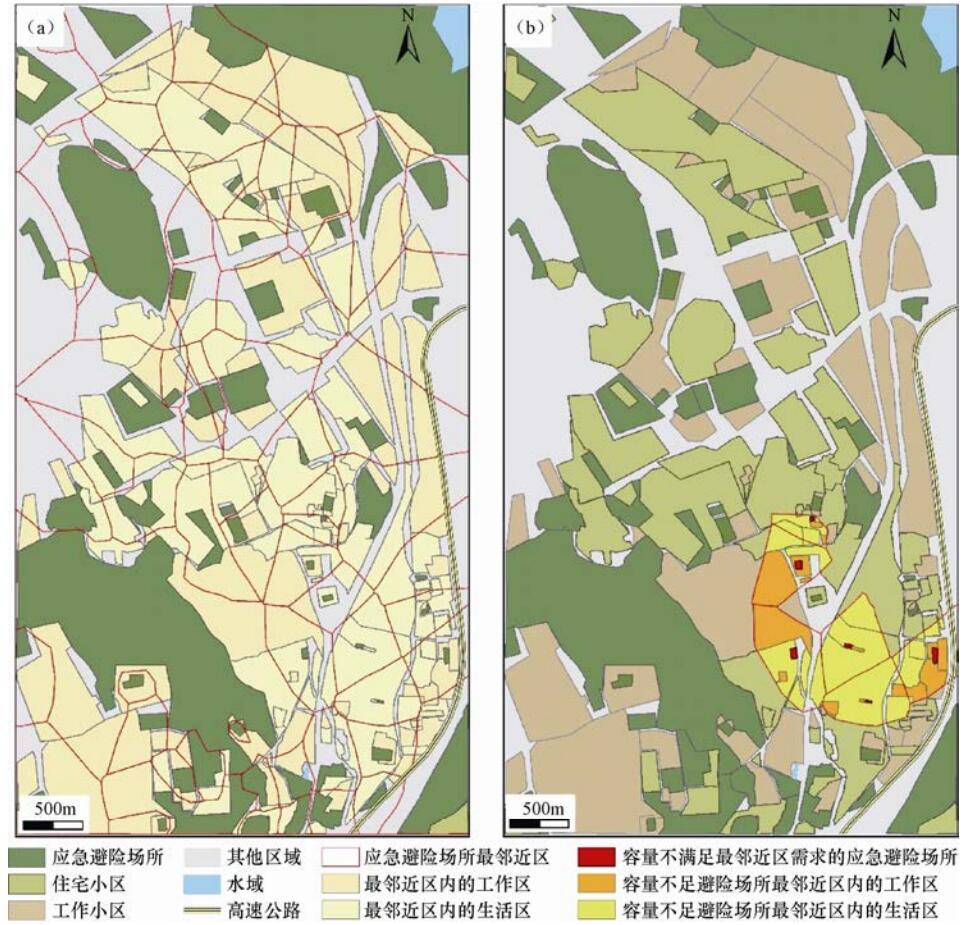

图 8 B区应急避险场所最邻近区覆盖住宅区和工作区情况(a)及容量不满足最邻近区人口需求的应急避险场所分布图(b)

Figure 8. (a) Residential area and working area covered by the nearest neighborhood area of all earthquake emergency shelters in the Area B, (b) residential area and working area covered by the nearest neighborhood area of earthquake emergency shelters with shortage of capacity in the Area B

表 1 容量不满足最邻近区人口需求的地震应急避险场所

Table 1. Earthquake emergency shelters with shortage of capacity to the need in their nearest neighborhood area

应急避险场所名称 类型 面积/m2 容纳量/人 最邻近服务区面积/m2 最邻近服务区最大人口需求/人 应急避险场所需扩充的面积/m2 长辛店二小操场 操场 1070 713 284453 3357 3966 长辛店七小操场 操场 1334 889 84050 2027 1707 长辛店一小操场 操场 1780 1186 303273 1725 809 长铁培训学校空地 空地 4225 2816 272454 3160 516 北京十中分校操场 操场 5685 3790 284625 3953 245 西后街空地 空地 4733 3155 377299 3316 242 注:容纳量根据避险场所的总体面积计算,即容纳量=面积÷1.5m2/人。 -

陈振拓, 李志强, 丁文秀等, 2012.面向防震减灾的人口数据空间化研究——以2007年宁洱地震灾区为例.震灾防御技术, 7(3):273-284. doi: 10.11899/zzfy20120306 陈志芬, 李强, 陈晋, 2010.城市应急避难场所层次布局研究(Ⅱ)——三级层次选址模型.自然灾害学报, 19(5):13-19. http://www.oalib.com/paper/4488554 樊良新, 佟艳, 刘昌华, 2013.城市社区应急避难所评价——以焦作市为例.人文地理, (3):107-113. http://www.cqvip.com/QK/82608X/201303/46458227.html 国家地震局震害防御司, 1995.中国历史强震目录(公元前23世纪-公元1911年).北京:地震出版社. 何宏林, 闵伟, 原口强, 2008.1679年三河-平谷8级地震破裂带的大地切片实验研究.地震地质, 30(1):289-297. https://www.wenkuxiazai.com/doc/55cce9154431b90d6c85c7de-3.html 赖俊彦, 李亦纲, 杜晓霞等, 2015.新建社区的地震应急避难规划研究.震灾防御技术, 10(3):629-638. doi: 10.11899/zzfy20150317 李刚, 马东辉, 苏经宇等, 2006.城市地震应急避难场所规划方法研究.北京工业大学学报, 32(10):901-906. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=hljkjxx201409228 李继东, 周长兴, 荣博, 2008.城市地震应急避难场所的规划建设——以北京市地震应急避难场所为例.北京规划建设, (4):16-21. http://mall.cnki.net/magazine/Article/GHJS200804007.htm 李炜民, 李延明, 谢军飞等, 2007.城市公共绿地应急避险功能中的人口服务辐射能力的研究——以北京市为例.防灾减灾工程学报, 27(2):223-229. http://www.cqvip.com/QK/90562A/200702/24830595.html 李志强, 杨国宾, 李晓丽, 2013.我国地震应急避难场所的现状与思考.中国应急救援, (4):36-42. http://www.cqvip.com/QK/89777X/201304/46560221.html 鲁昭, 项爱枝, 2011.地震应急避难广场规划探讨——以旺苍为例.震灾防御技术, 6(3):326-334. doi: 10.11899/zzfy20110313 毛夏, 徐蓉蓉, 李新硕等, 2010.深圳市人口分布的细网格动态特征.地理学报, 65(4):443-453. doi: 10.11821/xb201004006 施小斌, 2006. 城市防灾空间效能分析及优化选址研究. 西安: 西安建筑科技大学. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=degree&id=Y970274 苏幼坡, 刘瑞兴, 2004.城市地震避难所的规划原则与要点.灾害学, 19(1):87-91. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zhx200401019 汪素云, 吴戈, 时振梁等, 1998.中国近代地震目录(公元1912年-1990年, MS ≥ 4.7)》简介.中国地震, 14(3):83-87. 吴健生, 郎琨, 彭建等, 2015.城市防灾避险功能的空间差异性评价——以深圳市经济特区为例.城市规划, 39(6):37-42. doi: 10.11819/cpr20150606a 熊焰, 梁芳, 乔永军等, 2014.北京市地震应急避难场所减灾能力评价体系的研究.震灾防御技术, 9(4):921-931. doi: 10.11899/zzfy20140421 徐杰, 计凤桔, 2015.渤海湾盆地构造及其演化.北京:地震出版社. 徐锡伟, 于贵华, 冉勇康等, 2015.中国城市活动断层概论.北京:地震出版社. 杨文斌, 韩世文, 张敬军等, 2004.地震应急避难场所的规划建设与城市防灾.自然灾害学报, 13(1):126-131. https://www.wenkuxiazai.com/doc/c7a46687caaedd3382c4d30d.html 姚清林, 1997.关于优选城市地震避难场地的某些问题.地震研究, 20(2):244-248. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DBDX806.024.htm 袁海红, 高晓路, 戚伟, 2016.城市地震风险精细化评估——以北京海淀区为例.地震地质, 38(1):197-210. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-DZDZ201601015.htm 张灿强, 张彪, 李文华等, 2012.北京城区绿地防灾避险功能评估.地理研究, 31(12):2301-2309. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dlyj201212017 张丽梅, 许倩英, 胡志良, 2005.天津市避难场所人均用地指标取值研究.城市, (3):30-32. http://mall.cnki.net/magazine/Article/CSHI200503010.htm 张勤, 高亦飞, 高娜等, 2009.城镇社区地震应急能力评价指标体系的构建.灾害学, 24(3):133-136. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zhx200903027 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2008. GB 21734-2008地震应急避难场所场址及配套设施. 北京: 中国标准出版社. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 中国国家标准化管理委员会, 2015. GB 18306-2015中国地震动参数区划图. 北京: 中国标准出版社. 中华人民共和国建设部, 2007. GB 50413-2007城市抗震防灾规划标准. 北京: 中国建筑工业出版社. 周天颖, 简甫任, 2001.紧急避难场所区位决策支持系统建立之研究.水土保持研究, 8(1):17-24. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-OGSJ200012001004.htm Freire S., Aubrecht C., 2012. Integrating population dynamics into mapping human exposure to seismic hazard. Natural Hazards and Earth System Science, 12(11):3533-3543. doi: 10.5194/nhess-12-3533-2012 Turkstra C., 1977. Seismic risk and engineering decisions. Earth-Science Reviews, 13(3):303-304. doi: 10.1016/0012-8252(77)90018-6 都市緑化技術開発機構, 公園緑地防災技術共同研究会, 2000. 防災公園技術ハンドブック. 東京: 株式会社環境コミュニケーションズ. -

下载:

下载: