Study on Attenuation Law of Co-seismic Deformation Waves Based on Instruments

-

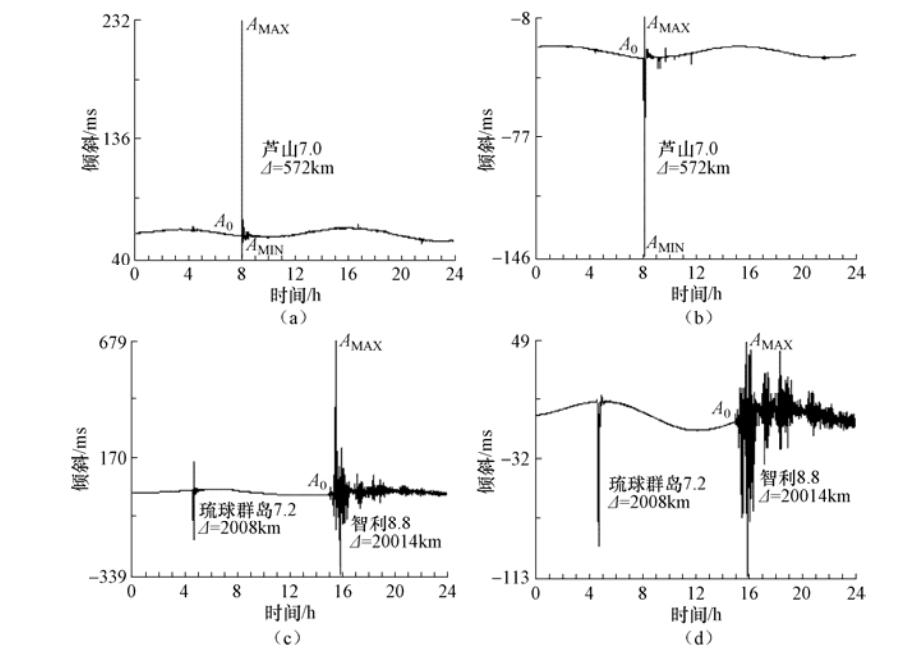

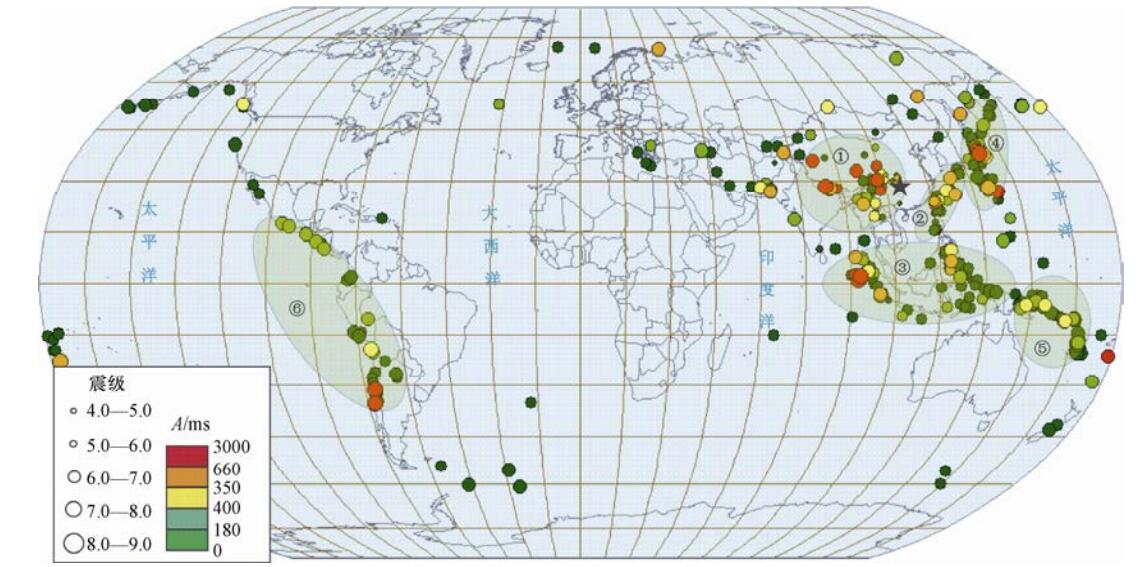

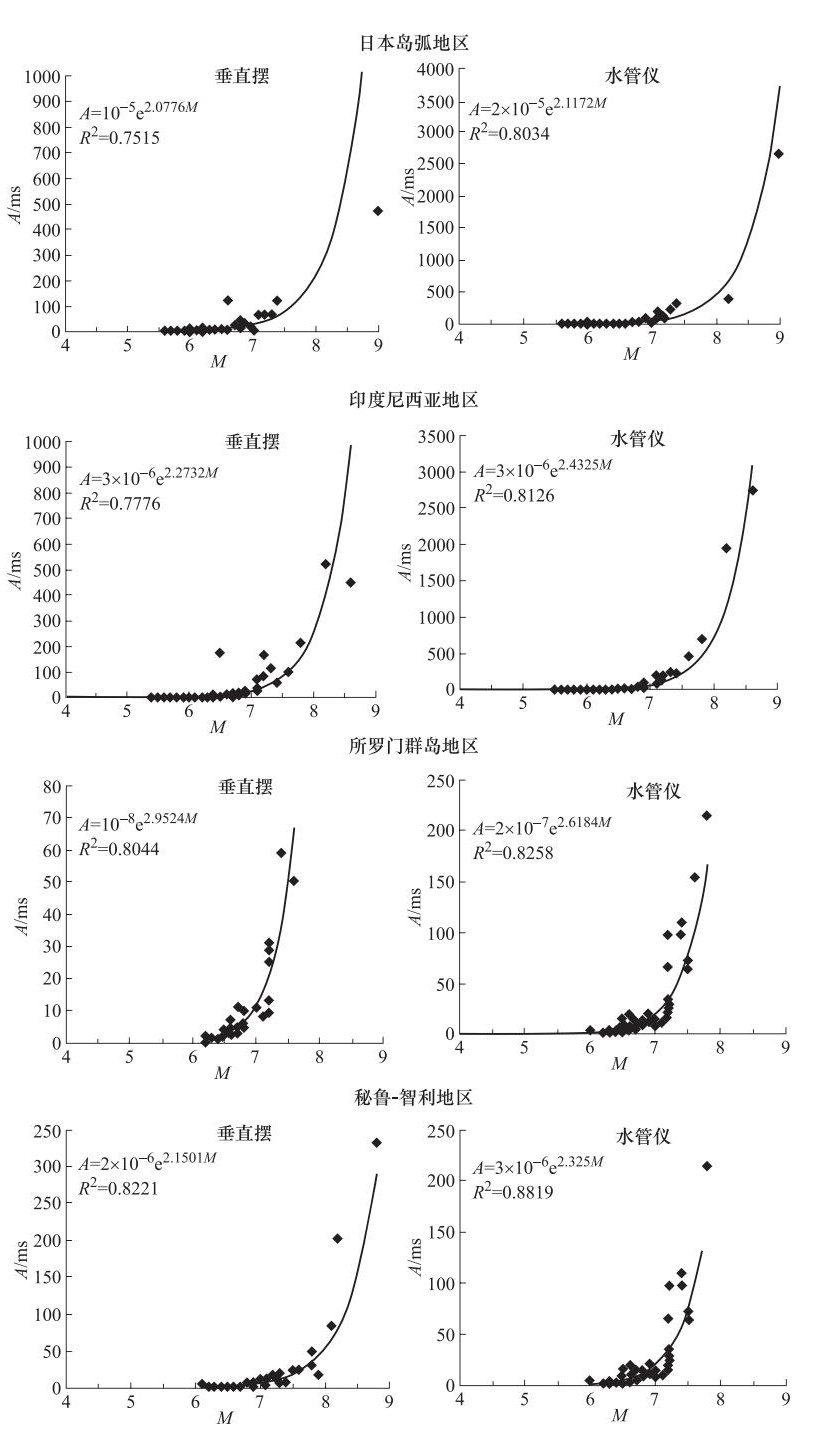

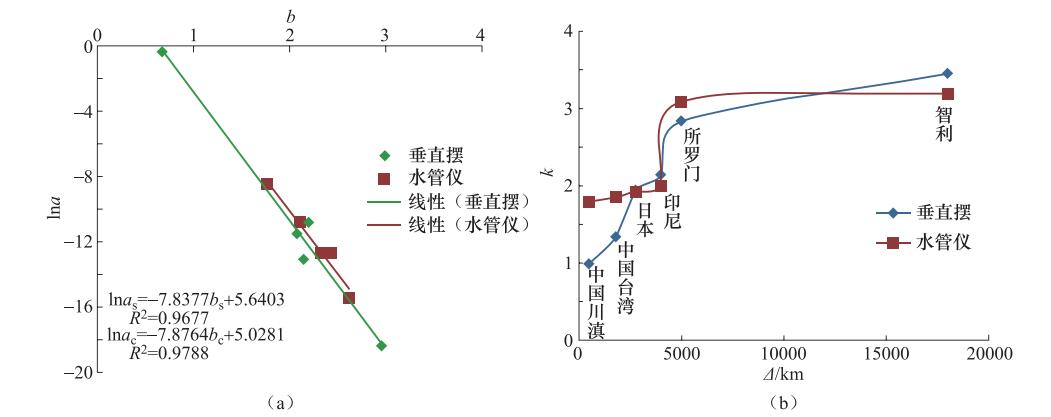

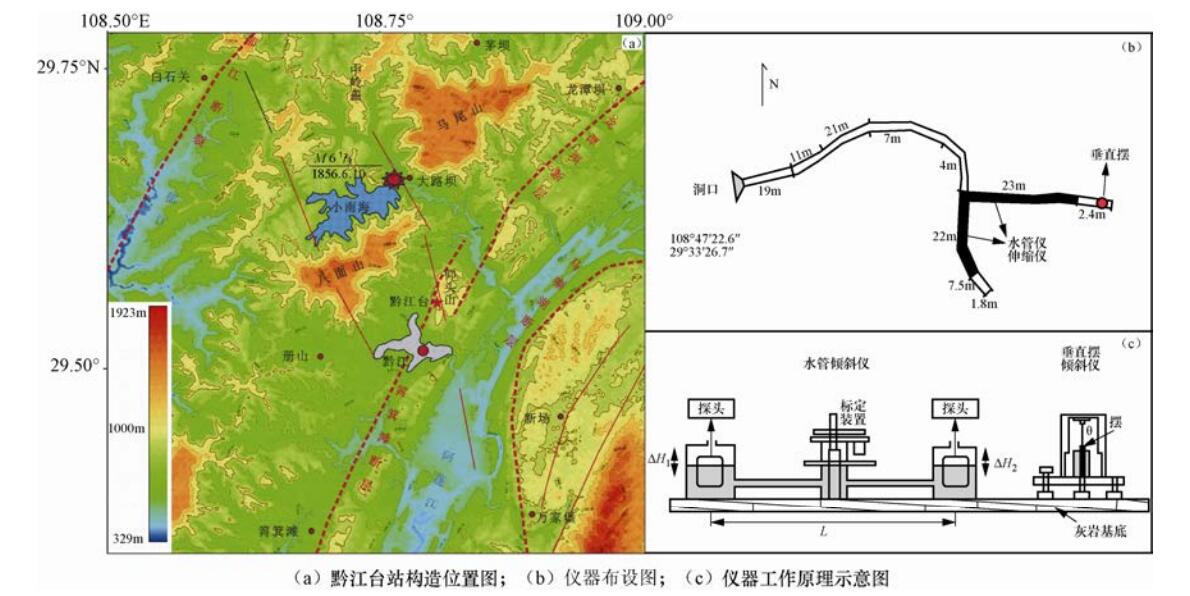

摘要: 基于黔江台2套倾斜仪记录到的442次同震形变波,对比分析其波谱特征,分区域统计其振幅A与震级M的关系。研究发现:①垂直摆的震动周期和阻尼系数均较小,其波谱信息记录较丰富,适合波谱的时频分析;水管仪的基线较长,阻尼系数较大,抗干扰能力较强,其振幅记录较稳定,适合能量衰减分析;②垂直摆与水管仪的A-M关系均呈指数关系,随着震中距的增加,曲线的拟合程度增强,且指数系数b与lna呈负线性相关;③衰减因子k是用来量化同震形变波能量衰减的主要系数,它随着震中距(△≤6000km)增加而增大,且各区域的衰减因子具有一定规律性,对后期建立巨大远震触发型地震模型及其参数设置具有一定指示意义。Abstract: For 442 co-seismic deformation waves recorded by two sets of inclinometers in Qianjiang station, we conducted comparison and analysis on the spectrum features, and the statistics relationship between amplitude A and magnitude M. The results are as follows:① Vertical pendulous, with smaller vibration period and damping coefficient, which can record abundant spectral information, is suitable for the time-frequency analysis for spectrum. Water-tube tilt, with longer baseline, bigger damping coefficient, and higher anti-interference capacity, which amplitude record is relatively stable, is suitable for analysis of energy attenuation. ② The amplitude-magnitude relationship is exponential, and the fitting degree of A-M curve increases with the epicenter distance. Whereas the index coefficient b is inversely proportional with the lna. ③ The coefficient (k) is the main factor used to quantify the energy attenuation of co-seismic deformation waves, and the earthquakes in different areas are with different attenuation coefficients that increase with the epicenter distance (△ ≤ 6000km). The above results are of significance for constructing model of the earthquake induced by huge earthquake, as well as for determining its parameter settings.

-

表 1 不同研究区域振幅

Table 1. Amplitude-magnitude relationship in different study regions

地区 构造环境 △/km Mic Nc/个 Mis Ns/个 中国川滇地区及邻区 板块挤压环境 约600 4 56 4 48 中国东海-中国台湾地区 板块俯冲环境 约1800 5.1 29 5.2 25 日本岛弧地区 板块俯冲环境 约2800 5.6 58 5.6 62 印度尼西亚地区 板块挤压环境 约4000 5.4 68 5.5 67 所罗门群岛地区 板块挤压环境 约5000 6 29 6 44 秘鲁-智利地区 板块俯冲环境 约18000 6.2 36 6.2 31 注:△为震中距;Mi为最小震级;N为地震记录数;c表示垂直摆;s表示水管仪。 表 2 不同研究区域的拟合参数

Table 2. The fitting parameters in different tectonic regions

区域 ln $ {{a}_{\text{c}}}$ bc Rc2 kc $ \text{ln}{{a}_{\text{s}}}$ bs Rs2 ks 中国川滇及邻区 -0.37 0.68 0.29 0.98 -8.52 1.78 0.76 1.79 中国台湾-中国东海 -10.82 2.20 0.62 1.34 -10.82 2.11 0.75 1.85 日本岛弧 -11.51 2.08 0.75 1.93 -10.82 2.12 0.80 1.92 印度尼西亚 -12.72 2.27 0.78 2.14 -12.72 2.43 0.81 2.01 所罗门群岛 -18.42 2.95 0.80 2.84 -15.42 2.62 0.83 3.09 秘鲁-智利 -13.12 2.15 0.82 3.44 -12.72 2.33 0.88 3.20 注:a、b为拟合参数;R2为拟合方差;k为衰减因子;c表示垂直摆;s表示水管仪。 -

蔡骞, 2013.伸缩仪和水管仪测试与实验研究.武汉:中国地震局地震研究所, 1-53. http://mall.cnki.net/magazine/Article/WLSL201303004.htm 曹喜, 董海龙, 张彩艳等, 2014.嘉峪关水管倾斜仪观测资料映震能力分析.地震地磁观测与研究, 35(3-4):174-177. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzdcgcyyj201403028 崔庆谷, 杨星, 杨跃文, 2014.水管仪、垂直摆及水平摆高频段记录数据差异的对比.大地测量与地球动力学, 34(4):175-178. http://www.oalib.com/paper/4322576 方宏芳, 刘序俨, 张凯, 2010.漳州地震台伸缩仪和体应变仪同震响应分析.地震研究, 33(3):287-291. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzyj201003008 冯德益, 聂永安, 郭瑞芝等, 1993.构造波及其在地震预报中的应用.地壳形变与地震, 13(1):1-9. http://www.cqvip.com/QK/95685X/199301/1008544.html 冯德益, 吴国有, 陈化然等, 1994.地震波动力学特征变化指标在短期地震预报中的应用.地震, (1):12-22. http://www.cqvip.com/QK/92280X/199401/1308671.html 公茂盛, 谢礼立, 章文波, 2003.地震动输入能量衰减规律的研究.地震工程与工程振动, 23(3):15-24. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzgcygczd200303003 李宏男, 孙立晔, 2001.地震面波产生的地震动转动分量研究.地震工程与工程振动, 21(1):15-23. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzgcygczd200101003 刘琦, 张晶, 晏锐等, 2013.高采样率四分量钻孔应变同震响应分析.中国地震, 29(1):57-67. http://www.cqvip.com/QK/95750X/201301/45872294.html 吕品姬, 陈志遥, 赵斌等, 2010.定点倾斜观测映震能力综述.大地测量与地球动力学, 30(S2):50-56. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dkxbydz2010z2012 牛安福, 张晶, 吉平, 2005.强地震引起的同震形变响应.内陆地震, 19(1):1-7. http://www.cqvip.com/QK/97898X/200501/16012632.html 牛安福, 吉平, 高福旺等, 2006.印尼强地震引起的同震形变波.地震, 26(1):131-137. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=diz200601018 邱永平, 2011.宁波台动水位与垂直摆对印尼8.9和日本9.0级地震的同震响应.国际地震动态, (4):28-33. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HDKD200901007.htm 吴利军, 冯琼松, 张波, 2016.体应变地震波最大振幅与地震震级和震中距的统计关系探讨.震灾防御技术, 11(3):592-599. doi: 10.11899/zzfy20160315 吴艳霞, 2005. VS新型垂直摆倾斜仪的研究. 武汉: 武汉理工大学, 1-58. 熊先保, 林立峰, 杨婕, 2013.水管倾斜仪与摆式倾斜仪抗干扰能力分析.华南地震, 33(2):34-40. http://d.wanfangdata.com.cn/Periodical_hndz201302004.aspx 杨玲英, 崔庆谷, 毛先进等, 2012.云龙地震台水管倾斜仪与水平摆倾斜仪同震响应对比分析.地震研究, 35(1):48-52. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzyj201201009 杨跃文, 刘冰冰, 秦嘉政等, 2010.丽江台水管仪频谱分析及同震震后效应研究.防灾减灾学报, 26(1):61-65. http://www.cqvip.com/QK/98587A/201001/33515134.html 张利兵, 刘仕锦, 阳光等, 2013.姑咱台和乡城台VS型垂直摆倾斜仪对比分析.四川地震, (4):25-31. http://www.cqvip.com/QK/92061X/201304/48064782.html 张致伟, 程万正, 阮祥, 2008.用SSY伸缩仪资料研究巨大远震引起的振荡波及谱.大地测量与地球动力学, 28(5):27-33. http://www.oalib.com/paper/4512164 Uang C. M., Bertero V. V., 1990. Evaluation of seismic energy in structures. Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 19(1):77-90. -

下载:

下载: