Variation Characteristics of Long Period Gravity Field in Southwestern Tianshan

-

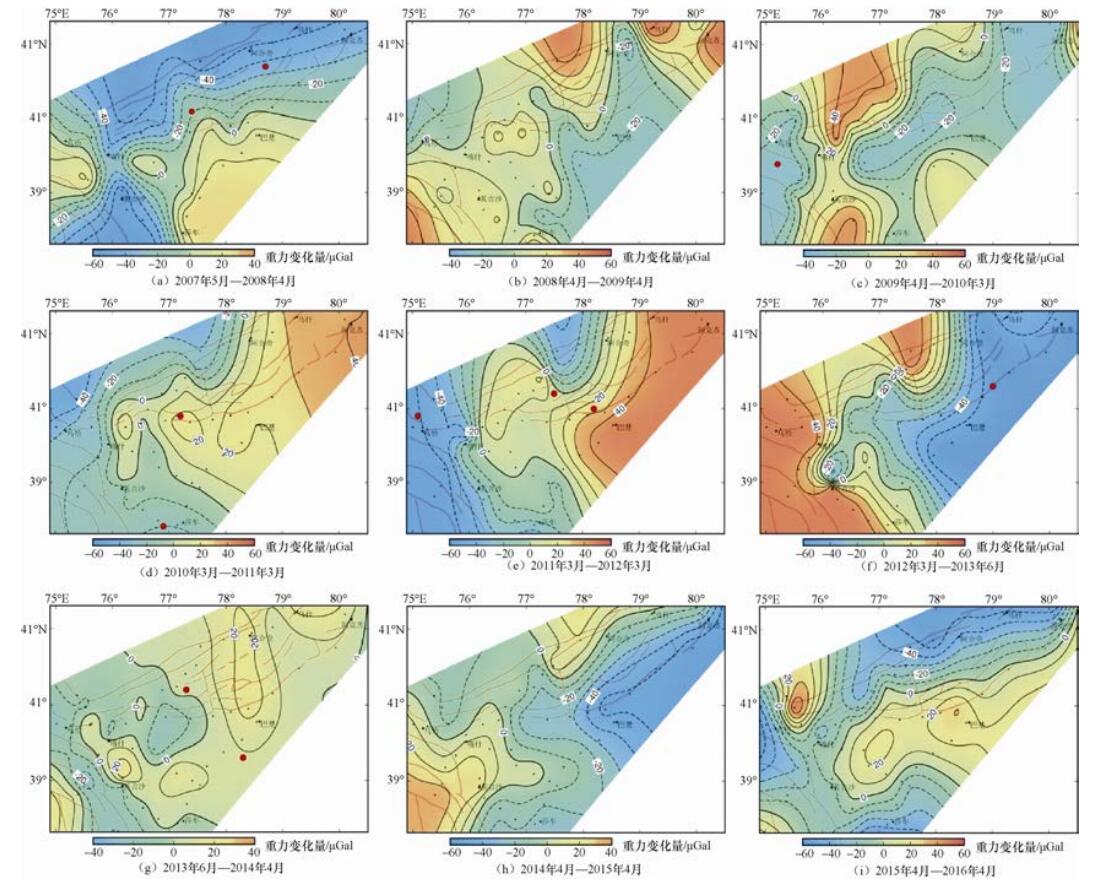

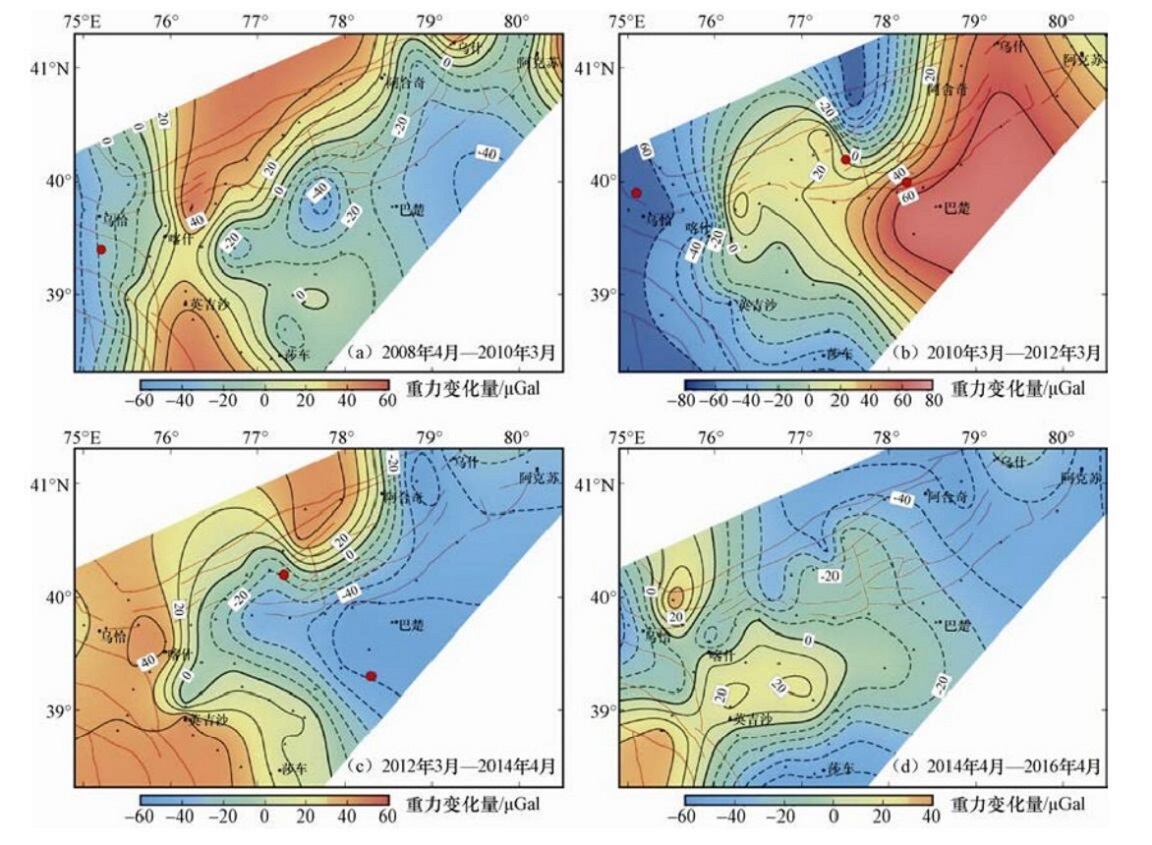

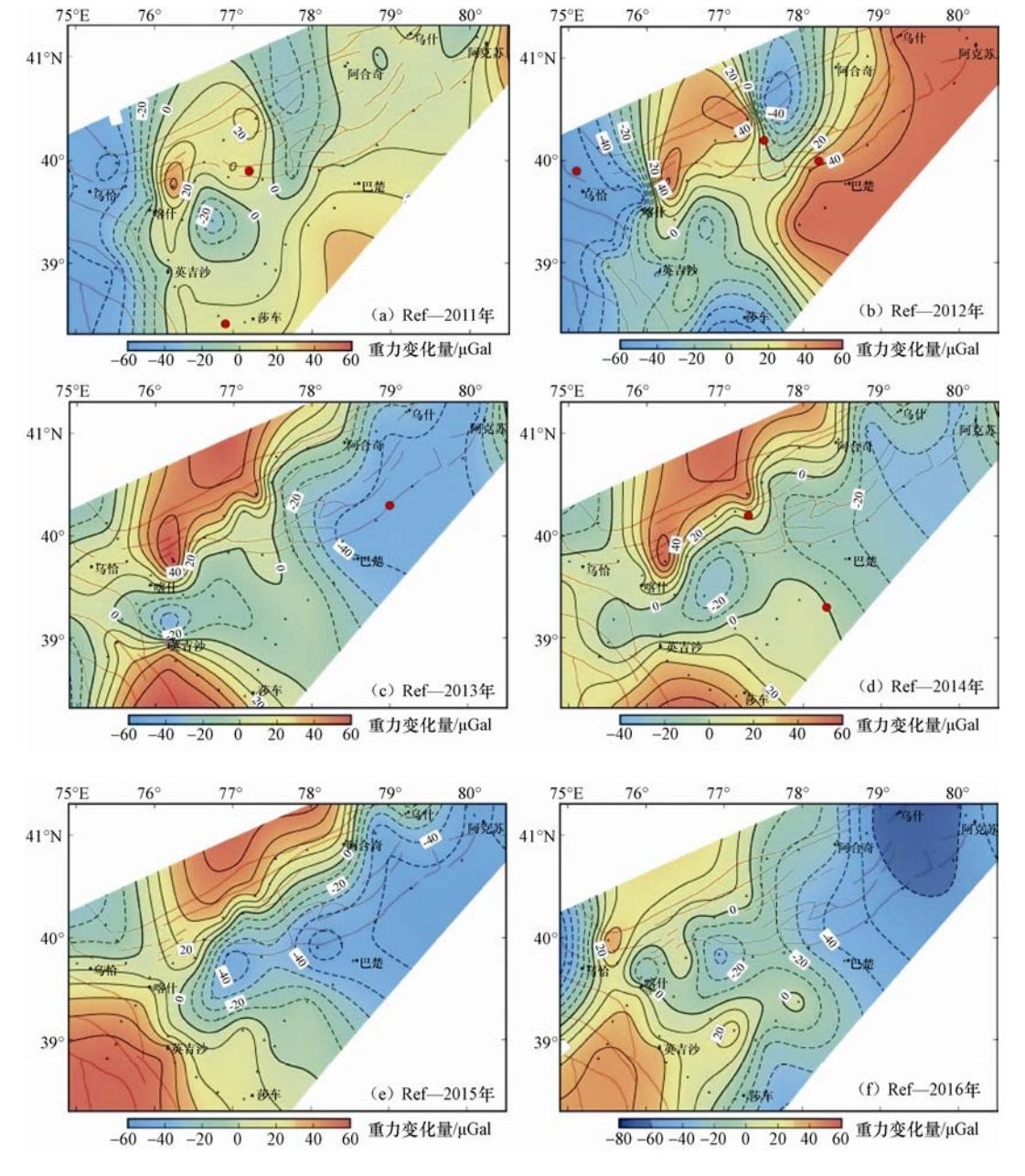

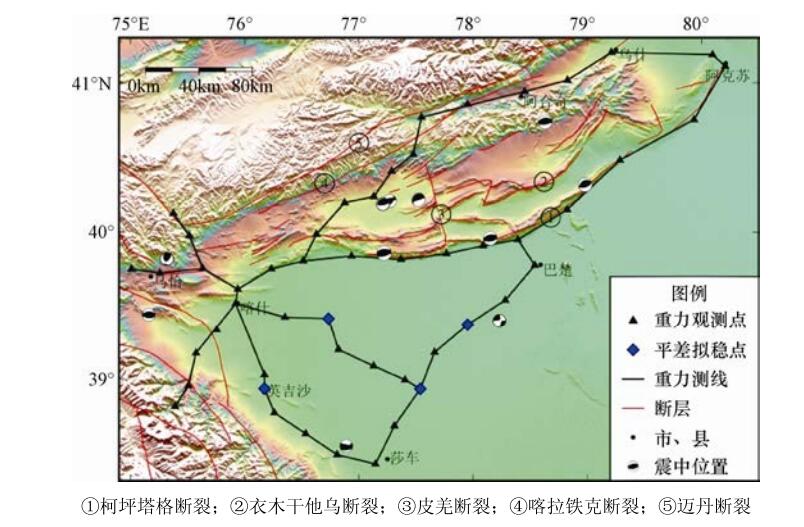

摘要: 利用西南天山地区2007至2016年共20期流动重力观测资料,分析该地区一年、两年尺度和累积重力变化特征,探讨区域构造活动、地震孕育发生与重力场变化特征的关系。结果表明:西南天山地区迈丹断裂带、柯坪塔格断裂带等大型断裂带影响该区域的重力场分布,使该地区较多出现NEE向的重力梯度分布特征。塔里木盆地和西南天山重力变化有明显的差异性,2个不同的构造块体在重力分布上呈现相对反向变化,塔里木盆地和西南天山地区的重力变化界线不在塔里木盆地边缘的山前地带,而较多出现在柯坪推覆体中北缘地带。西南天山地区的地震大部分发生在重力正值变化区域的零线附近,震中及附近地区重力异常分布与构造特征有较好的一致性。在活动断裂带附近同时出现重力变化零线以及与断裂走向一致的重力变化高梯度带,可作为中短期前兆异常。Abstract: By using the 20-year data observed from 2007 to 2016, we analyzed the gravitational variations characteristics of in one and two year scale in the southwestern Tianshan area, in order to study the relationship between gravitational field changes to structural features, generation and occurrence of earthquakes. Our results show that the regional faults such as Maidan fault and Kepingtage fault, have great effect on the gravitational field distribution in southwestern Tianshan area, resulting in the preferred NEE direction of gravitational gradient distribution. There exists obvious difference of gravitational change between northwestern Tianshan and Tarim basin, in which the two different structural blocks have opposite changes in gravitational field. The boundary of gravitational change between Tarim basin and southwestern Tianshan mostly lays on the middle-north part of Keping nappe instead of in the edge of Tarim basin. There exists a consistency between gravitational anomalies and structural distribution where the earthquakes in the southwestern Tianshan area mainly along the positive gravity change zone with near zero line. Such local anomalies can be taken as the mediate-short term precursor of earthquakes in the region.

-

Key words:

- Southwestern Tianshan /

- Mobile gravity /

- Gravitational anomaly

-

表 1 西南天山地区5级以上地震(2007—2016年)

Table 1. Earthquakes with M≥5.0 in southwestern Tianshan (from 2007 to 2016)

发震时间 经度/°E 纬度/°N 震级/M 震源深度/km 地点 2009年2月20日 78.7 40.7 5.2 6 柯坪县 2009年4月22日 77.4 40.1 5.0 7 阿图什市 2011年1月1日 75.2 39.4 5.1 10 乌恰县 2011年8月11日 77.2 39.9 5.8 8 阿图什市、伽师县交界 2011年2月1日 76.9 38.4 5.2 10 莎车县 2012年6月1日 75.1 39.9 5.0 7 乌恰县 2012年8月11日 78.2 40.0 5.2 9 阿图什市 2013年3月11日 77.5 40.2 5.2 8 阿图什市 2013年2月1日 79.0 40.3 5.3 9 柯坪县 2014年7月9日 78.3 39.3 5.1 8 麦盖提县 2015年1月10日 77.3 40.2 5.0 10 阿图什市 -

艾力夏提·玉山, 刘代芹, 李杰等, 2014.新疆南天山地区重力场动态变化特征研究.内陆地震, 28(2):176-181. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LLDZ201402012.htm 陈杰, 丁国瑜, Burbank D. W.等, 2011.中国西南天山山前的晚新生代构造与地震活动.中国地震, 17(2):134-155. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGZD200102003.htm 陈建波, 2008. 新疆地震构造特征研究. 兰州: 中国地震局兰州地震研究所, 1-122. 陈石, 祝意青, 蒋长胜等, 2011.新疆于田MS7.3地震前重力场变化的质源体特征.地震地磁观测与研究, 32(5):1-8. https://www.cs.cmu.edu/afs/cs.cmu.edu/project/cmt-40/Nice/Transfer/Chinese/wikilex-20070908-zh-en.txt 陈运泰, 顾浩鼎, 卢造勋, 1980.1975年海城地震与1976年唐山地震前后的重力变化.地震学报, 2(1):21-31. http://mall.cnki.net/magazine/Article/DZXB198001001.htm 邓起东, 冯先岳, 张培震等, 2000.天山活动构造.北京:地震出版社, 1-399. 董云书, 2010. 西南天山阔克萨勒岭地区蛇绿岩中的基性岩岩石学和地球化学研究. 北京: 中国地质大学(北京), 10-11. 贾民育, 詹洁晖, 2000.中国地震重力监测体系的结构与能力.地震学报, 22(4):360-367. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZXB200004003.htm 刘代芹, 李杰, 王晓强等, 2014.新疆及邻近地区重力场变化特征研究.地震工程学报, 36(2):331-337. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-ZBDZ201402020.htm 刘启元, 陈九辉, 李顺成等, 2000.新疆伽师强震群区三维地壳上地幔S波速度结构及其地震成因的探讨.地球物理学报, 43(3):356-365. http://manu39.magtech.com.cn/Geophy/CN/abstract/abstract3707.shtml 闵伟, 宋方敏, 韩竹军等, 2006.柯坪塔格断裂西段古地震初步研究.地震地质, 28(2):234-244. http://mall.cnki.net/magazine/article/DZDZ200602006.htm 沈军, 陈建波, 王翠等, 2006.2003年2月24日新疆巴楚-伽师6.8级地震发震构造.地震地质, 28(2):205-212. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dzdz200602004 王晓强, 李杰, 朱治国等, 2007.伽师及其邻近地区重力场动态演化特征初步分析.内陆地震, 21(3):213-217. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-LLDZ200703004.htm 于湘伟, 雷建设, 石耀霖等, 2010.西南天山地区的地震重定位与活动性分析.中国科学院研究生院学报, 27(3):350-355. http://www.cqvip.com/QK/97442X/201003/36088199.html 祝意青, 胡斌, 张永志, 1999.永登5.8级地震前后的重力场动态图像特征研究.地壳形变与地震, 19(1):71-77. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DKXB901.010.htm 祝意青, 江在森, 陈兵等, 2001a.南北地震带和青藏块体东部重力场演化与地震特征.中国地震, 17(1):56-69. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=zgdz200101007 祝意青, 陈兵, 张希等, 2001b.景泰5.9级地震前后的重力变化研究.中国地震, 17(4):356-363. http://mall.cnki.net/magazine/Article/DZXB1992S1014.htm 祝意青, 胡斌, 朱桂芝等, 2003.河西地区重力场及其动态演化特征.大地测量与地球动力学, 23(4):44-48. http://www.cqvip.com/QK/95685A/200304/8718488.html 祝意青, 李铁明, 郝明等, 2016.2016年青海门源MS6.4地震前重力变化.地球物理学报, 59(10):3744-3752. doi: 10.6038/cjg20161019 Allen M. B., Vincent S. J., Wheeler P. J., 1999. Late Cenozoic tectonics of the Kepingtage thrust zone:Interactions of the Tien Shan and Tarim Basin, Northwest China. Tectonics, 18(4):639-654. doi: 10.1029/1999TC900019 Fu G. Y., Sun W. K., 2008. Surface coseismic gravity changes caused by dislocations in a 3-D heterogeneous earth. Geophysical Journal International, 172(2):479-503. doi: 10.1111/gji.2008.172.issue-2 Okubo S., 1991. Potential and gravity changes raised by point dislocations. Geophysical Journal International, 105(3):573-586. doi: 10.1111/gji.1991.105.issue-3 Sun W., 2004. Short note:Asymptotic theory for calculating deformations caused by dislocations buried in a spherical earth-gravity change. Journal of Geodesy, 78(1-2):76-81. -

下载:

下载: