The Characteristics of the Tangdong Fault Revealed by Shallow Seismic Survey

-

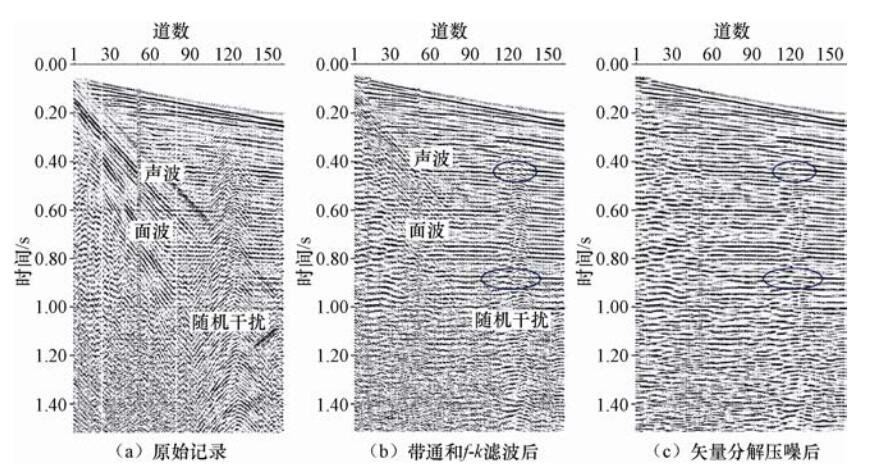

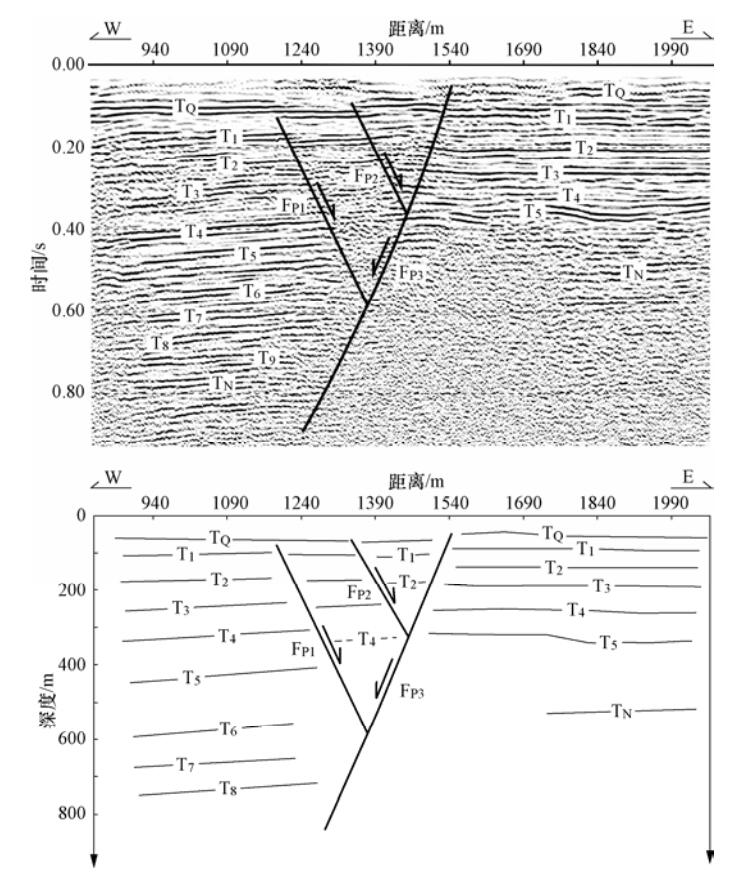

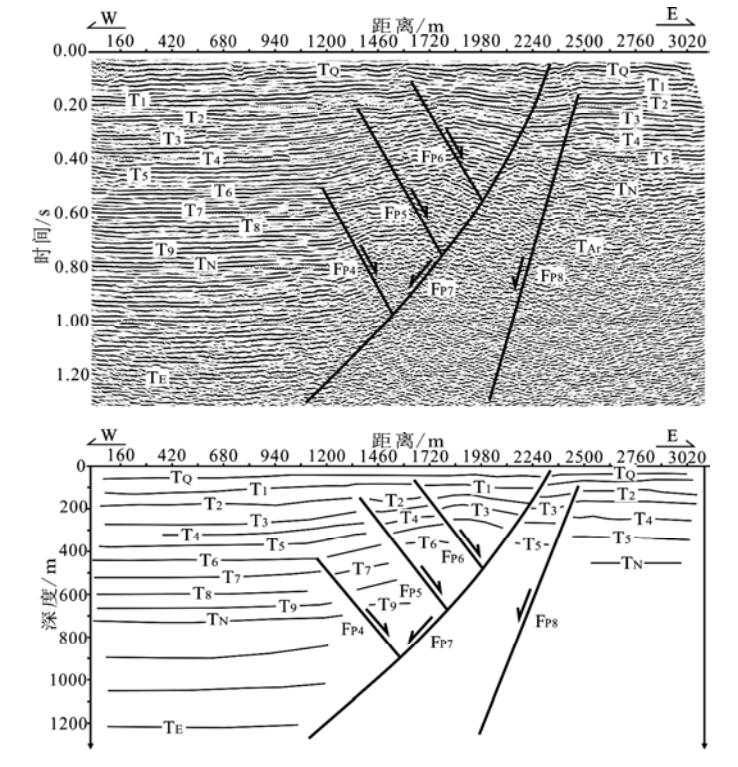

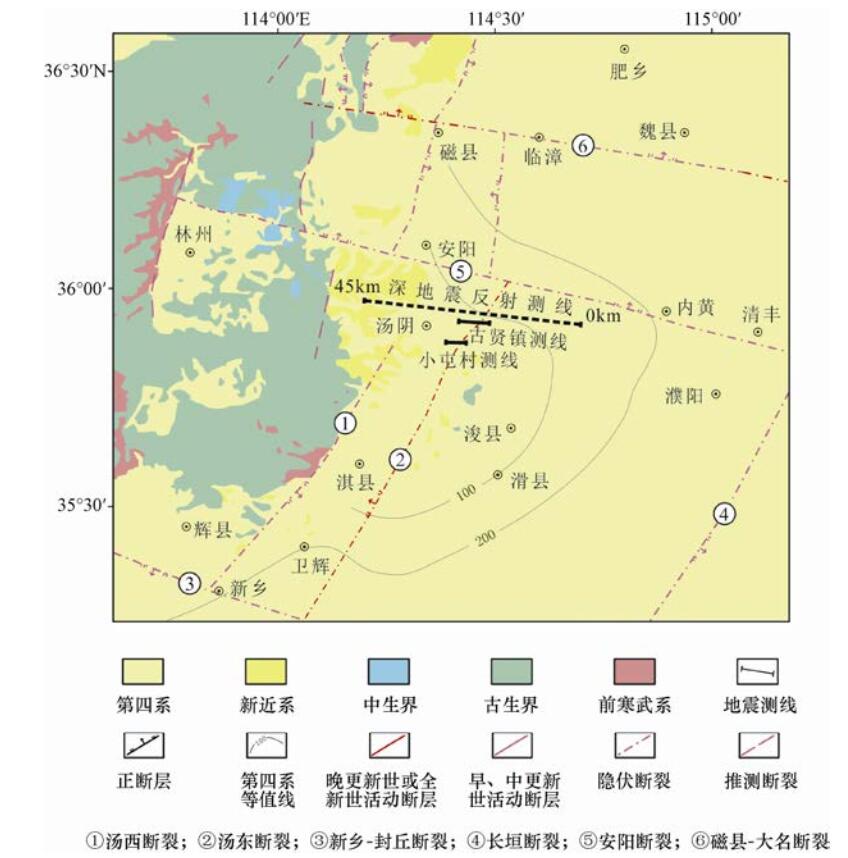

摘要: 汤东断裂是汤阴地堑的东界断裂,也是太行山山前一条重要的隐伏活动断裂。为了查明汤东断裂的产状、性质及其浅部构造特征,跨断裂开展了高分辨率浅层地震剖面探测,获得了高信噪比的浅层地震反射波叠加剖面。本文根据浅层地震剖面结果并结合研究区地质资料和已有深地震探测成果,对汤东断裂的浅部构造特征进行了分析和讨论。结果表明:汤东断裂为1条走向NNE、倾向NWW的铲型正断层,其浅部表现为由2—3条断层组成的Y字形构造,并错断了埋深约30—50m第四纪地层,断裂向下延伸至上地壳底部,属晚第四纪以来的隐伏活动断裂。汤东断裂两侧新生代沉积差异明显,断裂上升盘内黄隆起一侧,新生代沉积层较薄,其底界埋深约480m,下降盘汤阴地堑一侧,沉积了巨厚的新生代地层。研究结果为确定汤东断裂位置、评价断裂的活动性提供了基础资料。Abstract: The Tangdong fault is the eastern border fault of the Tangying graben and is an important buried active fault in the front of Taihang mountain. To investigate the occurrences, properties and shallow tectonic features of the Tangdong fault, we completed high resolution shallow seismic profiles with crossing the fault and obtain the shallow seismic reflection stacked profiles which have higher signal-noise ratio. Based on the results and combined it with the geological date and deep seismic explored result, we analyzed and discussed the shallow structures features of Tangdong fault. Our results show that the Tangdong fault is a NNE trending and NWW dipping spade shaped normal fault. In the shallow position the Tangdong fault show "Y" structure which consist of 2 to 3 faults. The Tangdong fault disrupts 30-50m Quaternary strata in shallow part, and extends to bottom of upper crust in deep part. Therefore it is a buried active faults in the late Quaternary period. There exists remarkble difference in Cenozoic strata on both sides of the fault. The Cenozoic strata is thin on the side of Neihuang uplift of the fault upthrown block, and its bottom buries in about 480m. The Cenozoic strata is thick on the side of Tangying graben of the fault downthrown block. In this study, the location of Tangdong fault was determined, and the evaluation of the fault activity was provided.

-

Key words:

- Tangyin graben /

- Tangdong fault /

- Shallow seismic reflection profile /

- Fault activity

-

图 5 古贤镇测线反射叠加时间剖面和深度解释剖面图(刘保金等,2012)

Figure 5. Stacked section and depth profile of the shallow seismic reflection in the Guxian town line(Liu et al., 2012)

-

邓起东, 卢造勋, 杨主恩, 2007.城市活动断层探测和断层活动性评价问题.地震地质, 29(2):189-200. http://mall.cnki.net/magazine/Article/DZDZ200702000.htm 酆少英, 龙长兴, 高锐等, 2010.高分辨折射和浅层反射地震方法在活断层探测中的联合应用.地震学报, 32(6):718-724. http://www.wanfangdata.com.cn/details/detail.do?_type=perio&id=dizhen201006009 高战武, 吴昊, 李光涛等, 2014.太行山山前断裂带中北段晚第四纪活动性研究.震灾防御技术, 9(2):159-170. doi: 10.11899/zzfy20140201 韩慕康, 赵景珍, 1980.河南汤阴地堑的地震地质特征与地震危险性.地震地质, 2(4):47-58, 90-91. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGZD802.006.htm 何银娟, 李稳, 刘保金等, 2015.改进的矢量分解压噪方法.石油地球物理勘探, 50(2):243-253. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTotal-SYDQ201502014.htm 梁生正, 李春燕, 王奇等, 2003.太行山前断陷带南部天然气勘探前景.天然气工业, 23(2):1-5. http://www.cqvip.com/QK/90587X/200302/7575971.html 刘保金, 赵成彬, 田勤俭等, 2007.地震勘探资料揭示郑州老鸦陈断层特征.震灾防御技术, 2(3):221-229. doi: 10.11899/zzfy20070301 刘保金, 柴炽章, 酆少英等, 2008.第四纪沉积区断层及其上断点探测的地震方法技术——以银川隐伏活动断层为例.地球物理学报, 51(5):1475-1483. http://cpfd.cnki.com.cn/Article/CPFDTOTAL-DZDQ200901001113.htm 刘保金, 何宏林, 石金虎等, 2012.太行山东缘汤阴地堑地壳结构和活动断裂探测.地球物理学报, 55(10):3266-3276. doi: 10.6038/j.issn.0001-5733.2012.10.009 任青芳, 张先康, 张成科等, 1998.汤阴地堑及邻区的壳幔结构与地震危险性.中国地震, 14(2):157-166. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-ZGZD802.006.htm 杨承先, 1984.邯郸、汤阴断陷地质结构及其活动性.地震地质, 6(3):59-66. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZDZ198403009.htm 张军华, 吕宁, 田连玉等, 2006.地震资料去噪方法技术综合评述.地球物理学进展, 21(2):546-553. http://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQWJ200504031.htm 赵成彬, 刘保金, 姬计法, 2011.活动断裂探测的高分辨率地震数据采集技术.震灾防御技术, 6(1):18-25. doi: 10.11899/zzfy20110102 郑建彬, 2015.新乡市第四纪地层划分与沉积环境研究.北京:中国地质大学(北京). -

下载:

下载: